Prise en charge de la dépression de la

La Revue de Gériatrie, T

ome 28, N°6

JUIN 2003

507

ENSEIGNEMENT

Prise en char

ge de la dépr

ession

de la personne âgée

Depr

ession management in the elderly adult

Michèle MICAS, Christophe ARBUS, Fati NOURHASHEMI, Bruno VELLAS

Médecine Inter

ne et Gér

ontologie Clinique

Ser

v

ice d

e

Ps

y

ch ia t ri

e

e

t

P s

y

c ho lo gi

e

Mé di

c

a

l

e , Hô pi

t

a l La Gra

v

e -

Casselar

dit, 170 avenue de Casselar

dit, 31059 T

oulouse Cedex 9, France.

Auteur corr

espondant : Michèle Micas, Service Inter

ne et Gér

ontologie

Clinique. Hôpital La Grave - Casselar

dit, 170 avenue de Casselar

dit, 31059

T

oulouse Cedex 9, France. E-mail: [email protected]

Article r

eçu le 14.04.2003 - Accepté le 25.04.2003.

L

e traitement de la dépr

ession de la personn

âgée r

elève des mêmes principes que celui des

adultes jeunes. T

outefois, comme il existe insuf

-

fisamment d'études sur l’ef

ficacité des antidépr

esseurs

ou des prises en char

ge non médicamenteuses dans

cette population d’âgés ou de vieux-vieux, ceci doit inci

-

ter au r

espect de règles de prudence, compte tenu des

spécificités et dans certains cas de la fragilité des per

-

sonnes âgées. D’autr

e part, la dépr

ession du sujet âgé

peut altér

er rapidement la qualité de vie et s’accompa

-

gner de morbidité plus élevée que d’autr

es pathologies

chr

oniques. Les conséquences sur l’autonomie peuvent

conduir

e vers un pr

onostic sévèr

e à court ter

me. Un

taux de réponses positives de 50 à 65% serait obtenu à

la suite d’un traitement par antidépr

esseur tandis que, si

la prise en char

ge est globale et adaptée, compr

enant

un traitement médicamenteux, un soutien psychothéra

-

pique et une adéquation du milieu de vie, les résultats

pourraient êtr

e sensiblement améliorés.

Un des challenges est d’identifier un état dépr

essif

c h e z

une personn

e

âgée, il est souvent très difficile

de ne ni

s o u s - e s t i m e r

, ni surestimer l’existence de sy

m

ptô

m

es

d é p r

essifs justifiant d’un traite

m

ent : Si la personne

âgée

verbalise peu sa souf

france morale, si les plaintes soma

-

tiques sont au pr

emier plan ou bien la dépr

ession est

concomitante d’autr

es pathologies, l'importance d’un

traitement peut ne pas êtr

e au pr

emier plan. Par ailleurs

le r

etentissement sur la qualité de vie peut êtr

e r

econnu

et même solutionné par les services sociaux sans que la

dépr

ession ne soit évoquée et traitée, avec le risque de

passage à un état chr

onique. Enfin un des pr

oblèmes les

plus dif

ficiles est celui du diagnostic concomitant de

démence et dépr

ession, où l’utilisation de critèr

es de

dépr

ession spécifiques à la Maladie d’Alzheimer pour

-

raient êtr

e importante (Olin).

Pour l’ensemble de ces raisons, il est r

econnu que seul

un tiers des patients déprimés r

ecevraient une prise en

char

ge adaptée. Un avis spécialisé est utile, quand le

diagnostic et la décision thérapeutique sont incertaines,

pour les patients ayant une maladie psychiatrique

concomitante, des idées suicidair

es et un risque de pas

-

sage à l’acte, un r

efus de soins et/ ou d’alimentation

une dépr

ession sévèr

e ou répondant mal aux antidé

-

pr

esseurs.

Le traite

m

ent se doit, com

m

e souvent en gériatrie d'être

utile, plus qu'efficace. Ceci implique une rapidité de déci-

sion thérapeutique, une coordination multidisciplinair

e ,

l'élaboration d'un projet d'aide global. Les thérapeutiques

c o m p r

ennent les traite

m

ents chimiques, l'électr

o c o n v u l

-

sivo

t

hérapie, les psychothérapies et la pri

se en char

ge

Mise en place d’un traitement antidépr

esseur

1-

Décider d’une pr

escription

Au ter

me d’une démar

che diagnostique cohér

ente, tous

les états dépr

essifs de la personne âgée devraient béné

-

ficier d’un traitement antidépr

esseur

. A

vant la pr

escrip

-

tion il importe de s’assur

er des contr

e-indications par

l’examen des fonctions rénale et hépatique et un bilan

car

diaque.

Par ailleurs il existe des tableaux diagnostiques com

-

plexes qui r

endent la décision de pr

escrire difficile :

- Chez le patient dément,

détecter un syndr

ome

dépr

essif au moment où le sujet pourrait bénéficier d’un

traitement antidépr

esseur peut ne pas êtr

e simple.

- Chez le patient vasculair

e :

devant une dépr

ession de

l’âgé le médecin doit évaluer les facteurs de risque vas

-

culair

es (hypertension, hyper

glycémie, hyper

cholestér

o-

lémie, tabagisme, inactivité physique. Le traitement de

la dépr

ession devra pr

endr

e en compte un contrôle

optimal de ces facteurs. En ef

fet les lésions micr

ovascu

-

lair

es de la substance blanche fr

ontale et sous-corticale

sont r

esponsables de symptômes dépr

essifs.

- Chez les aidants de patients Alzheimer :

Le risque

de dépr

ession par épuisement chez les aidants nécessi

-

te d’évaluer régulièr

ement les capacités à fair

e face et

les traitements éventuels à mettr

e en place.

- La dépr

ession de fin de vie des patients âgés.

La

détr

esse, le découragement, les idées de mort sont tel

-

lement explicables qu’elles ne sont pas toujours rappor

-

tées à un état dépr

essif et donc traitées. En phase ter

-

minale les IRSS peuvent participer du confort de vie,

l’accompagnement psychologique fait partie du pr

oces

-

sus de soin.

- La dépr

ession subsyndr

omique :

le pr

oblème de trai

-

ter ou pas se pose devant l’existence de quelques signes

dépr

essifs. L’ef

ficacité des antidépr

esseurs n’a pas été

suf

fisamment étudiée dans ce cadr

e là pour pouvoir éla

-

bor

er des conduites thérapeutiques. Certains travaux

montr

ent que ces patients sont à risque de développer

un authentique épisode dépr

essif, d’où l’importance de

régulièr

ement les suivr

e et évaluer leur état thymique,

les conseils sociaux et envir

onnementaux tr

ouvent là

toute leur place. L’indication d’une prise en char

ge

psychologique peut êtr

e pr

oposée.

2-

Infor

mer le patient et son entourage

La qualité de la r

elation médecin- patient est essentielle

dans la prise en char

ge d'un patient âgé déprimé.

L’alliance thérapeutique, base r

elationnelle indispensa

-

ble entr

e le sujet jeune et le médecin, doit êtr

e r

echer

-

chée. C'est sur cette notion d'accompagnement psycho

-

logique attentif de la pr

escription médicamenteuse qu'il

faut insister ; la voie est étr

oite pour le patient (et quel

-

quefois pour son médecin) entr

e une médicalisation

Prise en char

ge de la dépr

ession de la personne âgée

psychosociale. La dif

ficulté étant la poly médication des

patients âgés, le caractèr

e dépr

essogène de certaines

molécules et le risque augmenté d'interactions entr

e les

médicaments.

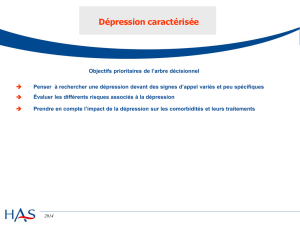

Les objectifs du traitement selon le National Institute on

Aging(1993),

(tableau 1)

sont de diminuer les symptô

-

mes de la dépr

ession, réduir

e le risque de r

echutes et de

récidives, amélior

er la qualité de vie, amélior

er l'état de

santé, diminuer les coûts de santé et la mortalité.

Plusieurs points sont à considér

er avant l’instauration du

traitement et pendant la période de suivi : Quels

patients traiter ? Quels examens préalables réaliser ?

Quelles contr

e-indications? Comment choisir et condui

-

r

e le traitement ? Comment en évaluer l’ef

ficacité ?

Sans oublier d’infor

mer le patient de son état et des trai

-

tements envisagés et des bénéfices escomptés, ce der

-

nier point r

elève de la dimension éthique de tout soin

gériatrique.

TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX

______________

Classes phar

macologiques

La biologie de la dépr

ession majeur

e r

epose sur l’hypo

-

thèse, depuis longtemps étayée, d’une déplétion en

neur

otransmetteurs monoaminer

giques. Les axes de

r

echer

che pr

oposent d’autr

es mécanismes et en parti

-

culier des interactions très importantes avec les autr

es

systèmes neur

obiochimiques, ce qui pourrait êtr

e une

explication de la grande hétér

ogénéité clinique des

dépr

essions. Les molécules actuellement disponibles

sont les imipraminiques et appar

entés, les inhibiteurs

sélectifs de la r

ecaptur

e de la sér

otonine (ISRS), les inhi

-

biteurs sélectifs de la r

ecaptur

e de la sér

otonine et de la

noradrénaline (ISRSNA). Citons également les inhibi

-

teurs de la mono-amine oxydase (IMAO) sélectifs ou

non et les autr

es antidépr

esseurs non imipraminiques -

non-IMAO.

La Revue de Gériatrie, T

ome 28, N°6

JUIN 2003

508

T

ableau 1 : Les objectifs du traitement (NIA).

T

able 1 : The objectives of tr

eatment.

• Diminuer les synptômes de la dépr

ession

•

Réduir

e le risque de r

echutes et de récidives

•

Amélior

er la qualité de vie

•

Amélior

er l’état de santé

Prise en char

ge de la dépr

ession de la personne âgée

excessive de la dépr

ession et la banalisation de la prise

de psychotr

opes.

Cette infor

mation sur le traitement englobe les bénéfi

-

ces attendus du traitement, le délai d’action qui peut

êtr

e allongé au delà de quatr

e semaines compte tenu de

l’âge ainsi que les potentiels ef

fets indésirables; tous les

symptômes peuvent ne pas s'amender simultanément:

le patient peut subjectivement ne pas r

essentir une amé

-

lioration alors que dans un pr

emier temps, d’autr

es

symptômes tels que le sommeil, l’appétit, la r

eprise des

activités peuvent s’amélior

er

. Ceci souligne la nécessité

d’un rapport objectif par l’entourage.

3-

Initiation et surveillance d’un traitement antidé

-

pr

esseur

T

outes les classes d'antidépr

esseurs ayant démontrées

une ef

ficacité équivalente et ce dans 60% des cas, le

choix d'une molécule se fera selon des critèr

es de tolé

-

rance et de risque d'ef

fets délétèr

es minimum. En pr

e-

mièr

e intention que ce soit en ambulatoir

e, en service

gériatrique ou en milieu spécialisé, la pr

escription

d'IRSS ou IRSS/NA

(tableau 2)

est pertinente, en rai

-

son de leur faible car

diotoxicité, et de leur bonne mania

-

bilité, le choix devant tenir compte de la demi-vie et des

métabolites actifs

(tableau 2)

.

La Revue de Gériatrie, T

ome 28, N°6

JUIN 2003

510

T

ableau 2 : Antidépr

esseurs IRSS IRSS/NA.

T

able 2 : The antidepr

essants : SSRI SSRI/NA.

D.C.I

spécialité

posologie(mg/j)

demi-vie

fluvoxamine

floxyfral

100 à 300

15h

par

oxétine

der

oxat

20 à 40

24h

sertraline

zoloft

50 à 200

26h

citalopram

ser

opram

20 à 60

33h

fluoxétine

pr

ozac

20 à 60

24 à 96h

mirtapazine

norset

30 à 45

30h

venlafaxine

ef

fexor

150 à 300

5h

milnacipram

ixel

50 à 100

8h

La posologie d’initiation peut êtr

e la même que chez l’a

-

dulte. Dans certains cas chez le sujet âgé fragile notam

-

ment il est concevable d’initier une dose minimale avec

une augmentation pr

ogr

essive guidée par la tolérance et

l’ef

ficacité ou selon les r

ecommandations du “PRO

-

SPECT Gr

oup” 0 : par exemple avec le citalopram

10mg le pr

emier jour puis 20mg les 6 jours suivants et

30mg à partir du huitième jour

.

Les antidépr

esseurs imipraminiques sont employés en

cas d’échec des autr

es traitements antidépr

esseurs ou

s’il s’agit d’une dépr

ession résistante ou de type mélan

-

colique. Ils ont également leur indication lors de traite

-

ment antérieur satisfaisant avec ces molécules et r

estent

les molécules de référ

ence en cas de dépr

ession sévèr

e.

Leur action anticholiner

gique doit fair

e r

edouter leurs

ef

fets sédatifs et car

dio-vasculair

es, le risque confusogè

-

ne, majeur surtout en cas de pathologie dégénérative de

type Alzheimer

. Leur pr

escription nécessite le plus sou

-

vent un avis spécialisé. Les inhibiteurs de la

m

onoa

m

ine

oxydase (IMAO) ont fait la pr

euve de leur ef

ficacité. Le

risque d’interaction alimentair

e et médicamenteuse est

considérablement réduit avec les IMAO-A.

Dans la majorité des cas, il va s’agir d’une monothéra

-

pie antidépressive, c

e

pendant si la composante anxieuse

est majeur

e ou si les tr

oubles du sommeil sont invali

-

dants une co-pr

escription symptomatique est justifiée.

Les ef

fets secondair

es sont moindr

es avec les IRSS et

les IRSS/NA qu’avec les antidépr

esseurs imiprami

-

niques. Ils peuvent êtr

e prévenus ou diminués en utili

-

sant la dose minimale et augmentant, si nécessair

e la

posologie après au moins deux semaines après la mise

en r

oute. Les IRSS, ayant peu d’af

finités pour les récep

-

teurs choliner

giques, ils ont peu d’ef

fets anticholiner

-

giques à l’exception de la par

oxétine ou le risque est

cependant modéré. Ces ef

fets secondair

es ne sont pas

négligeables :

1. Digestifs, à type de nausées, anor

exie, diarr

hée sont

particulièr

ement à surveiller chez la personne âgée à

risque de dénutrition; si ces ef

fets persistent après 4 à 5

jours le choix thérapeutique est à r

econsidér

er.

2. Les sensations d’irritabilité, les tr

emblements, l'agita

-

tion, l'insomnie sont également à surveiller

.

Le syndr

ome sér

otoniner

gique est rar

e mais doit êtr

e

bien connu: Il survient en cas de pr

escription concomi

-

tante de IMAO +TCA, de neur

oleptiques, de lithium,

de buspir

one, de ECT

. Il compr

end :

1. Des signes et symptômes psychologiques et compor

-

tementaux à type d’agitation, confusion, incoor

dina

-

tion, hypomanie, crises comitiales possibles, coma.

2. Des modifications du tonus musculair

e à type de

m

yoclonies, tre

m

ble

m

ent, frisson, rigidité, hyperré-

flexie.

3. Une dysrégulation du système autonome: hyperten

-

sion, hypotension, tachycar

die, sueurs, diarr

hée.

Le traitement du syndr

ome sér

otoniner

gique comporte

l’arrêt immédiat du pr

oduit en cause et deux actions de

prévention : prévenir l’hyperther

mie : (per

fusion, cou

-

vertur

es fr

oides, myor

elaxant majeur) prévenir les crises

comitiales (sédatifs, anticonvulsivants, assistance r

espi-

ratoir

e rar

ement).

- Les perturbations électr

olytiques: les IRS peuvent

entraîner une hyponatrémie, la prudence est r

ecom

-

mandée en cas d’administration concomitante de diuré

-

tique.

- Les cytochr

omes P450 assurant plus de 90% du

méta

bolis

m

e oxydatif des médicaments, leur action

i n d u c t r i c e

ou inhibitrice augmentent ou réduisent l’ef

fet

du traitement ; cependant les conséquences en clinique

sont très variables et mal connues. L’inhibition enzyma

-

tique hépatique entraîne un risque d’interactions avec

les tricycliques, les anticonvulsivants, les antipsycho

-

tiques, les benzodiazépines. La règle étant de réaliser

une fenêtr

e thérapeutique.

4-

Durée du traitement

La durée du traitement est identique quelle que soit la

molécule utilisée.

Classiquement il existe tr

ois phases dans un traitement

par antidépr

esseur

(tableau 3)

:

- Une phase de traitement

aigu qui corr

espond au

temps de rémission des symptômes. La pr

escription du

traitement antidépr

esseur

, s'il s'agit d'un pr

emier épiso

-

de, doit êtr

e maintenue au minimum 4 mois après l'ar

-

rêt de la symptomatologie.

- Une phase de consolidation

pour éviter un risque de

r

echutes. La durée théorique se situant entr

e six et

douze mois. S'il s'agit d'un pr

emier épisode la diminu

-

tion des doses avant l’arrêt définitif, va êtr

e pr

ogr

essive

sur tr

ois semaines envir

on.

- Une phase pr

ophylactique

une période de traite

-

ments préventif des récidives chez les patients à risques

( épisodes antérieurs,) S'il s'agit d’une for

me récurr

ente

ou d’une dysthymie le traitement doit êtr

e poursuivi

pendant une période plus longue. L’arrêt prématuré du

traitement expose à des taux de réponses positifs moins

importants et à des risques de r

echute. le but étant de

réduir

e le risque de r

echutes, la durée du traitement

peut êtr

e évaluée à la durée équivalente des deux cycles

antérieurs ; mais ces données sont valables chez l' adul

-

te et peu de travaux sont disponibles chez la personne

âgée. Un traitement au long cours peut s’envisager pour

les patients âgés ayant présenté plus de tr

ois épisodes

dépr

essifs et ce sans diminuer la dose d’ef

ficacité. Ces

traitements durables s’entendent pour un tr

ouble de

l’humeur authentifié et sont en moyenne de 2 à 4 ans.

En cas de décision de traiter un patient présentant une

dépr

ession subsyndr

omique ou dépr

ession légèr

e aucun

ar

gument ne vient étayer la justification et le bien-fondé

des traitements dans cette indication et a fortiori il

n’existe aucun consensus per

mettant de pr

oposer une

durée optimale de traitement.

5-

Evaluer les résultats

L’ef

ficacité d’un traitement antidépr

esseur s’apprécie

sur les dif

fér

ents symptômes présentés en début de trai

-

tement, sur la r

eprise des activités, la modification du

r

etentissement somatique (sommeil, nutrition). l’appré

-

ciation objective faite par l’entourage, le discours de la

personne âgée, l’entourage et - l’impr

ession clinique- du

médecin. Si une échelle de dépr

ession a été utilisée

avant la mise en place du traitement, l’ef

ficacité s’ap

-

précie en comparatif sur une baisse du scor

e de 50% en

moyenne par rapport au scor

e initial.

En pratique clinique les dosages plasmatiques sont peu

utiles pour apprécier l’ef

ficacité de la posologie.

Si une amélioration est constatée la question de la durée

du traitement se posera. Dans le cas contrair

e ou en

présence d’une aggravation, un changement de molé

-

cule peut s’envisager

, mais la décision d’une hospitali

-

sation doit êtr

e réfléchie, surtout en présence d’ idées

suicidair

es et en cas de conséquences somatiques (tr

ou-

bles nutritionnels par exemple)

(tableau 4)

.

Prise en char

ge de la dépr

ession de la personne âgée

La Revue de Gériatrie, T

ome 28, N°6

JUIN 2003

511

Tabl

e

au

3

: Etats d

é

pr

e

ssifs de l’âg

é

: s ché

m

a théra

p

eu-

tique.

T

able 3 : Depr

essive states in the elderly adult : a therapeutic plan.

- phase aigue: 4 mois

- phase de consolidation: (maintenance)

1er épisode : pr

ogr

essive (6 à 12mois)

épisodes récurr

ents : - bipolair

e >1an

- dysthymique : pas de concensus

- phase pr

ophylactique :

durée équivalente à 2 cycles : pas de concensus

T

ableau 4 : Les indications de l’hospitalisation.

T

able 4 : Indications for hospitalisation.

•

Evaluation diagnostique

•

Prévenir les risques de dénutrition les complications sociales

•

En cas de risque suicidair

e

•

T

raitement par voie veineuse périphérique

•

Electr

oconvulsivothérapie

ELECTROCONVULSIVOTHÉRAPIE (ECT)

OU SISMOTHÉRAPIE

__________________________

La sismothérapie peut êtr

e indiquée en cas de dépr

es-

sion majeur

e (avec risque suicidair

e et/ou composante

psychotique), ou bien en cas de dépr

ession résistant aux

traitements phar

macologiques. Plus rar

ement, la déci

-

sion d’ECT peut êtr

e prise en pr

emièr

e intention s'il

existe un risque vital à court ter

me ou lorsque l'état de

santé d'un patient est incompatible avec l'utilisation tout

Prise en char

ge de la dépr

ession de la personne âgée

La Revue de Gériatrie, T

ome 28, N°6

JUIN 2003

512

autr

e thérapeutique. L’ef

ficacité de l’ECT est rapide

-

ment observée. La tolérance est bonne et son utilisation

comporte peu de risques chez la personne âgée, même

si le risque de syndr

ome confusionnel post critique sem

-

ble plus élevé que chez le sujet jeune. Une des indica

-

tions potentiellement intér

essante est la dépr

ession chez

le dément, mais il n'existe que des études sur un petit

nombr

e de cas qui ne per

mettent pas d’établir des

règles de conduite dans ce domaine. Le nombr

e de

séances d’ECT nécessair

es varie de 6 à 12 séances,

avec une fréquence moyenne de 3 fois par semaines.

AUTRES TYPES DE PRISE EN CHARGE

_______

Les traitements biologiques ne peuvent pas résoudr

e

toutes les composantes associées à la dépr

ession. T

out

un ensemble de stratégies d’aides psychosociales sont

nécessair

es et éventuellement des prises en char

ge

psychothérapiques. Même si le clinicien ne dispose pas

d’études contrôlées démontrant l’ef

ficacité, cet accom

-

pagnement r

elève de la dimension éthique du soin

gériatrique. T

outefois il peut exister une inadéquation

entr

e les attentes du patient âgé dépr

essif et les possibi

-

lités de réponses et par ailleurs, les psychothérapies ne

sont pas suf

fisamment accessibles aux patients âgés

déprimés.

Les prises en char

ge psychothérapiques

Les indications sont les mêmes que chez l'adulte : elles

sont à pr

oposer en cas d’échec du traitement chimio

-

thérapique, en cas de contr

e-indication de ces traite

-

ments, ou en cas d’ef

fets secondair

es tr

op importants.

Les indications préfér

entielles sont les états dépr

essifs

légers à modérés, cependant des études ont montré

qu'associées aux traitement chimique elles en amélio

-

raient le résultat, surtout en prévenant les récurr

ences.

Pour leur mise en place elles nécessitent l'adhésion de la

personne et quelquefois de son entourage familial. Les

techniques psychothérapiques les plus utilisées sont les

thérapies de soutien, qui sont basées sur une r

elation de

confiance à partir d 'une vision réaliste des objectifs à

atteindr

e et des possibilités mobilisables.

Elles sont surtout centrées sur "l'ici et maintenant" dans

un souci pragmatique et pour aider la personne à fair

e

face aux dif

ficultés actuelles. Cependant le thérapeute

doit r

e c h e r

cher les événe

m

ents déstabilisants, les

conflits r

elationnels, la r

eviviscence de souvenirs trau

-

matiques. Cette r

echer

che ne se limite pas à un simple

énoncé mais doit en intégr

er le sens dans la vie du sujet.

Il est important de donner des infor

mations sur le fonc

-

tionnement dépressif, d’ aider la personne à r

e c o n n a î t r

e

et accepter le fait doulour

eux. cette appr

oche peut aider

le patient à accepter la diminution de ses capacités liées

à l'âge. L'objectif étant la modification des symptômes

et des conduites

Il faut souligner l'intérêt des psychothérapies cognitives,

basées sur le principe des idées négatives que génèr

ent

la dépr

ession et qu' il est possible de modifier : idées

négatives vis à vis de soi-même, vis à vis du monde envi

-

r

onnant, vis à vis du futur ; le thérapeute identifie avec

l’aide du patient les situations qui entraînent pour lui des

sentiments négatifs et dépr

essifs et l' aide à y substituer

des pensées positives réalistes tout en r

econnaissant

l'authenticité de l'af

fect dépr

essif.

Les thérapies comportementales ont pour but un r

en

-

for

cement positif des comportements qui amélior

ent l’é

-

tat dépr

essif et un r

enfor

cement négatif des comporte

-

ments qui l’entr

etiennent.

Les appr

oches psychosociales

- Un étayage psychosocial, tels que la mise en place

d’aides à domicile, l’incitation à une participation sociale

familiale ou de voisinage (clubs du tr

oisième âge, activi

-

tés physiques etc...). L' ef

ficacité de ce type de sociali

-

sation a été évaluée en ter

mes de santé objective et sub

-

jective, mais insuf

fisamment en ce qui concer

ne spécifi

-

quement la dépr

ession, ce sont néanmoins les stratégies

que peut mettr

e en place tout praticien.

CONCLUSION

__________________________________

La prise en char

ge de la dépr

ession chez l’âgé comp

-

r

end la participation de la famille et de l’entourage pr

o-

fessionnel soignant. Les états dépr

essifs de l'âgé sont

des af

fections fréquentes, caractérisées par leur très

grande hétér

ogénéité clinique, ce qui explique les pièges

diagnostiques : le contexte dans lequel la dépr

ession

peut survenir est complexe où les dimensions sociales,

psychologiques, envir

onnementales et biologiques sont

intriquées. Jusqu'aux années 90 elle était souvent mal

r

econnue, banalisée, considérée comme un corrélât de

l'âge et de ce fait, insuf

fisamment traitée et sans prise en

char

ge cohér

ente. L'arrivée de nouvelles molécules plus

maniables chez la personne âgée explique que le dia

-

gnostic soit évoqué plus aisément. Des études chez la

population très âgée sont nécessair

es et sur bien des

points la médecine factuelle (Evidence Based Medecine)

n’a pas encor

e tr

ouvé ces fondements.

■

6

6

1

/

6

100%