M1MHM 2012 partie 1 N etB [Mode de

1

Apports de la Biologie Moléculaire à

l’étude des Maladies Héréditaires du

Métabolisme

Dr Cécile Acquaviva

cecile.acquaviva-bourdain@chu-lyon.fr

Dr Roseline Froissart

Service des Maladies Héréditaires du Métabolisme et Dépistage néonatal

CBPE – Groupement Hospitalier Est - HCL

4 mai 2012

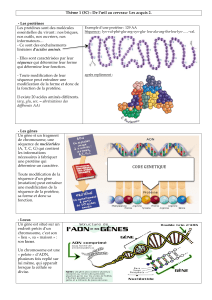

•Développement du concept de Maladies Héréditaires

du Métabolisme (MHM)

•Génétique classique et génétique inverse

•Apports de la biologie moléculaire à l’étude des MHM

Apports de la Biologie Moléculaire à l’étude des

Maladies Héréditaires du Métabolisme

DEVELOPPEMENT DU CONCEPT DE

M.H.M.

Le concept d'Erreurs Innées

1908 : Sir Archibald Garrod

Alcaptonurie

forte excrétion urinaire d'acide homogentisique (N=0)

caractère familial et forte consanguinité fréquente

en accord avec une transmission AR

Hypothèse : une enzyme responsable du métabolisme de

l’acide homogentisique est déficitaire chez les malades

Preuve →

→→

→La Du et al 1958

déficit hépatique en oxydase de l ’acide homogentisique

Le concept 1 gène – 1 enzyme

travaux de Beadle et Tatum (1941 – 59)

sur Drosophile et Neurospora Crassa

Tatum (Science, 1959) →

Tous les processus biochimiques dans tous les organismes sont sous contrôle

génétique

Ces processus biochimiques peuvent être résolus en une série de réactions

biochimiques

Chaque réaction biochimique est sous le contrôle d'un gène différent

La mutation d'un gène unique entraîne l'incapacité de la cellule à réaliser

cette réaction biochimique

Extension du concept 1 gène – 1 enzyme

1 gène peut coder

1 enzyme avec 1 fonction

1 enzyme avec plusieurs fonctions

plusieurs enzymes

1 chaîne polypeptidique d’une enzyme hétéromérique

1 déficit enzymatique peut →des déficits IIaires multiples

1 protéine non enzymatique

La notion 1 gène →1 enzyme a été étendue

à des protéines non enzymatiques

aux réactions post-transcriptionnelles et post-traductionnelles.

2

Le concept de Maladie Moléculaire

Pauling 1949

Mutation →altération structure primaire de la protéine.

MHM sont dues à des gènes mutants qui produisent des

protéines anormales dont les activités fonctionnelles sont

altérées.

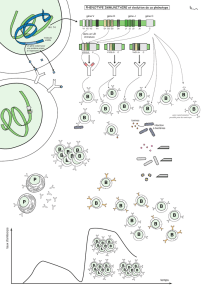

Les maladies héréditaires du métabolisme

Déficit enzymatique dans une voie métabolique

GENES

ENZYMES

METABOLITES A B C

G1G2G3

E1E3

E2

D

M

X

Accumulation Déficit

MHM : maladies rares “orphelines”

Rares individuellement : 1/10.000 à < 1/1.000.000

En tant que groupe : > 1/2000 naissances

Plus de 500 connues

Potentiellement plus nombreuses : 5 à 10.000 gènes seraient

consacrés au codage de protéines enzymatiques ou de transport.

Les MHM : maladies systémiques

Même si l’atteinte d’un organe est prédominante ou quasi

exclusive, elles affectent des systèmes biologiques

communs à de nombreuses ou à toutes les cellules

systèmes de production ou consommation d'énergie

systèmes de synthèse ou dégradation des constituants

cellulaires

systèmes de stockage et/ou d'élimination des déchets

systèmes d'adressage et de trafic dans et hors de la cellule

systèmes de régulation et d'information

Classification physiopathologique

Maladies qui agissent par "intoxication" (alimentation ou

catabolisme endogène protéique) →aminoacidopathies,

aciduries organiques, cycle urée, galactosémie,..

Maladies par déficit énergétique →GSD (GSDI), β-ox

mitochondriale des acides gras, déficits de la chaîne respiratoire

Maladies par déficit de synthèse ou de catabolisme de molécules

complexes (lysosomes, peroxysomes, CDG, …) Golgi

Lysosome

Mitochondrie

Peroxysome

3

Maladies par "intoxication" endogène

Les signes sont liés à l'accumulation progressive d'un ou

plusieurs composés (aa, ac. orga., NH3…) d'origine alimentaire ou

produit(s) par le catabolisme protéique →

→→

→Traitements diététiques

Aminoacidopathies (PKU, leucinose,…) chromato. aa. sang et urines

Aciduries organiques (MMA, Ac. propionique,…) chromato. ac.

organiques urinaires

Déficits héréditaires du cycle de l'urée (déficit en OCT…)

Galactosémie dosage galactose, galactitol, gal-1-P

Maladies du métabolisme du cuivre et du fer (Wilson, hémochromatose),

porphyries héréditaires…

Maladies par déficit énergétique

Les symptômes sont dus en totalité ou en partie à un défaut

de production ou d'utilisation de l'énergie

Glycogénoses hépatiques et musculaires

Déficits héréditaires de l'oxydation mitochondriale

des acides gras

Déficits de la chaîne respiratoire mitochondriale

Maladies par déficit de synthèse ou de

catabolisme de molécules complexes

•Maladies peroxysomales

• Maladies lysosomales

•Anomalies du trafic intracellulaire de certaines molécules,

maladies dont le mécanisme causal n'est pas toujours

encore identifié

• Déficits de glycosylation des protéines (CDG)

MHM : transmission génétique

Maladies génétiques multifactorielles : diabète de type I …

Maladies monogéniques

génome nucléaire→transmission AD, AR, XR, XD

A.D. (hypercholestérolémie familiale...)

A.R. (PKU…)

liée à l'X – dominante (rachitisme hypophosphatémique …)

récessive liée à l'X (maladie de Hunter…)

génome mitochondrial

ADN nucléaire ou mitochondrial (transmission maternelle)

notion d’hétéroplasmie, de seuil

Maladies Héréditaires du Métabolisme

●Maladies pour lesquelles l’anomalie métabolique primitive est connue

– Diagnostic biochimique souvent possible par l’étude du produit du gène ou de sa fonction

– Approche thérapeutique de substitution ou d’éviction parfois possible

●Maladies pour lesquelles on dispose d’un marqueur biochimique fiable mais se situant

à un niveau inconnu par rapport au déficit primitif

– Diagnostic biochimique possible mais lésion primitive précise ???

●Maladies pour lesquelles on ne dispose d’ aucun marqueur biochimique

– diagnostic biochimique impossible

– pathogénie ???

Méthodes d’investigation des MHM

Dosage et/ou étude des substances circulantes

Métabolites : aa, acides organiques, acylcarnitines, MPS, protéines

circulantes,...

Milieux d'étude : urines, plasma, LCR, …

→

→→

→le plus svtdiagnostic d’orientation

Mesures d'activité enzymatique ou étude protéine :

Cellules sanguines ou cultivées ou tissus

→

→→

→diagnostic de «certitude»

Méthodes non invasives :

IRM spectroscopique, imagerie fonctionnelle,…

→

→→

→accès in vivo au métabolisme régional d'un organe

4

Limites des méthodes d’investigation biochimique

●Étude des métabolites :

l’accumulation d’un même composé peut correspondre à plusieurs déficits

●Étude de la protéine déficitaire parfois difficile

– Techniquement : protéines non enzymatiques, protéines enzymatiques

d’activité = mais de localisation ≠,…

– Exprimée dans des tissus nécessitant un prélèvement invasif : foie,

cerveau, rein,… (DPN)

– Pseudodéficits (variants non patholologiques)

●Pronostic : ≠ in vivo/in vitro, polymorphismes associés,…

●Diagnostic des hétérozygotes

CLINIQUE

FONCTION GENE

THERAPEUTIQUE

Génétique classique et génétique inverse

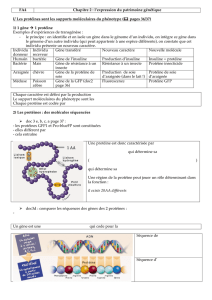

Génétique classique et génétique inverse

2 démarches opposées

Maladie

Gène

Fonction

perturbée

Protéine

Localisation

génomique

Séquence / mutations

chez les malades

Génétique

classique

Génétique

inverse

Génétique classique

• Protéine connue purifiée →clivage en peptides

• Peptides →séquences d’acides aminés→séquences

nucléotidiques →criblage de banques d’ADNc →ADNc

→gène

• Recherche de mutations chez les malades pour valider

Génétique Inverse (1)

– Etudes de liaison génétique permettant une localisation

chromosomique

• Familles multiplex, homozygosity mapping

– Poursuite pour minimiser l’intervalle

• Plus de marqueurs et plus de familles si possible

– Recherche d’une hétérogénéité génétique : un ou

plusieurs loci

I - Le clonage positionnel

5

Du locus au gène

•Repérer le gène

– repérage des exons (exon trapping...)

– mise en évidence des séquences exprimées

•Approche ciblée (clonage fonctionnel, gène candidat)

•Obtenir et séquencer un cDNA complet, puis l’ADN

•S’assurer que c’est le bon gène

– trouver des mutations chez les malades

– s’il existe une anomalie métabolique connue dans les cellules mutantes,

vérifier l’effet correcteur après transfection du cDNA isolé

Génétique Inverse (2) Génétique Inverse (3)

• Analyse de la séquence codante et reconstitution de la séquence polypeptidique

Recherche de “domaines” fonctionnels (homologies avec autres gènes/ protéines), sites

potentiels de glycosylation, motifs particuliers : ciblage ...

• Structure du gène et régulation de son expression

(y compris variations tissulaires)

• Pathologie moléculaire du gène

Mutations, corrélations génotype/phénotype

• Préparation d’anticorps afin d’étudier la protéine, de l’isoler et de définir sa

localisation, puis sa fonction

II - L’après gène

Elle constitue la seule possibilité en cas de protéines difficiles ou impossibles à

purifier (protéines membranaires,…). Ex : GSD I

Elle constitue la seule possibilité si la protéine et sa fonction ne sont pas

connues. ex : NPC

Néanmoins la disposition de marqueurs biochimiques reflétant le déficit primitif

(GSDI) ou une de ses conséquences : marqueur biochimique secondaire (NPC)

facilite l’obtention de groupes homogènes de malades

L’obtention de groupes homogènes de malades est plus difficile en l’absence de

marqueurs biochimiques (CLN4 : gène toujours pas connu, 1 ou plusieurs

gènes?)

Génétique Inverse (4)

Apports de la biologie moléculaire

aux MHM

Apports de la biologie moléculaire aux MHM

1 – Démembrement des cadres cliniques

2 – Compréhension du mécanisme biochimique ou moléculaire

3 - Apport au diagnostic et au pronostic

4 - Modèles animaux et Thérapeutique

1 - Démembrement de cadres cliniques

- Cliniques différentes et gène identique (ex MPS I/H, I/S)

- Clinique identique et gènes différents (ex MPS III, NPC 1 et 2)

- Protéine(s) inconnue(s) « génétique inverse » (ex NPC 1 et 2)

2 - Compréhension du mécanisme biochimique ou moléculaire

3 - Apport au diagnostic et au pronostic

4 - Modèles animaux – Physiopathologie – Thérapeutique

Apports de la biologie moléculaire aux MHM

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%