Francais 2 - concours.developpement

Concours interne de technicien de l'environnement – session 2010

EPREUVE DE FRANÇAIS

Délégation inter-régionale de Bretagne – Pays-de-la-Loire

Office national de l'eau et des milieux aquatiques

A Nantes, le 18 mars 2010.

Note à l'attention de M. le Chef d'unité

OBJET : lutte contre la prolifération des algues vertes (Ulva armoricana et Ulva rotundata)

Un des phénomènes majeurs de pollution que connaissent les plages et le littoral bretons sont dus à

la prolifération rapide et à l'accumulation d'algues vertes du genre « Ulva ».

Les causes et les conséquences de cette prolifération sont facilement identifiables (I) et il appartient

à l'Etat de mettre en œuvre une politique de contrôle mais aussi de conseils (II) pour lutter contre

ces phénomènes.

I. Causes et conséquences de la prolifération des algues de type « Ulva »

Comme l'indique l'IFREMER dans son rapport intitulé « Les marées vertes en Bretagne, la

responsabilité du nitrate » (annexe 3), l'azote est l'élément nutritif essentiel de la croissance algale

sur les côtes bretonnes. Parmi les baies les plus touchées on trouve celles du Finistère et des Côtes-

d'Armor.

A) Causes de la présence de ces algues

Ces algues trouvent les nutriments nécessaires à leur croissance du fait d'une surfertilisation

d'origine agricole. Ceci étant dû à une forte présence de la filière porcine en Bretagne, ce qui

entraine un rejet de nitrates important. Ce nitrate se retrouve ensuite absorbé par les nappes

souterraines qui finissent elles aussi par alimenter en nitrate le littoral breton (La filière procine

française -Rapport définitif – mars 2003, paragraphes 2.1.2, annexe 6) (Eau et rivières de Bretagne

– paragraphe 3, annexe 2).

Les conséquences de cette prolifération sont non seulement environnementales, mais aussi

sanitaires et économiques.

1

B) Conséquences de cette « marée verte »

a) c onséquences environnementales

Certaines plages sont envahies par ces algues et en particulier les baies semi ouvertes, du fait de leur

alimentation pour un ou plusieurs points d »eau (Eau et rivières de Bretagne, annexe 2), et une fois

le cycle de croissance terminé, intervient alors la putréfaction de ces algues dont les conséquences

sur la santé sont les suivantes :

b) conséquences sanitaires

La putréfaction déclenche la libération d'ammoniac mais aussi d'hydrogène sulfuré (Eau et rivières

de Bretagne, annexe 2), mais elle favorise la prolifération bactérienne.

Hormis ces aspects dangereux pour la santé, cette prolifération suivie par la putréfaction vont avori

des conséquences économiques indéniables.

c) conséquences économiques

Les plages envahies par les algues sont désertées par les touristes non seulement pour les côtés

olfactifs et visuels, mais aussi pour la nocivité que cela représente (Eau et rivières de Bretagne,

annexe 2), (IFREMER, rapport de juin 2003, annexe 3).

La charge économique de cette marée verte est alourdie par le coût que représente le ramassage de

ces algues - 10 000 m³ en 2009 pour un montant total de 3,4 M€ en 20 ans (Dépêche Agence France

Presse (annexe 1)) - mais aussi pour pour leur stockage et leur traitement.

Le rôle de l'Etat est essentiel dans la mise en œuvre de la lutte contre cette pollution, d'autant plus

que sa responsabilité a été établie par la cour administrative d'appel de Nantes le 1er décembre 2009

(annexe 3).

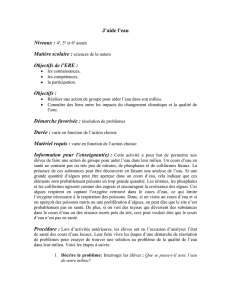

II. Moyens de lutte

Comme cette décision le montre, il appartient à l'Etat de mettre en œuvre une politique de contrôle

mais aussi des actions de conseils pour participer à cette lutte.

A) Politique de contrôle

L'Etat doit mettre en place une politique de contrôle plus stricte en faisant respecter à la lettre les

articles L 511-1 à L 512-8 du code de l'environnement (annexe 7) qui prévoit en fonction de la taille

des élevages porcins une autorisation ou une déclaration préalable qui doit s'accompagner d'un

rappel de la réglementation à respecter.

L'Etat doit également investir auprès de collectivités pour qu'elles ne soient pas les seules à

supporter le coût du ramassage des 50 à 80 000 tonnes d'algues qui se déposent, mais aussi du coût

de leur traitement ainsi que des conditions de ce traitement : un plan représentant 60 millions

d'euros est prévu (annexe 1), mais comme le rappelle Thierry Burlot, président du syndicat de

traitement des ordures ménagères, il n'est pas possible que les centres de traitement prennent en

charge la totalité des déchets en l'état actuel des choses.

De plus, même si une politique de fertilisation des sols par le biais de ces algues est mise en place,

2

l'Etat doit aussi jouer le rôle de conseiller auprès des acteurs de la filière porcine afin de gérer au

mieux ces apports de nitrate supplémentaires pour éviter qu'ils ne viennent alimenter à nouveau le

cycle de croissance algale.

B) Actions de conseils

Il convient non seulement de rappeler les obligations qui sont faites aux éleveurs de :

–respecter l'équilibre de fertilisation azotée (arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 juillet 2009 –

annexe 5, partie I.4.1) ;

–respecter un apport maximal d'azote organique provenant des effluents d'élevages (arrêté du 28

juillet 2009 – annexe 5, partie I.4.2) ;

–consigner les apports azotés pratiqués sur les exploitations (arrêté du 28 juillet 2009 – annexe 5,

partie I.4.4) ;

ainsi que toutes les autres mesures définies par cet arrêté : interdiction d'épandage, respect des

conditions particulières, matériel à utiliser, collecte des déchets, etc.

L'Etat doit aussi mettre en place des politique d'information.

Il faut rappeler aux agriculteurs qu'une tonne d'algues équivaut à 1,2 kg d'azote, que l'épandage ne

doit se faire que dans de bonnes conditions sur de bons terrains (annexe 2, Eau et rivières de

Bretagne).

Il faut réussir à faire prendre conscience aux acteurs de la filière porcine stigmatisés par cette

pollution que les conséquences d'une surfertilisation sont la surproduction de ces algues qui

trouvent, dans les résidus charriés par les cours d'eau après le lessivage des sols, la quantité d'azote

nécessaire à leur croissance et à leur expansion, le remède devenant alors pire que le mal.

Pour conclure, il appartient à l'Etat de faire respecter au sens strict la réglementation française mais

aussi européenne (directive 2000/60/Ce du 23 octobre 2000 – annexe 4) en matière de politique

environnementale et en particulier en ce qui concerne le rejet de nitrate, mais il lui faut aussi

accompagner financièrement les régions, les collectivités et les entreprises dans leurs démarches

pour collecter et traiter ces algues, sans rompre le dialogue avec les acteurs de la filière porcine qui

sont trop souvent livrés à eux-mêmes face à une politique de retraitement et d'utilisation des déchets

nitrés.

3

1

/

3

100%