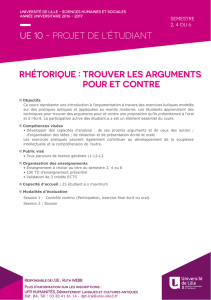

dissertation pour et contre_théorie

Dissertation dialectique -2-

INITIATION A LA

DISSERTATION DIALECTIQUE

Définition

La dissertation1, ou ce que les Allemands appellent « Erörterungsaufsatz » est un

exercice écrit dont le but est de savoir développer des arguments.

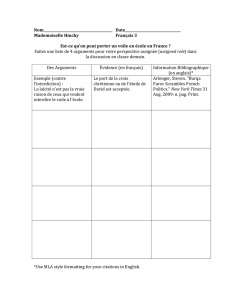

La dissertation dialectique (ou la dissertation « pour ou contre ») est un modèle de

dissertation parmi d’autres2 . Il s’agit d’éclairer un problème des deux côtés, c'est-à-dire

de voir les arguments qui parlent en faveur, ainsi que ceux qui parlent en défaveur d’un

sujet X. Ce problème est annoncé dans une courte INTRODUCTION (cf. plus loin).

Des sujets possibles seraient : « Avantages et désavantages de la vie en ville » ou

« Pour ou contre le sport de compétition ». L’élève doit alors trouver des arguments qui

illustrent le point de vue des partisans de la vie en ville ou du sport de compétition, ainsi

que celui des adversaires.

On exigera généralement que l’élève trouve 3-4 arguments pour les deux camps en

présence. Ces deux parties de la dissertation s’appellent la thèse et l’antithèse, ou, plus

facilement, la partie POUR et la partie CONTRE, ou la partie des partisans et celle des

adversaires. Ces deux parties de la dissertation constituent la partie centrale, le DÉVE-

LOPPEMENT, et donc la partie la plus importante de la dissertation dialectique (cf.

schéma à la page suivante).

Dans une dernière partie, la synthèse ou la CONCLUSION, l’élève prendra lui-

même partie dans ce débat.

Pour éviter un malentendu dès la départ, il s’agit de réfuter une critique souvent en-

tendue de la part des élèves. En effet beaucoup d’élèves reprochent à la dissertation

dialectique qu’ils doivent donner dans la partie « pour » ou « contre » un avis qui n’est

pas le leur. Cette critique des élèves s’entend souvent en face d’un sujet plus délicat, tel

que « pour ou contre la peine de mort ». L’élève critique alors qu’on le force à être en

même temps pour et contre la peine de mort, alors que personnellement il y est radica-

lement opposé. Il s’agit là d’un malentendu, vu que, dans les parties « pour » et

« contre », l’élève ne donne pas son avis, n’avance pas nécessairement ses argu-

ments, mais l’avis ou les arguments de ceux qui sont pour ou contre une chose X. La

dissertation dialectique « force » l’élève (qui a sans doute sa position personnelle) à

éclairer un problème des deux côtés.

La dissertation dialectique est ainsi un exercice d’objectivité ou d’honnêteté intellec-

tuelle qui pousse l’élève à faire le tour complet d’une question. L’avis personnel, l’élève

le donnera dans la conclusion, mais là, il y a également de meilleures façons de

conclure que de s’en tenir strictement à son point de vue personnel (cf. plus loin le cha-

pitre « Conclusion »).

Dans la suite, nous verrons en détail les différentes parties qui composent une dis-

sertation dialectique.

1

du latin « dissertare » : il s’agit de disserter, c'est-à-dire de faire un développement plus ou moins long sur une question, un sujet...), de déve-

lopper des opinions, des arguments

2 cf. « La dissertation – problème(s)/causes/solutions » pour en connaître un autre modèle

-3- Dissertation dialectique

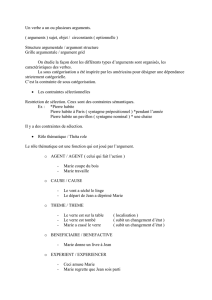

Structure générale

de la dissertation dialectique

1. INTRODUCTION

2. Transition

3. LES ARGUMENTS DES

P A R T I S A N S

4. Transition

5. LES ARGUMENTS DES

A D V E R S A I R E S

6. Transition

7. CONCLUSION

Dissertation dialectique -4-

1. Introduction

v L’introduction introduit uniquement le problème à discuter. Elle ne doit donc pas (ou

pas trop) contenir des arguments des adversaires ou des partisans.

v L’introduction doit être courte (i.e. proportionnellement courte par rapport à votre dé-

veloppement).

v La meilleure façon d’introduire le problème à discuter est de partir d’un événement

actuel qui a (r)animé l’attention publique pour le problème en question.

à EXEMPLES:

a) Pour ou contre une limitation de la vitesse sur les routes

„Dimanche passé cinq personnes sont mortes dans un accident de la circulation due à un

excès de vitesse. Cette tragédie qui a eu lieu sur l’autoroute Luxembourg-Esch/Alzette a re-

lancé la discussion sur la nécessité d’une limitation générale de la vitesse sur nos routes.“

b) Pour ou contre les centrales nucléaires

„Le 25 avril 1986 un des quatre réacteurs de la centrale de Tchernobyl explose et provoque

une panique mondiale. Cette catastrophe a rallumé la discussion sur l’utilité des centrales

nucléaires.“

v Malheureusement on ne dispose pas toujours d’un événement actuel ou médiatique

pour introduire le problème à discuter. On peut alors partir de la réalité de tous les

jours et préciser rapidement que sur le problème à discuter les avis sont partagés.

è EXEMPLES:

c) Pour ou contre les ordinateurs

„Les ordinateurs sont omniprésents et ne cessent de s’implanter encore davantage. On

pourrait difficilement s’imaginer une vie sans cette omniprésence des ordinateurs. Pourtant

le nombre de gens qui attirent notre attention sur les dangers d’une telle suprématie des

machines ne cesse d’augmenter.“

d) Pour ou contre la vie en ville

„Longtemps les villes furent considérées comme les symboles de la civilisation et du pro-

grès technique. Ne pensons qu’aux premiers gratte-ciel aux États-Unis! Mais depuis les

croissantes alertes au smog, beaucoup de gens ne voient plus dans les villes des chefs-

d’œuvre du génie humain.“

e) Pour ou contre la peine de mort

„Chaque fois qu’un attentat terroriste fait des victimes innocentes, qu’un enfant enlevé est

tué par ses ravisseurs, il y a des voix qui s’élèvent pour réclamer la réintroduction de la

peine de mort. Mais à chaque fois également, il y a des gens qui proclament que la peine

capitale n’est guère la solution idéale.“

d) Pour ou contre la conquête de l’espace

„Lorsque le premier homme posa son pied sur la lune, toute l’humanité fut fière de cet ex-

ploit. Mais les moyens investis pour le réaliser valent-ils vraiment la peine? Là-dessus tout

le monde n’est pas d’accord.“

e) Pour ou contre la publicité

"La publicité est partout et elle prend les formes les plus variées: affiches sur les murs, pan-

neaux dans les gares, flashes à la radio et à la télé, prospectus dans les boîtes à lettres,

placards et annonces dans les journaux, gadgets distribués gratuitement, enseignes lumi-

-5- Dissertation dialectique

neuses dans les villes, t-shirts des sportifs, ... . Mais cette omniprésence de la publicité ne

plaît guère à tout le monde et il y des gens qui la mettent sérieusement en question."

v Lisez ces introductions attentivement. Combien de parties distinguez-vous en géné-

ral? Qu'est-ce qu'on dit dans ces parties?

2. Transition entre l’introduction et la 1ère partie du

développement

v Entre chaque partie importante, il faut faire une transition afin de faciliter la lecture

de votre texte.

v Ici la transition est importante pour préciser à votre lecteur par quels arguments

vous allez commencer: ceux des partisans ou ceux des adversaires.

à EXEMPLES:

a) "Commençons par les arguments des partisans/adversaires de la publicité."

b) „Pour justifier leur point de vue, les partisans/adversaires de XY avancent les arguments sui-

vants.“

3. Arguments des partisans de XY

v Que faut-il faire dans cette partie?

v Dans cette partie, vous énumérez non ce que personnellement vous trouvez en fa-

veur de XY, mais ce que les partisans en général pensent de XY, même si ces ar-

guments vous déplaisent fondamentalement.

v En effet la dissertation est un exercice d'honnêteté intellectuelle; il ne s'agit pas de

donner votre avis personnel sur une question, mais d'essayer objectivement de voir

ce que d'autres personnes (et surtout celles qui ne sont pas de votre avis personnel)

pensent d'un problème XY, ici la publicité.

v Si, par souci d’honnêteté, vous êtes forcés d’avancer un argument que vous ne par-

tagez absolument pas, recourez au conditionnel présent pour l’exprimer. Ce truc

vous permet d’avancer l’argument „détesté“ et en même temps de vous distancier

de lui. En effet si vous écrivez „La peine de mort permet ensuite d’assouvir une cer-

taine soif de vengeance chez la famille de la victime“, cela est beaucoup plus direct

que si vous écriviez: „La peine de mort permettrait ensuite d’assouvir une certaine

soif de vengeance chez la famille de la victime“.

v L'emploi du pronom personnel "JE" est donc strictement défendu dans cette partie.

v Il faut avancer au moins 4 arguments différents.

v Reliez les différents arguments par de petites transitions. Ceci est très important

pour que votre lecteur voie toujours bien, quand un nouvel argument commence.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%