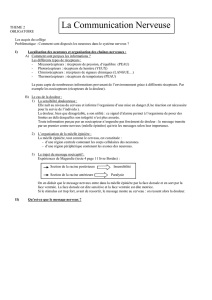

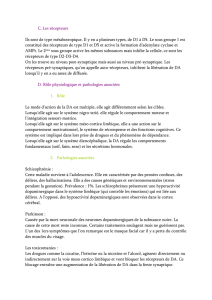

le systeme nerveux autonome

1

LE SYSTEME NERVEUX AUTONOME

• Introduction :

¾ Le SNA est aussi appelé système nerveux végétatif.

¾ Sa fonction principale est le maintient, il régule l’équilibre du milieu intérieur

(cette fonction est réalisée avec le concours des hormones).

¾ Innervation des muscles lisses surtout (les striés sont sous contrôle du système

nerveux somatique) :

• Le muscle cardiaque est innervé par le SNA

• L’ensemble des glandes

• Tout le tube digestif

• ou autres (glandes sudoripares) sont innervées par le SNA

¾ C’est un système qui contrôle toute la vie végétative

¾ le fonctionnement est essentiellement involontaire avec à la base des boucles

réflexes qui contrôlent ce système.

• Rq : On le distingue du système nerveux somatique = SN de la vie de relation qui

contrôle les muscles squelettique et qui permet de contrôler les actes volontaires.

Le SNA comme le SN Somatique contiennent des structures qui appartiennent

au SNC et aux structures du SNP.

Ce SNA est contrôlé par :

des systèmes réflexes

des structures de contrôle supérieur :

• la principale = l’hypothalamus, structure nerveuse où convergent les infos

en provenance des organes intérieurs : les viscères

• le système limbique = complexe de structure AND cerveau (qui occupe la

partie interne et inférieure du cerveau). C’est un réseau de neurones

impliqué dans des fonctions complexes : la mémoire, le contrôle des

émotions, la motivation…

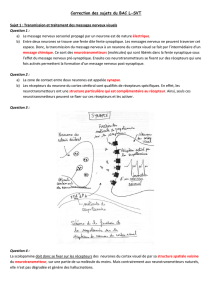

• I. Anatomie fonctionnelle :

le SNA, central et périphérique est divisé en 2 grands systèmes : le ∑ et le p∑, 2

systèmes antagonistes.

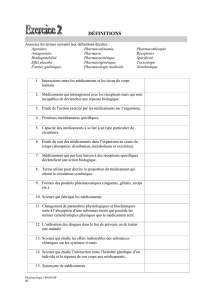

Définitions :

Les voies efférentes véhiculent l’info des centres vers la périphérie (les organes

effecteurs)

Les voies afférentes d’origine viscérale, qui véhiculent les infos en provenance des

organes intérieurs et viscères vers le SNA.

2

Les afférences du SN Végétatif sont dites incomplètes car beaucoup d’infos sont

véhiculées depuis la périphérie de l’organisme par des voies qui appartiennent

au SNC.

Quelques particularités des efférences du SNAutonome :

(qui le différentient du système nerveux somatique)

• 1è - Les efférences sont stimulatrices ou inhibitrices. Donc il y a des

motoneurones qui stimulent et des neurones qui inhibent certaines

fonctions.

Dans le SN somatique, c’est :

Le système est activé, les neurones sont stimulés

Ö contraction du muscle

Et la relaxation de ce même muscle ne va intervenir que lorsque le

neurone est inactivé, lorsqu’il n’y a plus stimulation neuronale.

Î L’avantage de la dualité de ce système :

les 2 parties : le ∑ et le p∑ ont un tonus de base.

Variation de tonus

Ö stimulation ∑/stimulation p∑.

• 2è – Les efférences du SNA sont formées de 2 neurones et un relais ∑ :

Un neurone pré ganglionnaire (va du centre vers un relais = le

relais ganglionnaire)

Un neurone post ganglionnaire (du ganglion vers les organes

effecteurs)

Dans le SN somatique, le neurone effecteur va directement du centre vers

l’organe effecteur (d’où une transmission beaucoup plus rapide).

3 sous-ensembles du SNA :

• Sympathique (∑)

• Parasympathique (p∑)

• Le SN entérique = tous les neurones qui sont constitués sous forme de

plexus et qui se regroupent dans la paroi du TD.

• Rq : les plexus sont constitués à la fois de neurones du système nerveux ∑ et p∑

qui sont étroitement emmêlés => c’est pourquoi on individualise ce SN entérique des

2 autres.

• Rq : Autre raison : en terme de population neuronale, le SN Entérique est

composé d’un nombre très important de neurones qui le distinguent des autres

organes.

A. Système nerveux ∑ : voies efférentes

Les centres du SN∑ sont dans les segments médullaires thoraco lombaires (T1 –

L2)

Ö Aussi appelé système thoraco lombaire, par opposition au SNp∑

Ces segments médullaires ne correspondent pas anatomiquement aux

vertèbres : au départ, oui en vie intra embryonnaire mais ensuite les deux se

dissocient avec une croissance plus rapide des vertèbres par rapport à la

moelle épinière

Ö Ces segments médullaires ne sont pas en regard des vertèbres.

• Rq : Les segments médullaires lombaires et sacrés existent.

On fait une ponction lombaire pour retirer du liquide céphalo rachidien entre 2

vertèbres lombaires.

Mais AND dernières vertèbres lombaires, plus de moelle épinière en regard (la

moelle épinière s’arrête au-dessus des dernières vb lombaires).

Le corps cellulaire des neurones pré ganglionnaires :

• Il se trouve dans les centres médullaires thoraco lombaires.

Les axones de ces neurones ont 3 destinées :

Î La chaîne sympathique latéro-vertébrale

Î Les ganglions pré-vertébraux, situés en avant des vertèbres (3) :

9 Dans la cavité abdominale : le ganglion coeliaque

9 Ganglion mésentérique sup

9 Ganglion mésentérique inf

Î La glande médullo surrénale

La moelle épinière est constituée de :

La substance blanche avec les axones de neurones, les voies de transmission.

¾ Les efférences = les axones des neurones qui quittent la moelle épinière en

empruntant le trajet des nerfs rachidiens. Ce sont des nerfs somatiques mais

qui contiennent des fibres du SNA (contiennent des fibres ∑).

La substance grise, en ailes de papillon = les corps cellulaires neuronaux.

¾ Les centres ∑ = les corps cellulaires neuronaux sont localisés de chaque côté

AND une excroissance de la substance grise = la colonne intermédio-latérale.

• Rq : Les nerfs rachidiens ont 2 racines :

Une racine antérieure (qui est motrice)

Une racine postérieure (qui reçoit les afférences)

Les 2 fusionnent pour former le nerf rachidien.

3

4

L’axone pré ganglionnaire chemine dans cette racine antérieure, dans le nerf

rachidien puis il peut avoir 3 destinées :

Soit il rejoint la chaîne ∑ latéro vertébrale.

• Alors il peut soit faire relais sur le ganglion en regard du segment

médullaire dont il est issu

• soit remonter dans un ganglion au dessus ou descendre dans des

ganglions plus bas

Ö 1è chaîne de relais ganglionnaire = la chaîne sympathique latéro vertébrale.

D’autres neurones traversent la chaîne sans y faire relais : ils vont faire relais à

un endroit différent.

Soit il rejoint les ganglions pré vertébraux, en avant des vertèbres.

Soit il va, sans faire de relais ni dans les ganglions pré vertébraux, ni dans la

chaîne sympathique latéro-vertébrale vers la glande médullo surrénale.

• Rq : on peut considérer que les cellules de la médullo surrénale, d’un point

de vue originaire embryonique sont des neurones post ganglionnaires du SN∑

puisqu’ils sont connectés directement avec le neurone pré Ganglionnaire.

Les neurones post ganglionnaires = ceux qui partent des relais ganglionnaires et

se projettent sur les organes effecteurs.

• Rq : la plupart sont longs puisqu’ils vont directement de la chaîne ∑ latéro

vertébrale ou des ganglions pré vertébraux jusqu’aux organes. ≠ neurones des pré

ganglionnaires ∑avec un trajet court.

4 grands contingents de neurones ∑ post ganglionnaires :

• Un contingent qui se projette AND organes de la tête et du cou

essentiellement à partir de la chaîne ∑ latéro vertébrale et notamment

des ganglions cervicaux supérieurs

• Un contingent projeté sur le thorax : les organes intra thoraciques, les

poumons, le cœur… la paroi thoracique, les membres supérieurs

• Un contingent destiné à la cavité abdominale et à la paroi abdominal

• Un dernier contingent à destinée pelvienne : les différents organes

pelviens

Divergence de l’information : on n’a pas une activation spécifique sur l’œil, le

cœur mais une activation diffuse de l’ensemble des fonctions contrôlées par ce

système ∑.

La principale raison : les neurones pré ganglionnaires sont connectés à 1 pour

15 neurones post ganglionnaires

Ö diffusion importante de l’information.

C’est pourquoi le SN∑, quand activé, permet les actions de défense ou de fuite

ce qu’en anglais, on appelle « fight and flight ».

5

B. Système nerveux p∑ : voies efférentes

Les centres sont localisés :

• soit dans le tronc cérébral càd dans la boîte crânienne,

• soit AND centres médullaires sacrés.

Pas de centre nerveux p∑ entre les deux !

Ö On l’appelle système « crânio-sacré ».

Les efférences :

• empruntent le trajet de nerfs mixtes somatiques et autonomes

= nerfs crâniens

9 Les centres sont situés dans la boîte crânienne, AN cérébral ou dans

le tronc cérébral

9 Puis sortent de la boîte crânienne pour innerver les différents

organes.

• Les nerfs crâniens :

9 La paire III = nerfs occulomoteurs

9 Le VII = le facial

9 Le IX = le glossopharyngien

9 Le X = le nerf vague

Rq : rôle important dans le SNA, appartient au SNp∑ : il innerve les

organes thoraciques et abdominaux et véhicule la plupart des

afférences viscérales vers les centres.

La plupart des nerfs crâniens véhiculent des fibres p∑.

• Les nerfs sacrés :

9 Racines (ou axones) des neurones situés AND segments médullaires

S2, S3 et S4.

Les 2 neurones effecteurs sont organisés différemment du SN∑ :

• Le 1er neurone = le neurone pré ganglionnaire est très long

• Le 2è est plus court, car les relais ganglionnaires se font dans des

structures nerveuses proches des organes.

A un neurone pré ganglionnaire est connecté 2 neurones post Ganglionnaires

Ö L’activation p∑ a des effets + localisés que l’activation ∑.

C. Afférences d’origine viscérale :

Il existe de nombreux types de récepteurs dans les organes, la paroi du tube

digestif, la paroi des vaisseaux, dans les glandes…

Ces récepteurs sont sensibles aux ≠ stimulus :

• des chémio, chimio récepteurs : sensibles aux variations de substances

chimiques

9 Par exemple les récepteurs sensibles au glucose vont détecter la

concentration de glucose dans le sang et stimuler de façon adaptée

le SNA.

• des mécano récepteurs sensibles au mouvement

• des tensio récepteurs sensibles à la tension de paroi

• des barro récepteurs qui répondent à une variation de pression…

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%