Handicap respiratoire

éditorial

Inspirer

Mieux vivre

le handicap respiratoire

La lettre de l’assistance respiratoire à domicile

L

'ORIGINALITÉ du handicap

respiratoire repose sur

deux éléments qui le distin-

guent fortement des autres

handicaps :

Il s'accompagne d'un facteur

d'adaptation considérable de la

part de l'intéressé, confinant par-

fois au déni;

Il est peu fréquemment perçu

par une tierce personne car il s'ac-

compagne assez rarement d'altéra-

tion physique immédiatement

visible.

De ce fait, le patient accepte plus

difficilement, plus tardivement la

notion de handicap. Ceci est d'au-

Le patient atteint d’une insuffisance

respiratoire grave accepte difficilement le statut

de handicapé. Par ce refus, il se prive du

bénéfice des mesures sociales existantes en

faveur des handicapés, alors qu’elles pourraient

améliorer sa qualité de vie.

Suite page 2

Sommaire

Mieux, vivre le handicap

respiratoire

1

Dossier

Évaluation

du handicap respiratoire 3

Appareillage à domicile

et réhabilitation 5

Soins à domicile : quel impact

sur le quotidien des familles? 5

La vie des S.A.R.D.

La réhabilitation respiratoire 6

Fiche pratique

Les aides à domicile 7

Échos 8

Inspirer est publié par les Services d’Assistance Respiratoire à Domicile (SARD) de la Fédération ANTADIR 66, boulevard Saint-Michel 75006 Paris. Tél. 0144 4149 00. Fax 01 44 41 49 07.

Directeur de la publication : Pr Bernard Paramelle. Comité de rédaction : André Ludot, Dr Pierre Menaut, Pr Jean-François Muir, Dr Olivier Roque d’Orbcastel

Coordination : Béatrice Thiriet. Réalisation : ADL Communication. Illustration : Jacques-Thierry Vidal. Tirage : 6000 exemplaires

Inspirer

Janvier 2001 N° 6

d'Assurance Maladie, il faudra

assurer un bilan lésionnel précis,

seul capable de situer le patient

dans ce cadre dès le départ ou au

fil de la surveillance (place pré-

pondérante des données fonction-

nelles et gazométriques). A noter

que même titulaire d’une invalidi-

té, le patient ne reçoit pas automa-

tiquement une carte d’invalide. Il

lui faut la solliciter auprès de la

Mairie du domicile ou du secréta-

riat de l'Agence locale de la

COTOREP. Les avantages sont

notables : demie part supplémentaire

du quotient familial en matière

d'impôt direct, abattement, réduction

d'impôt en cas d'emploi d'aide à

domicile, exonération.éventuelle.de

redevance de la télévision, tarifs

privilégiés SNCF, etc. damentale,

voire l'allocation compensatrice

ou l'allocation supplémentaire du

Front National de Solidarité.

L'insuffisance respiratoire chronique grave

fait partie de la liste des 30 affections

autorisant une prise en charge complète par

la Caisse Nationale d'Assurance Maladie

tant plus regrettable que les

efforts sociaux sont réels en

faveur des handicapés de toute

origine. Leur connaissance amé-

liore nettement la qualité de vie

quotidienne.

Les conditions matérielles

La prise en charge des frais théra-

peutiques : exonération du ticket

modérateur, tiers payant, entente

préalable, aide médicale gratuite,

restent des domaines mal connus

du patient. Puisque l'insuffisance

respiratoire chronique grave fait

partie de la liste des 30 affections

autorisant une prise en charge

complète par la Caisse Nationale

Pr François Bonnaud

Pr Boris Mélloni

Limoges

L

EHANDICAP

respiratoire se

caractérise par

la perte d’auto-

nomie progressive qu’il

engendre, la dépendance

à un appareillage et des

temps de traitement

quotidiens conséquents

ainsi que par la nécessité

d’un suivi médical

régulier.

En outre, chronicité,

aggravations inéluctables

et hospitalisations

itératives sont généra-

trices d’angoisse.

Par ailleurs, la popula-

tion concernée est âgée

et de plus en plus âgée

(4 % des OLD de 80 ans

et plus en 1987, près

de 30 % actuellement

selon les données de

l’Observatoire).

Savoir s’occuper de son

traitement ;

Pouvoir s’occuper de

son traitement;

Pouvoir réaliser

les actes de la vie

quotidienne sont les défis

des patients que les

SARD doivent aider à

relever.

Dr

Olivier Roque

d’Orbcastel

INSPn°6 JD 2 23/07/02 15:37 Page 3

Les associations

membres de

la Fédération

ANTADIR

•ANGERS

A.I.R. - 0241731237

•ANGOULÊME

A.V.D. - 0545959851

•BORDEAUX

A.V.A.D. - 05569958 60

•CAEN

A.I.R. - 0231155500

•DIJON

ALIZE DE BOURGOGNE

0380 66 7400

•FOUQUIERES LES LENS

A.D.A.I.R. - 0321426781

•GRENOBLE

A.G.I.R - 047651 03 04

•GUADELOUPE

A.D.I.R.A.G. - 059021 0184

•Le HAVRE

G.H.A.H.R. - 0235557217

•LILLE

SANTELYS RESPIRATION

0320 96 6888

•LIMOGES

A.L.A.I.R. - 0555507200

•MARSEILLE

A.R.A.R.D. - 04 91 188418

•MONTPELLIER

A.P.A.R.D. - 0467102200

•MULHOUSE

A.I.R. - 0389 6478 65

•NANCY

A.R.A.I.R.LOR. - 0383511063

•NANTES

A.R.I.R.P.LO. - 02406399 99

•NOUVELLE CALÉDONIE

C.C.T.T.M.R. - 00687 26 46 47

•PARIS

C.A.R.D.I.F. - 01 496071 00

•REIMS

A.R.A.I.R.C.H.A.R.- 0326022175

•LA RÉUNION

A.R.A.R. & HAD - 0262297401

•ROCHEFORT

A.A.D.A.I.R.C. - 0546999797

•ROUEN

A.D.I.R. - 0235 59 2970

•STRASBOURG

A.D.I.R.A.L. - 0388180830

•TAHITI

A.P.A.I.R. - 00689 42 76 93

•TOULOUSE

A.D.A.M.U. - 0561 772093

S.A.D.I.R. - 05345016 70

•TOURS

A.R.A.I.R. CENTRE

0247254500

Janvier 2001 -2-Inspirer N° 6

La connaissance de l’affection

Qu'il s'agisse d'une atteinte paren-

chymateuse, bronchique, pariétale,

osseuse ou musculaire, une infor-

mation de bon niveau doit être

remise à tout patient quant à la

nature actuelle du désordre, ses

origines, ses principes de sur-

veillance, les attitudes préventives

qu'elle sous entend. Cet ensemble

ne peut être assumé dans des

conditions optimales que dans le

cadre d'une structure éducative

spécialisée. Certes le conseil médical

est correctement effectué dans la

grande majorité des cas, mais

les informations fondamentales

physiologiques, pathologiques,

thérapeutiques, matérielles :

techniques d'utilisation de l'appa-

reillage, administratives ont atteint

un tel degré de complexité qu'elles

demeurent difficilement compa-

tibles avec le temps moyen dévolu à

une consultation même volontaire-

ment longue et spécialisée.

C'est donc la place que peuvent et

doivent occuper des structures

ni exclusivement médicales ni

exclusivement techniques, mais

essentiellement éducatives, telles

que celles que développent depuis

3 ans le Comité National contre les

Maladies Respiratoires (CNMR) en

collaboration avec l'ANTADIR à

savoir : les Centres Éducatifs

Respiratoires (CER) où tous ces

aspects divers de prise en charge

sont assurés par un personnel

soignant (non médecin) ayant fait

l'objet d'une formation de haut

niveau, régulièrement accessible et

mobile.

Dans ce cadre, la part associative

-si possible par réunion de réflexion

de patients et de médecins- est

déterminante. (Place des Comités

Départementaux contre les

Maladies Respiratoires, des

Associations Régionales d’Aide aux

Insuffisants Respiratoires, des

associations de patients).

Bien étudiées par le système asso-

ciatif français d'aide aux insuffi-

sants respiratoires, elles nécessitent

une parfaite connaissance des possi-

bilités respiratoires de l'intéressé

mais aussi une adaptation totale au

logement, à l'activité professionnelle,

au transport, à la vie familiale,

voire aux périodes de vacances.

La réorganisation de l'habitat est

souvent souhaitable. Selon les

conditions, une aide financière est

possible. Elle est à solliciter auprès

de la Direction Départementale de

l'Équipement ou peut être accordée

par la Caisse d'Allocation Familiale.

Il est souhaitable que la zone de vie

soit de plain pied avec des fonction-

nalités optimales entre la chambre

à coucher et la salle de bain.

Un apprentissage minimal de diété-

tique est nécessaire compte tenu de

l'impact de la dénutrition constaté

chez l'insuffisant respiratoire

chronique grave.

Le maintien d'une activité physique

périodiquement contrôlée en

milieu spécialisé est un autre

facteur d'entretien du capital

musculaire.

Les transports sont souvent source

de difficultés pour les insuffisants

respiratoires graves.

L'automobile personnelle reste le

meilleur moyen de déplacement

puisque l'utilisation de l'oxygène

y est autorisée (Il faut en informer

l’assureur). Plus complexe est le

recours aux moyens de transport en

commun : tramways et surtout

autobus. Le métro est à déconseiller

totalement du fait de l’inadaptation

fréquente des stations, et du très

haut niveau d'empoussiérage

particulaire aérien.

Suite de la page 1

Mieux vivre le handicap respiratoire

LOGEMENT

TRANSPORTS

CONNAÎTRE

ACTIVITÉ PHYSIQUE

DIÉTÉTIQUE

INSPn°6 JD 2 23/07/02 15:37 Page 4

JANVIER 2001 -3 -Inspirer N° 6

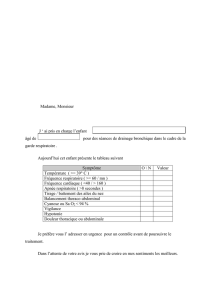

Évaluation

du handicap respiratoire

de BORG, divisée en dix niveaux,

décrit la sensation de dyspnée.

L’échelle visuelle analogique

(EVA) est représentée par un seg-

ment de droite (en général de

10 cm de long). Le patient indique

son score de dyspnée entre les deux

extrêmes (aucune dyspnée-dyspnée

maximale).

En raison de la facilité de son “sco-

rage”, elle est utilisée lors des

épreuves d’exercice pour fixer le

seuil de dyspnée. Elle est fortement

corrélée au degré de sévérité de la

maladie et au score de l’échelle

proposée par les experts de la

communauté européenne. Cette

échelle appelée échelle de

SADOUL est divisée en cinq stades.

Elle permet un bon suivi de la

dyspnée du patient.

Les examens fonctionnels respi-

ratoires (courbe débit-volume,

pléthysmographie) sont utiles pour

évaluer l’incapacité fonctionnelle.

Le VEMS est une donnée perti-

nente pour apprécier le niveau

d’obstruction bronchique :

modérée : VEMS compris

entre 50 % et 80 % de la valeur

théorique

Dossier

L

ETERME de handicap respi-

ratoire est quelque peu

ambigu. En effet, il com-

prend les différentes

dimensions des conséquences des

maladies respiratoires chro-

niques : déficience, incapacité et

désavantage (OMS. Ph Wood 1970).

La définition suivante paraît accep-

table : état clinique imposant une

limitation (personnelle, sociale,

professionnelle) dans l’activité d’un

sujet en rapport avec l’appareil

respiratoire que la PaO2 soit nor-

male ou abaissée.

Depuis environ vingt ans, de

nombreuses études se sont intéres-

sées au handicap respiratoire des

patients atteints de broncho-pneu-

mopathies chroniques obstructives

(BPCO) en terme d’évaluation mais

aussi de réhabilitation.

La dyspnée est un des facteurs

principaux du handicap au cours

des BPCO, car elle limite les possi-

bilités d’effort et altère la qualité

de vie du malade qui en est atteint.

En raison de la forte subjectivité de

l’interrogatoire, plusieurs échelles

de dyspnées ont été proposées.

L’échelle catégorielle ou échelle

modérément sévère : VEMS

compris entre 35 % et 50 % de la

valeur théorique

sévère : VEMS < 35 % de la

valeur théorique.

Son déclin annuel est estimé entre

60 et 90 ml dans la BPCO. Le degré

d’inflation est reflété par l’augmen-

tation du volume résiduel qui

précède souvent les premiers

signes d’obstruction détectés par la

courbe débit-volume. L’existence

éventuelle d’une restriction asso-

ciée (CPT) constitue un facteur

pronostique de la maladie.

La mesure des pressions statiques

inspiratoires (PI max) et expira-

toire (PE max) est indiquée pour

rechercher une déficience des

muscles respiratoires susceptibles

Dr André Cornette

CHU Nancy

Handicap respiratoire

Suite page 4

Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses

études se sont intéressées au handicap respiratoire

des patients atteints de broncho-pneumopathies

chroniques obstructives (BPCO).

Aujourd’hui l’évaluation du handicap

respiratoire basée sur des données fonctionnelles

et physiques font l’objet d’un consensus et

sont parfaitement bien codifiées.

INSPn°6 JD 2 23/07/02 15:37 Page 5

L’analyse des gaz du sang artériel

de repos est essentielle pour fixer le

degré de gravité de l’insuffisance

respiratoire chronique. Les tests

de diffusion (TLCO) apprécient les

échanges gazeux. Ils sont perturbés

chez l’emphysémateux. La baisse

du TLCO/VA reflète la gravité de la

dégénérescence emphysémateuse.

La valeur du TLCO constitue un

facteur pronostic et prédictif d’une

diminution accélérée du VEMS.

L’étude de la ventilation, des

échanges respiratoires et des gaz

du sang artériel, au cours de

de justifier un réentraînement.

Elle permet d’apprécier le retentis-

sement sur les muscles respiratoires

d’une corticothérapie systémique

ou d’une dénutrition. Elle s’avère

utile également chez les patients

incapables de réaliser une courbe

débit - volume (myopathes).

l’exercice, permettent de mettre en

évidence des anomalies qui n’ap-

paraissaient pas au repos. Les

épreuves de marche pendant une

durée limitée nécessitent un mini-

mum d’appareillage. Elles

permettent d’apprécier l’aptitude

physique du patient dans sa vie

courante. Le sujet doit marcher à

son propre rythme, encouragé,

mais non poussé par son accom-

pagnateur. La distance parcourue

sans arrêt en douze minutes est

bien corrélée aux index de dyspnée.

L’épreuve de marche de six

minutes est actuellement la plus

utilisée. Il ne s’agit pas d’un test

maximal mais

d’un test d’endu-

rance utile pour

suivre l’évolution

du patient ou lors

de tests thérapeu-

tiques.

Pour évaluer pré-

cisément le déficit

fonctionnel et la

tolérance à l’effort

du patient, il

est nécessaire de

mesurer la ventila-

tion et les

échanges gazeux

à des niveaux

connus de puis-

sance. Bien qu’il

permette l’activité habituelle du

patient, le tapis roulant est peu uti-

lisé car il ne permet pas de

quantifier avec précision le travail

fourni. Par ailleurs il est coûteux,

encombrant et bruyant. Durant

l’exercice, fait le plus souvent sur

cycloergomètre, on enregistre la

ventilation, la consommation

d’oxygène, le rejet de CO2, la

pression artérielle et l’électrocar-

diogramme. La consommation

maximale d’oxygène en une minute

(VO2 max) est une mesure précise

et reproductible de l’aptitude aéro-

bie maximale. En pratique, la

mesure retenue est la valeur maxi-

male limitée par les symptômes

(VO2 max SL ou VO2 pic). La

JANVIER 2001 - 4 -Inspirer N° 6

Dossier

Handicap respiratoire

valeur de VO2 au niveau du seuil

ventilatoire et au maximum de l’ef-

fort permet d’évaluer la capacité

du sujet à effectuer des activités de

la vie quotidienne. Elle sert à préci-

ser la nature du handicap :

respiratoire, cardiaque ou muscu-

laire. Elle permet de mesurer le

handicap respiratoire et de suivre

son évolution. L’épreuve d’exercice

sur bicyclette ergomètrique est un

atout essentiel pour la réalisation

d’un réentraînement personnalisé

du patient.

L’évaluation du handicap respira-

toire ne se limite pas au recueil des

données fonctionnelles et phy-

siques, il convient

de prendre en

compte la percep-

tion qu’a le

patient de sa mala-

die. Des études de

la qualité de vie

des BPCO avaient

mis en évidence

une médiocre

perception par les

patients de leur

état et de leur

relation avec les

autres et leur envi-

ronnement.

Une étude récen-

te, incluant 762

patients atteints

de BPCO a été réalisée avec le

questionnaire St-Georges. Elle a

permis de montrer que la percep-

tion du patient de la sévérité de son

atteinte est différente de celle du

pneumologue. La qualité de vie est

corrélée à la dyspnée et au nombre

d’exacerbations.

L’évaluation du handicap respira-

toire est basée sur des données

fonctionnelles et physiques qui ont

fait l’objet de consensus et sont

parfaitement bien codifiées. Il est

maintenant bien établi qu’elle doit

s’accompagner d’études sur la

qualité de vie afin de prendre

en compte la perception qu’a le

malade de son handicap.

L’évaluation du

handicap respiratoire

ne se limite pas au

recueil des données

fonctionnelles

et physiques,

il convient de prendre

en compte la

perception qu’a

le patient de

sa maladie

…

Suite de la page 3

INSPn°6 JD 2 23/07/02 15:37 Page 6

Dossier

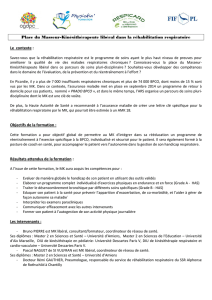

N

OUS avons besoin

d'étendre le champ de

réhabilitation pour les

patients atteints de

maladie respiratoire grave.

Actuellement, la plupart des

patients font leur réentraînement

en centre de moyen séjour, en

hôpital de semaine ou de jour.

Près de trois millions de patients

atteints de maladie respiratoire

doivent profiter d'un tel entraîne-

ment. La réhabilitation des

patients avec insuffisance respi-

ratoire chronique grave sous

oxygénothérapie ou ventilation

assistée est entreprise de façon

sporadique dans certains établisse-

ments hospitaliers ou centres de

réadaptation.

Leur retour au

domicile est sou-

vent synonyme

d'isolement

social.

Par conséquent,

nos modalités de

fonctionnement

doivent évoluer.

Il faut sélection-

ner et orienter

correctement les

patients vers les

lieux ou ils peu-

vent profiter au maximum des pos-

sibilités existantes. Ceci nous obli-

ge à simplifier les prises e n

charge si nous voulons

atteindre un maximum de ces

personnes.

JANVIER 2001 - 5 -Inspirer N° 6

Pour les patients

appareillés à domicile,

il faut identifier ceux

qui peuvent profiter

d’un réentraînement

à domicile…

Handicap respiratoire

Appareillage à domicile

et réhabilitation

Pour étendre le champ de la réhabilitation

pour les patients atteints de maladie respiratoire

grave, il faut adapter nos modalités

de fonctionnement.

Soins

à domicile :

quel impact

sur le quotidien

des familles?

Elisabeth Vuillemin

ADIRAL-Strasbourg

Claire Boffa, Line Mounier

ANTADIR

Une étude a été conduite par les

SARD de l’Antadir auprès des

familles prenant en charge un

parent adulte, trachéotomisé

et ventilé depuis plus d’un an,

population retenue en raison des

caractéristiques du traitement qui

sont parmi les plus lourdes.

L’objectif de l’étude était de recen-

ser de façon précise les contraintes

quotidiennes des familles – actes

effectués pour le patient et temps

passé – et d’identifier les types

d’aides souhaités – profil des inter-

venants et modalités d’intervention.

11 SARD ont participé à cette

étude, 156 familles ont répondu

au questionnaire.

Un constat :

64 % des familles déclarent ne

pas pouvoir laisser leur patient

sans aucune présence à domicile,

36 % peuvent s’absenter 2 heures

30 en moyenne.

L’intervention des familles,

aussi bien dans les actes de la vie

quotidienne que dans les actes

de traitement est prépondérante,

même si elles sont ponctuellement

aidées par des infirmiers et/ou

kinésithérapeutes.

40 % des familles consacrent

quotidiennement 8 heures ou plus

à leur patient :

Le rôle de soignant accepté mais

lourd, avec en filigrane la crainte

de ne plus pouvoir l’assumer et le

besoin de se reposer.

Les aspirations trachéales, le lever et

le coucher, la toilette viennent en

tête des actes dont les familles

souhaiteraient être soulagées,

régulièrement ou à la demande.

La personne jugée la plus à même

d’intervenir est un(e) auxiliaire de

vie et/ou un(e) garde malade, dans

la mesure où elle serait formée aux

soins spécifiques que demandent

ces patients, en particulier aux

aspirations.

Le décret du 27 mai 1999 autorisant

les actes d’aspiration endo-trachéales

par des personnes non IDE, mais

ayant validé une formation

appropriée, ouvre des perspectives

pour répondre à cette demande :

reste à développer les formations,

définir le mode de financement de

ces intervenants spécifiques

à domicile.

Pour les patients appareillés à

domicile, il faut identifier ceux

qui peuvent profiter d'un réentraî-

nement chez eux. La réadaptation

à l'effort de ces patients peut être

entreprise à l’aide d’organisations

telles que les associations. Il existe

déjà des structures capables de

bien évaluer les besoins matériels,

humains et structurels qui

seraient nécessaires pour identi-

fier les bons candidats pour une

RAE à domicile.

Avec l'Observatoire des patients

par exemple, on sait que 25 % des

personnes sous oxygénothérapie

ont plus de 80 ans et auront peut-

être du mal à s'adapter à une prise

en charge à domicile de ce type.

Une autre étude ANTADIR sur

l'éducation des patients, montre

que l'observance à l'OLD est très

liée aux conseils initiaux donnés

par le prescripteur. Il est donc

nécessaire de mettre en place

des systèmes d'évaluation et d'appli-

cation de critères moins classiques

que ceux employés habituellement

pour débuter la RAE, avec une

prise en charge personnelle du

patient pour une meilleure

connaissance de la maladie, des

limites physiques et de l’accep-

tation du handicap.

Dr Dan Veale

Dr Philippe Rodriguez

Centre Bazire, Grenoble

INSPn°6 JD 2 23/07/02 15:37 Page 7

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%