sujet - Po US Th O miS PC

Lycée T. Maulnier – Nice Terminale S

Bac Blanc n°2 – Année 2014/2015

Page 1 sur 14

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL DE SCIENCES PHYSIQUES

ÉPREUVE BLANCHE N°2

Durée :

3 h 30 min

Le sujet comporte 3 exercices indépendants :

Exercice 1 : Composition d’un vin (8,5 points)

Exercice 2 : Un peu de balistique (6,5 points)

Exercice 3 : Nettoyage avec les ultrasons (5 points)

Le sujet comporte 14 pages (dont 2 pages d’annexes À RENDRE AVEC LA COPIE)

– La calculatrice EST autorisée –

EXERCICE 1 : COMPOSITION D’UN VIN (8,5 PTS)

La teneur maximale en dioxyde de soufre d’un vin est imposée par une réglementation européenne.

Celle-ci précise également la notion d’acidité totale en lien avec la présence d’acide tartrique dans le

vin.

Dans cet exercice, on s’intéresse à la détermination de ces deux grandeurs.

Les 3 parties de cet exercice sont indépendantes

Données :

Masses molaires atomiques :

Élément

H

C

O

N

S

M (g/mol)

1,00

12,0

16,0

14,0

32,1

Masse molaire de l’acide tartrique, noté H2A : M(H2A) = 150 g.mol-1.

Couples acide/base, valeurs de pKa :

- Couples du dioxyde de soufre :

pKa (SO2, H2O/HSO3–) = 1,9 ; pKa(HSO3–/SO32–) = 7,2

- Couples du dioxyde de carbone :

pKa(CO2, H2O/HCO3–) = 6,4 ; pKa(HCO3–/CO32–) = 10,3

- Couples de l’acide tartrique, noté H2A :

pKa(H2A/HA–) = 3,0 ; pKa (HA-/A2–) = 4,4

En présence d’empois d’amidon, le diiode donne à une solution aqueuse une teinte violet foncé.

Les ions iodure I–, les ions sulfate SO42– et le dioxyde de soufre SO2 en solution sont incolores.

Lycée T. Maulnier – Nice Terminale S

Bac Blanc n°2 – Année 2014/2015

Page 2 sur 14

Document 1 : Extrait de la réglementation sur le vin.

Réglementation européenne :

… « La concentration massique en dioxyde de soufre ne doit pas dépasser 210 mg.L-1 dans un vin

blanc » …

Document 2 : L’acide tartrique

L’acide tartrique est l’acide majoritaire dans le vin. Parmi les acides faibles que peut contenir le

vin, on trouve également deux gaz dissous dans l’eau dont la présence contribue à apporter de

l’acidité au vin : le dioxyde de soufre et le dioxyde de carbone.

L’acide tartrique a joué un rôle important dans la découverte de la chiralité chimique.

Louis Pasteur a poursuivi cette recherche en 1847 en étudiant la morphologie des cristaux de

tartrate double de sodium et d’ammonium.

L’acide tartrique naturel est chiral, ce qui signifie qu’il est constitué de molécules dont l’image dans

un miroir ne lui est pas superposable.

Représentation de Cram de la molécule d’acide tartrique naturel :

D’après le site www.societechimiquedefrance.fr

Document 3 : Acidité totale d’un vin.

L’acidité du vin se mesure en g/L équivalent d’acide tartrique : c’est la masse d’acide tartrique

contenue dans un échantillon de vin dont on a extrait le gaz carbonique.

Document 4 : Loi de Kohlrausch

La loi de Kohlrausch relie la conductivité d’une solution à la concentration des ions :

avec : la conductivité de la solution en S.m-1

Xi] la concentration molaire de tous les ions en mol.m-3.

les conductivités molaires ioniques de tous les ions en S.m².mol-1

Espèce chimique

Ion tartrate

Ion sodium

Ion hydroxyde

Ion oxonium

Conductivité

molaire ionique

(mS. m².mol-1)

10,3

5,01

19,8

35,0

iii X

Lycée T. Maulnier – Nice Terminale S

Bac Blanc n°2 – Année 2014/2015

Page 3 sur 14

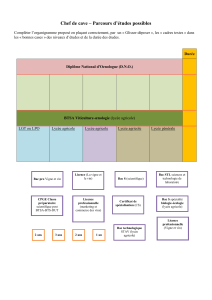

Document 5 : Spectres des alcools

Document 6 : Tables de données spectroscopiques

F : forte ; M : moyenne

Spectre 1

Spectre 2

Spectre 3

Spectre 4

Lycée T. Maulnier – Nice Terminale S

Bac Blanc n°2 – Année 2014/2015

Page 4 sur 14

PARTIE I : DOSAGE DU DIOXYDE DE SOUFRE DANS LE VIN.

Un laboratoire départemental d’analyse doit déterminer la concentration de dioxyde de soufre SO2(aq)

dans un vin blanc. Un technicien dose ce dernier à l’aide d’une solution aqueuse de diiode aqueux I2(aq).

Pour cela, il introduit dans un erlenmeyer, un volume V1 = (20,00 0,05) mL de vin blanc limpide très

peu coloré en vert pâle, 4 mL d’acide sulfurique incolore et 1 mL d’empois d’amidon également incolore.

La solution titrante, de concentration en diiode C2 = (1,00 0,01)×10–2 mol.L-1 est ensuite ajoutée

jusqu’à l’équivalence repérée par le changement de couleur du milieu réactionnel.

L’équivalence est obtenue après avoir versé un volume VE = (6,28 0,05) mL de solution de diiode.

L’équation support du dosage est :

I2 (aq) + SO2 (aq) + 2 H2O (ℓ) 2 I– (aq) + SO42– (aq) + 4 H+ (aq)

1. Préciser, en justifiant, le changement de couleur qui permet de repérer l’équivalence.

2. En détaillant votre raisonnement, déterminer la concentration molaire C1 en dioxyde de

soufre de ce vin.

3. En déduire que sa concentration massique Cmexp en dioxyde de soufre est égale à 0,201 g.L-1.

4. Déterminer l’incertitude relative dont on admet que, dans les conditions de

l’expérience, elle satisfait à : .

5. En déduire un encadrement de la concentration massique Cmexp obtenue par le technicien.

6. Cette concentration est-elle conforme à la réglementation européenne ? Justifier.

PARTIE II : ACIDITÉ « TOTALE » D’UN VIN ET ACIDE TARTRIQUE.

1. Molécule d’acide tartrique

1.1. Écrire la formule semi-développée de la molécule d’acide tartrique. Entourer et

nommer les groupes caractéristiques présents. Préciser les fonctions associées.

1.2. Donner la représentation de Cram du stéréoisomère de conformation le plus stable de

l’acide tartrique naturel. Justifier votre représentation.

1.3. En justifiant, repérer le(s) carbone(s) asymétrique(s) présents s’ils existent.

1.4. En déduire le nombre de stéréoisomères de configuration existant au maximum.

Les représenter en projection de Cram et préciser leur relation de stéréoisomérie.

2. Propriétés acido-basiques de l’acide tartrique

On ajoute à une solution d’acide tartrique une solution d’hydroxyde de sodium

Na+(aq) + HO–(aq) jusqu’à ce que le pH du mélange soit égal à 7.

2.1. Tracer le diagramme de prédominance du couple H2A/A2-

2.2. Justifier qu’à pH = 7 l’espèce chimique prédominante dans le mélange est la forme A2-.

2.3. Choisir alors parmi les deux propositions suivantes l’équation de la réaction qui se

produit dans ces conditions entre l’acide tartrique et les ions HO–. Justifier.

H2A + HO– HA– + H2O (1)

H2A + 2 HO– A2– + 2 H2O (2)

mexp

mexp

ΔC

C

222

mexp E2

mexp E 2

ΔC ΔV ΔC

C V C

Lycée T. Maulnier – Nice Terminale S

Bac Blanc n°2 – Année 2014/2015

Page 5 sur 14

3. Acidité totale d’un vin blanc

Pour déterminer l’acidité totale d’un vin blanc d’appellation protégée, on introduit 20,0 mL

de ce vin dans une fiole à vide et on procède au dégazage du vin. On réalise un dosage par

titrage conductimétrique du vin dégazé par une solution d’hydroxyde de sodium de

concentration molaire CB = 0,200 mol.L-1. On obtient la courbe donnée en annexe (à rendre

avec la copie)

3.1. Quel est l’intérêt du dégazage du vin ?

3.2. Écrire l’équation de la réaction support du titrage.

3.3. À l’aide de la loi de Kohlrausch, justifier l’allure de la courbe. Justifier clairement

votre réponse.

3.4. Déterminer graphiquement le volume versé à l’équivalence.

3.5. Calculer la quantité de matière d’ions HO– versés à l’équivalence.

3.6. En déduire « l’acidité totale » du vin étudié.

PARTIE III : LES ALCOOLS DANS LE VIN

On trouve dans le vin un très grand nombre d’acides différents, ainsi que d’alcools différents.

Le principal alcool est l’éthanol, mais on trouve aussi le 4-éthylphénol et le 2-phényléthanol.

molécule

A

molécule

B

Le 4-éthylphénol (molécule

A

) contribue à

donner à certains vins une odeur désagréable,

de sueur ou de cuir, détectable dès que sa

teneur dépasse 500 μg.L-1.

Le 2-phényléthanol (molécule

B

) est naturellement

présent dans les essences de rose, de géranium et

dans certains vins blancs.

Le cycle aromatique étant monosubstitué, tous

les protons du cycle sont équivalents.

Le document 5 donne les spectres IR et RMN des deux alcools présentés ci-dessus :

- Les spectres 1 et 2 donnent les spectres infrarouges des composés

A

et

B

. Le spectre du

composé

A

a été obtenu à partir d'une solution diluée de

A

dans le tétrachlorométhane CCℓ4

alors que celui du composé

B

l'a été à partir d'un échantillon pur de

B

à l'état liquide.

- Les spectres 3 et 4 donnent les spectres de RMN des composés

A

et

B

.

1. Donner la formule brute des molécules

A

et

B

. Quelle relation a-t-on entre les molécules

A

et

B

? Justifier votre réponse.

2. À l’aide du document 6, identifier les liaisons chimiques responsables des bandes

d’absorption notées (a), (b), (c) et (g), (h), (i) sur les spectres 1 et 2.

3. Grâce à vos résultats pour les bandes (a) et (g), attribuer les spectres 1 et 2 à la molécule

A

ou

B

correspondante, en justifiant votre réponse.

En ce qui concerne la spectroscopie RMN, on s’intéresse à la molécule

A

uniquement :

4. Représenter la formule semi-développée de la molécule

A

.

5. En justifiant clairement votre réponse, attribuer le spectre 3 ou 4 à la molécule

A

.

6. En justifiant vos réponses, attribuer à chaque groupe de protons équivalents du composé

A

un signal représenté dans le spectre RMN de la molécule

A

.

-

HO

n

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%