Maladies génétiques

Lorsque le gène muté est situé sur l’une des 22

paires autosomiques, semblables chez l'homme et

chez la femme, la transmission est autosomique.

Les personnes des deux sexes peuvent être

indifféremment atteintes.

•

Transmission autosomique dominante

Dystrophie musculaire facio-scapulo-

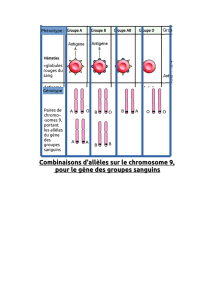

humérale (FSH)

La FSH est une maladie autosomique dominante. Elle se

manifeste chez une personne hétérozygote, porteuse de

l'anomalie en un seul exemplaire : délétion d'une petite

séquence d'ADN située sur le chromosome 4 en 4q35.

Cette séquence, répétée de 10 à 100 fois chez une

personne indemne, comporte moins de 10 répétitions (le

plus souvent 4, 5 ou 6) chez une personne atteinte.

Il est difficile d’établir une corrélation entre la sympto-

matologie clinique et la taille de la délétion. Cependant,

les manifestations sont plus sévères si le nombre de

répétitions est faible (2 à 3) et plus modérées si celui-ci

est proche de la normale (8 à 9). Le nombre de

répétitions est variable d'une famille à l'autre mais

constant au sein d'une famille.

L'expressivité de la maladie est très variable d'une

personne à l'autre : certaines ne présentent que peu de

signes, voire aucun. La maladie peut évoluer silen-

cieusement et les premiers signes n'apparaître qu'à

l'adolescence. Un homme ou une femme atteint(e) de

FSH a une probabilité de 1/2 de transmettre la délétion à

chacun de ses enfants. Les garçons et les filles ayant

hérité de la délétion peuvent exprimer la maladie. Dans

certaines familles, une seule personne peut être

atteinte. Avant d'affirmer qu'il s'agit d'une néomutation,

il faut vérifier qu'aucun de ses parents n'est porteur de

la délétion.

Le test génétique spécifique n'est réalisé qu'après

recueil écrit du consentement éclairé de la personne à

risque. Habituellement, il n'est pas effectué chez les

mineurs asymptomatiques. Le diagnostic prénatal est

possible mais soulève des problèmes éthiques à cause

de la variabilité de l'expression de la maladie.

•Transmission autosomique récessive

Amyotrophies spinales

Les amyotrophies spinales sont des maladies auto-

somiques récessives. Elles se manifestent chez les

enfants homozygotes c'est-à-dire ayant reçu de leur père

et de leur mère l'anomalie génique : délétion du gène

SMN localisé sur le chromosome 5. Pour un couple à

risque (2 conjoints hétérozygotes pour la délétion du

gène SMN), la probabilité, à chaque grossesse, d'avoir

un enfant atteint (fille ou garçon) est de 1/4, la

probabilité de donner naissance à un enfant indemne

étant de 3/4.

Pour une personne de la famille, la probabilité d'être

hétérozygote dépend de son lien de parenté avec le

malade : elle est de 2/3 pour un frère ou une sœur, de

1/2 pour un oncle ou une tante, 1/3 pour un neveu ou

une nièce et de 1/4 pour un cousin. Cependant, une

personne hétérozygote a rarement un enfant atteint.

Tout dépend du statut de son conjoint. Si celui-ci est

indemne, les enfants seront indemnes avec une proba-

bilité de 1/2 d'être hétérozygotes. Mais, le conjoint peut

être hétérozygote soit en raison d'un lien de parenté

soit par hasard : la probabilité dépend alors de la

fréquence des hétérozygotes dans la population : 1/40

pour les ASI. Bien que le risque soit faible, certains

couples peuvent avoir un enfant atteint : la probabilité,

pour un frère (ou une sœur) d'une personne atteinte,

d'avoir un enfant atteint est de 1/240 ; elle est de 1/320

pour un oncle ou une tante.

La délétion du gène SMN est observée dans les quatre

types d'amyotrophie spinale. Sa présence permet de

confirmer le diagnostic évoqué chez 95% des personnes

atteintes. Un diagnostic prénatal est possible.

En revanche, du fait de la complexité de la région

génomique concernée, il est actuellement impossible

de détecter les personnes hétérozygotes par l'étude

directe de l'ADN.

Transmission autosomique

Le génotype mitochondrial ne se définit pas

seulement par l'existence d'une mutation, mais

aussi par la proportion de molécules d'ADN

mitochondrial (ADNmt) mutées dans un tissu.

Myopathies mitochondriales

Le phénotype des maladies mitochondriales dépend du

nombre de molécules d'ADNmt mutées et des tissus

concernés. L'atteinte des muscles est associée à celle

d'autres organes. L'expression de la maladie est très

variable et les signes musculaires ne sont pas toujours

au premier plan. Il est possible d'observer des phéno-

types normaux alors que les biopsies musculaires

contiennent jusqu'à 20% de molécules d'ADNmt mutées

ou délétées. Dans le cas des myopathies mitochon-

driales, l'étude génétique de la famille est souvent

déroutante car les enfants d'une même mère n'expri-

ment pas nécessairement la maladie. En effet s'ils peu-

vent tous présenter la mutation, la proportion de

molécules mutées peut être variable d'une personne à

l'autre et donner lieu à des phénotypes différents. Si

une femme peut donner naissance aussi bien à des filles

atteintes qu'à des fils atteints, seules les filles peuvent à

leur tour transmettre l'ADNmt muté à leurs enfants. Les

fils ne peuvent pas avoir d'enfant atteint. Le conseil

génétique est particulièrement difficile, notamment si

l'étude moléculaire n'a pas retrouvé de mutations de

l'ADNmt apportant la preuve de la transmission mater-

nelle. En effet, il existe des maladies mitochondriales

qui peuvent être en rapport avec des mutations de

l'ADN nucléaire obéissant à une transmission mendé-

lienne. Le diagnostic prénatal est toujours délicat.

Transmission de l'ADN mitochondrial

Maladies génétiques : que

Les maladies monogéniques peuvent être soit autosomiqu

(récessives ou dominantes). Selon le mode de transmissio

au même risque. En outre, certaines maladies sont génét

être à l'origine de la même maladie. Elles peuvent aussi

le risque, c'est-à-dire évaluer la probabilité qu'une malad

nouveau, est un des objectifs du conseil génétique (acte

médecin spécialisé en génétique médicale).

La plupart des gènes sont localisés dans le noyau de

la cellule. Quelques gènes sont, cependant, présents

dans le cytoplasme. Localisés dans les mitochondries

(ADN mitochondrial), ils sont exclusivement d'origine

maternelle. En effet, lors de la fécondation, seules les

mitochondries contenues dans le cytoplasme des

gamètes de la femme sont transmises. Le cytoplasme

des spermatozoïdes ne participe pas à la formation

de l'oeuf.

FICHE TECHNIQUE

Hétérozygote atteint Homozygote indemne

A a a a

A

A a a a

aa

Parents

Gamètes

Descendants

Hétérozygote atteint

1/2 Homozygote indemne

1/2

Hétérozygote indemne Hétérozygote indemne

b B b B

b

b b b B B b B B

BbB

Parents

Gamètes

Descendants

Homozygote

atteint

1/4

Hétérozygote

indemne

1/4

Hétérozygote

indemne

1/4

Homozygote

indemne

1/4

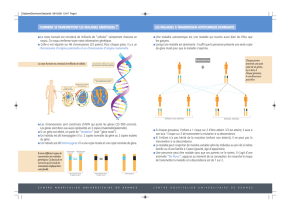

Hérédité cytoplasmique. Transmission de l'ADN mitochondrial.

La transmission de l'ADN mitochondrial (ADNmt) ne suit pas les lois de

l'hérédité mendélienne qui ne s'appliquent qu'aux gènes portés par les

chromosomes nucléaires. Les mitochondries suivent une hérédité cytoplasmique

différente de l'hérédité mendélienne. Seules les mères transmettent leur ADN

mitochondrial à leur descendance (hérédité dite maternelle).

Lorsqu'il existe une altération du génome mitochondrial (délétion, duplication,

mutation ponctuelle), elle ne concerne qu'une partie des mitochondries de la

cellule (hétéroplasmie). Dans chaque cellule coexistent, en proportion variable,

des molécules d'ADNmt normal et des molécules d'ADNmt muté. Au fil des

divisions cellulaires, la répartition des mitochondries mutées se fait au hasard.

La mutation est transmise mais la proportion d'ADNmt normal et d'ADNmt

muté varie d'une génération de cellules à l'autre, d'un tissu à l'autre, d'un

organe à l'autre. L'expression de la maladie varie donc d'une personne à

l'autre y compris au sein d'une même famille. Le diagnostic de maladie

mitochondriale est difficile à établir en raison de la grande variabilité

d'expression et de transmission des altérations de l'ADN mitochondrial.

Hérédité mendélienne.

Transmission autosomique dominante.

La personne atteinte possède le gène muté en un

exemplaire (altération d'un seul des deux allèles). Elle peut

le transmettre à ses enfants : une maladie dominante se

transmet verticalement, de génération en génération.

Chaque enfant d'un homme atteint ou d'une femme atteinte

peut hériter de la maladie avec une probabilité de 1/2.

Si l'enfant n'hérite pas de la maladie, la transmission est

interrompue dans cette branche de la famille.

Les manifestations cliniques peuvent être différentes d'un

patient à l'autre du fait de l'expressivité variable de la

maladie. Par ailleurs, les symptômes peuvent se manifester

plus ou moins tardivement. Certaines personnes porteuses

du gène muté peuvent ne pas exprimer la maladie ou

l'exprimer sous une forme très modérée. Elles peuvent

néanmoins transmettre ce gène à leur descendance :

la maladie semble avoir sauté une génération.

La maladie peut aussi survenir chez un enfant sans

qu'aucun des parents soit atteint ou porteur du gène

muté : il s'agit d'une nouvelle mutation (néomutation).

Le risque ne concerne alors que la descendance

directe du malade.

Hérédité mendélienne.

Transmission autosomique récessive.

La personne atteinte possède le gène muté en deux

exemplaires (altération des deux allèles).

Ses deux parents (père et mère) sont indemnes mais ils

sont porteurs du gène muté à l'état hétérozygote

(seul un des deux allèles est altéré).

À chaque naissance, ce couple a une probabilité de 1/4

d'avoir un enfant atteint et une probabilité de 3/4 d'avoir

un enfant indemne.

Les frères et soeurs indemnes d'une personne atteinte ont

une probabilité de 2/3 d'être hétérozygotes.

Etre hétérozygote n'a, en règle générale, aucune

conséquence. Une personne hétérozygote aura des enfants

indemnes, sauf si son conjoint est, par hasard ou

en raison d'un lien de parenté, hétérozygote pour une

mutation du même gène.

Les maladies génétiques étant rares,

la descendance d'une personne atteinte ou de ses

apparentés est peu exposée à la maladie, en l'absence de

consanguinité (ou de l'existence de la même maladie

dans la famille du conjoint).

Lorsque le gène muté est situé sur le

chromosome X, la maladie est dite liée à l'X.

Elle est le plus souvent récessive et s'exprime

essentiellement chez l'homme du fait de la

présence d'un seul chromosome X. Elle peut

aussi être dominante et se manifester quel

que soit le sexe.

•Transmission récessive liée à l'X

Dystrophie musculaire de Duchenne (DMD)

La DMD est une maladie récessive liée à l'X. Elle est due

à l'absence de dystrophine dans le muscle. Le gène

DYS

en cause, localisé sur le chromosome X en Xq21 est de

très grande taille et code la dystrophine. Une anomalie

de ce gène (délétion, duplication ou mutation ponc-

tuelle) est responsable de la DMD.

Cette maladie transmise par des femmes asympto-

matiques touche essentiellement les garçons. Une

femme conductrice a une probabilité de 1/4 d'avoir un

garçon malade : ses fils peuvent être atteints une fois

sur deux. Une fille sur deux peut être conductrice. La

sœur d'un garçon atteint de DMD a une probabilité de

1/2 d'être conductrice si sa mère l'est, elle a donc une

probabilité de 1/8 d'avoir un fils atteint. Si l'anomalie

moléculaire a été mise en évidence chez le garçon

atteint (4 familles sur 5), un test génétique par analyse

directe de l'ADN peut être proposé aux femmes à risque

de la famille. Dans le cas contraire, il faut recourir à une

étude familiale de l'ADN par méthode indirecte. Un

diagnostic prénatal est réalisable chez les femmes

conductrices.

Quand dans une famille, un seul garçon est atteint de

DMD, sa mère n'est pas nécessairement conductrice (1/3

des cas). Il peut s'agir, soit d'une néomutation apparue

chez son fils (ses autres enfants ne peuvent pas hériter

de l'anomalie génétique), soit d'un mosaïcisme germinal

(la mutation est présente dans les ovules et non dans

les autres cellules de la mère). Malgré la rareté du

mosaïcisme, un diagnostic prénatal est habituellement

proposé dans ce contexte.

Dystrophie musculaire de Becker (DMB)

La DMB est une forme moins sévère de la dystrophie

musculaire de Duchenne (DMD). Elle est due à une

anomalie du gène

DYS

, responsable d'une altération de

la dystrophine. La dystrophine est produite mais elle est

soit de plus petite taille (protéine tronquée) soit en

quantité insuffisante.

La DMB évolue plus lentement que la DMD et la perte de

la marche est plus tardive. Un homme atteint peut avoir

des enfants : toutes ses filles sont conductrices et

peuvent, à leur tour, avoir des fils atteints ; tous ses fils

sont indemnes et leur descendance sera aussi indemne.

Comme pour la DMD, il est possible de reconnaître les

femmes conductrices parmi les femmes à risque de la

famille. Un diagnostic prénatal est réalisable mais la

décision à prendre, pour un enfant à naître reconnu

porteur de l'anomalie, est souvent difficile.

•Transmission dominante liée à l'X

Maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT)

La CMT peut obéir à plusieurs modes de transmission. Il

existe des formes dominantes autosomiques (CMT1A,

CMT1B et CMT2), les plus fréquentes ; des formes

récessives autosomiques (CMT4) ; une forme dominante

liée à l'X (CMTX) due à l'anomalie d'un gène situé en

Xq13.21. Ce gène code la connexine 32. Les anomalies

géniques sont des mutations ponctuelles ou des

délétions intragéniques.

Quand elle est dominante liée à l'X, la CMT peut toucher

les deux sexes. Un homme atteint n'a aucun fils atteint

mais il transmet la maladie à toutes ses filles. En

revanche, une femme atteinte a une probabilité de 1/2

d'avoir des filles ou des fils atteints.

Une autre particularité de cette forme de CMT liée à l'X,

est l'expression plus modérée de la maladie chez

la femme en raison de l'existence d'un second

chromosome X. Tout dépend de la proportion de

chromosomes X mutés inactivés : plus elle est élevée,

moins la maladie s'exprime.

Transmission liée à l'X

ls modes de transmission ?

ues (dominantes ou récessives), soit liées à l'X

on de la maladie, la descendance n'est pas exposée

tiquement hétérogènes, des gènes différents pouvant

avoir des modes de transmission différents. Evaluer

die survenue dans une famille s'y manifeste à

médical complexe relevant de la compétence d'un

Femme hétérozygote

(conductrice) Homme indemne

x X X Y

x

X

xX

Fille conductrice

1/4

Parents

Gamètes

Descendants

X X

Fille indemne

1/4

X Y

Fils indemne

1/4

Fils atteint

1/4

x

Y

X Y

Femme indemneHomme atteint

X Xx

Y

X

Fille conductrice

1/2

Parents

Gamètes

Descendants

x X

Fils indemne

1/2

X Y

x

Y

Femme

atteinte Homme indemne

X x x Y

X

x

x

X

Fille atteinte

1/4

Parents

Gamètes

Descendants

x x

Fille indemne

1/4

x Y

Fils indemne

1/4

Fils atteint

1/4

X

Y

x Y

Femme indemneHomme atteint

x xX

Y

x

Fille atteinte

1/2

Parents

Gamètes

Descendants

X x

Fils indemne

1/2

Y x

XY

Mitochondrie (ADNmt)

Noyau

Cytoplasme

ADN nucléaire

Cytoplasme

Noyau

Mitochondrie Noyau

ADN nucléaire

OVOCYTE SPERMATOZOÏDE

CELLULE

SOMA

SOMA

TIQUE

DIVISIONS

CELLULAIRES

OVOCYTE SPERMATOZOÏDE

CELLULE

SOMATIQUE

Mitochondrie

(ADNmt normal)

Mitochondrie

(ADNmt muté)

Homoplasmie

(ADNmt normal)

Homoplasmie

(ADNmt muté)

Hétéroplasmie

(ADNmt normal et muté)

(Répartition au hasard dans les tissus)

DIVISIONS

CELLULAIRES

Noyau

ADN nucléaire

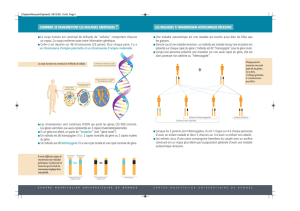

Transmission récessive liée à l'X. Femme conductrice.

Une femme porteuse d'un gène muté à un seul exemplaire n'a

habituellement aucun signe de la maladie. Le gène non muté situé

sur le second chromosome X vient compenser ce défaut. Lorsqu'une

mère est hétérozygote (c'est-à-dire conductrice), un garçon sur 2

risque d'être atteint et une fille sur 2 risque d'être conductrice

comme sa mère. Aucune des filles n'exprime la maladie. Les filles

conductrices ont la même probabilité que leur mère d'avoir des fils

atteints et des filles conductrices.

Transmission récessive

liée à l'X. Homme atteint.

Un homme qui a un gène

muté sur le seul

chromosome X qu'il

possède exprime la

maladie. Lorsqu'un père

est atteint, tous ses

garçons sont indemnes et

aucune de ses filles

n'exprime la maladie.

Cependant, toutes ses

filles sont nécessairement

conductrices (porteuses

du gène à l'état

hétérozygote).

Transmission dominante liée à l'X. Femme atteinte.

Les femmes expriment souvent la maladie sous une forme

modérée, le gène (non muté), situé sur l'autre chromosome X,

atténuant en partie l'effet du gène muté. Lorsque la mère est

atteinte, elle peut transmettre le gène muté, situé sur un de ses

deux chromosomes X, à ses filles et à ses fils : un garçon sur 2 et

une fille sur 2 risquent d'être atteints.

Transmission dominante

liée à l'X. Homme atteint.

Lorsque le père

est atteint, il transmet

le gène muté, situé sur

le chromosome X,

à toutes ses filles qui

expriment la maladie.

Seuls les garçons sont

indemnes puisqu'ils

reçoivent de leur père

le chromosome Y.

Il n'y a jamais de

transmission père-fils.

Hérédité cytoplasmique. Mitochondries et ADN mitochondrial (ADNmt).

Chaque cellule humaine possède de plusieurs dizaines à plusieurs millers de

mitochondries et chaque mitochondrie compte plusieurs copies d'ADNmt.

Seul l'ADN nucléaire du spermatozoïde est retenu au cours de la

fécondation. L'hérédité cytoplasmique est donc maternelle. Les mères

transmettent leur ADNmt à tous leurs enfants. Les filles, à leur tour,

transmettent leur ADNmt à la génération suivante. En revanche, les hommes

ne transmettent jamais leur ADNmt.

Enquête familiale.

Arbre généalogique.

Famille touchée par une

maladie à transmission

autosomique dominante.

Enquête familiale.

Arbre généalogique.

Famille touchée par une

maladie à transmission

autosomique récessive.

Enquête familiale.

Arbre généalogique.

Famille touchée par une

maladie à transmission

récessive liée à l’X.

Maladies génétiques :

quels modes de transmission ?

Vous êtes médecin, kinésithérapeute, ergothérapeute,

infirmière, professionnel du secteur médico-social,

A VOTRE DEMANDE, NOUS VOUS ADRESSERONS :

■Les coordonnées des équipes spécialisées dans les maladies neuromusculaires les plus

proches de votre lieu d'exercice

■La classification actualisée des maladies neuromusculaires

■Des Fiches Techniques mises à jour sur les maladies neuromusculaires

■Le Bulletin d'information médicale sur les maladies neuromusculaires

■Des Comptes Rendus Flash , synthèses de colloques sur les maladies

neuromusculaires

■La liste complète des publications

■Bientôt des informations en ligne sur

http://www.afm-telethon.asso.fr/

(site en construction)

•Une anomalie chromosomique peut être présente de façon homogène dans toutes les cellules et

résulte alors d'un accident de la méïose paternelle ou maternelle, au moment de la formation des

gamètes. Lorsqu'elle ne concerne qu'une partie des cellules (mosaïque), elle résulte d'un accident

survenu lors de la division de l'œuf fécondé. Ainsi, la plupart des anomalies chromosomiques sont

accidentelles, mais certaines peuvent être héritées. Habituellement décelées au moyen d'un caryotype,

elles s'avèrent être des anomalies de nombre ou de structure.

•Les anomalies de nombre (trisomie 21, syndromes de Turner et de Klinefelter) résultent d'une erreur

dans la répartition des chromosomes au moment de la formation d'un gamète. Celui-ci contient deux

chromosomes de la même paire (ou aucun) au lieu d'un seul. Les anomalies de nombre (98% des cas)

sont le plus souvent accidentelles (le caryotype des parents est normal) et théoriquement, la famille

n'encoure aucun risque. Cependant, avoir eu un enfant porteur d'une anomalie chromosomique

de novo

augmente un peu le risque pour un autre enfant à naître du couple. L'âge maternel constitue un facteur

de risque accru à partir de 40 ans mais le risque augmente progressivement dès 35 ans.

•Les anomalies de structure résultent de cassures chromosomiques suivies ou non de recollement.

Quand elles ne s'accompagnent ni de gain, ni de perte de matériel génétique, elles sont dites

équilibrées. Lorsqu'elles sont déséquilibrées, elles peuvent engendrer des pathologies diverses. Si l'un

des parents a une anomalie équilibrée, il peut transmettre l'anomalie à ses enfants sous forme équilibrée

ou déséquilibrée ; le risque de récurrence varie selon les chromosomes impliqués et le sexe du parent

porteur.

•Les anomalies chromosomiques inframicroscopiques ne peuvent être décelées que par des méthodes

conjuguant la cytogénétique classique et la cytogénétique moléculaire. Ces microdélétions rendent

compte de plus en plus de syndromes malformatifs, le plus souvent accidentels mais qui peuvent parfois

être hérités d'un des parents (syndromes de Willi-Prader, d'Angelman, de Williams).

Maladies multifactorielles :

hérédité polygénique

•Pour certaines maladies (malformation congénitale, hypertension artérielle, diabète

sucré, obésité, cancers...), la répartition des personnes atteintes dans une même

famille ne peut pas s'expliquer par les lois de Mendel. La susceptibilité d'une

personne à manifester la maladie est sous la dépendance de plusieurs gènes

(hérédité polygénique) et de facteurs environnementaux. Individuellement, chaque

gène, chaque facteur a un effet faible sur l'apparition de la maladie ; celle-ci

n'apparaît que si la susceptibilité atteint un seuil critique : la maladie est dite

multifactorielle. Les apparentés d'un sujet malade ont en commun avec lui certains

gènes de susceptibilité d'où un plus grand nombre de personnes atteintes dans la

famille que dans la population générale.

•Dans certaines familles, quelques unes de ces maladies multifactorielles relèvent en

réalité d'un gène unique. Elles se transmettent comme une maladie monogénique.

Environ 5% des cancers du sein, survenant souvent chez la femme jeune, sont

autosomiques dominants ; il en est de même pour les cancers du colon, le diabète

non insulinodépendant, la sclérose latérale amyotrophique. L'hypercholestérolémie

familiale peut également se transmettre sur le mode autosomique dominant.

Anomalies chromosomiques :

le plus souvent des accidents

CONSEIL GÉNÉTIQUE

■Le conseil génétique, délivré par un médecin généticien, repose sur le diagnostic

précis de la maladie. Il s'adresse en priorité à des couples supposés à risque du fait

d'antécédents. Donner un conseil génétique, c'est évaluer la probabilité qu'une maladie

survenue dans une famille s'y manifeste à nouveau.

■La possibilité de réaliser des tests génétiques permet d'améliorer le conseil

génétique pour de nombreuses pathologies. Le test génétique n'est pas seulement

effectué dans l'objectif du diagnostic prénatal, mais il peut être fait pour préciser le

statut génétique d'une personne asymptomatique exposée à développer une maladie

du fait d'antécédents.

■Le conseil génétique doit être préconceptionnel. Informé, le couple peut décider

d'avoir un enfant malgré le risque encouru ou y renoncer sans devoir vivre l'épreuve

d'une interruption de grossesse. Il peut conduire à un diagnostic prénatal (DPN)

s'il est possible voire à un diagnostic préimplantatoire (DPI), mais aussi à une

assistance médicale à la procréation (AMP) avec don de gamètes ou à une adoption.

■Le DPN permet de savoir si un enfant à naître a, ou non, hérité de l'anomalie

génétique préalablement identifiée dans la famille. Le DPI réalisé sur une ou deux

cellules embryonnaires ne peut être effectué qu'avec une AMP, cependant des difficultés

techniques persistent. Pour nombre de pathologies, il n'existe pas de DPN fiable

ni par conséquent de DPI.

■Une autre dimension du conseil génétique est l'accompagnement des personnes

atteintes de maladies génétiques et de leur famille.

■Les coordonnées des consultations de conseil génétique en France sont disponibles

auprès de : Allo-Gènes, Centre national d'information sur les maladies génétiques

(N° Azur : 0 801 63 19 20).

Vous êtes médecin, kinésithérapeute, ergothérapeute,

infirmière, professionnel du secteur médico-social,

A VOTRE DEMANDE, NOUS VOUS ADRESSERONS :

■Les coordonnées des équipes spécialisées dans les maladies neuromusculaires les plus

proches de votre lieu d'exercice

■La classification actualisée des maladies neuromusculaires

■Des Fiches Techniques mises à jour sur les maladies neuromusculaires

■Le Bulletin d'information médicale sur les maladies neuromusculaires

■Des Comptes Rendus Flash , synthèses de colloques sur les maladies

neuromusculaires

■La liste complète des publications

■Bientôt des informations en ligne sur

http://www.afm-telethon.asso.fr/

(site en construction)

©AFM 09/99 • Fiche Technique Myoline • Rédaction : E. Biard • Validation : M. L. B. Briard • Maquette : I. Pereira • e-mail : [email protected] • Impression : ep 3000 - 01 64 93 89 89

nion

nion consanguine

umeaux monozygotes

umeaux dizygotes

Avortement spontané

iagnostic prénatal

Septembre 1999

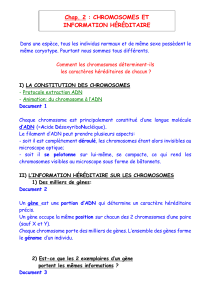

■Chaque gène est présent en double exemplaire sous forme de 2

allèles (l'un d'origine paternelle, l'autre d'origine maternelle). Chez

les homozygotes, les deux allèles d'un même gène sont identiques.

Chez les hétérozygotes, ils sont différents.

■Les anomalies géniques sont diverses. Il peut s'agir du simple

changement d'une base (mutation ponctuelle) ou d'une perte d'un

fragment plus ou moins grand du gène (délétion). L'anomalie peut

consister en un grand nombre de répétitions de trois bases (triplets)

comme pour la maladie de Steinert. Cette répétition peut s'amplifier

au fil des générations passant de la prémutation sans conséquence

réelle, à la mutation complète responsable de signes cliniques.

■La présence du même allèle sur les deux loci homologues d'une

paire de chromosomes caractérise l'homozygotie. Une personne

homozygote possède deux allèles identiques (normaux ou mutés).

■La présence de deux allèles différents sur les deux loci homologues

d'une paire de chromosomes détermine l'hétérozygotie. Chez une

personne hétérozygote, l'un des allèles est muté et l'autre est normal.

■Une maladie est dominante si l'altération d'un des 2 allèles du

gène en cause suffit à l'apparition des signes cliniques. Le gène muté

s'exprime à l'état hétérozygote.

■Une maladie est récessive lorsque l'altération des deux allèles du

gène est nécessaire à l'apparition des signes cliniques. Le gène muté

s'exprime à l'état homozygote. Si un seul allèle est altéré, la maladie

ne se manifeste pas cliniquement.

■Une maladie liée à l'X est consécutive à la déficience d'un gène

situé sur le chromosome sexuel X (le sexe masculin est

essentiellement atteint). La 23ème paire de chromosomes différencie

les deux sexes. La femme a deux chromosomes X (XX), l'homme

possède un chromosome X et un chromosome Y (XY).

■Une maladie autosomique est consécutive à la déficience d'un

gène situé sur l'une des 22 paires d'autosomes (chromosomes non

sexuels), comparables dans les 2 sexes.

■L'expressivité désigne l'intensité de l'expression phénotypique

d'un gène. On parle d'expressivité variable quand la maladie se mani-

feste de façon plus ou moins importante d'une personne à l'autre y

compris au sein d'une même famille.

■La pénétrance est la probabilité de l'expression d'un gène muté.

En présence d'un défaut de l'expression d'un allèle, on parle d'un

défaut de pénétrance. Certaines personnes porteuses d'un gène muté

peuvent ne pas exprimer la maladie contrairement à d'autres qui sont

atteintes : la pénétrance de la maladie est dite incomplète.

■Un gène muté n'est pas toujours hérité d'un parent. La mutation a

pu survenir dans un des gamètes dont est issue la personne atteinte.

Cette nouvelle mutation dite néomutation ne peut être transmise qu'à

sa descendance. Les autres membres de la famille n'encourent aucun

risque d'être atteints à leur tour.

FICHE TECHNIQUE

I

II

III

IV

I

II

III

I

II

III

IV

Hérédité mendélienne : à chaque mot, son sens

L

Les maladies monogéniques

résultent de l'altération d'un gène.

Autosomiques ou liées à l'X, ces

maladies se transmettent selon les lois

de Mendel. Dans la majorité des cas, le

gène déficient se trouve sur un chromo-

some situé dans les noyaux cellulaires.

Les cellules somatiques contiennent 46

chromosomes soit 23 paires dont 22

paires de chromosomes autosomes et

une paire de chromosomes sexuels (XY

pour l'homme et XX pour la femme). Par

contre les cellules germinales (gamètes)

ne comptent que 23 chromosomes.

Chaque personne hérite donc, de son

père et de sa mère, un chromosome de

chacune de leurs 23 paires chromo-

somiques composées de millions de

gènes.

Chaque gène est présent en deux copies

(allèles). L'une, voire les deux, peut être

altérée, le gène est alors muté. Une

personne homozygote pour un gène

présente deux allèles identiques de ce

gène. Si les deux allèles sont différents,

elle est dite hétérozygote. La maladie

est dominante quand l'altération d'un

des deux allèles suffit à l'apparition des

signes cliniques. La maladie est

récessive si deux allèles altérés sont

nécessaires à l'apparition des signes ;

la présence d'un seul allèle altéré n'en-

traîne pas de manifestations cliniques

mais le gène muté peut être transmis à

la descendance ; l'absence d'une symp-

tomatologie patente n'exclut pas la pré-

sence d'une expression biologique de la

maladie sans conséquence fonctionnelle.

Les mitochondries possédant leur propre

chromosome, le gène muté peut se

trouver sur l'ADN mitochondrial. La

transmission de l'ADN mitochondrial

n'obéit pas aux lois de Mendel, elle est

purement maternelle. En effet, les mito-

chondries sont uniquement transmises

par le cytoplasme de l'ovocyte.

Une altération de l'ADN peut survenir au

sein d'un groupe de cellules (cancer,

voire certains syndromes congénitaux).

Cette altération somatique de l'ADN

n'est pas transmissible.

Maladies

génétiques :

quels modes

de transmission ?

FICHE TECHNIQUE

Sujet de sexe féminin

Femme hétérozygote transmettrice

Sujet de sexe masculin

Sujet de sexe inconnu

Sujet décédé

Sujet atteint

Grossesse en cours

Un

Un

Ju

Ju

A

Di

1

/

4

100%