monuments historiques pdf

2

CAHORS, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE / CAHORS, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE /

VILLE À SECTEUR SAUVEGARDÉVILLE À SECTEUR SAUVEGARDÉ

Pour ces Journées Européennes du Patrimoine, nous avons

choisi de vous faire découvrir, à travers une balade urbaine,

les immeubles, éléments d’architecture ou objets dont la va-

leur architecturale et emblématique, a justifié leur protection

au titre des Monuments Historiques.

Suite au classement en 1840 du pont Valentré, exemple d’architec-

ture de défense au Moyen Âge, les protections attribuées de 1862 à

1911 vont concerner essentiellement des édifices emblématiques

des périodes historiques allant de l’Antiquité à la Renaissance.

Ainsi, l’Etat décide de classer en 1862 la cathédrale Saint-Étienne

et la Maison Henri IV ; en 1886, l’Arc de Diane et le Palais Duèze ;

en 1891, la Tour du lycée Gambetta ; en 1907, l’Archidiaconé ; en

1910, les rem

parts ; en 1911, la maison renaissance de la rue Bergou-

gnoux ;

en 1922 et 1925, le palais de Via. En 1925, on procéde-

ra également à l’inscription à l’Inventaire Supplémentaire des

Monuments Historiques d’un ensemble de façades ou élé-

ments sculptés révélateurs de l’architecture civile des XIIIe

au XVIIe siècle.

L’année 1945 va voir la mise en place d’une large protection

des sites environnants qu’ils soient historiques ou naturels.

Ce ne sont pas moins de 17 sites qui seront inscrits, tous ré-

vélateurs de la qualité des ensembles bâtis et des paysages

de Cévennes environnantes. La protection en tant que Site

Inscrit de secteurs urbains situés dans le centre historique

(7 sites concernés) sera remplacée par celle constituée par le

secteur sauvegardé qui couvre la totalité de la ville médiévale

et dont le périmètre est défini par arrêté ministériel en 1972.

A partir des années 1970, les demandes de protection vont

être conditionnées par la réalisation de travaux et le risque

de destructions inhérentes à ces derniers ; ainsi, en est-il de

l’ancien couvent des Mirepoises inscrit le 27 mars 1977.

Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat

(O.P.A.H.) lancées conjointement à l’application du Plan

de Sauvegarde et de Mise en Valeur du secteur sauvegar-

dé (P.S.M.V.) approuvé en 1988 vont générer des chantiers

riches d’enseignement pour la mission d’Inventaire Géné-

ral (créé en 1964) qui débute en cette même année. De ces

chantiers s’en suivent des découvertes qui témoignent de

l’ampleur du patrimoine cadurcien caché sous les enduits et

réaménagements du XIXe siècle. L’importance et la qualité

des éléments révélés (architecture, décor peint, sculpture…)

justifient une campagne de protection qui va s’échelonner de

1990 à 1999.

La dernière découverte fortuite sera réalisée lors du chantier

des Allées Fénelon avec la mise au jour des vestiges d’un am-

phithéâtre gallo-romain qui seront inscrits à l’Inventaire Sup-

plémentaire en 2009.

Aujourd’hui Cahors compte 18 édifices ou parties d’édifices

classés Monuments Historiques, 32 inscrits à l’inventaire

supplémentaire et 10 sites inscrits.

DES MISSIONS AU QUOTIDIENDES MISSIONS AU QUOTIDIEN

La protection des Monuments Historiques, des ensembles

urbains, ses sites et de tout autre forme de patrimoine est

du ressort des services de l’État. Des corps de métiers spécia-

lisés ont été créés pour permettre l’application de la règle :

ainsi sont apparus en 1897 les Architectes en Chef des Mo-

numents Historiques (A.C.M.H.) ; en 1962, c’est la création

des secteur sauvegardés qui va définir un nouveau métier

l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.), comme garant

de l’application de la règle. Sous l’impulsion des lois de dé-

centralisation, les collectivités territoriales se sont de plus en

plus impliquées dans la gestion du patrimoine. À l’échelle des

communes, l’existence de services du patrimoine permet de

mettre en relation les acteurs de la chaîne du patrimoine et

être l’interlocuteur privilégié des propriétaires, habitants et

usagers. Les chantiers de restaurations nécessitent des sa-

voir-faire, que certes les entreprises spécialisées perpétuent,

mais qui doivent être relayées par les centres de formation

professionnelle.

« Certes, pour les propriétaires, s’inscrire dans une dé-

marche de restauration, respecter des règles représente une

contrainte, tant par les délais que cela demande, que par les

surcoûts que cela entraîne parfois. Mais en contrepartie, il

faut considérer le plaisir de vivre dans un cadre agréable, la

fierté de contribuer à la transmission et à la mise en valeur

d’un bien commun, …Le patrimoine est l’affaire de tous, et,

en définitive, bénéficie à tous. » Patrice Béghain - agrégé de

lettres classiques ;

NAISSANCE DU CONCEPT DE PROTECTIONNAISSANCE DU CONCEPT DE PROTECTION

Le concept de Monument Historique voit le jour à la fin du

XVIIIe siècle avec la Révolution Française. Il naît en réaction

aux destructions massives et aux actes de vandalisme qui

touchent les biens de la noblesse et du clergé. Dès 1789, un

homme va s’élever contre ces exactions. C’est l’abbé Gré-

goire, membre de la Convention et évêque constitutionnel de

Blois, qui va dénoncer ces dérives, qui selon lui, mettent en

péril l’identité nationale. Ainsi, apparaît la notion de Nation

française et l’importance de préserver les monuments qui

témoignent de notre histoire. Les confiscations révolution-

naires sont mises à la disposition de la Nation par décret du

23 octobre 1790 puis par l’Assemblée constituante qui décide

l’aliénation des biens nationaux et crée la Commission des

biens nationaux. Appelée Commission des Arts, elle doit sta-

tuer sur l’intérêt de la conservation des monuments selon le

critère de valeur éducative qui fonde la notion de Monument

Historique. Toutefois, il faut attendre le décret promulgué

par la Convention le 24 octobre 1793 pour voir l’interdiction

des démolitions et prévoir la création d’un musée des monu-

ments français destiné à accueillir les éléments fragmentaires

1913-2013 : 1913-2013 :

CENT ANS DE PROTECTIONCENT ANS DE PROTECTION

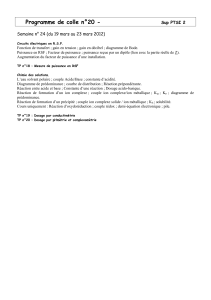

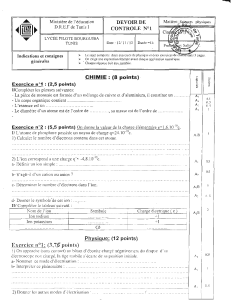

Le Ministère de la Culture et de la Communication a souhaité, à l’aube d’une nouvelle loi sur le patrimoine et à l’occasion de la

trentième édition des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), commémorer les Cents ans de la loi fondatrice de protection des

Monuments Historiques en France, celle du 13 décembre 1913.

Cette loi sur les Monuments Historiques a été intégrée avec les autres lois patrimoniales relatives aux musées, à l’archéologie, aux

archives et aux bibliothèques, au code du patrimoine, nouveau cadre règlementaire, depuis 2004.

Les JEP 2012 avaient célébré le cinquantième anniversaire de la création des secteurs sauvegardés par André Malraux, alors mi-

nistre de la Culture ; cette loi du 4 août 1962 constituait le premier texte règlementaire de protection des ensembles urbains recon-

nus pour leur intérêt historique et patrimonial majeur leur conférant valeur de Monument Historique.

3

d’architecture. En 1795, Alexandre Lenoir, archéologue, sera

chargé de créer ce Musée des Monuments Français.

Tout au long du XIXe siècle, cette curiosité pour les monu-

ments anciens va se traduire par la mise en place d’une vé-

ritable politique du patrimoine. Sous la Monarchie de Juillet

(1830-1848), François Guizot, alors ministre de l’Intérieur,

est à l’origine, en 1830, de la création du poste d’Inspecteur

Général des Monuments Historiques en charge de la sauve-

garde des monuments. En parallèle aux actions déjà menées

par les sociétés savantes dont la société française d’archéo-

logie, une administration publique de sauvegarde des mo-

numents anciens est ainsi créée. Ce poste fut d’abord confié

à l’historien Ludovic Vitet auquel succède dès 1834 Prosper

Mérimée. Parcourant la France, leurs rapports de visites font

apparaître l’incompréhension des pouvoirs locaux en butte

aux problèmes posés par les projets de développement urbain ;

soucieux d’hygiénisme, ils sont soumis à une population dé-

sireuse de modernité et globalement insensible à la valeur

d’ancienneté des édifices. Afin de donner un cadre règle-

mentaire à son action, Prosper Mérimée obtient la création

de la Commission des Monuments Historiques en 1837. Elle

est chargée d’une mission scientifique consistant à étudier,

inventorier, classer et répartir les fonds consacrés par l’État

à la sauvegarde des monuments jugés intéressants. Pour me-

ner cette mission d’intérêt national on fait appel à la fois à des

historiens partisans du régime, des antiquaires, des hommes

de cabinet ministériel et des hommes politiques. Dans un pre-

mier temps, la Commission nomme des correspondants dé-

partementaux, souvent choisis au sein des sociétés savantes

locales, qui sont chargés d’informer sur les monuments en

péril et sur les restaurations en cours. Mais les nombreux

disfonctionnements entraîneront l’abandon du recourt à ces

correspondants locaux.

En 1840, la Commission publie la première liste des Monu-

ments Historiques recensés « au titre de l’art et de l’histoire »

et

pour lesquels une aide financière publique est requise. Dès le

début, on donne au monument un statut de document, notion

exprimée par l’abbé Tournesac en 1841 : « chaque monument

est une page de notre histoire nationale (…). Ignorés, mépri-

sés autrefois, ils méritent bien de recouvrer aujourd’hui leur

ancien privilège, car ils sont devenus l’admiration de l’artiste

et de l’archéologue. On les consulte, on les interroge comme

autant d’écrits historiques, plus précieux surtout depuis que

les cartulaires et bon nombre de manuscrits des abbayes ont

disparu (…) ».

En 1851, la Commission des Monuments Historiques va re-

courir à la photographie comme outil d’aide au recensement.

Prosper Mérimée fait appel à des photographes déjà réputés

pour mener à bien cette mission héliographique : Gustave le

Gray, Edouard Baldus, Augustin Mestral, Hippolyte Bayard

et Henri le Secq vont se répartir le territoire national. Il s’agit

pour eux de saisir sur plaques de verre une série de monu-

ments remarquables pour lesquels il est envisagé une restau-

ration, comme pour le pont Valentré ou encore la cathédrale

Saint-Étienne de Cahors, ou dont la restauration a déjà com-

mencé, comme pour la cité de Carcassonne. Le Gray et Mes-

tral couvriront le territoire compris entre les Châteaux de la

Loire et les Pyrénées .

Néanmoins, il manque toujours une loi pour accompagner ces

mesures. Ainsi, celle du 30 mars 1887, apparaît comme un

aboutissement nécessaire. Elle pose les principes législatifs de

protection des édifices :

« les immeubles dont la conservation

peut avoir au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt

national, sont classés par l’État et ne peuvent être détruits,

même en partie, ou restaurés qu’avec son consentement ».

Mais cette disposition restreint le classement aux monuments

appartenant aux personnes publiques. Toutefois, elle inclut

les objets présentant également un intérêt national et offre

la première règlementation sur les fouilles archéologiques.

Les dispositions prises sont toutefois insuffisantes et la loi

du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État va

rendre indispensable la préparation d’une nouvelle loi sur les

Monuments Historiques et, a fortiori sur les objets mobiliers,

qui soit plus protectrice.

La loi sur les Monuments Historiques votée le 31 décembre

1913 sur proposition du gouvernement d’Aristide Briand, en-

richit le texte de 1887 avec notamment le remplacement de

la notion d’intérêt national par l’intérêt public. « Elle porte

atteinte pour la première fois au droit de propriété en éten-

dant le classement d’office aux monuments privés ; elle ins-

taure l’instance de classement qui permet à l’État d’agir dans

l’urgence et elle crée une nouvelle mesure de protection avec

l’inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments

Historiques. La loi de 1913 donne à l’État des moyens puis-

sants pour assurer la pérennité d’édifices ou d’objets relevant

désormais du patrimoine commun de la Nation. (…) la loi de

1913 a défini un statut juridique durable pour les monuments

historiques qu’aucune des nombreuses modifications du texte

intervenues depuis cette date n’altèrera »- Michel Clément,

conservateur général du patrimoine - 2013 ;

La Première Guerre Mondiale (1914-1918) va freiner sa mise

en application et il faudra attendre l’adoption le 18 mars 1924

du décret d’application. À cette loi va s’en suivre un ensemble

de mesures de protection qui vont s’échelonner tout au long

du XXe siècle.

La loi de 1913 appartient aux lois majeures de la Troisième

République ; elle a fondé les bases du droit de protection du

patrimoine. En 2004, lors de la création du code du patri-

moine, elle constitue l’ossature principale des articles consa-

crés aux Monuments Historiques.

QUELQUES CHIFFRES NATIONAUX…QUELQUES CHIFFRES NATIONAUX…

La liste de 1840 comptait 934 monuments ; en 1913, on était

passé à 4 800 monuments. Aujourd’hui, 43 000 édifices

protégés dont plus de 14 000 sont classés, 300 000 objets

mobiliers.

Polychromies

et Monuments

historiques

ans de protection

4

5

L’intérêt pour l’art de la peinture monumentale et leur classement existent depuis la créa-

tion des Monuments Historiques en 1840. La loi de 31 décembre 1913 fixe un cadre ré-

glementaire à la protection des objets mobiliers. Ainsi, l’ensemble des décors présents

sur les murs, les plafonds et autres éléments sur structures bâties sont considérés comme étant

des objets mobiliers.

Lorsque l’objet en question est fixé sur un mur ou sur un sol, il est considéré comme immeuble

par destination puisqu’il reste assujetti au support bâti. À l’opposé, quand l’objet est détaché du

support, via le procédé de la dépose, pour des poutres ou des peintures, il devient meuble car dé-

solidarisé du bâti. Dans les deux cas, ils restent protégés au classement ou à l’inscription. Cette

protection est prononcée lorsque l’objet en question répond à un certain nombre de critères

comme son ancienneté, sa rareté, son intégrité, sa qualité artistique, scientifique, technique,

sa représentativité, son lien avec le bâti classé ou inscrit, la notoriété de son auteur ou l’urgence

de sa conservation.

L’adoption, par la France, de la Charte internationale de Venise sur la conservation et la res-

tauration des monuments et des sites, en 1964, fut un véritable déclic en ce qui concerne la

protection des peintures murales.

En 1970, l’ouverture du laboratoire de recherches des Monuments Historiques a permis la mise

en place de véritables formations pour la restauration et la conservation des enduits, vieux de

plusieurs siècles. Depuis, les méthodes d’intervention ont fortement évolué. L’attention portée

à la protection des décors peints ne cesse de croître, témoignant ainsi de l’importance primor-

diale qu’ils revêtent pour la connaissance et l’intérêt artistique et historique du patrimoine.

Les peintures murales et les plafonds peints sont des parties intégrantes des bâtiments. Leur dé-

couverte, leur conservation, leur restauration sont intrinsèquement liées aux architectures sur

lesquelles ils s’épanouissent. Ces objets protégés reflètent l’évolution du goût au fil des siècles.

Qu’ils soient présents dans les intérieurs ou sur les façades des édifices civils ou religieux, ils

restent des témoins rares et précieux des univers colorés dans lequel évoluaient les femmes et

hommes au fil du temps. De nos jours, la conservation de ces trésors polychromes constitue un

de nos enjeux majeurs pour assurer leur transmission aux générations futures.

À Cahors, les chantiers des dernières décennies ont permis de mettre au jour de nombreux dé-

cors peints de différentes périodes. Ces nombreuses découvertes de peintures monumentales,

plafonds et sculptures polychromes témoignent de l’importante de l’activité artistique et écono-

mique pendant tout le Moyen Âge et l’époque Moderne.

Le service du Patrimoine vous propose de les découvrir, à la Maison du Patrimoine, au travers

d’une exposition intitulée Les peintures murales médiévales du secteur sauvegardé de Cahors.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

1

/

25

100%