la poésie au jeu de la réclame

LES POÈTES ET LA PUBLICITÉ

par Marie-Paule BERRANGER

Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / ANR LITTéPUB

LA POÉSIE AU JEU DE LA RÉCLAME

« Un poème s’il était écrit sur les murs arrêterait-il la foule.

Le lirait-on ? Le retiendrait-on ? »

Aragon

Dans son « Introduction à 19301 », au moment même où

La Révolution surréaliste

s’éclipse,

bientôt remplacée par le

Surréalisme au Service de la Révolution

, Aragon doit déjà ré-historiciser

la relation entre poésie et publicité. Il rappelle que « l’idée du modernisme et ce qui constitue son

offensivité » méritent de nous retenir sur le seuil des années trente et que la décennie commence

par ces « mots qui possèdent pendant un temps variable une puissance incantatoire»– cela

s’applique autant à la poésie qu’à la réclame, autant aux mots qu’aux objets « qui mènent et

troublent les hommes comme ces mots, pendant un temps qu’on ne peut prévoir ». Il fait

l’apologie de leur « force éphémère » qu’il corrige en cette formule que lui envierait

Star Wars

:

« je veux dire l’éphémère de leur force ». Aragon s’insurge contre cette vieille superstition de

l’éternel qui fait qu’on méprise les objets verbaux et les énoncés du quotidien en raison de leur

aspect transitoire. La poésie surréaliste travaille pourtant contre l’usure des mots, en dissociant

signifiants et signifiés, en cassant les clichés par la substitution paronymique et en évitant les

emplois prévisibles par la décontextualisation mais, sans contradiction pour autant, elle aime

ces locutions et ces rengaines où se condense pour un temps très court l’esprit d’une époque.

Évoquant ensuite la valeur d’expression de ces objets qui matérialisent la modernité, cette

«actualité sentimentale » qui, plus que la nouveauté, fait leur efficacité, il en déduit « que faire

l’analyse du modernisme c’est faire celle de la poésie et de l’époque2 ». Prenant l’exemple du

moderne des années 1917-1920 – celui qui porte la naissance du Surréalisme et de Dada, il le

définit ainsi :

[…] le moderne de ce temps-là, comme tous les modernes, est fait d’un bric-à-brac où il faut se

reconnaître. Éléments encore vivants, encore effectifs venus des premières années du siècle,

comme la boîte de corned-beef qui venait de Jarry, éléments pensés cinquante ans plus tôt

mais qui n’affleuraient soudain qu’à la faveur de circonstances nouvelles, comme tout ce que

le moderne d’alors doit à Lautréamont, éléments qui ne prendront force que plus tard[…]3

1. Toutes les références à ce texte sont prises dans

La Révolution surréaliste

, n° 12, 15 décembre 1929, rééd. Jean-Michel Place,

1975, p. 57-64.

2. Voir dans ces actes l’analyse d’Adrien Cavallaro, « "Le goût de la réclame". Les poèmes en prose critiques d’Aragon, de

SIC

à

Littérature

(1918-1920) ».

3.

Ibid

., p. 59.

Apparaît ici une idée récurrente, celle que le moderne est toujours accompagné d’une aura

de désuétude. « […] on pourrait se perdre entre ce gibus, cette Tour Eiffel et ce mannequin,

si l’on ne cherchait pas à comprendre en quoi, à cet instant, se confondent les volontés de la

boîte de conserve et de l’électroscope à feuilles d’or. Il est probable que la clé de cette charade

est donnée par une théorie poétique qui alors se fait jour4 ». Un dessin de Chirico, intitulé « La

Politique », s’insère ici dans le texte publié par

La Révolution surréaliste

. On entend bien que le

surréalisme va entrer en scène.

Si l’on relit les étranges poèmes de cette époque, il est aisé d’apercevoir d’un mois à l’autre un

goût nouveau qui s’y précise et c’est le goût de la réclame. Il faut s’entendre.

Il est certain que cela débuta par une confiance singulière accordée aux expressions toutes

faites, aux lieux communs du langage, qui prirent, isolés de tout contexte, l’aspect des

manchettes de journaux et des inscriptions murales. On peut, outre le renouvellement tenté

des formes les plus usées de l’expression, des plus décriées, voir dans cette confiance un acte

philosophique qui est bien celui du modernisme tel que je le définissais. Le sens commun d’un

idiotisme se perd devant l’emploi poétique qui en est fait au profit d’un sens fort, et nouveau,

à l’instant découvert. Mais aussi cette démarche prend une signification plus générale ; […].

C’est alors que la considération de l’affiche comme mode d’expression vient naturellement

s’inscrire au tableau de l’actualité. Pendant un certain temps pour quelques hommes ce

critérium sera le leur : un poème s’il était écrit sur les murs arrêterait-il la foule. Le lirait-on?

Le retiendrait-on ?5

La culture de masse après 1945 a induit la récupération de l’esthétique du surréalisme dans

un marché de l’insolite accrocheur parfaitement consommable, ce qui a conduit à ces scissions

avec les néo-avant-gardes dont on reparlera6. Si la rupture idéologique semble consommée

dans les dernières revues surréalistes comme

La Brèche

, sans complaisance pour les images

de la publicité et ses modèles rhétoriques, il en va tout autrement jusqu’en 1930. Il ne s’agit pas

tant alors d’écarter la menace du poncif surréaliste que de labéliser les œuvres produites par

le groupe et de mettre en circulation par la réclame des objets improbables propres à satisfaire

des désirs inédits.

Rupture de l’autonomie de l’art ?

Je ne reviendrai pas sur cette forme de mécénat qui lie le couturier et collectionneur

Jacques Doucet aux surréalistes, à Breton, Aragon, Desnos, Éluard − sans exclusivité, car

Cendrars se voit aussi passer commande7. Ce mécénat, récemment revisité8, passe par le conseil

4.

Ibid

., p. 59-60.

5.

Ibid

.,

6. Voir dans ces actes l’article de Gaëlle Théval, « Poésie = Publicité. La poésie visuelle comme contre-modèle pour la poésie

visuelle depuis 1950 », et celui d’Émilie Frémond, « Ils en ont rêvé, la pub l’a fait. Formes et présence du surréalisme dans le lm

publicitaire contemporain ».

7. Déclinant la proposition à ses yeux contraignante que lui fait Doucet d’une lettre mensuelle, Cendrars obtient de lui envoyer à

la place chapitre par chapitre

L’Eubage

, qu’il est en train d’écrire.

8. Maxime Morel, « Mécène et faiseur d’histoires, Jacques Doucet aux origines de l’historiographie surréaliste (1921-1929) ».

Les poètes et la publicité _ p. 99 ///

d’achat de tableaux et de manuscrits (Breton), la commande de textes (Cendrars), de « Projet

de bibliothèque» (Aragon, Breton), de « Projet d’histoire littéraire contemporaine » (Aragon),

de

topoï

sur l’histoire de la littérature contemporaine ou sur celle de Dada et du surréalisme

(Desnos). Le mécène par ces collaborations tente ainsi de se différencier des concurrents : les

jeunes d’une avant-garde volontiers provocatrice apportent à la haute-couture la touche de

scandale artistique, l’image d’une pointe avancée de la mode qui bouscule les bienséances ; cela

fonctionne jusqu’à un certain point, mais cette collaboration devient assez vite incontrôlable voire

préjudiciable au sponsor – et la borne est franchie quand les surréalistes publient le pamphlet

« Un Cadavre » au moment de la mort d’Anatole France, et que Breton ou Aragon insultent

grossièrement leur mécène. Cette borne était celle du « bon goût » et de la « civilisation » que

les avant-gardes se font un devoir de franchir, menaçant au-delà de tout compromis possible

les valeurs de cette clientèle huppée.

La Révolution surréaliste

et les premiers grands textes du mouvement ont pris au mot

l’esthétique apollinarienne de « Zone » (1913) qui avait déjà cessé d’apparaître à la génération

des futurs surréalistes comme un « esprit nouveau », lors de la conférence d’Apollinaire en 1917,

mais reste liée cependant à la définition du Moderne. Si l’on n’en connaît que deux vers, ce sont

ceux-là, inauguraux : « Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut/

Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux ». Que la poésie s’expose sur les

affiches n’est pas pour étonner ceux qui prônent après Nerval « l’épanchement du songe dans

la vie réelle » et qui revendiquent avec Rimbaud, la poésie des « dessus de porte », « enseignes,

enluminures populaires : littérature démodée […] refrains niais, rythmes naïfs ». Les couvertures

de

La Révolution surréaliste

affichent comme autant de mythes modernes les mannequins des

vitrines qui fourniront au surréalisme un petit personnel photographiable et manipulable à

volonté, de

Nadja

à l’Exposition internationale du surréalisme de la galerie Maeght (1947) et

à l’Exposition E.R.O.S. (Exposition inteRnatiOnale du Surréalisme) en 1959. Vitrines, signaux

visuels, enseignes, affiches crient tout haut dans les œuvres et revues surréalistes que, loin de

se confiner à l’art pour l’art, le surréalisme ira voir du côté de la mode et de la vie quotidienne.

La Préface du N° 1 de

La Révolution surréaliste

le promettait :

On trouvera d’ailleurs dans cette revue des chroniques de l’invention, de la mode, de la vie, des

beaux-arts et de la magie. La mode y sera traitée selon la gravitation des lettres blanches sur

les chairs nocturnes, la vie selon le partage du jour et des parfums […]9.

Manuel Chemineau, à l’Université de Vienne, a montré dans les collages des recueils d’Ernst

et Éluard les strates d’emprunts superposés, et reproduit leurs sources issues de

L’Astronomie

populaire

de Camille Flammarion, de

La Nature

10 (1877-1901), du

Magasin Pittoresque

(1831 à

1879), des

Merveilles de la Science

(1861-1891). On voit que le côté désuet de la gravure est

essentiel à l’effet produit – et cela rejoint la conception aragonienne du Moderne qui ne se saisit

Colloque

Le Mécénat littéraire

, organisé par l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et l’INHA du 22 au 24 juin 2016.

9. Signé Boiffard, Éluard, Vitrac, ce texte ouvre le n° 1, le 1er décembre 1924.

10. Manuel Chemineau,

Fortunes de « La Nature » 1873-1914

, Vienne et Berlin, LIT Verlag, 2012.

Les poètes et la publicité _ p. 100 ///

que dans son éphémérité, à l’instant où déjà il s’est transformé en autre chose. La réclame est

par excellence le lieu du transitoire moderne ; elle n’est pas stigmatisée comme un sous-produit

commercial de l’art, et n’est en rien, à ce moment-là, comparable à l’intrusion du papier collé

ou du déchet dans la peinture. Éluard et Desnos la situent dans la même veine que la poésie

populaire ; les publicités font évoluer la jeune génération rescapée de la guerre dans une forêt de

signes et de prescriptions mystérieuses en attente de nouvelles significations. L’investissement

oraculaire qui transforme les enseignes en signaux et le martèlement du nom du produit en

annonce miraculeuse font de la réclame l’énoncé d’un désir inédit qui excède son objet. Par la

réclame, l’objet s’ouvre comme un livre à la promesse d’aventures troublantes délicieusement

criminelles :

Nul doute qu’à la pomme de Newton, Hegel eût préféré ce hachoir que j’ai vu l’autre jour chez

un quincaillier de la rue Monge qu’une réclame assure : le seul qui s’ouvre comme un livre11.

Hachoir, couteaux-suisses, roue de bicyclette ou chapeaux rouges, mannequins, gants et bas

de soie, corset Mystère et gaine Scandale, tous ces objets surinvestis de significations symboliques

érotiques ou sadiques qui les arrachent à leur valeur d’usage deviendront dans les années trente

les vecteurs d’une réflexion surréaliste sur l’objet et son pouvoir de transformation. En attendant,

ils se chargent d’une aura sulfureuse et mythique, que l’énoncé poétique ou la photographie de

Man Ray mettent très littéralement en scène.

Sur un plan visuel, l’énoncé poétique, le titre de revue ou de recueil se parent des attributs

typographiques qui signalent la réclame dans les colonnes souvent serrées des journaux : la main

à l’index tendu attire l’attention sur les productions Dada et en fait une prescription impérieuse ;

Dada est bien un de ces nouveaux produits d’une industrie de pointe qu’il faut acheter sans délai.

Filets à l’anglaise, paraphes et encadrés, vignettes, flèches empennées, inscriptions en

belles anglaises penchées font d’une page dada un supplément au Catalogue de la Manufacture

de Saint-Etienne ; à eux seuls, titres, prix et lieux de vente dans

Une Nuit d’échecs gras

de

Tzara12 deviennent un poème typographique, soigneusement et rythmiquement organisé sur un

feuillet manuscrit. Dada récupère les modèles visuels de la typographie publicitaire indications

de prix comprises, et la mise en page des annonces, dans ses colonnes, et encarts, comme dans

l’association de polices hétérogènes.

11. Chronique d’Aragon dans

La Révolution surréaliste

n° 1, éd. cit., p. 22.

12. « Une nuit d’échecs gras » de Tristan Tzara,

391

n° XIV, 4 : http://archives-dada.tumblr.com/post/26697583729/tristan-

tzara-une-nuit-déchecs-gras-in-391. Voir également la réédition intégrale présentée par Michel Sanouillet, éditions Pierre

Belfond et Eric Losfeld, 1976, t. 1, p. 92. On peut y voir aussi la reproduction de la maquette manuscrite préparée par Tzara (p. 136).

Les poètes et la publicité _ p. 101 ///

Il ne s’agit pas, malgré le soin apporté à la composition, d’une coquetterie esthétisante : il y

va de la définition même de l’avant-garde qui tend à mettre en circulation son label et ses idées

comme une

marque

qui doit inonder le marché, supplanter ses concurrents,

NRf

& Cie ou

L’Esprit

nouveau

par exemple ; avec cette spécificité que Dada prétend devenir le produit désirable de

l’heure, en raison même de son inutilité, pas de sa qualité esthétique. Il faut souligner que cette

assimilation de l’art à un produit n’a pas attendu la démonstration Dada : le futurisme dans

son arsenal typographique n’était pas passé à côté des injonctions visuelles ni des surenchères

expressives de la publicité, pas plus que Cendrars n’avait ignoré la force du slogan et de l’impact

rythmique des vers sur la page. Dans un poème consacré à Chagall, « Atelier », publié en 1914,

Cendrars collait un avertissement publicitaire érigé en vers, mais dont l’hétérogénéité et l’effet

de collage s’affichaient encore par l’italique : «

Nous garantissons la pureté absolue de notre

sauce tomate

» vante l’authenticité de la sauce artistique, pur jus et sans mélange, de la peinture

de Chagall.

Les supports de la communication des avant-gardes rompent également avec ceux du

champ littéraire traditionnel, par l’emploi du tract, du papillon, des pancartes promenées par

les hommes-sandwichs, sans parler des saynètes, parades et manifestations publiques, ou

Les poètes et la publicité _ p. 102 ///

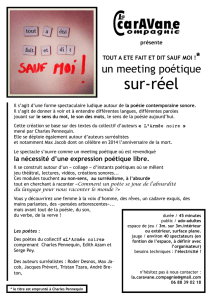

Figure 1 : Couverture du numéro unique du

Cœur à barbe

.

Source : dadart.com.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%