COPIE TEST - EPREUVE COMPOSEE EC1 1. Chez Karl Marx, le

Stage SES PRF 2014 – Zone Liban AEFE

COPIE TEST - EPREUVE COMPOSEE

EC1

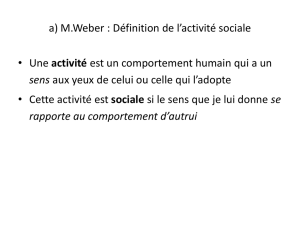

1. Chez Karl Marx, le conflit est central et oppose deux groupes distincts qui sont à l’infrastructure de l’être

humain : la bourgeoisie et le prolétariat. Or chez Max Weber, il n’y a pas de déterminisme à partir du niveau

économique. Il complète Marx en réfléchissant à la domination d’un tel ou tel groupe en disant qu’un groupe

est latent mais « larvé » et se rend effectif quand les groupes se mobilisent. En effet, chez Max Weber, les

niveaux économique, social, et politique de l’individu façonnent son accession à un groupe de statut. On

observe toujours que la position économique est présente dans la possibilité d’acquérir un groupe de statut

mais Max Weber met aussi l’accent sur le niveau social : l’individu évalue un certain prestige (lié à son

mode de vie, ses qualifications, son capital culturel) qui va être un facteur d’influence sur la mobilisation.

Weber privilégie l’individualisme dans la société.

2. Le Produit Intérieur Brut (PIB) mesure la richesse produite sur un territoire donné en un an. La

soutenabilité de la croissance proposée par la commission Stiglitz, Sen, Fitoussi, qui repose sur l’évaluation

des stocks patrimoniaux, qui sont au nombre de cinq : le capital naturel, qui représente le patrimoine que

possède l’individu au sens de bien public non exclusif, le capital humain qui illustre le savoir-faire ou les

qualifications, le capital social ou relations des individus entre eux, le capital institutionnel comme les

groupes politiques ou des administrations et également le capital physique, qui rassemble les objets produits

par l’homme.

La difficulté majeure est l’évaluation du capital naturel, comme les stocks de pêche ou de pétrole

difficilement mesurable en raison de leur complexité. La théorie néo-classique selon laquelle « l’homme doit

se rendre maître de la nature » est contrecarrée par le fait que le capital naturel est un patrimoine, donc un

stock et qui par conséquent ne sera pas évalué par le PIB.

Le PIB ne considère pas les stocks patrimoniaux mais ne les enregistrent que sous leur aspect de création de

richesse. Le PIB ne mesure donc pas la soutenabilité de la croissance.

EC2

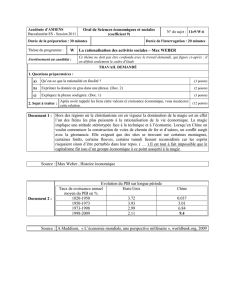

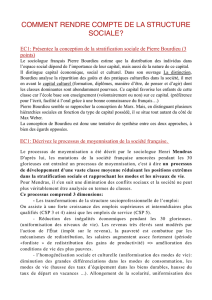

Ce document paru dans Enquêtes Patrimoine 2010, 2011 a ete rédigé par l'INSEE, organisme spécialisé dans

la sociologie en France. Il montre la part en % du Patrimoine détenu par les x % des ménages les plus riches

en l'année 2010. Les chiffres sont revelateurs de recentes analyses sociale montrant que la France tend vers

une disparition de la classe moyenne et une bipolarisation entre les riches possèdant la majeure partie des

biens comme le montre le document avec en 2010, 48 % de la masse totale du patrimoine détenu par les

10% des ménages les plus riches et les pauvres. Ce qui prouve que les différents patrimoines sont

majoritairement possédés par les riches. Le chiffre le plus révélateur ennoncé par ce tableau concerne les 50

% des menages les plus riches et possédant 93% de la masse totale du patrimoine ce qui signifie que les 50

% des ménages les plus pauvres ne possèdent que 7 % de l'ensemble du patrimoine montrant les inegalités

grandissante existant au sein de la société Française. Enfin 80 % des menages les plus riches possèdent

approximativement 100 % de l'ensemble du patrimoine Français ce qui montre que 20 % des plus pauvres ne

possède qu'une infime partie du patrimoine global. Cette étude nous montre que malgrés la place de la

France dans l'économie mondiale les inégalités sociales sont encore très forte.

Stage SES PRF 2014 – Zone Liban AEFE

EC3

Un conflit social désigne une situation régulée mobilisant des acteurs ayant des intérêts divergents

dans le but de créer un blocage et de proposer un nouveau modèle culturel. Les mouvements sociaux fondent

la société, selon Karl Marx. L'exploitation d'une classe sociale par une autre, ici bourgeois et prolétaires,

crée une « plus-value ». Cette « plus-value » va s'approfondir et aggraver la situation des prolétaires et faire

prendre conscience de la divergence que seul le conflit peut résoudre. Le conflit est ici central et créateur de

société donc de cohésion sociale. Mais en quoi ces conflits vont-ils être facteurs de cohésion sociale ?

Nous verrons dans un premier temps qu'un conflit cristalise l'individu autour d'un objet de contestation et

qu'il est porteur de valeurs et de normes. Puis, nous étudierons si l'impact sur la société a fait émerger un

groupe réel à partir d'un groupe donné et l'influence sur la cohésion sociale.

Le sociologue Alain Touraine étudie le conflit comme facteur de nouveauté pour une société. Il

identifie autour du conflit un principe d'identité qui définit l'intérêt que porte l'individu au conflit, un

principe d'opposition autour duquel l'objet de la contestation est présent et pour finir un principe de totalité,

selon lequel un conflit doit contribuer à établir une nouvelle société avec de nouvelles valeurs et de

nouvelles normes.

On s'identifie donc à un mouvement comme le montre le document 3 plus ou moins fortement. En

effet, un employé d'une Petite et Moyenne Entreprise (PME) est plus individualisé qu'un employé d'une

entreprise de plus de 500 salariés où la corrélation entre nombre d'individus et nombre de négociations est

flagrante. 11,4 % des employés d'entreprises de 10 à 49 salariés ont engagé des négociations avec leur

entreprise contre 97,4 % pour les entreprises de 500 salariés et plus. La Division Internationale des

Processus de Production (DIPP) va favoriser le repli sur soi pour un employé d'une petite entreprise alors

qu'une forme de solidarité organique ou une prise de conscience collective d'être un « corps biologique ».

L'identité à un modèle de conflit est donc contingente et variée selon la taille de l'entreprise.

L'opposition ou la cristalisation de l'objet de concertation autour de soi se fait par la connaissance de

l'adversaire qui est bénéfique pour améliorer la structure du conflit et par la mobilisation des contraires qui

est créatrice de société selon le sociologue Georg Simel. Le document 2 montre que les rapports de force qui

forment l'opposition peuvent avoir un effet positif sur la structure sociale si l'adversaire et ses opinions sont

connues, ce qui rejoint la théorie de Georg Simmel.

Le dernier principe celui de totalité, selon Touraine, est la seule condition pour qu'un conflit soit désigné

comme « social ». En effet, le conflit permet l'élaboration de nouvelles normes et valeurs. Le document 1

nous rapporte que les grèves de mai-juin 1968 ont influencé le mouvement féministe ou encore écologiste.

Mai 68 est donc un mouvement social incontestablement par sa création de nouvelles valeurs, malgré le

scepticisme de Touraine, pour qui Mai 68 n'est pas un conflit social en raison de la divergence d'intérêt des

grévistes.

L'aspect « efficace » du conflit est alors souligné ici. On appelle « efficace » un mouvement qui a su

faire émerger un groupe réel à partir d'un groupe donné.

Un mouvement efficace crée un cadre institutionnel qui se définit comme un lieu d'action ou autour

d'un objet qui va devenir un enjeu de lutte. Le document 2 illustre le fait qu'un conflit crée une unité et une

stabilisation du conflit qui va se « normaliser » et ainsi pouvoir devenir un acteur institutionnel et pouvoir

influencer les choix politiques par exemple.

Les choix politiques vont se faire par une pression du groupe institutionnalisé qui va être médiatisé.

Cette « médiatisation » va mobiliser l'opinion publique et ainsi faire pression, comme en témoigne le

document 1 qui appuie l'idée qu'un mouvement fort comme celui de 1968 a un effet sur les médias et donc

par conséquent sur les choix politiques entre les années 70 et 80.

La mobilisation se fait aussi contre les acteurs institutionnels comme les employeurs pour demander

des hausses de salaires ou des améliorations des conditions de travail comme le montre le document 3, où la

pression collective influe sur les grèves et l'aboutissement des négociations, représentent 38,8 % des

entreprises de plus de 500 salariés ont été grévistes et 89 ,6 % ont signé des négociations contre 74,5 % par

exemple pour les entreprises de moins de 49 salariés et où le taux de grève est de 0,8 %.

Un conflit social naît d'une cristallisation autour d'un objet de contestation et va accélérer le

processus de changement des normes et des valeurs. En plus d'être cristallisé autour d'individus, ce qui est le

signe d'une cohésion sociale entre individu va venir influencer la société par le biais d'une « massification »

qui sert le symbole du conflit en tant que facteur de cohésion sociale.

1

/

2

100%