Qu`est-ce qui fait de l`alimentation un « champ d`expérimentation

1

Qu’est-ce qui fait de l’alimentation un « champ

d’expérimentation » pour l’innovation ?

Résumé de l’exposé

présenté le 27 mai 2003, à Berne,

dans le cadre du symposium « Manger et boire en 2013 »

par Jürg Minsch

Relisons les

« Federalist Papers »

Alexander Hamilton, James Madison et John Jay publièrent le document qui allait être connu

comme les Federalist Papers à l’époque où les États-unis d’Amérique étaient en train de se

constituer, ou plutôt: commençaient à se constituer en État démocratique, sur la base des idées

de la liberté individuelle et de la paix entre citoyens. Ces Federalist Papers sont une réflexion

de fond sur la nature de la démocratie et les moyens de la réaliser. On était alors à la fin du

dix-huitième siècle…

Je vous accorde qu’il est difficile de lier cette entrée en matière avec le sujet de l’exposé,

c’est-à-dire l’alimentation en 2013. Mais cela vous semblera sans doute plus clair si je vous

dévoile le but de mon exposé : ébaucher les enjeux et les défis du secteur de l’alimentation

dans la perspective d’un développement durable pour préparer la voie aux nouvelles

innovations des dix prochaines années de Coop Naturaplan. C’est à cette fin que nous nous

permettons de jeter un nouveau regard sur l’objectif du développement durable. Il s’agit ici de

revenir au cœur du sujet. Je pense que le débat sur le développement durable a trop négligé

cet aspect jusqu’à maintenant. D’abord destinée à concrétiser et encadrer le sujet dans le

triangle magique Écologie – Économie – Social, la discussion relative aux indicateurs du

développement durable semble involontairement dissoudre l’idée même de développement

durable. Le même risque existait déjà lorsqu’il s’agissait de concrétiser l’idée de démocratie

en Amérique, il y a deux siècles. Relisons donc les Federalist Papers:

Le processus à l’œuvre dans les contributions (il s’agit de lettres de lecteurs) de Hamilton,

Madison et Jay est particulièrement intéressant : partant d’une discussion théorique sur des

questions aussi nombreuses que détaillées (autour de ce qui est et de ce qui fait une

démocratie), ce processus conduit le lecteur à des concepts abstraits qui permettent de

recentrer le débat sur la démocratie en en cernant l’essence. Il s’agit par exemple du droit

donné à chacun de voter et de se présenter aux élections, de la division des pouvoirs, du

fédéralisme – en un mot, des « inventions destinées à prévenir les abus de pouvoir ». Les

constitutions des États démocratiques sont le résultat d’une recherche des institutions

essentielles de la démocratie (traduites dans des règles de la vie sociale).

Nous devons relire les Federalist Papers. Non pas parce qu’ils traitent de développement

durable (ils n’en parlent pas) mais parce qu’ils montrent la nécessité et les potentialités d’un

processus de dialogue et de recherche lorsqu’il s’agit de concrétiser des idées essentielles

mais abstraites.

2

Un nouveau regard sur le développement durable

Le développement durable est précisément une de ces idées abstraites qu’il faut remplir de

contenu. La Commission Brundtland en donne la définition suivante, devenue célèbre depuis :

« [...] un développement qui répond aux besoins du présent sans

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. »

(rapport Brundtland, 1987)

Si, maintenant nous voulons adapter cette définition à la lumière de cette conquête de la

culture qu’est la démocratie, nous obtenons la formulation suivante :

Un renforcement de l’idée directrice de ce que doit être une société

démocratique, dans le cadre des nouveaux défis historiques auxquels nous

sommes confrontés, notamment les menaces pour l’environnement, mais

également la mondialisation et la transition démographique.

De ce point de vue, l’idée du développement durable n’est ni révolutionnaire, ni élitiste, mais

elle rejoint la volonté d’assurer la dignité humaine, la liberté et la démocratie dans le monde

d’aujourd’hui. Elle nécessite des inventions pour prévenir la tyrannie des décisions

égoïstes qui ont des effets secondaires de plus en plus dangereux tant pour l’environnement

que pour l’économie et la société. Car nous ne vivons par encore « en paix avec la nature ».

L’activité économique, à l’âge industriel, reste encore marquée par ce qu’on peut appeler le

syndrome de la recherche du profit maximum.

Le développement durable menacé par

la recherche du profit maximum

Le besoin de ressources et bon marché et sa satisfaction par la politique économique des États

ont une longue tradition, qui remonte à l’époque du mercantilisme. L’objectif général était

alors, pour chaque pays, d’atteindre l’autosuffisance en augmentant la production domestique

– notamment dans l’artisanat et les manufactures – afin de ne pas devoir importer des produits

manufacturés essentiels (Issing 1984: pp. 35 et suivantes). Pour y parvenir, les pays

conjuguèrent une politique protectionniste destinée à protéger leur balance commerciale à une

politique visant à réduire le coût des facteurs de production qui rencontrait des résultats de

plus en plus concluants. Cette politique visait à assurer la compétitivité des produits de

l’industrie nationale sur le marché mondial, notamment en maintenant au plus bas le niveau

général des salaires, objectif qui était atteint en soumettant le monde du travail à une

discipline stricte et en favorisant la croissance démographique, ce qui augmentait le réservoir

de main-d’œuvre. Cette « économie des bas salaires » (Heckscher 1932: pages 130 suiv.,

notamment p. 150), dans laquelle la richesse de l’État se bâtissait sur la misère du peuple, était

complétée par des stratégies de réduction du coût des denrées alimentaires, mais aussi

d’autres biens de consommation. Cela permettait de payer des salaires bas tout en limitant la

pauvreté à un niveau « supportable ».

Les stratégies « mercantilistes » de réduction des coûts se traduisirent par la suite par d’autres

politiques ciblées sur les sources d’énergie et le bois. La politique du bois pratiquée à la veille

de la révolution industrielle est le paradigme de la politique de réduction des coûts des

ressources aujourd’hui. Au 18

e

siècle, le bois était la principale ressource et sa raréfaction se

traduisit par d’importantes hausses de prix. La réponse fut une répartition dirigiste de l’offre,

3

privilégiant les branches d’activité considérées comme stratégiques (qui pouvaient acquérir du

bois à des tarifs plus bas) au détriment des autres branches (tout en y réglementant strictement

son utilisation). Cette stratégie ne permit pas de surmonter la pénurie, mais elle en fit peser le

poids sur les secteurs considérés comme non prioritaires, où une véritable crise

d’approvisionnement du bois vit le jour. À long terme, l’entreprise devait échouer. En

Angleterre, puis sur le continent, la pénurie croissante de bois entraîna une hausse des prix du

bois, une réduction de la consommation et un transfert de la demande vers la ressource

d’énergie alternative de l’époque, le charbon, produit par « les forêts du sous-sol » (Sieferle

1982).

Les deux éléments (la stratégie de réduction des coûts et la lutte contre ses inconvénients par

des mesures régulationnistes) se retrouvent aujourd’hui encore dans la contradiction entre une

politique économique qui reste d’inspiration « mercantiliste » et une politique

environnementale qui vise à corriger après-coup les effets de la première. L’État moderne a

intégré dans ses instruments, affiné, généralisé et « démocratisé » la mesure mercantiliste de

réduction des coûts des ressources. L’attribution autoritaire des ressources aux branches

exportatrices de l’économie a maintenant cédé la place à une politique d’usage effréné des

ressources naturelles par tous (Minsch et al., 1996). Concrètement, il s’agit de politiques de

réduction des coûts à tous crins (coût de l’énergie, des matières première, du traitement des

déchets et des eaux usées, de la mobilité des facteurs de production), puis d’une politique

d’exploitation illimitée des espaces et enfin d’une politique de réduction des coûts de gestion

des risques technologiques (réduction de la responsabilité et du champ de l’assurance).

Premières victimes de cette politique : l’agriculture et l’alimentation

La politique de réduction des coûts d’exploitation de la nature va de la non-prise en compte

des externalités négatives à une politique d’aménagement définie exclusivement en fonction

de l’offre, en passant par les formes les plus diverses de réduction directes et indirectes des

coûts (réductions et exemptions d’impôts, subventions). L’actualité nous en fournit un

exemple criant avec les flottes de pêche surdimensionnées entretenues à coup de subventions

qui défient toute idée de développement durable, y compris en Europe. Surexploitant leurs

propres ressources halieutiques, les flottes pratiquant la pêche industrielle sont amenées à

rechercher de nouvelles ressources dans d’autres zones de pêche, dans lesquelles elles

évincent les flottes de pêche artisanale, certes moins bien équipées mais potentiellement bien

plus durables (par exemple au large du littoral d’Afrique de l’Ouest), avec des conséquences

économiques et sociales désastreuses. Il existe des exemples analogues pour presque toutes

les ressources naturelles : pensons notamment à la diminution des surfaces agricoles utiles et à

l’augmentation dramatique de la pénurie en eau (eau potable, eau utilisée dans l’agriculture).

Autant une politique de réduction des coûts des ressources peut être efficace dans une

économie caractérisée par une production insuffisante pour satisfaire les besoins et par des

ressources naturelles presque illimitées, autant elle devient problématique aujourd’hui : à

l’échelle mondiale, elle revient à considérer comme inévitable la destruction des bases de

notre alimentation. Autrement dit, elle engendre des pénuries au lieu de fournir les moyens de

les surmonter. Et il n’y a pas de domaines où la crise est plus patente que dans

l’agriculture et l’alimentation.

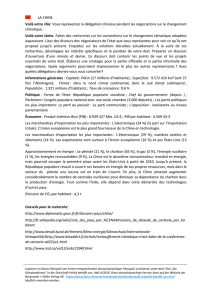

Ce que cette politique dépassée signifie, non seulement au plan écologique, mais également

en ce qui concerne l’économie et la sécurité, nous le voyons clairement avec l’exemple de la

Chine. En quelques années, la croissance économique a transformé ce pays exportateur de

4

pétrole en un pays importateur. D’après les prévisions, la Chine devra importer la moitié de

son pétrole d’ici à 2010. Le « Journal de la jeunesse » explique qu’en cas de crise, Pékin

devra envisager de prendre des mesures « diplomatiques, économiques et militaires pour

garantir l’approvisionnement en pétrole et la pérennité de sa croissance économique ». (Der

Standard, 4 octobre 2002, p. 22). L’importance de cette information devient claire quand on

pense qu’environ 95 % de la consommation mondiale d’énergie sont couverts par des énergies

fossiles. Tous les exemples que nous avons évoqués nous amènent à conclure à un dangereux

risque de déstabilisation sur les trois plans : écologique, économique et social.

Tous ces processus sont renforcés par la mondialisation. Pour prendre un nouvel exemple,

s’il n’est déjà pas possible de s’accorder au niveau européen sur une politique commune des

transports qui soit une solution crédible au problème du transit alpin, comment les politiques

peuvent-ils espérer apaiser les angoisses provoquées par la mondialisation (que les progrès

des technologies de l’information accélèrent encore) ? Le centre de congrès de Davos, qui se

transforme en une forteresse assiégée pendant la durée du World Economic Forum, est un

symbole de l’impuissance grandissante des politiques face à un développement (écologique,

économique et social) mondial non durable. C’est bien là le paradoxe d’une économie qui se

mondialise de plus en plus : dans leur recherche effrénée de main-d’œuvre bon marché et de

normes environnementales les moins contraignantes possibles, les entreprises favorisent

l’instabilité politique et sociale. Les filières mondiales de création de valeur ajoutée sont de

plus en plus dangereusement fragilisées.

Ce sont finalement la démocratie, l’économie de marché et la paix qui sont

les grandes perdantes

Des conquêtes que l’on croyait solides, comme la dignité humaine, la liberté, la démocratie,

l’économie de marché et la paix, sont menacées.

Ces menaces écologiques, sociales et économiques qui pèsent sur le « bien vivre » font du

développement durable la priorité des priorité et nous obligent à élaborer des mesures de

fond, c’est-à-dire à même de s’attaquer aux causes du problème. La solution ne viendra ni

d’un surcroît régulationniste de politique environnementale ni du recours croissant aux

mécanismes du marché si la société continue à augmenter sa consommation effrénée des

ressources naturelles. Aujourd’hui, on constate à la fois une surexploitation de

l’environnement et une tendance insidieuse à saper les mécanismes de l’économie de marché :

une stratégie de régulation minutieuse est en effet en contradiction avec les principes de base

de l’économie de marché, à savoir que l’environnement économique doit être régi par un

nombre aussi réduit que possible de règles générales.

De même que la politique de réduction du coût du bois s’est finalement heurtée aux limites de

l’environnement (rareté absolue) et a dû passer par des politiques de reforestation, de même la

politique d’exploitation de la nature à bon marché a aujourd’hui atteint ses limites. Mais le

défi qui se présente à nous est bien plus difficile qu’à l’âge du mercantilisme : remonter aux

causes nécessite une « réglementation écologique générale » qui englobent tous les champs

politiques que nous avons mentionnés (avec leurs acteurs économiques et politiques) : ce n’est

qu’ainsi que nous disposerons de « services naturels », terme générique que nous pouvons

utiliser pour caractériser ce projet. Concrètement, il s’agira de disposer de « services

énergétiques » au lieu d’une politique de réduction du coût de l’énergie, de « services

matériel » au lieu d’une politique de réduction du coût des matières premières et de

l’élimination, de « services de mobilité » au lieu d’une politique de réduction du coût des

5

transports, de « services de l’espace » au lieu d’une exploitation effrénée de l’espace, et enfin

d’une politique de prévention des risques majeurs. Nous sommes actuellement bien éloignés

de tout cela. La question écologique est encore trop souvent reléguées parmi les tâches d’une

politique environnementale spécialisée.

Plusieurs pistes existent. Une solution sera de redécouvrir la société civile et les niveaux local

et régional et leurs acteurs, pour leur confier les problèmes non résolus au niveau global. On

pourra également confier à la politique internationale la résolution des effets secondaires des

politiques menées, le plus souvent sur la base d’analyses nationales erronées, et aussi miser

sur les innovations des entreprises tout au long de la chaîne de production et de

transformation. Cette approche permet d’identifier des lieux et des acteurs importants. Mais

elle ne conduit pas encore à une authentique valorisation de ces acteurs et institutions, qui

sont davantage amenés à gérer la pollution existante qu’à participer au développement

durable.

Des inventions contre la tyrannie des décisions égoïstes

L’exemplarité du secteur de l’alimentation

Comment réformer les systèmes démocratiques fondés sur un État de droit pour qu’ils soient

en mesure de reconnaître et de relever les défis de l’avenir ? Que faut-il inventer pour lutter

contre la tyrannie des décisions égoïstes ?

Il est intéressant de constater sur le plan politique l’émergence et l’importance croissante de

nouvelles règles du jeu (institutions). C’est ainsi qu’on parle de plus en plus de l’État comme

d’un « acteur de la négociation », caractérisé par le fait que dans l’exécution des normes et

des missions étatiques, outre les tâches de contrôle, l’aspect « négociation » avec les

destinataires de ses normes trouve sa place parmi les tâches traditionnelles de l’État. Cette

tendance a été décrite comme une transition d’un régime de contrôle centralisé à une

assistance à l’autocontrôle. Étant donné que ce ne sont pas les fondement juridiques et de

légitimation qui ont changé mais la nature des problèmes et les instruments utilisés par l’État

pour les résoudre, on peut parler d’une « mutation des formes de l’action politique ». Il

apparaît que la politique est de moins en moins limitée aux acteurs étatiques. Le traitement

des problèmes est de plus en plus assuré en coopération avec d’autres acteurs, voire par ces

acteurs sans que l’État n’intervienne (p. ex. communes, réseaux de villes, entreprises,

branches, associations). Cette évolution ne garantit pas que le développement sera durable.

Mais elle nous invite à considérer la société comme un système capable d’innovations et à

l’organiser comme telle :

La condition du développement durable est une économie et une société capables de changer.

C’est pourquoi il est nécessaire de concevoir et de modeler l’économie et la société dans leur

ensemble comme un système générateur d’innovations. Dans une première approche, ce

système possède trois leviers d’action : au niveau micro (entreprise et consommateur), au

niveau méso (réseaux, niveaux local et régional, communes, société civile) et au niveau

macro (politique, conditions générales, institutions). Pour que le développement soit durable,

il doit y avoir une interaction créatrice et génératrice d’émulation entre ces trois niveaux.

Les entreprises ont très certainement un rôle essentiel à jouer : avec les biens et services

qu’elles mettent sur le marché, elles déterminent de manière décisive les modes de vie et de

consommation et contribuent donc notablement à l’élaboration de l’avenir. Le monde

6

6

7

7

1

/

7

100%