La présence des agents pathogènes dans le sang

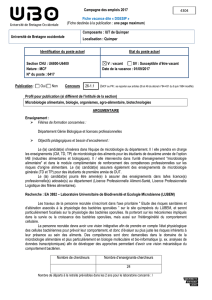

BTS BLANC 2011 MICROBIOLOGIE ESTBA / TS2ABM apprentissage

PAGE 1 SUR 8

E4 - U42 : MICROBIOLOGIE

Calculatrice, téléphone portable et documents interdits

Durée : 3 heures

La présence des agents pathogènes dans le sang

1. La pénétration des micro-organismes dans le sang – 6 points

1.1. Les agents infectieux peuvent accéder à la circulation sanguine par voie indirecte

« passive » ou « active ». Définir ces deux voies et illustrer chacune d'entre-elles par un

exemple.

1.2. Cependant, les micro-organismes passent généralement dans le sang suite à une

primo-infection localisée. Présenter les étapes d'une telle colonisation en prenant

l'exemple de Staphylococcus aureus infectant une plaie.

1.3. Citer les autres voies de pénétration des agents pathogènes dans l'organisme humain et

les moyens de défense naturels s'y opposant.

2. Le prélèvement sanguin destiné à l'analyse bactériologique – 5 points

2.1. Citer un signe clinique pouvant justifier la prescription d'une hémoculture.

2.2. Quelles sont les différentes étapes et les règles à respecter lors de la réalisation d'une

hémoculture, du prélèvement à l’incubation ?

2.3. Quels sont les signes visibles à l’œil nu d'une hémoculture positive ?

2.4. A l'aide de l'annexe 1, présenter les modalités d'utilisation du « système signal ».

2.5. Quel est le principe de détection généralement utilisé par les automates d'hémoculture ?

3. Les bactéries responsables d'infections symptomatiques – 20 points

3.1. Les données épidémiologiques montrent que Staphylococcus aureus et Klebsiella

pneumoniae sont deux espèces souvent isolées en situation de pathogénicité. Expliquer

la démarche d'identification complète de ces deux espèces à partir d'un flacon

d’hémoculture positif.

3.2. Lors de la réalisation de l'antibiogramme de S. aureus, on effectue un test de sensibilité à

la cefoxitine (annexe 2). Cette recherche peut également être effectuée par isolement sur

milieu chromogène ChromID

TM

MRSA, présenté en annexe 3. En cas de doute, la

présence du gène mecA peut être recherchée par méthode moléculaire (annexe 4).

3.2.1. Exposer le principe du test de sensibilité à la cefoxitine à l’aide de l’annexe 2. Que

doit-on conclure quand une souche de S. aureus est résistante à la céfoxitine ?

3.2.2. Qu’est-ce qu’un milieu chromogène ? Quel est l’intérêt d’un tel milieu ?

3.2.3. Indiquer les différentes étapes ayant permis d’obtenir la photographie fournie en

annexe 4 puis interpréter les résultats obtenus pour chacune des 4 souches testées.

BTS BLANC 2011 MICROBIOLOGIE ESTBA / TS2ABM apprentissage

PAGE 2 SUR 8

3.3. Klebsiella pneumoniae est naturellement résistante aux amino-pénicillines et à la

ticarcilline. Mais certaines souches s’avèrent multirésistantes, notamment aux

béta-lactamines par production de « BLSE ».

3.3.1. Quel est le mode d’action des béta-lactamines ?

3.3.2. Donner une classification succincte des béta-lactamines.

3.3.3. Définir la résistance naturelle à un antibiotique.

3.3.4. Quel est généralement le support génétique des multirésistances ? Quels sont les

phénomènes à l’origine de la propagation des résistances dans les populations

bactériennes ?

3.3.5. Préciser la signification de « BLSE » et expliquer la conséquence de la production

de cette molécule sur l’antibiothérapie.

3.3.6. Interpréter l’antibiogramme fourni en annexe 5.

3.4. En cas d'endocardite, les hémocultures peuvent révéler la présence de Streptococcus non

groupables ou d'Enterococcus. Les Enterococcus peuvent être isolés sur milieu B.E.A.

Ces germes sont naturellement résistants aux aminosides (résistance de bas niveau).

3.4.1. Définir le terme « endocardite ».

3.4.2. Pourquoi certaines espèces de Streptococcus sont dites « non groupables » ?

3.4.3. Que signifie l'abbréviation B.E.A. ? Préciser l'aspect des colonies d'Enterococcus

sur ce milieu.

3.4.4. Quel est le mode d'action des aminosides ?

3.4.5. Expliquer la mise en évidence de la résistance acquise de haut niveau aux

aminosides sur un antibiogramme par diffusion.

3.5. Lorsque Clostridium perfringens infecte une plaie profonde, le risque de septicémie est

élevé.

3.5.1. Quels sont les facteurs de virulence de cette bactérie ?

3.5.2. Sous forme de diagramme, présenter la démarche d'identification de Clostridium

perfringens à partir d'une hémoculture.

3.6. En cas de tuberculose pulmonaire, le passage des germes dans la circulation sanguine

est possible.

3.6.1. Citer le nom d'espèce de la bactérie responsable de la tuberculose.

3.6.2. Quelles sont les particularités structurales et culturales de ces bactéries ? Quelles

sont les conséquences de ces particularités sur le diagnostic ?

BTS BLANC 2011 MICROBIOLOGIE ESTBA / TS2ABM apprentissage

PAGE 3 SUR 8

4. Les virémies – 14 points

4.1. Le virus de l’immunodéficience humaine (HIV) se réplique dans certains lymphocytes et

dans les monocytes. Les caractéristiques du HIV sont fournies dans le tableau

ci-dessous :

4.1.1. Quelles sont les principales caractéristiques structurales des virus (distinguer les

éléments constants et les éléments facultatifs) ?

4.1.2. Donner les légendes sur le schéma de la structure du VIH, fourni en annexe 6.

4.1.3. Quels sont les critères de classification utilisés pour justifier l’appartenance du VIH

au Retroviridae ?

4.1.4. Expliquer le mécanisme d’entrée du HIV dans une cellule sensible. Préciser le type

de lymphocyte infecté.

4.1.5. Quelles sont les différentes activités enzymatiques permettant l’intégration des

gènes viraux dans le génome de la cellule hôte ?

4.1.6. L’annexe 7 montre le mode de production des particules virales par une cellule

infectée. Indiquer le nom de l’appareil ayant permis d’obtenir cette image et nommer le

phénomène observé.

4.2. Le cytomégalovirus (CMV ou HHV-5) se multiplie également dans les leucocytes. La

culture in vitro permet la production de virus infectieux à partir de cellules infectées.

L’inoculation du virus entraîne l’apparition d’un « ECP » sur les cellules après quelques

heures d’incubation.

4.2.1. A quelle famille appartient le CMV ? Citer trois autres virus appartenant à cette

famille et préciser la (ou les) pathologie(s) dont ils sont respectivement responsables.

4.2.2. Les virus de cette famille sont parfois responsables d’infections latentes ou de

transformations tumorales. Expliquer les expressions « infection latente » et

« transformation tumorale ».

4.2.3. La culture virale utilise différents types de lignées cellulaires : primaires,

secondaires ou continues. Définir ces trois types.

4.2.4. Donner la signification de l’abréviation « ECP » et expliciter cette notion.

5. Les infections par les levures – 6 points

Les infections fongiques chez le patient immuno-déficient sont surtout des cryptococcoses et

des candidoses.

5.1. Donner le principe de deux tests simples d’identification de Cryptococcus neoformans :

mise en évidence de la capsule et uréase « rapide ».

5.2. L’annexe 8 fournit les résultats de deux tests d’identification de Candida albicans.

BTS BLANC 2011 MICROBIOLOGIE ESTBA / TS2ABM apprentissage

PAGE 4 SUR 8

5.2.1. - Nommer chacun de ces deux tests.

5.2.2. - Donner les légendes 1 à 5 de l’annexe 8.

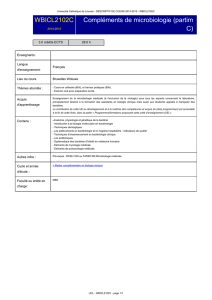

5.3. Un antifongigramme est réalisé sur une souche de Candida albicans selon le protocole

présenté en annexe 9.

5.3.1. A quoi correspondent les valeurs 2 mg.L

-1

et 32 mg.L

-1

pour la 5-Fluorocytosine ?

5.3.2. Interpréter les résultats obtenus (annexe 9).

6. Les parasitoses (à rédiger sur une copie différente) – 9 points

6.1. Le paludisme est une parasitose due à des sporozoaires (= hématozoaires) du genre

Plasmodium et transmise par des moustiques du genre Anopheles. Le diagnostic repose

sur la découverte dans le sang des différentes formes de Plasmodium.

6.1.1. Donner les caractères d’identification de Plasmodium falciparum à partir d’un frottis

sanguin coloré au MGG.

6.1.2. Citer un test de diagnostic indirect du paludisme.

6.2. L'onchocercose est une filariose cutanéo-dermique, strictement humaine due à un ver

nématode vivipare : Onchocerca volvulus. Les vers adultes émettent des microfilaires qui

peuvent se retrouver dans le sang.

6.2.1. Quelle est la localisation des vers adultes chez l'homme ?

6.2.2. Quelle est la principale complication ?

6.2.3. Comment reconnaît-on une microfilaire dans le sang ? (un schéma pourra

accompagner la réponse)

6.3. D'autres nématodes peuvent induire des pathologies chez l'homme. Parmi ceux-ci on peut

citer l'Ascaris, le Trichocéphale et l'Oxyure.

Pour ces trois nématodes indiquer :

- le nom du genre et de l'espèce ;

- sous quelle(s) forme(s) les œufs sont retrouvés dans les selles.

BTS BLANC 2011 MICROBIOLOGIE ESTBA / TS2ABM apprentissage

PAGE 5 SUR 8

Annexe 1

Système Signal

®

Oxoïd

TM

Annexe 2

Annexe 3

L’identification directe des souches de SARM est basée sur la coloration verte des colonies

productrices d’α-glucosidase, et la présence d’un antibiotique, la céfoxitine.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%