OÙ EN EST LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ALLEMAND ?

OÙ EN EST LE MODÈLE

ÉCONOMIQUE ALLEMAND ?

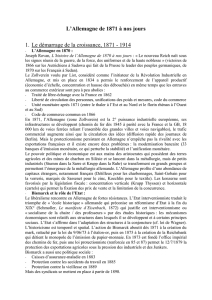

n cette année 1996, l'économie allemande envoie des signaux contra-

dictoires : forte d'avoir réussi, en cinq ans, à « digérer » la réunification

en maintenant son système, elle affiche cependant deux mauvaises

performances : le non-respect en 1995 et 1996 des critères budgétaires de

convergence définis par le traité de Maastricht et le franchissement, au début

de 1996, du seuil des quatre millions de chômeurs officiels (4.270.000 en

février, soit plus de 400.000 chômeurs supplémentaires en un an) et des 11%

de chômeurs au sein de la population active (9,6 % à l'Ouest et 17,5 % à l'Est

en février). D'autres signes d'une détérioration de la situation économique de

l'Allemagne depuis quelques mois s'accumulent : l'investissement des entre-

prises stagne, les perspectives de croissance demeurent médiocres, le mar-

ché obligataire voit ses taux à long terme remonter, affichant ainsi une méfian-

ce persistante à l'égard des performances économiques allemandes.

Depuis 1993, date de la pire récession allemande depuis la dernière guerre

(croissance négative de -1,2 %, dont -1,8 % à l'Ouest), l'on voit s'amplifier en

Allemagne un débat sur la compétitivité structurelle de son économie, la

fameuse Standortdebatte. La question est maintenant posée de savoir si le

« modèle » allemand est menacé dans ses fondements mêmes.

Les composantes du « modèle » allemand

Le terme de « modèle » sera compris ici, non pas dans le sens d'un exemple,

dans la mesure où il n'est guère transposable à d'autres pays, mais dans son

acceptation neutre de système. Plus que d'un système économique, mieux

vaudrait parler de système économique et social, tant les paramètres sociaux

et culturels sont indissociables du fonctionnement de l'économie.

Ce système repose pour l'essentiel sur trois éléments : monétaire, social et

industriel.

En premier lieu, une culture de stabilité monétaire, née de la hantise de

l'hyperinflation de 1923, qui a permis depuis près de cinquante ans le main-

tien de l'inflation à un bas niveau. Grâce aux efforts ininterrompus de la Bun-

desbank, le pouvoir d'achat du Deutsche Mark a pu être préservé et même

considérablement amélioré, par des réévaluations successives. Au lieu d'un

long discours, rappelons que la parité franc-mark est passée de 1 pour 1 en

1959 à 3,42 francs pour 1 DM aujourd'hui.

15

CHRISTINE DE MAZIÈRES

E

DOCUMENTS

MODÈLE

ALLEMAND

En second lieu, la gestion concertée du marché du travail ou cogestion a

fait la preuve jusqu'ici de sa remarquable efficacité (rareté des conflits sociaux).

La cogestion repose sur trois fondements : existence d'un syndicalisme uni-

taire (le DGB, quoique en diminution sensible, a toujours dix millions d'adhé-

rents) et puissant, parité légale de représentation des salariés et dirigeants au

sein des conseils de surveillance des entreprises de plus de 2.000 salariés,

enfin l'« autonomie tarifaire », c'est-à-dire l'indépendance légale des parte-

naires sociaux par rapport aux pouvoirs publics dans les négociations sala-

riales et sur les conditions de travail.

Troisième élément, une spécialisation industrielle sur des secteurs à haute

valeur ajoutée et des produits de grande qualité, qui permet de dégager

d'importants excédents commerciaux, tout en maintenant une monnaie

surévaluée et des salaires très élevés, corollaires de hautes qualifications.

Cet avantage compétitif fondé sur la qualité et non sur les prix est l'originalité

allemande. L'économie allemande est à la fois très industrielle et extravertie :

la culture industrielle est l'un des fondements de l'identité allemande (le pre-

mier salon industriel du monde, l'Industriemesse de Hanovre, n'attire pas que

des professionnels, mais aussi des familles entières), et la tradition exporta-

trice allemande est ancienne (cf. la Hanse).

Or, depuis le milieu des années quatre-vingt et surtout le début des années

quatre-vingt-dix, c'est cette dernière composante du système qui subit un lent

dérèglement.

Double mise à l'épreuve du modèle économique allemand

Deux évolutions affectent depuis quelques années la compétitivité allemande :

– Une évolution lente, ce qu'il est convenu d'appeler la globalisation de l'éco-

nomie mondiale. L'internationalisation des marchés du travail et des capitaux

entraîne une « dérégulation » de ceux-ci, c'est-à-dire une remise en cause de

leur organisation au niveau national. En ce qui concerne les marchés finan-

ciers, l'on assiste ainsi à une remise en cause progressive des Hausbanken,

les banques-maisons qui illustrent l'imbrication étroite entre l'industrie et les

banques allemandes. Désormais, des entreprises allemandes veulent faire

jouer la concurrence avec des banques étrangères et certains établissements

financiers, comme les caisses d'épargne, adoptent des mentalités plus inter-

nationales concernant le placement de leurs fonds. Pour ce qui est du marché

du travail, les délocalisations croissantes d'emplois vers des pays jugés plus

compétitifs sont source d'inquiétudes croissantes (cf. infra).

– Un événement spécifiquement allemand, la réunification. La politique éco-

nomique du gouvernement de Bonn dans cette affaire majeure s'est au départ

fondée sur une illusion, celle de ne pas devoir planifier le passage de l'économie

planifiée (ou plus précisément d'une économie bureaucratique autoritaire) à

l'économie de marché : le marché par ses seules vertus devait apporter un nou-

veau miracle économique. Une illustration de cette idée se retrouvait dans la

16

DOCUMENTS

croyance selon laquelle la privatisation des entreprises est-allemandes auto-

financerait leur assainissement et leur mise aux normes occidentales, en

d'autres termes que la Treuhandanstalt équilibrerait ses comptes. L'on sait qu'il

n'en fut rien. L'Office fiduciaire, au terme de sa mission fin 1994, a laissé un

passif de 270 milliards de DM, représentant un service de la dette de 20 mil-

liards de DM par an pendant quarante ans pour le budget fédéral. L'erreur

conceptuelle initiale de croire en l'existence d'une « main invisible » consub-

stantiellement inhérente à l'économie de marché a conduit in fine à un finan-

cement de l'unification par l'emprunt, qui d'une part entraîne une tension sur

les taux d'intérêt et un effet d'éviction des investissements privés et reporte

d'autre part la charge financière sur les générations futures. Néanmoins, cette

«gestion de crise sans stratégie d'ensemble » du début (ainsi que l'ont écrit

J. Priewe et R. Hickel dans « Der Preis der Einheit » (Le prix de l'unité , Fischer,

1991) n'a pas empêché un succès d'ensemble de la politique économique de

l'unification : seules 20 % des firmes prises en charge initialement par la Treu-

hand ont totalement disparu, 80 % ont pu être assainies en tout ou partie. Sim-

plement, le modèle de l'économie sociale de marché a fonctionné, dans les nou-

veaux Länder, beaucoup plus dans sa composante sociale qu'à travers la

logique du marché. La politique économique de l'unification s'est en effet carac-

térisée par un extraordinaire volontarisme étatique : volontarisme des transferts

financiers d'Ouest en Est et volontarisme d'une véritable politique industrielle

qui n'ose dire son nom (ce terme étant tabou outre-Rhin). En 1994, les transferts

publics vers l'Est se sont élevés à 200 milliards de DM, soit 6 % du PIB ouest-

allemand et… 60 % du PIB est-allemand ! Quant à la politique industrielle, son

existence ne peut plus être niée lorsqu'il en coûte 25 milliards de DM au total

aux finances publiques du pays pour assainir le secteur de la chimie est-alle-

mande, par exemple.

Au total, la transformation de l'économie est-allemande a dû être beaucoup

plus profonde et brutale qu'il n'avait été prévu à l'origine. Il faudra que les his-

toriens se penchent sur les raisons pour lesquelles l'Occident avait donné foi

à la propagande du « pays du socialisme réel », qui se donnait comme dixième

nation industrielle du monde. En réalité, cette économie était déjà en faillite

plus ou moins bien dissimulée au moment de l'unification : une économie qui

ne pratique plus d'investissements et consomme l'ensemble de sa production

intérieure signe son arrêt de mort. L'effondrement fut en conséquence brutal

(- 45 % du PIB en 1989-90) et relativement long : la Talfahrt (descente rapide )

ne s'arrêta qu'au début de 1994. Depuis, l'économie est-allemande connaît

une croissance « à l'asiatique », de l'ordre de 9 % par an. Mais ce taux n'a

pas jusqu'à présent suffi à retrouver le niveau de production antérieur, et ne

signifie surtout pas un rattrapage rapide des anciens Länder, lorsque le PIB

est-allemand ne représente encore que 10 % du PIB ouest-allemand. C'est

une évidence mathématique : 10 % de 10 constitue moins que 2 % de 100.

Quoi qu'il en soit, le PIB par habitant de l'ex-RDA est passé de 31 % du niveau

de l'Ouest en 1991 à 52 % en 1995. Il dépasse désormais les niveaux du Por-

tugal et de la Grèce, pays membres de l'Union Européenne. Grâce aux trans-

ferts venant de Bonn, le revenu disponible par habitant atteignait même à cette

17

DOCUMENTS

date 68 % de celui de l'Ouest. Les deux points noirs de l'économie est-alle-

mande demeurent, d'une part les coûts salariaux unitaires qui sont encore

supérieurs à un tiers de ceux de l'Ouest en raison du rattrapage des salaires

plus rapide que l'ajustement des productivités entre l'Est et l'Ouest, et d'autre

part la quasi-disparition des marchés d'Europe de l'Est. C'est l'industrie qui a

le plus souffert : l'ex-RDA est passée d'une surindustrialisation à une sous-

industrialisation. Au sein de l'Allemagne réunifiée, les nouveaux Länder

représentent 20 % de la population, mais seulement 10 % du PIB, 5 % de

l'industrie et 1,8 % des exportations. Au total, le modèle de l'économie

sociale de marché a fait ses preuves face à la réunification, mais au prix d'un

coût reporté vers l'avenir considérable. En tout cas, il n'y a plus une, mais deux

économies allemandes distinctes.

Les remises en cause du « modèle » allemand

Sous l'effet conjugué de ces deux facteurs, globalisation et réunification, l'Al-

lemagne assiste, inquiète, à la résorption de son avantage compétitif : des

concurrents sérieux sont apparus sur les marchés des produits de qualité

(pays asiatiques, voire certains pays occidentaux comme l'Italie), marchés

eux-mêmes saturés pouvant plus difficilement absorber la production d'une

Allemagne élargie à plus de 80 millions d'habitants.

Cette érosion de la compétitivité rend plus difficile à supporter les hauts coûts

salariaux et la surévaluation du taux de change du mark, et ce d'autant plus

que ce déplacement de l'équilibre économique s'accompagne de deux autres

tendances préoccupantes : la hausse des prélèvements obligatoires et l'aug-

mentation des délocalisations de productions et d'emplois vers des pays tiers.

- Le coût horaire de la main-d'œuvre allemande est le plus élevé du monde :

en 1994, il atteignait 44 DM en Allemagne de l'Ouest, contre 36 DM au Japon,

29 en France et 28 aux États-Unis. Alors que ce coût horaire augmentait de

21 % en France entre 1988 et 1994, il a crû de 35 % sur la même période en

Allemagne de l'Ouest. Un ouvrier coûtant 100 en Bade-Würtemberg ne coûte

que 80 en Bavière, 75 au Japon, 60 en France et aux États-Unis. (1) Et Lothar

Späth et Herbert Henzler de dénoncer dans la foulée le mythe de l'Allemand

grand travailleur (der fleissige Deutsche) : en fait, il ne travaillait que 1.519

heures par an en 1992, contre 1.857 aux Etats-Unis et 2.007 au Japon (2).

- Le taux de change du mark, qui continue à s'apprécier continuellement, appa-

raît comme surévalué dès lors que la compétitivité structurelle (qualité des pro-

duits) joue un rôle moins grand dans les échanges que la compétitivité-prix. Les

coûts salariaux unitaires relatifs (pondérés par l'évolution des taux de change)

sont ainsi passés, sur la base 100 en 1991, à 122 en 1995 pour l'Allemagne,

se sont maintenus au même niveau en France, ont diminué à 90 pour les États-

18

DOCUMENTS

(1) Selon Rémi Lallement, « L'unification sans miracle », CIRAC, 1995.

(2) Henzler et Späth, Sind die Deutschen noch zu retten ? Von der Krise in den Aufbruch (Peut-on encore sauver

les Allemands ? De la crise vers le redémarrage), Bertelsmann, 1993.

Unis et le Royaume-Uni, et même à 67 en Italie (source OCDE). L'on notera

qu'au sein de l'Union Européenne, ces deux derniers pays, qui ont quitté le sys-

tème monétaire européen, ont vu leur monnaie se déprécier et leur compétiti-

vité-prix s'améliorer en conséquence. C'est pourquoi l'Allemagne a tout intérêt

à une monnaie unique et une zone de stabilité monétaire la plus large possible

dans une Europe qui continue à absorber 60 % de ses exportations.

- Autre faiblesse, le poids croissant des prélèvements obligatoires (ce que les

Allemands appellent la Staatsquote - la quote-part de l'État -), qui sont passés

de 37 % du PIB en 1970 à 44,5 % en 1995 (mais la France atteint hélas le

même niveau, sans avoir subi le coût d'une réunification et sans en retirer les

avantages politiques et moraux).

- Enfin, les entreprises allemandes recourent de plus en plus aux délocalisa-

tions, afin d'améliorer leur compétitivité-prix. En 1995, ce sont 50 milliards de

DM qui ont été investis à l'étranger. La même année, la fabrication d'automo-

biles allemandes était assurée pour 35 % par des usines à l'étranger, chiffre

en hausse. Il s'agit à 90 % d'investissements dans des pays occidentaux :

ainsi, Mercedes a choisi la France pour produire sa future Swatchmobile. En

1995 toujours, Siemens a supprimé 7.000 emplois en Allemagne et en a créé

4.000 à l'étranger. En 1994, 60 % des investissements de la chimie allemande

ont été réalisés à l'étranger. Cette vague des délocalisations suscite depuis

1993 en Allemagne un vaste débat sur la compétitivité du site productif alle-

mand. Certains, comme Lothar Späth et Herbert Henzler (3), estiment qu'il n'y

a pas d'alternative à ce mouvement, et que l'Allemagne doit au contraire accé-

lérer son entrée dans l'âge post-industriel : 35 % de sa population active est

encore employée dans l'industrie (pourcentage supérieur à celui des autres

19

DOCUMENTS

(3) Voir note 2, p 18.

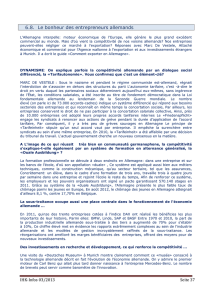

Coût salarial record

D'après une étude de la Monthly Labour Review américaine, l'Allemagne arrive de

loin en tête dans le monde pour le coût d'une heure de travail ouvrier dans l'indus-

trie. Il s'élève à 27,4 $ contre 17,1 $ aux États-Unis. Seules la Suisse et la Belgique

se rapprochent des chiffres allemands. La France et l'Italie se trouvent environ au

niveau américain, tandis que les salaires japonais sont d'environ 20 % plus élevés

que les salaires américains. L'écart entre l'Allemagne et l'Espagne atteint plus de

50 % et avec la Grande-Bretagne un peu moins de 50 %. Parmi les 29 pays indus-

triels enregistrés par l'étude américaine, 24 ont un coût salarial inférieur de 45 %

à celui de l'Allemagne. La charge salariale globale allemande est, par ailleurs, de

29 % supérieure à la moyenne des pays membres de l'Union Européenne. Toutes

les comparaisons concernent exclusivement les anciens Länder. La conséquence de

ce décalage salarial sont des délocalisations de plus en plus fréquentes des usines

allemandes. Les investissements directs allemands à l'étranger ont ainsi doublé entre

1994 et 1995 pour s'élever à environ 50 milliards de marks. Alfred Frisch

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%