LES FONDAMENTAUX

LES

FONDAMENTAUX

11

Qu'est-ce que l'axe

« cerveau-intestin » ?

Le concept d'axe « cerveau-intestin » est né progressivement de la

connaissance des voies nerveuses qui contrôlent les fonctions

digestives et de la description de la très riche innervation de la

paroi digestive. L'ensemble de ces voies nerveuses constitue un

réseau intégré en deux contingents principaux : les voies ner-

veuses provenant du tractus digestif et celles, issues du SNC, qui

contrôlent les fonctions sécrétoires et motrices. L'axe cerveau-

intestin est organisé en deux niveaux périphériques : le système

nerveux entérique ou plexus myentérique qui est aussi appelé

« innervation intrinsèque », localisé dans la paroi digestive, et les

« nerfs extrinsèques » qui relient le plexus myentérique à la moelle

épinière et au SNC. Ces voies périphériques comprennent des

ganglions sympathiques et des voies parasympathiques, notam-

ment les nerfs vagues et les voies parasympathiques lombo-

sacrées (Fig. 1). Au niveau de la paroi du tractus digestif, le plexus

myentérique est organisé comme un réseau qui constitue le « cer-

veau intestinal » ; il contient autant de neurones que la moelle

épinière, dont la plupart sont des neurones afférents, donc sensi-

tifs. Dans ce réseau, des interneurones établissent des connexions

entre neurones afférents et efférents, ainsi qu'entre neurones de

différents étages. Le plexus myentérique est donc le premier

niveau d'intégration des sensations digestives, reconnaissant la

taille, la vitesse et la direction des mouvements des particules

alimentaires.

En fonction des segments digestifs, ces fibres nerveuses

sympathiques et parasympathiques se croisent et combinent leurs

effets, permettant une régulation fine des fonctions digestives et

LES DOULEURS ABDOMINALES EN QUESTIONS

13

leur adaptation aux différentes situations physiologiques ou

pathologiques. Contrairement à la conception classique d'un sys-

tème stimulateur et d'un système inhibiteur, les études les plus

récentes ont montré que le contrôle de l'axe cerveau-intestin inté-

grait différents niveaux de contrôle, qui organisent les fonctions

digestives depuis les réflexes locaux les plus élémentaires jusqu'à

l'intégration de processus complexes comme la faim, la défécation

et surtout la perception douloureuse au niveau des hémisphères

cérébraux, donc de la conscience. Les afférences digestives se dis-

tribuent en deux contingents principaux : les afférences vagales qui

proviennent de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum, de l'in-

testin grêle et du côlon ascendant ; et au niveau de l'intestin, les

LES DOULEURS ABDOMINALES EN QUESTIONS

14

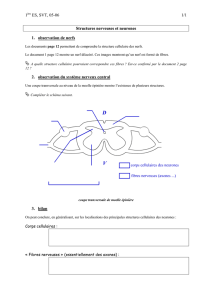

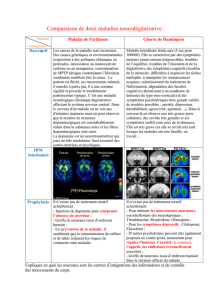

Fig. 1 – Anatomie de l'axe cerveau-intestin

Distribution anatomique des afférences d'origine digestive, en fonction des

territoires innervés et du cheminement des neurones au sein des voies

parasympathiques et sympathiques.

afférences digestives sympathiques qui sont situées dans les nerfs

splanchniques (tractus digestif supérieur) et dans les nerfs hypo-

gastriques (tractus bas), projetant respectivement sur les ganglions

mésentérique et hypogastrique et sur les ganglions prévertébraux.

De là, ils projettent dans la moelle épinière où des neurones affé-

rents secondaires atteignent le noyau du tractus solitaire (Fig. 1).

Enfin, les sensations proprioceptives provenant de la sphère ano-

rectale sont véhiculées par les nerfs parasympathiques des plexus

honteux vers les ganglions prévertébraux, la moelle épinière et le

thalamus. Ces voies afférentes participent au contrôle de la défé-

cation et de la continence et reconnaissent la nature du contenu

du rectum.

Les voies nerveuses efférentes qui contrôlent les fonctions

digestives empruntent les mêmes structures anatomiques que les

voies afférentes. Au niveau de l'intestin, elles se distribuent aux

cellules effectrices, les couches musculaires, les vaisseaux et les

glandes, à partir des plexus d'Auerbach et de Meissner (plexus

myentérique). Comme les voies afférentes, elles se divisent en

deux contingents, les fibres sympathiques, originaires de la moelle

thoraco-lombaire et les fibres parasympathiques, procédant par les

nerfs vagues jusqu'au tractus digestif haut (œsophage, estomac,

duodénum, intestin grêle) et par les nerfs honteux et les plexus pel-

viens, vers la partie distale du côlon, le rectum et l'anus.

Chaque niveau de contrôle de l'axe cerveau-intestin régule

certaines fonctions digestives de manière autonome et, par

ailleurs, étant en relation avec les étages sus- et sous-jacents, par-

ticipe à l'intégration de ces fonctions. Ainsi, le réflexe péristal-

tique est-il largement organisé de manière autonome par le plexus

myentérique à travers des réflexes d'axones ne mettant en jeu

que quelques neurones intra-muraux (Fig. 2). Lorsqu'un segment

intestinal est isolé, un réflexe péristaltique est engendré par l'ac-

tivité du plexus myentérique. En revanche, lorsque ce même seg-

LES DOULEURS ABDOMINALES EN QUESTIONS

15

ment intestinal est anastomosé en sens inverse à l'endroit où il

avait été prélevé, un réflexe péristaltique coordonné y réapparaît

après une courte période d'adaptation. Le plexus myentérique

agit donc de manière autonome, mais lorsque l'organe ou le seg-

ment est inclus dans la continuité du tractus digestif, il subit l'in-

fluence des segments adjacents et se place donc sous le contrôle

de niveaux de régulations extrinsèques, parce que situés en dehors

de la paroi digestive : les ganglions vagaux ou les ganglions sym-

pathiques mésentériques, par exemple.

En situation physiologique, la plupart des informations

issues du tractus digestif ne sont pas intégrées par les centres cor-

ticaux et les réponses adaptatives sont engendrées par des réflexes,

inconscients, tels les réflexes vago-vagaux. L'axe cerveau-intestin

coordonne également les fonctions digestives entre différents seg-

LES DOULEURS ABDOMINALES EN QUESTIONS

16

Fig. 2 – Organisation du réflexe péristaltique

Schéma des neurones du plexus myentérique intervenant dans le contrôle du

réflexe péristaltique, mettant en jeu un neurone sensitif, relié par des interneurones

à un neurone stimulateur en amont du bol alimentaire et un neurone inhibiteur en

aval. Il faut noter la présence de plusieurs neurotransmetteurs dans les terminaisons

de ces neurones, tant stimulateurs qu'inhibiteurs.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%

![Découverte d un nouveau centre cérébr[...]](http://s1.studylibfr.com/store/data/001261824_1-044b689d1e2faad91148811640c2eb34-300x300.png)