Martin_Emilie_2014_memoire - Papyrus : Université de Montréal

Université de Montréal

Anthropologie de la parenté :

La méconnaissance de la perspective évolutionniste et ses conséquences sur la théorisation.

Par

Émilie Martin

Département d’anthropologie

Faculté des arts et des sciences

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures

en vue de l’obtention du grade de

Maître ès sciences (M.Sc.)

en anthropologie

Novembre 2014

© Émilie Martin, 2014

ii

Université de Montréal

Faculté des études supérieures

Ce mémoire intitulé :

Anthropologie de la parenté :

La méconnaissance de la perspective évolutionniste et ses conséquences sur la théorisation.

présenté par

Émilie Martin

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Guy Lanoue : président-rapporteur

Bernard Chapais : directeur de recherche

Karine Bates : membre du jury

iii

RÉSUMÉ

Pendant plus de cent ans, les anthropologues ont étudié les phénomènes de parenté tels que le

mariage et la famille dans une grande diversité de sociétés humaines. En dépit de ces efforts, il

y a clairement un manque de consensus concernant les notions de bases impliquées et

plusieurs anthropologues sont insatisfaits de l’état actuel des connaissances théoriques offertes

par leur discipline. Nous nous sommes donc demandé si la perspective culturaliste, qui ne tient

pas compte des fondements biologiques du comportement humain et qui a dominé les études

de parenté depuis leurs débuts, serait responsable de cet état de fait. Pour tester cette

hypothèse, nous avons comparé deux corpus de connaissances portant sur les notions de base

de la parenté humaine. Le premier s’appuie sur le contenu de sept manuels d’anthropologie

ainsi que sur l’œuvre marquante de David M. Schneider « A Critique of the Study of Kinship »

(1984). Le deuxième s’appuie sur des connaissances acquises dans une perspective

évolutionniste portant sur les mêmes phénomènes. Les résultats de cette analyse comparative

indiquent que les anthropologues méconnaissent l’influence de la biologie sur la parenté et que

l’intégration des connaissances existantes à ce sujet dans les théories anthropologiques

permettrait de résoudre les principaux problèmes identifiés.

Mots-clés:

Culturalisme, Exogamie, Famille, Inceste, Mariage, Nature humaine, Parenté,

Schneider, David M.

iv

ABSTRACT

For more than 100 years, anthropologists have studied kinship phenomena such as marriage

and family, in a vast array of human societies. In spite of those efforts, there is a clear lack of

consensus on some of the most basic notions involved and many anthropologists are deeply

dissatisfied with the current state of theory in this research area. The question I address here is

whether the culturalist perspective, which ignores the biological foundation of human behavior

and has dominated kinship studies ever since their beginning, may be responsible for this state

of affairs. In order to test this hypothesis I compare two bodies of knowledge on basic aspects

of human kinship. The first is based on the content of seven anthropology textbooks and on

David M. Schneider’s influential monography, A Critique of the Study of Kinship (1984). The

second includes knowledge from evolutionarily oriented disciplines on the same human

kinship phenomena. The results of this comparative analysis indicate that anthropologists

misunderstand the influence of biology on kinship and that the integration of the

corresponding information in anthropological theories offers many solutions to the problems

identified.

Key Words:

Culturalism, Exogamy, Family, Human Nature, Incest, Kinship, Marriage,

Schneider, David M.

v

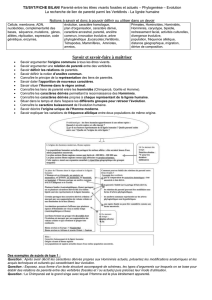

TABLE DES MATIERES

RÉSUMÉ ................................................................................................................................................ III

ABSTRACT ........................................................................................................................................... IV

TABLE DES MATIERES ....................................................................................................................... V

LISTE DES TABLEAUX .................................................................................................................... VII

REMERCIEMENTS ............................................................................................................................ VIII

1. INTRODUCTION ................................................................................................................................ 1

1.1 OBJECTIFS ....................................................................................................................................... 4

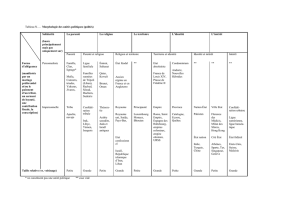

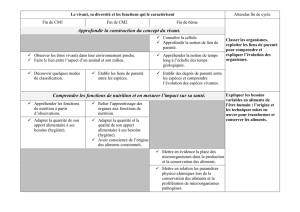

2. MÉTHODES ......................................................................................................................................... 6

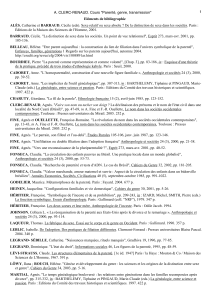

2.1 MÉTHODE D’ANALYSE DES MANUELS D’ANTHROPOLOGIE ............................................................. 6

2.2 MÉTHODE D’ANALYSE D’UNE ŒUVRE SPÉCIALISÉE EN ANTHROPOLOGIE DE LA PARENTÉ. ......... 11

I : LA PARENTÉ SELON LES PERSPECTIVES CULTURALISTE ET ÉVOLUTIONNISTE

3. LE DÉBAT SUR LA NATURE DES RELATIONS ENTRE PARENTÉ ET BIOLOGIE ............... 13

3.1 LA PERSPECTIVE CULTURALISTE ................................................................................................... 13

3.1.1 Les limites de la perspective culturaliste ............................................................................... 18

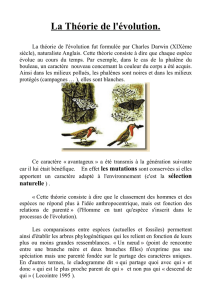

3.2 LA PERSPECTIVE ÉVOLUTIONNISTE ............................................................................................... 20

3.2.1 La causalité fonctionnelle ...................................................................................................... 21

3.2.2 La causalité phylogénétique ................................................................................................... 25

3.2.3 Les causalités proximale et ontogénétique............................................................................. 30

II LA PARENTÉ DANS LES MANUELS D'ANTHROPOLOGIE

4. L’ÉVITEMENT DE L’INCESTE ...................................................................................................... 33

4.1 ANALYSE CRITIQUE ....................................................................................................................... 40

5. LE MARIAGE ET L’EXOGAMIE .................................................................................................... 48

5.1 ANALYSE CRITIQUE ....................................................................................................................... 56

6. PARENTÉ ET SOCIÉTÉ ................................................................................................................... 65

6.1 ANALYSE CRITIQUE ....................................................................................................................... 65

7. LE RAPPORT NATURE / CULTURE .............................................................................................. 73

7.1 ANALYSE CRITIQUE ....................................................................................................................... 74

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

1

/

125

100%