sujet_francais_2016_ISRP

L’avenir est ouvert et nul ne sait si l’État social parviendra, et moyennant quelles

métamorphoses, à surmonter ses handicaps.

La révolution numérique va ainsi de pair avec celle qui s’observe en matière juridique,

où l’idéal d’une gouvernance par les nombres tend à supplanter celui du gouvernement

par les lois. On n’attend donc plus des gouvernements qu’ils

agissent

dans le respect

des lois européennes, mais qu’ils

réagissent

en temps réel à des signaux chiffrés. À

toutes les échelles de l’organisation du travail — celles de l’individu, de l’entreprise et

de la nation — se pose ainsi la question de la domestication par les hommes des

nouvelles techniques immatérielles, qui peuvent aussi bien contribuer à libérer qu’à

écraser leurs capacités de création. Les salariés, les entreprises et les États, sont aux

prises avec un même processus de réification qui, étant humainement intenable,

suscitera nécessairement des réponses juridiques nouvelles.

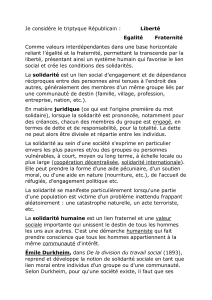

La deuxième question non résolue concerne l’essor des solidarités civiles. Cet essor est

favorisé par la carence ou l’essoufflement de l’État social. L’Histoire montre que les

époques de crise économique et politique font ressurgir des pactes d’amitié inspirés du

modèle familial, telles ces

frérèches

observées dans le Languedoc du XVe siècle par

Emmanuel Le Roy Ladurie, qui explique leur essor par l’incapacité des institutions

publiques de fournir à l’individu la protection matérielle et morale qu’il est en droit d’en

attendre. La perte de foi dans l’autorité tutélaire de l’État et sa capacité protectrice est

un terreau favorable à l’éclosion des formes les plus diverses de solidarité, au premier

rang desquelles les solidarités familiales ou territoriales, dont l’analyse économique

nous montre le rôle crucial qu’elles continuent de jouer. Cette éclosion est encouragée

par l’État lui-même lorsqu’il sous-traite ses fonctions sociales à des organisations

religieuses ou caritatives, suivant un modèle aujourd’hui théorisé et pratiqué aux États-

Unis. Elle se manifeste aussi dans tous les pays où les solidarités religieuses sont

mobilisées pour faire face aux insuffisances ou à l’incurie sociale de l’État. Mais les

affinités communautaires ne sont pas les seuls facteurs de solidarité civile. Celle-ci peut

également procéder d’une libre association face aux risques ou au soutien de projets

individuels ou collectifs. C’est le cas notamment de la tradition mutualiste, si importante

dans la genèse du modèle social français. Son existence même est menacée par le droit

européen, qui étend la notion d’activité économique aux institutions à but non lucratif

et peine à reconnaître qu’il puisse exister entre l’État et le marché des formes

d’association susceptibles d’échapper au droit de la concurrence. L’impact de cet essor

des solidarités civiles sur l’État social est une question non résolue. Cet essor peut

soulager la solidarité nationale et contribuer à restaurer sa force et sa légitimité. Mais il

peut aussi saper ses bases et précipiter un mouvement général de repliement

communautaire.

Je terminerai avec la troisième question, qui concerne les transformations de l’idée de

justice sociale. Au lendemain de chacune des deux guerres mondiales, l’idée qui a

prévalu était celle d’une juste redistribution des richesses. Depuis les années 1970, cet

objectif a été soumis à la critique féroce des défenseurs d’un ordre spontané du marché.

Ainsi, selon Friedrich Hayek, la justice sociale est un « mirage », car « les seuls liens qui

maintiennent l’ensemble d’une Grande Société sont purement économiques […], ce sont

les réseaux d’argent qui soudent la Grande Société ». La justice redistributive a aussi été

soumise à la critique de ceux qui lui ont fait grief d’ignorer les discriminations fondées

sur l’identité des personnes. Cette identité se construit dans un jeu de miroirs avec

autrui et suppose d’être reconnue pour exister pleinement. Comme l’a montré Paul

Ricœur, il ne suffit donc pas de pourvoir aux besoins matériels de l’être humain pour

respecter sa dignité, il faut aussi satisfaire ce besoin de reconnaissance. Mais qu’est-ce

qu’implique cette juste reconnaissance ? Pour certains, comme Charles Taylor ou Axel

Honneth, elle implique un droit à la différence pour les « minorités » culturelles dans

une société donnée. Pour d’autres, comme Nancy Fraser, elle implique au contraire une

déstabilisation de toutes les identités instituées, déstabilisation censée rendre l’individu

libre de se définir à tout moment lui-même. Héritière de la critique postmoderne de

l’identité, cette dernière interprétation entend purger l’état civil de toute trace

d’hétéronomie afin de faire advenir « un champ de différences multiples, dépolarisées,

fluides et mouvantes ». Cette déstabilisation de l’état civil des personnes se conjugue

avec celle de leur état professionnel, telle que promue depuis trente ans en droit du

travail. Prenant la raison humaine pour un acquis, et non pour une construction toujours

fragile, cette entreprise de désinstitution a aujourd’hui d’autant plus facilement l’oreille

du législateur qu’il peine à assurer une juste distribution des richesses. Elle ne peut

pourtant conduire qu’à la violence, tant il vrai, comme l’observait Castoriadis, que

« l’institution de la société, qui est indissociablement aussi l’institution de l’individu

social, est imposition à la psyché d’une organisation qui lui est essentiellement

hétérogène ».

L’enfermement de la justice sociale dans les registres de la redistribution des biens ou

de la reconnaissance des personnes est donc un piège dont il faudrait parvenir à sortir.

La scène juridique ne se laisse pas réduire à cette dichotomie des personnes et des

choses, mais fait aussi place à l’action, et donc au travail, qui inscrit les personnes dans

l’univers des choses. À condition de n’être pas rabattu sur celui des animaux ou des

machines, le travail n’est pas seulement le moyen de créer des richesses, il est aussi le

lieu où l’être humain, confronté aux réalités du monde, fait l’apprentissage de la raison.

La justice sociale implique de donner à chacun la possibilité de réaliser ce qu’il est dans

ce qu’il fait, de forger sa personne dans l’épreuve du travail. L’une des caractéristiques

de l’État social moderne est d’avoir exclu la division du travail du domaine de la justice,

et son avenir dépendra de sa capacité à l’y réintégrer.

L’État, selon le sens le plus primitif du mot

status

, est ce qui tient et fait tenir debout

une société humaine. C’est pourquoi on a fini par le croire immortel. En d’autres

civilisations, et dans quelques institutions dont la nôtre, ce sont les rites qui ne meurent

jamais et soutiennent la succession des générations.

1

/

2

100%