Émile Durkheim

Émile Durkheim

(1858-1917)

Lauriane

Biographie

sociologue et anthropologue français, fondateur de la sociologie moderne.

Né à Épinal en 1858, Durkheim appartenait à une brillante lignée de rabbins érudits. Élève de

l'École normale supérieure, il obtient l'agrégation de philosophie en 1882. Il devient

professeur et est notamment chargé des cours de pédagogie et de sciences sociales à Bordeaux

en 1887. C'est à Bordeaux qu'il commença la rédaction de ses ouvrages de sociologie. En

1902, il fut nommé à la Sorbonne, où il remplaça Ferdinand Buisson, mais dut attendre 1913

pour que son enseignement soit officiellement élargi à la sociologie.

Formé à l'école du Positivisme, il définit la spécificité du fait social, c'est-à-dire

l'indépendance du groupe par rapport aux hommes et, comme tel, non réductible à la somme

des caractéristiques et des comportements individuels et pouvant donc imposer une contrainte

à l'individu. Extériorité et contrainte caractérisent le fait social. Cette thèse fit de lui le

véritable fondateur de la sociologie. Son esprit positiviste le poussa à adopter une conception

presque médicale du fait social en distinguant le normal et le pathologique. Durkheim juge

qu'il y a des sociétés malsaines et il définit aussi à ce titre l'anomie qui est une forme de

pathologie de la division du travail. C'est-à-dire celle où il n'existe pas de réglementation ou

seulement une réglementation insuffisante dans les règles légales. L'apport de Durkheim à la

sociologie est fondamental puisque sa méthode, ses principes et ses études exemplaires,

comme celle sur le suicide, constituent jusqu'à nos jours les bases de la sociologie moderne.

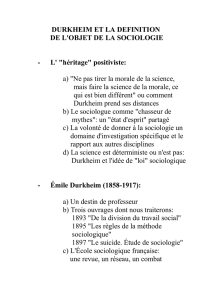

Théorie et Idées

"...considérer les faits sociaux comme des choses..."

L'étude du fait social en tant qu'objet n'a pas pour intention de le ramener à un sujet purement

matériel mais plutôt de lui donner une forme concrète afin d'éviter un glissement vers une

sociologie spontanée et subjective. Il faut avant tout définir le fait social objectivement pour

donner une légitimité à son étude, le distinguer de l'idée.

Le fait social est toutefois difficile à déterminer, c'est pourquoi Durkheim énonça certaines

constantes permettant sa mise en évidence et son étude.

Tout d'abord, les faits sociaux sont extérieurs à l'individu et doivent être expliqués « par les

modifications du milieu social interne et non pas à partir des états de la conscience

individuelle » afin de ne pas confondre les faits sociaux avec d'autres variables telles que la

psychologie du sujet, son contexte familial, culturel, etc.

Afin de rendre compte d'un fait social absolument pur, on utilise les statistiques qui

permettent de neutraliser les variations entre individus et finalement d'étudier une moyenne

qui pourtant ne sera pas apparente dans la société, cela à cause des variables précédemment

citées. Le fait social représente donc « un certain état de l'âme collective ».

Un autre critère permettant de définir le fait social est son caractère contraignant, il s'impose à

l'individu et non le contraire. Il correspond à un système de normes établies pour et par la

société et n'est que rarement modifiables autrement que par un bouleversement social ;

l'homme acquiert nombre d'entre elles dès le début de son éducation et tend à en intérioriser

une grande partie. L'éducation détient le rôle d'institution socialisatrice par excellence, elle

fait de l'enfant un être social. Puisque présent dès l'enfance, le caractère contraignant des faits

sociaux se fait moins évident et devient une habitude: c'est le principe de socialisation.

On peut toutefois mettre en évidence cette notion de contrainte grâce aux institutions, celles-ci

étant antérieures à chacun d'entre nous donc légitimes, et aux sanctions qu'elles infligent.

Elles peuvent être directes ou indirectes mais dans tous les cas, elles ne cessent de rappeler à

l'individu que ce sont les faits sociaux qui s'imposent à lui et non le contraire.

Un vol, par exemple, peut être puni par une peine de prison mais il existe également des

sanctions moins manifestes et le phénomène de la mode est l'un des cas les plus explicites : si

un individu décide de porter une botte autour du cou, les moqueries et les regards amusés de

son entourage constitueront une sanction à ce non-conformisme bien qu'il ne soit pas contraire

à la loi.

Les deux principales caractéristiques d'un fait social sont donc son caractère collectif et

contraignant : « Bien loin qu'ils soient un produit de notre volonté ils la déterminent du

dehors «.

Finalement, Durkheim définit le fait social comme suit:

• « Est fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur

l'individu une contrainte extérieure; ou bien encore, qui est générale dans l'étendue

d'une société donnée tout en ayant une existence propre, indépendante de ses

manifestations individuelles. »

Un point important de l'étude sociologique est l'objectivité du sociologue: Comment étudier

un objet qui dès le départ conditionne l'observateur ? L'observation doit être le plus

impersonnelle possible mais ne le sera jamais parfaitement. C'est pourquoi la méthode de

Durkheim s'appuye sur la comparaison plutôt que sur l'étude d'un fait social pris

indépendamment: le fait social sera étudié en fonction des autres faits sociaux et non en

fonction de la personne qui l'étudie.

Durkheim a été vivement critiqué dans sa tentative d'établir la sociologie comme une science.

Certains ont considéré sa définition du fait social comme une vision minimaliste du monde

réel. D'autres, comme Robert K. Merton, voient dans les hypothèses de Durkheim « une

orientation [qui] ne fournit qu'un cadre très large à l'enquête empirique ».

Une des affirmations de Durkheim a suscité l'incompréhension chez ses contemporains : dans

Les règles de la méthode sociologique, il déclare que le crime a une fonction dans la société et

qu'il est par conséquent normal.

Un fait social est normal pour un type social déterminé, considéré à une phase déterminée de

son développement, quand il se produit dans la moyenne des sociétés de cette espèce,

considérées à la phase correspondante de leur évolution.

Bien qu'il soit non-conforme aux normes sociales, il est présent dans toutes les sociétés, ce qui

fait de lui un phénomène normal. De plus, « le tort qu'il fait à la société est annulé par la

peine, si elle fonctionne régulièrement ». Il est donc possible de juger le bon fonctionnement

d'une société selon la répression exercé sur les crimes.

Durkheim fut également accusé de déterminisme après la publication de ses théories. En effet,

quelle liberté reste-t-il à l'homme dans une société aussi contraignante que celle qu'il décrit?

Quelle place accorder au libre arbitre?

Alors que Durkheim tentait d'expliquer les phénomènes sociaux à partir des collectivités, un

de ces contemporains, Max Weber, étudiait une toute autre approche de la sociologie,

parfaitement à l'opposé du holisme de Durkheim. Pour Weber, en effet, « l'action humaine

[est] orientée significativement par rapport à autrui » , et les phénomènes sociaux s'expriment

à travers l'individu. Alors même que la sociologie en tant que telle venait d'apparaître, deux

tendances extrêmes voyaient déjà le jour : le holisme de Durkheim et l'individualisme de

Weber, l'opposition entre les structures sociales et le jeu des acteurs dans les phénomènes

sociologiques.

Les citations sont extraites de Les règles de la méthode sociologique, PUF, 1963

Bibliographie

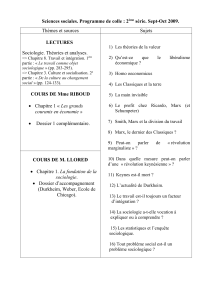

- De la division du travail social (sa thèse, 1893)

- Règles de la méthode sociologique (1894)

- Le Suicide, étude de sociologie (1897)

- Représentations individuelles et représentations collectives (1898)

- L'éducation morale (1903)

- Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912)

- Education et Sociologie (1922)

- Sociologie et Philosophie (1925)

- l'Évolution pédagogique en France (1938)

- la Science sociale et l'Action (posthume, 1970).

« La société est quelque chose de plus que la somme des individus ».

1

/

4

100%