Des cliniciens, pour quoi faire

16

DOSSIER: Le psychologue en milieu hospitalier

PSYCHOSCOPE 11/2012

La psychologie clinique à l’hôpital psychiatrique

Des cliniciens, pour

quoi faire ?

Les psychologues FSP Véronique Be-

retta, Jean Bigoni et Dominique Eperon

répondent à la question posée en rap-

pelant l’identité et l’utilité du travail du

psychologue clinicien. Dans cet élan,

ils s’interrogent sur l’écart existant entre

l’importance d’une connaissance spé-

cialisée de la psychopathologie en insti-

tution psychiatrique et le peu de succès

du titre de clinicien.

Le travail du psychologue en institution psychiatrique

relève de la psychologie clinique, à savoir les soins psy-

chologiques délivrés «au lit» du malade. La naissance

de cette sous-discipline de la psychologie est histori-

quement liée à la psychiatrie du 19e siècle, mais elle ne

prendra son essor qu’après la Deuxième Guerre Mon-

diale, avec des nouveaux besoins touchant aux do-

maines de l’observation clinique, de l’analyse psychopa-

thologique, de l’évaluation et de la psychothérapie. Le

psychologue clinicien est donc intimement rattaché à

une clinique de type hospitalier, son objet étant l’obser-

vation et l’exploration des phénomènes psychopatholo-

giques. A cet égard, en 1983, Didier Anzieu définissait

le psychologue clinicien comme celui qui remplit trois

grandes fonctions: de diagnostic, de formation et d’ex-

pert. On peut en ajouter une quatrième, celle de coun-

selling et suivi thérapeutique.

Pour comprendre la vie psychique consciente et incons-

ciente des patients, ainsi que les accompagner au

mieux dans leur souffrance subjective et dans leur

trajectoire de soin, le psychologue clinicien utilise la

méthode clinique, qui comprend l’observation, l’entre-

tien et/ou les techniques psychométriques. Travaillant

le plus souvent en institution, il est appelé à collabo-

rer avec d’autres professionnels de la santé, dans un

esprit pluridisciplinaire, et à acquérir une expérience

approfondie et large des troubles mentaux et de leur

traitement. De ce fait, une réflexion sur le travail du

psychologue en hôpital psychiatrique nous invitera

également à quelques réflexions sur la psychologie

clinique.

Evolution du statut professionnel

En Suisse romande, plus particulièrement dans le can-

ton de Vaud, les différentes fonctions occupées par les

psychologues au sein de l’Etat ont été redéfinies. Elles

étaient déjà hiérarchisées en fonction de l’expérience et

des responsabilités; elles ont été classifiées maintenant

en deux catégories, les postes de formation et les postes

de cadres. Les premiers sont soumis à un plan de for-

mation limitant la durée de l’engagement à l’obtention

d’un titre de spécialisation FSP, soit de cinq à neuf ans

en fonction du pourcentage du temps de travail. Les

psychologues cadres sont, quant à eux, détenteurs d’un

titre de spécialisation ou d’un doctorat dans le domaine

de la recherche. Ils occupent des postes à durée indé-

terminée avec des tâches cliniques et d’encadrement,

comme les supervisions de psychologues assistants,

et/ou de gestion d’équipe. Cette hiérarchisation en-

traîne le devoir d’être au bénéfice d’une formation post-

grade reconnue et validée par un titre de spécialisation

pour les cadres, une exigence de formation en lien avec

leur pratique clinique pour les psychologues en début

de carrière.

Le titre de spécialisation FSP en psychologie clinique

correspond au travail effectivement réalisé en institu-

tion, à l’hôpital psychiatrique comme au sein des

consultations ambulatoires. Il peut être obtenu après

cinq ans de travail à plein temps, ce qui garantit une so-

lide expérience clinique, et une formation postgrade de

1025 heures. Cette dernière porte sur l’investigation

diagnostique nosologique et structurale, la prise en

charge, la psychothérapie et des disciplines apparen-

tées telles que la neuropsychologie, la psychosoma-

tique, la science forensique et la psychopharmacologie,

sans oublier le cadre dans lequel s’exerce l’activité cli-

nique, c’est-à-dire les rouages institutionnels, le secret

de fonction, ou encore le fonctionnement des assu-

rances sociales. Ces heures comprennent également

une expérience psychothérapeutique personnelle, des

supervisions de cas cliniques, ainsi que de la formation

continue présentée sous diverses formes.

17

men psychologique, en utilisant leur connaissance spé-

cifique des tests psychologiques, plus particulièrement

des épreuves projectives. L’école de Lausanne, repré-

sentée par des psychologues tels que Rossel, Merceron,

Husain ou Revaz, a amené une importante contribu-

tion à l’analyse fine de la psychopathologie psychia-

trique. Grâce au test de Rorschach et aux images du

TAT, ils ont formalisé une approche spécifique de la

psychopathologie, complémentaire de l’approche médi-

cale, syndromique.

L’examen psychologique, plus spécifiquement celui du

fonctionnement de la personnalité, permet de faire la

part des choses entre les symptômes et la personnalité

sous-jacente, c’est-à-dire ce qui est stable et immuable

dans le fonctionnement psychique profond d’un sujet.

Il décrit et explicite les logiques internes de la psyché,

se référant – toujours dans le cas de l’école lausan-

noise – à un cadre théorique qui est celui de la méta-

psychologie freudienne, postfreudienne et de la psycho-

pathologie psychanalytique, enrichie des apports de la

psychologie génétique et d’autres sciences. Cette contri-

bution, pertinente dans l’optique d’une compréhen-

sion holistique du patient et de sa trajectoire au-delà

des épisodes de décompensation, permet dès lors de

remettre en perspective la crise aiguë et de mieux com-

prendre les symptômes psychiatriques. Par exemple, les

idées et actings suicidaires constituent un motif fré-

quent d’hospitalisation en psychiatrie. Ils ne s’appré-

hendent pas de la même manière en présence d’un amé-

nagement état-limite ou d’une structure psychotique.

L’hôpital psychiatrique public est le lieu qui accueille

les patients avec le niveau de décompensation le plus

élevé, où s’affrontent les tensions les plus fortes, les

équipes soignantes étant sans interruption au plus près

de la souffrance psychique et de la pathologie mentale

du patient, partageant son quotidien. Les durées plus

courtes des séjours hospitaliers et le grand nombre de

situations nouvelles amènent les équipes à devoir pro-

noncer rapidement un diagnostic clinique et un plan

de traitement adapté. Dans les faits, l’examen psycho-

logique amène un complément d’information au travail

pluridisciplinaire et bien souvent permet de répondre

à des questions posées par l’équipe de soin. Elles

portent principalement sur le diagnostic du fonctionne-

ment mental, comme par exemple est-ce que le patient

présente une structure psychotique de la personnalité,

ou est-ce qu’il fonctionne dans un registre narcissique ?

L’évaluation de l’efficience intellectuelle et la passa-

tion d’épreuves neuropsychologiques sont effectuées en

fonction du cas clinique. L’examen psychologique per-

met également d’expliquer certains aléas du processus

thérapeutique, comme par exemple la régression iatro-

gène, toujours possible en institution. Enfin, il contri-

bue à orienter le traitement post-hospitalier et de sur-

Evolution en institution psychiatrique

Depuis cinq à dix ans, en raison de l’évolution de la

démographie médicale et de la pénurie de médecins se

destinant à la psychiatrie – alors que les besoins aug-

mentent –, des psychologues cliniciens travaillant dans

le domaine du psychodiagnostic ont été appelés à occu-

per une fonction de médecin assistant à l’hôpital psy-

chiatrique, souvent pour des durées déterminées de

quelques mois. Au fil d’expériences jugées positives,

alors que certains se montraient sceptiques quant à

la capacité de ces professionnels d’assumer une telle

tâche, la pénurie de médecins s’accentuant encore, plu-

sieurs postes de médecins assistants se sont vus trans-

formés de manière pérenne en postes de formation

pour des psychologues.

Au regard des professions médicales, le rôle du psycho-

logue clinicien hospitalier correspond grosso modo à

celui d’un médecin assistant devant assurer les tâches

d’investigation et de prise en charge intégrée et pluri-

disciplinaire, sous la supervision d’un médecin, en

général chef de clinique. Dans cette fonction, le psy-

chologue se voit confier la responsabilité d’une partie

des lits de l’unité de soin, depuis l’admission du patient

jusqu’au projet de sortie, en passant par les entretiens

d’investigation, la mise en place d’un projet thérapeu-

tique et la coordination du réseau de soin en lien avec

l’entourage du patient, la répartition de l’ensemble de

ces tâches variant d’une unité à l’autre. Par la suite,

cette pratique s’est étendue à des postes de psychiatrie

ambulatoire adulte et de psychiatrie de l’âge avancé.

Dans ce contexte, le psychologue se trouve donc mis

au défi de redéfinir une spécificité afin de recouvrer

son identité de psychologue et d’occuper une place

légitime et distincte au sein de l’institution. Le risque,

dans bien des cas, est celui d’être finalement défini

par ce qu’il n’est pas: un médecin qui ne prescrit pas,

n’assume ni les gardes ni de responsabilité médico-lé-

gale (certificats médicaux, par exemple) – responsabili-

té qui, dans le cas précis, revient en général au médecin

chef de clinique. Par ailleurs, le psychologue n’est pas

soumis aux mêmes conditions de travail, par exemple

concernant l’horaire ou le salaire, ce qui n’est pas sans

répercussions sur l’organisation de l’institution. Dès

lors, il nous apparaît nécessaire d’éviter la confusion

des identités, d’une part en conservant un domaine de

compétence spécifique qui est l’investigation psycho-

logique, d’une autre en améliorant la formation des

jeunes cliniciens dans le domaine de la psychopatho-

logie.

Investigation psychologique en psychiatrie

Dans le canton de Vaud, principalement en psychia-

trie adulte, les psychologues ont surtout développé une

expertise dans le domaine de l’investigation et de l’exa-

18

DOSSIER: Le psychologue en milieu hospitalier

PSYCHOSCOPE 11/2012

croît la psychothérapie, entendue comme un processus

visant le changement psychique.

Actuellement, l’évolution de la psychologie clinique

vers une pratique exclusivement dévolue à la prise en

charge, au détriment de l’investigation et de la psy-

chopathologie, nous préoccupe quant à son avenir. En

effet, l’exploration et la compréhension de la psychopa-

thologie ne sont pas une démarche secondaire ou ac-

cessoire au traitement. Elles constituent le socle même

de l’identité du psychologue, à savoir celui ou celle qui

étudie de manière rigoureuse les faits psychiques et les

comportements des individus.

Conclusions et perspectives

Cette réflexion autour du psychologue clinicien tra-

vaillant en milieu hospitalier et plus globalement en mi-

lieu psychiatrique nous a amenés à nous poser quelques

questions au sujet de la psychologie clinique en général.

Bien que le nombre de postes dont le cahier des

charges recouvre le champ de la psychologie clinique

ait augmenté de manière substantielle ces dernières

années, les demandes d’obtention du titre de spéciali-

sation en psychologie clinique ne suivent pas la même

progression.

Le curriculum pour le titre en psychologie clinique a

été initialement défini par le milieu dans lequel s’exer-

çait cette branche de la psychologie, à savoir les ins-

titutions psychiatriques, milieu qui, on le reconnaît

aisément, a ses spécificités. Premièrement, la prise en

charge de patients dans les phases les plus aiguës de

leur maladie avec ce que cela peut impliquer comme

difficultés pour le soignant, par exemple la confron-

tation «crue» à la souffrance psychique et aux symp-

tômes francs, l’agressivité, les contre-attitudes de l’é-

quipe thérapeutique, l’impuissance thérapeutique ou

encore l’identification à l’histoire du patient. En deu-

xième lieu, l’intensité de la prise en charge au quotidien

lorsque le patient est en milieu stationnaire. Troisième-

ment, les opportunités de formation que ces milieux re-

présentent. Finalement, la confrontation que l’on sou-

haite toujours fructueuse dans les regards croisés des

différents professionnels, tels que médecins, infirmiers,

assistants sociaux et ergothérapeutes.

Le titre de spécialisation en psychologie clinique souf-

frirait-il d’un problème de définition et/ou de reconnais-

sance ? Pour quelle(s) raison(s) le titre en psychologie

clinique est-il «boudé» malgré la congruence entre les

exigences des postes et la formation requise pour ce

titre décrite plus haut ? Ne se réduit-il pas au mieux à

un «nice to have», plus qu’à un titre réellement reconnu

et valorisé ? Nous proposons cinq pistes de réflexion.

Un problème de définition ? Le champ de pratique du

clinicien est plus vaste et multiple que le champ ca-

ractérisant d’autres titres de spécialisation FSP. Par

exemple, les spécialisations en psychothérapie, en neu-

ropsychologie ou en psychologie du trafic sont aisément

définissables par un type d’activité alors que la spécia-

lisation en psychologie de l’enfant et de l’adolescent se

définit facilement, elle, par la population concernée.

Un problème de choix professionnel ? Il n’est plus à

démontrer que le choix d’une profession de soignant,

au sens large du terme, repose inconsciemment sur des

enjeux intimes en lien avec le besoin de réparation de

l’autre. Or, le psychologue clinicien s’attache, en pre-

mier lieu, à l’observation, l’investigation et la compré-

hension de la pathologie mentale.

L’air du temps ? Le changement de paradigme au sein

de la psychiatrie, décrit par exemple par Lantéri-Laura

en 1998, amène progressivement les professionnels à se

centrer sur les manifestations de la maladie et non plus

sur son sens ou sa fonction.

Un problème lié au financement des prestations ? Avec

l’avènement de la Loi sur la psychologie et les applica-

tions qui en découleront, des débats ont déjà eu lieu et

devront encore se faire autour du droit de pratique et

des répercussions financières qui s’ensuivent. En insti-

tution, le financement des prestations psychologiques

est soit inclus dans des forfaits journaliers, soit se fait

par délégation médicale via un médecin cadre. Ne vaut-

il pas mieux, pour le psychologue en formation, acqué-

rir une spécialisation qui lui ouvrira le plus de portes

possibles, y compris celle d’une pratique libérale ?

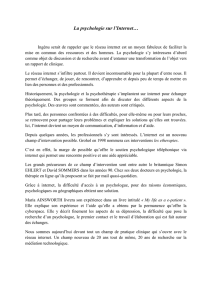

Titre FSP de spéciali sation en 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

psychothérapie 121 108 132 113 230 226 172 197

psychologie clinique 54624135

Nombre de titres de spécialisation décernés par année

1919

Enfin, les psychothérapeutes ont démontré un corpora-

tisme efficace, alors que les psychologues cliniciens dé-

fendent peu leur spécificité, les pratiques cliniques

et les référentiels théoriques variant d’ailleurs beau-

coup entre les cliniciens eux-mêmes et d’une institution

à une autre.

Il n’y a pas lieu d’aborder plus en profondeur ces pistes

de réflexion, mais il nous apparaît important de mieux

valoriser, en particulier au sein de l’hôpital psychia-

trique, le titre de spécialisation en psychologie clinique.

Un des défis qui nous attendent est de mettre en place

un cursus de formation coordonné et attractif, garan-

tissant à la fois un socle de connaissances cliniques et

théoriques dans le domaine de la psychopathologie et

de la prise en charge. L’intégration de ces deux champs

de compétences, définissant par ailleurs la psychologie

clinique, pourrait permettre de préserver à la fois cette

identité professionnelle et de répondre aux besoins ins-

titutionnels.

Véronique Beretta

Jean Bigoni

Dominique Eperon

Bibliographie

Husain, O., Merceron, C., & Rossel, F. (2001). Psycho-

pathologie et polysémie. Etudes différentielles à travers le

Rorschach et le TAT; dépression, toxicomanie, simulation,

plainte douloureuse, lombalgies, persécution, obsession,

faux-self. Lausanne: Payot.

Husain, O., Merceron, C., & Rossel, F. (2005). Les phé-

nomènes particuliers au Rorschach. Une relecture pointil-

liste (vol. 1). Lausanne: Payot.

Lantéri-Laura G. (1998). Essai sur les paradigmes de la

psychiatrie moderne. Paris: Editions du temps.

Pédinielli, J.-L. (1994). Introduction à la psychologie cli-

nique. Paris: Nathan.

Rossel, F., Husain, O., & Revaz, O. (2012). Les phénomè-

nes particuliers au Rorschach, une relecture pointilliste

(vol. 2). Paris: Hogrefe.

Les auteurs

Véronique Beretta est psychologue cadre au Centre de

consultation psychiatrique et psychothérapique (CCPP)

du CHUV.

Jean Bigoni est psychologue responsable au Service de

Psychiatrie de l’Age Avancé au CHUV.

Dominique Eperon est psychologue responsable au

Service de Psychiatrie Générale du CHUV.

Contact

Véronique Beretta, Centre de Consultation de Psychiat-

rie et de Psychothérapie (CCPP, CHUV), Av. Recordon 40,

1004 Lausanne.

veronique.beretta@chuv.ch

Jean Bigoni, Service Universitaire de Psychiatrie de l’Age

Avancé (CHUV), Hôpital psychiatrique de l’âge avancé,

Rte du Mont, 1009 Prilly.

jean.bigoni@chuv.ch

Dominique Eperon, Service de Psychiatrie Générale du

CHUV, Av. Recordon 40, 1004 Lausanne.

dominique.eperon@chuv.ch

Zusammenfassung

Obschon die Institutionen in den vergangenen Jahren er-

heblich mehr psychologische Fachkräfte angestellt ha-

ben, bleibt die Zahl der alljährlich von der FSP verliehenen

Fachtitel in Klinischer Psychologie und in Psychotherapie

weitgehend unverändert. Die Psychologen FSP Véronique

Beretta, Jean Bigoni und Dominique Eperon suchen nach

Erklärungen für diese Diskrepanz und empfehlen, das

psychopathologische Wissen und die psychopathologi-

schen Untersuchungen – das eigentliche Fundament ihrer

Arbeit in den Institutionen – aufzuwerten.

1

/

4

100%

![ICI [ PDF - 488 Ko ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/008469455_1-e04452e571583286cf5a435f5837152c-300x300.png)