Introduction à Ricoeur 1

Julien Lambinet, Université de Fribourg

Proséminaire de théologie fondamentale, Semestre d’automne 2015

1

Séminaire Paul Ricoeur : témoigner de la Révélation

M. Negel m’a demandé de préparer un séminaire de théologie fondamentale sur la

compréhension du témoignage de la révélation développée par P. Ricoeur. La chose n’est pas

évidente. Il faut en effet d’emblée prendre quelques précautions. P. Ricoeur n’a notamment

jamais prétendu être un théologien. Il était professeur de philosophie et n’a pas prononcé son

discours intellectuel sous un autre statut. La remarque est évidemment importante d’un point

de vue méthodologique. P. Ricoeur, bien qu’il n’ait jamais caché sa confession chrétienne

(protestante), n’a dans ses livres jamais voulu emprunter d’autre chemin que ceux de la

raison, entendue de surcroît en un sens moderne, c’est-à-dire la voie de la subjectivité

connaissante et réflexive, comme point de départ méthodologique. Il est un disciple de la

phénoménologie husserlienne, dont nous dirons un mot par la suite, elle-même héritière en

quelque façon des tournants cartésien et kantien de la pensée et de leur retour sur la

subjectivité. Et assez globalement, on peut dire que pour Ricoeur, l’homme produit du sens

par un retour sur soi. Une affirmation qu’il nous faudra relativiser et préciser, c’est tout le

sens de la problématique du « témoignage ».

D’autre part cependant, la philosophie de P. Ricoeur, sa démarche de pensée et ses

résultats, ont fortement inspiré de nombreux théologiens, non seulement en théologie

fondamentale, mais jusqu’à inspirer les fondements d’une démarche exégétique de l’Ecriture

sainte, qu’on a appelé exégèse narrative. Le professeur André Wénin, à Louvain-la-Neuve,

débutait chacun de ses cours d’exégèse de l’Ancien Testament par un rappel méthodologique

de l’exégèse narrative qui intégrait l’apport de P. Ricoeur. Signalons également, plus près

d’ici, le travail que François-Xavier Amherdt consacra à l’importance de Ricoeur pour

l’herméneutique de l’Ecriture, et la manière dont le Professeur de Fribourg reconnut la place

prépondérante occupée par Ricoeur au sein du document L’interprétation de la Bible dans

l’Eglise, préparé par la Commission biblique pontificale

1

. Il n’est donc manifestement pas

tout à fait absurde de vouloir parler de ce grand philosophe français lors d’un séminaire de

théologie.

Quel sens cela peut-il avoir cependant, d’en parler au sein d’un séminaire de

« théologie fondamentale » ? Et qu’entend-on par théologie fondamentale ? On peut la

comprendre comme cette partie ou cette discipline de la théologie qui a pour but de réfléchir

sur ses propres fondements et ses propres raisons, née en suite des essoufflements, à la fin du

XIX

ème

et au début du XX

ème

siècle, de ce qu’on appelait traditionnellement l’apologétique.

L’apologétique était le plus souvent vue comme une démarche rationnelle, destinée à

démontrer la crédibilité rationnelle des articles de foi et de la Révélation, de manière en

1

Cfr F.-X. A

MHERDT

, « Présentation », dans P. R

ICOEUR

, L’herméneutique biblique, Cerf, Paris, 2011, pp. 12-

13 ; C

OMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE

, L’interprétation de la Bible dans l’Eglise, Cerf, Paris, 1994, pp. 66-67.

Julien Lambinet, Université de Fribourg

Proséminaire de théologie fondamentale, Semestre d’automne 2015

2

quelque sorte préalable (et les médiévaux parlaient de praeambula fidei) à l’acte de foi lui-

même. C’est là une démarche qui, poussée à l’extrême, entraîne en quelque sorte une

distinction questionnable entre l’apologétique et la démarche théologique en tant que telle,

puisqu’il ne sera pas rare alors de situer l’apologétique du côté de la raison, et la théologie du

côté de la foi. A l’exemple d’Ambroise de Poulpiquet, qui écrit un traité sur L’objet intégral

de l’apologétique en 1912 et déclare : « Les quelques traits extérieurs de ressemblance ne

sauraient altérer une différence aussi spécifique que celle qui existe entre la méthode

d’autorité de la théologie et la méthode strictement rationnelle de l’apologétique »

2

. C’est-à-

dire que selon de Poulpiquet, la première (la théologie) établit son discours en se fondant

entièrement sur des sources autorisées (Bible, Magistère, grands auteurs, les Pères) alors que

la seconde (l’apologétique) n’use que de la stricte raison et de ses enchaînements logiques.

L’apologétique était progressivement, à force de lutte contre l’agnosticisme, le déisme ou le

fidéisme, devenue « extérieure » à son objet

3

. La théologie fondamentale, qui est une

discipline relativement récente donc, cherchera à réintroduire la démarche rationnelle au sein

d’une démarche de foi.

En 1929, Henri de Lubac prononce une leçon inaugurale sur « Apologétique et

théologie » alors qu’il prend possession de sa chaire à Lyon et qualifie l’apologétique

moderne de « défensive », « opportuniste » et « extérieure ». Pour de Lubac, l’apologétique

oublie de s’intéresser au récepteur même de la révélation, à ce qui dans la Révélation de Dieu,

touche l’homme au plus profond de lui-même. Elle tente d’accumuler les arguments objectifs

sur ce qu’elle finit par considérer comme un « objet » lui-même, lui restant donc extérieur,

comme face à face, et obnubile par là tout un pan de l’intelligence de la foi. Elle oublie en

quelque sorte que la théologie est tout autant une « intelligence de la foi » qu’une

« intelligence par la foi ». Il reviendrait alors à la théologie fondamentale de mettre au jour les

fondements propres de la théologie, dans le Verbe lui-même, c’est-à-dire dans une certaine

forme d’intelligence elle-même, et de faire valoir sa rationnalité propre, sa méthode propre.

Pour cela, elle s’est traditionnellement confrontée, dans le sens positif du terme, avec les

autres démarches. Elle a usé des autres disciplines (principalement de la philosophie, mais

aussi des théories du langage, etc.) tant à ses fins propres que pour s’en démarquer et

revendiquer sa propre spécificité. « La grande limite de [l’] apologétique était son caractère

abstrait et formel, son oubli de la situation de celui à qui elle est destinée. Confrontée

longtemps au déisme philosophique, elle était devenue trop défensive, ou trop belliqueuse peu

importe. Elle n’était plus assez soucieuse de dire son Mystère »

4

. La théologie fondamentale

naissante, par réaction, veut revenir à « l’intelligence du Mystère » déjà mise en valeur par les

2

A.

DE

P

OULPIQUET

, L’objet intégral de l’apologétique, Bloud et Cie, Paris, 1912, pp. 531-532.

3

En très gros, voulant lutter contre les démarches qui avaient éloigné Dieu de l’humanité en montrant qu’il ne

pouvait être accessible à la raison (agnosticisme, déisme, fidéisme), l’apologétique avait « occupé le même

terrain ». Elle chercha à démontrer la validité d’une réflexion rationnelle sur Dieu, mais se limita à ce plan,

tendant dès lors à réduire le sacré à l’« objet » d’une démarche argumentative.

4

Cfr J.-P. W

AGNER

, La théologie fondamentale selon Henri de Lubac, Cerf, Paris, p. 31.

Julien Lambinet, Université de Fribourg

Proséminaire de théologie fondamentale, Semestre d’automne 2015

3

Pères, et au delà du formalisme de l’apologétique essentiellement moderne, prendre en

compte l’expérience totale de l’être au monde du croyant, en instaurant dialogue plutôt que

défiance vis-à-vis des diverses facettes de l’être au monde exploitées par les autres disciplines

rationnelles.

Si la théologie fondamentale emprunte ainsi, dan sa réflexion sur les fondements de sa

foi (la révélation, la parole, et.), la voie du dialogue avec les autres disciplines et toutes les

facettes qui font de l’homme un être dans le monde, alors il est clair que la pensée de

P. Ricoeur peut constituer pour elle une interlocutrice privilégiée. P. Ricoeur en effet, en une

première approche, est un philosophe qui a toujours revendiqué l’interdisciplinarité, le recours

à la linguistique notamment, etc. au cœur de sa démarche et qui, plus que la plupart a insisté

sur l’importance de l’inscription de l’interprétation d’un sens et d’un récit au cœur d’une

communauté, ou sur l’importance de la manière dont un sens est reçu par cette communauté.

Enfin, il a cherché a trouver dans l’acte même d’interprétation d’une parole, une

caractéristique fondamentale de l’être de l’homme.

I. Eléments biographiques

Selon Ricoeur, et nous verrons plus en profondeur pourquoi un peu plus tard, cela n’a pas

de sens de réduire, comme le faisait Heidegger, la biographie d’un penseur, à ces quelques

mots lapidaires : « il est né, il a travaillé, il est mort ». La biographie d’un auteur possède des

résonnances dans son travail et constitue un témoignage au sens plein de sa pensée. Nous

dirons donc avant de commencer, dans le respect de cette conviction de P. Ricoeur, quelques

mots de sa vie, même si nous resterons très concis. Il est souvent utile, sinon agréable,

lorsqu’on étudie un auteur, de savoir un minimum de qui l’on parle.

Paul Ricoeur est né à Valence (France) en 1913. Son enfance sera marquée par la perte

tragique de sa mère, peu après sa naissance, et de son père, mort lors de la première guerre, à

la bataille de la Marne en 1915. Il est élevé par ses grands-parents paternels et une tante ; son

éducation est alors matériellement prise en charge par l’état en tant que pupille de la nation. Il

passe une licence de philosophie en 1933, après avoir soutenu un mémoire consacré à la

tradition de la philosophie réflexive française, intitulé : « Méthode réflexive appliquée au

problème de Dieu chez Lachelier et Lagneau ». On le verra, ce problème et cette tradition

resteront prégnants dans la pensée de Ricoeur, jusqu’à intéresser directement la question que

nous travaillerons, puisque nous le verrons, réside à la source de son intérêt pour la question

du témoignage, l’œuvre d’un autre philosophe appartenant aux ultimes ressacs de cette

tradition réfléxive, à savoir Jean Nabert, avec son livre posthume sur le désir de Dieu. Ricoeur

devient, au courant de la même année (1933), professeur de lycée à Saint-Brieuc. Il prépare

l’agrégation à Paris, qu’il reçoit en 1935. Il épouse alors Simone Lejas, avec laquelle il aura

cinq enfants. Il perd encore cette année, son unique sœur, d’une tuberculose. A Paris, il

Julien Lambinet, Université de Fribourg

Proséminaire de théologie fondamentale, Semestre d’automne 2015

4

fréquente régulièrement les « Vendredis » de Gabriel Marcel, qui joue pour lui le rôle

d’éveilleur. Il y retiendra notamment la pratique imposée à chacun des participants de ces

rencontres de ne jamais s’autoriser de la parole de l’autre, et d’affirmer courageusement son

propre point de vue. C’est aussi son premier contact avec les écrits de Husserl. La Revue

Esprit, créée en 1932, suscite également son enthousiasme ; celui d’un protestant soucieux de

liberté de parole et d’un éveil qui le conduit à lancer en 1936 une petite revue, Etre, inspirée

par le grand théologien protestant Karl Barth. Il écrit ses tout premiers articles en 1935 dans la

revue détonante qu’est Terre Nouvelle, organe des « chrétiens révolutionnaires par l’union du

Christ et des travailleurs pour la Révolution sociale ». Protestant très engagé, il s’intéresse à

cette époque à la question du christianisme social et lit abondamment Marx.

Il enseigne dans divers lycées avant d’être mobilisé en 1939, et fait prisonnier en 1940. Il

est envoyé en Poméranie orientale (région du nord ouest de la Pologne) dans les camps de

Gross-Born, puis d’Arnswalde, pour toute la durée de la guerre. Dans ce dernier camp, il se

trouve dans une chambrée avec sept compagnons, tous intellectuels. Ils y créent une sorte de

petit cercle de philosophie. Ricoeur se consacre à la philosophie existentialiste de K. Jaspers

(à laquelle il consacrera son premier livre publié juste après la guerre, « Karl Jaspers et la

philosophie de l’existence », écrit en collaboration avec son camarade prisonnier

M. Dufrenne) et traduit les Idées directrices pour une phénoménologie pure de E. Husserl (en

cachette, puisque Husserl avait été mis à l’index par les nazis).

La guerre terminée, il sera nommé, en pleine mode existentialiste, professeur à la

faculté de Strasbourg en 1948. Ce moment de l’immédiat après-guerre est celui du triomphe

de l’existentialisme sartrien. Paul Ricœur effectue lui aussi la traversée de l’existentialisme,

mais d’un existentialisme essentiellement nourri par la pensée de Gabriel Marcel, Jaspers et

Kierkegaard. Il prône, à la différence de Sartre, non une forme d’arrachement à la « glu de

l’être » et une liberté sortie d’un néant, mais l’engagement d’un être comme acte, d’un « être-

avec ». Il entre au sein du cercle des collaborateurs de la revue Esprit et fait la connaissance

de son fondateur, le grand « personnaliste » E. Mounier. Ricoeur publie sa thèse, Le

volontaire et l’involontaire, en 1950. Celle-ci constituera les prémisses d’un chantier

important de sa philosophie qu’on caractérise comme une « philosophie de la volonté ». C’est

un aspect également, nous le verrons, qui interviendra dans les textes que nous lirons.

Dans ces années, Ricœur est surtout, avec Lévinas et Merleau-Ponty, l’un des grands

introducteurs de Husserl en France. Sa thèse sur la volonté se veut complémentaire de l’œuvre

de Maurice Merleau-Ponty, attachée quant à elle essentiellement à la perception, et se donne

comme champ de réflexion une phénoménologie de l’action. Cette dernière défend d’abord

l’idée qu’on ne peut penser le volontaire sans l’involontaire, que tout n’est pas choisi, et que,

contrairement à ce que dit Nietzsche, « vouloir n’est pas créer ». Une part de passivité et de

finitude est indéfectiblement inscrite au coeur de l’action humaine. L’homme est un mixte de

finitude et d’infinitude, qui porte, dès la dialectique de l’agir et du pâtir, une disproportion

Julien Lambinet, Université de Fribourg

Proséminaire de théologie fondamentale, Semestre d’automne 2015

5

entre une face de responsabilité, de capacité, et une face de vulnérabilité, de fragilité. Dans

cette disproportion se loge la faillibilité humaine, la possibilité d’être coupable, de faire le mal

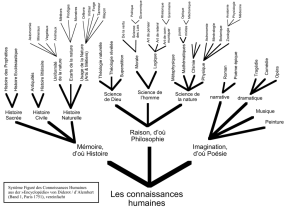

que l’on ne voulait pas. Le mal est alors considéré par Ricoeur comme l’une des ces grandes

apories de la pensée, qui oblige la philosophie à faire le détour des symboles, des mythes, du

tragique, de toutes les sources non philosophiques qui déplacent l’intelligence même de la

question.

En 1957, il est nommé à la Sorbonne, à Paris, qu’il quitte en 1964, notamment lassé

par le caractère impersonnel induit par le nombre des étudiants, pour rejoindre l’équipe

pourtant encore toute nouvelle de l’Université de Nanterre, en pleine création. Il y fonde le

département de philosophie, avec, entre autres, son camarade de captivité Dufrenne. Il y fera

nommer quelques temps plus tard E. Lévinas. Depuis 1960 et son article-tournant « Le

symbole donne à penser », publié dans la revue Esprit en 1959, Paul Ricœur est entré dans un

moment majeur de son parcours philosophique. Il qualifiera plus tard ce dernier de « greffe

herméneutique » sur son programme phénoménologique. L’idée centrale en est qu’une

philosophie sans présupposition, sans pré-compréhension, est impossible, et que toute naïveté

est en quelque sorte « seconde », comme reconquise par-delà un moment critique. C’est

d’ailleurs le moment où Ricœur découvre et publie, dans la collection qu’il dirige au Seuil, le

livre du philosophe de l’herméneutique post-heidegerrienne Hans-Georg Gadamer, Vérité et

Méthode. Ricœur reprend certains des grands thèmes de cette herméneutique, mais en les

soumettant à un déplacement. C’est qu’en dépit de Heidegger et de Gadamer, il recherche une

herméneutique « critique », c’est à dire une herméneutique qui ne sépare pas l’appartenance

ontologique à une pré-compréhension englobante d’une part, de la distance critique induite

par la diversité des méthodes scientifiques de décryptage du sens d’autre part (mises en

oeuvre dans le travail quotidien de l’exégèse biblique, mais aussi de la philologie littéraire, de

l’interprétation historique, ou dans la jurisprudence, etc.).

Nommé doyen de la faculté des Lettres de Nanterre en 1969, il connait plusieurs

déconvenues résultant des événements de 1968 et ne parvient pas à assurer le rôle de

médiation qu’on lui demandait. Cet échec le conduit à démissionner en 1970. L’échec de la

gestion de Nanterre, s’ajoutant à celui d’une candidature en 1969 au Collège de France, pour

laquelle on préférera nommer Michel Foucault, conduit Paul Ricœur, tout en continuant à

enseigner en France, à s'investir davantage à l’étranger: à l'Université de Louvain, haut lieu de

la phénoménologie qui abrite les archives Husserl (sauvées des nazis et exilées par le Père

Van Breda), où il enseigne pendant trois ans, mais aussi à Montréal, et surtout à la célèbre

divinity school de Chicago, où il accepte la chaire John-Nuveen de 1970 à 1992, succédant

ainsi à Paul Tillich. La fin des années 80 et les années 90 marquent cependant un véritable

retour en grâce de Ricoeur en France. Il décède il y a à peine 10 ans, en 2005.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%