Les Américains : population et économie aux Etats-Unis

Les Américains : population et économie aux Etats-Unis :

I Un dynamisme remis en question ?

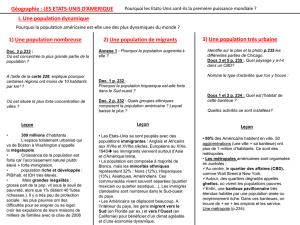

1°) La croissance démographique connaît un relatif ralentissement :

Population américaine passe de 3M en 1770 à 106M en 1920. La croissance ralentit

jusqu’en 1940 (132M) à cause de la chute de l’immigration, repart fortement au lendemain de

la guerre (180M en 1960) et se fait un peu moins dynamique ensuite : 250M en 1990 et 275M

en 2001.

L’évolution récente ne dépend guère de la mortalité qui semble avoir atteint un

plancher : 1925 12%° (= pour mille) ; 1950 : 9,5%° ; 2000 : 8,7%°.

Taux de natalité : 25%° en 1925 ; chute pendant crise des 30’s, baby boom à partir de

41 on retrouve 25%° en 1957. Pourquoi ? Confiance en l’avenir, norme qui impose une

famille de 3 enfants, influence des églises. La natalité diminue dès début 60’s (14,4%° en 76)

à cause des méthodes contraceptives, de l’essor du travail des femmes, du niveau élevé des

divorces. Depuis une 15zaine d’années, légère reprise du taux de natalité (campagnes de la

« Majorité morale » contre l’avortement, arrivée d’immigrants hispaniques plus féconds).

L’une des situations les plus favorables de l’OCDE (taux de fécondité de 2,06 en 2000,

accroissement naturel de 0,6% (0,2 pour le Japon, 0,08 pour l’UE)).

2°) L’immigration joue, dans l’accroissement naturel de la population américaine, un

rôle considérable qui ne doit cependant pas être exagéré :

Depuis 1776 la population a augmenté de 200M dont 50M d’immigrants. Entrée

essentielle mais sans égaler jamais l’accroissement naturel. Le taux d’immigration net atteint

son maximum vers 1880-1885 : 10%°. Il décline régulièrement jusqu’en 1935, se stabilise et

remonte dans les 60’s pour atteindre aujourd’hui 3%°. Plusieurs phases :

- 1800-1880 150000 personnes par an avec accélération du rythme à partir de 1840

(=Irlandais, Allemands, Scandinaves).

- 1880 – 1914 : augmentation régulière (Asiatiques, Canadiens, Latino-Américains,

Européens du Sud et de l’Est (= 60% des nouveaux arrivants entre 1901 et 1930)).

- Immigration se tarit de 1914 à 1945 (lois de quotas, crise et guerre) les sorties

l’emportent même sur les entrées entre 1930 et 1935.

- 1945-1965 : lente augmentation : 330000 entrées/an dans les 60’s et 450000 dans les

70’s. (= Européens anti-communistes, Latino-Américains encouragés par le plan

Bracero).

- Depuis 1965 : Augmentation rapide : 700000/an dans les 80’s, 900000 à la fin des

90’s. en 2000, il y a 28M d’immigrés sur le sol américain. Latino-américains

majoritaires (+ de 40%) puis asiatiques (40%). Et c’est sans compter les clandestins

estimés à 300000 chaque année.

La politique adoptée à l’égard des immigrants a suivi une évolution parallèle :

Jusqu’en 1875, législation extrêmement libérale car besoin d’immigration. Brutale

augmentation inquiète (= concurrence pour les travailleurs, peur qu’Asiatiques et

Méditerranéens ne partagent pas les valeurs de la société américaine). Donc politique de

restriction qualitative (interdiction à l’entrée des criminels et des fous, puis les polygames, les

malades contagieux, les alcooliques, les prostituées, les anarchistes, les analphabètes). Le

centre d’Ellis Island est ouvert en 1882 pour contrôler les immigrants. 1917 : immigration

asiatique interdite. Dans les 20’s, quotas pour l’immigration européenne. Seuls les habitants

du continent américain peuvent encore circuler librement aux EU. En 1952, la loi Mac

Carran-Walter étend le système des quotas à l’Asie avec prudence. Communistes interdit. En

1960, admission de tous ceux qui fuient le communisme ou le Proche Orient.

1965 : la loi de 1952 est amendée = bouleversement. Les quotas nationaux sont

supprimés. Priorité aux parents d’Américains, aux travailleurs qualifiés (20% leur sont

réservés (brain drain)) puis au réfugiés politiques (1980 : Refugee Act). 1986 : nouvelle loi

d’immigration (loi Simpson-Rodino) : quota global rapporté à 425000, quotas nationaux

rétablis, et sanctions pour les clandestins aggravées. 1990 : loi Kennedy-Simpson : quota

global porté à 675000 à partir de 95. En fait les entrées légales atteignent 900000

personnes/an au cours des 90’s.

La politique d’immigration est aujourd’hui fortement remise en question : Politique

qui a toujours de fermes partisans. Apport de l’immigration à la démographie et à l’économie

américaine (= 1/3 de la croissance de la population, main d’œuvre précieuse à la fois bon

marché ou qualifiée (55% des ingénieurs formés aux EU sont d’origine étrangère, 1/3 des

travailleurs de la Silicon Valley est d’origine étrangère). Toutefois, les partisans d’une

politique plus restrictive progressent. Arguments de 3 ordres :

- L’efficacité éco de l’immigration ne leur paraît pas évidente : il s’agit de moins en

moins d’une immigration de travailleurs qualifiés (coûtent + cher en aides et soutiens

qu’ils n’apportent à l’éco américaine).

- Conséquences sociales : un groupe d’économistes estime que 1/3 de la baisse relative

des salaires des travailleurs non qualifiés entre 1980 et 1988 provient de

l’immigration.

- Argument politique : beaucoup s’inquiètent de voir se constituer une communauté

hispanique nombreuse. 47% des immigrés parleraient l’anglais médiocrement.

L’évolution de l’opinion se traduit dans différents référendums d’initiative populaire : ex : fin

90’s adoption de la proposition 187 (SOS, Save our state) qui prévoit de retirer aux

clandestins la gratuité des soins médicaux (Medicaid) ainsi que l’accès aux écoles publiques

pour leurs enfants.

II L’Amérique en mouvement :

1°) L’Amérique contemporaine reste caractérisée par une très grande mobilité :

1850 : 32% des Américains vivaient en dehors de l’Etat où ils étaient nés. En 1980 :

35% ! Mais tassement de la mobilité depuis une 20taine d’années. Mais cette mobilité reste

largement supérieure à celle des pays européens.

Les migrations internes dépendent de l’évolution économique des régions : XIXème

siècle : phénomène majeur = occupation de l’Ouest. La guerre de Sécession : migration vers

le Nord. Les 2 guerres mondiales amplifient ce mouvement au profit de la côte atlantique puis

de la région industrielle des Grands Lacs. Principal changement à partir de 45 est l’affirmation

du Sud comme terre d’immigration nette (d’abord Golfe, puis Texas et Sud-Est atlantique.

2°) La répartition actuelle de la population américaine est le résultat de cette histoire :

Carte p105

III Producteurs et consommateurs :

1°) Les Américains sont particulièrement fiers de leur job machine :

Croissance de l’emploi impressionnante : plus que doublé depuis 1950 et sous les

présidences de B. Clinton le pays a créé près de 20M d’emplois. Objectif de l’Etat : le plein

emploi. Les principales caractéristiques du marché de l’emploi sont son dynamisme et sa

grande souplesse : Elle tient d’abord à la mobilité géographique et professionnelle (1

Américain sur 12 change de travail chaque année). Ainsi 80% des gains d’emplois réalisés

depuis 1950 l’ont-ils été dans le secteur des services. La création de sociétés nouvelles est un

second élément de ce dynamisme américain. Le taux de chômage connaît aux EU des cycles

(8,3% en 75, 5,9% en 79, 9,5% en 82, 5,4% en 88, 7,5% en 92 et 4% en 2000, avant que ce

chiffre n’augmente à 5% à cause de la récession (2002)). C’est une conséquence de la facilité

qu’ont les employeurs à licencier et à embaucher. Même souplesse en ce qui concerne les

salaires : très inégaux selon les activités et paraissent étroitement liés à la productivité du

travail (cols bleus bien payés à l’inverse des nouveaux travailleurs des services). En cas de

difficultés économiques, les travailleurs doivent accepter des concessions en matière de

salaires ou d‘avantages sociaux. Depuis 1960, productivité et salaires évoluent plus lentement.

Développement important du travail à temps partiel (concerne 13% des travailleurs en 2000).

2°) Ces résultats flatteurs doivent-ils faire parler d’un modèle américain en matière

d’emploi ?

Ces succès semblent en effet le fruit de l’action commune des principaux acteurs de

l’économie américaine : Etat fédéral qui fait respecter les lois sociales et lutte contre la

discrimination raciale. Impose salaire minimum. D’un autre côté, les chefs d’entreprise ont

plus de liberté qu’ailleurs dans la fixation des salaires et avantages sociaux, l’embauche ou

licenciement. Mais le patronat a concédé des avantages nombreux à ses salariés. Les syndicats

aussi ont su faire des concessions. Qualité propre au système libéral américain : la flexibilité

(nombre de travailleurs, horaires et rémunérations liées aux gains de productivité).

Les critiques du modèle américain relativisent les succès obtenus sur le front du

chômage : Chiffres contestés (beaucoup renonceraient à une inscription car trop compliquée

et avantages parfois minimes). Principe du workfare (un chômeur qui refuse un emploi perd

tous ses droits) décourage le chômage volontaire mais au détriment de certains droits

sociaux… La stagnation des coûts salariaux encouragerait les employeurs à recruter des

travailleurs plutôt qu’à investir. Risque : cercle vicieux : faibles rémunérations donc faible

productivité donc faibles rémunérations… La K américaine deviendrait une K extensive

fondée sur l’augmentation du nombre de travailleurs plus que sur l’amélioration de leur

efficacité (véritable renversement / au mode de développement qui avait assuré leur

supériorité).

3°) L’emploi est-il facteur de compétitivité pour l’économie américaine ?

Même si rattrapage des EU par Europe et Japon en ce qui concerne les gains de

productivités, stagnation des coûts salariaux américains compense. L’évolution en cours ne

doit pas faire oublier que les EU gardent une très forte productivité (notamment dans les

secteurs agricole et industriel). Dans les 80’s et 90’s la productivité de l’industrie

manufacturière a augmenté d’un peu plus de 3%/an (productivité la + élevée du monde).

Raisons : forte intensité capitalistique et niveau élevé de recherche-développement ; faible

absentéisme ; bon niveau de formation des travailleurs. Productivité beaucoup plus faible dans

les services.

Les coûts salariaux américains sont parmi les plus faibles de tous les grands pays

développés. : conséquence : les travailleurs américains compensent en augmentant leurs

horaires.

A terme, la compétitivité des travailleurs américains est-elle menacée ? Dégradation

du système éducatif (13% des jeunes de 17 ans illettrés ! Nombre de bachelors scientifiques

chute. Mais les Américains s’efforcent de réagir : Clinton a lancé en 97 un plan ambitieux

(meilleur apprentissage de la lecture au primaire, déductions fiscales pour les parents

d’enfants fréquentant les high schools). Les EU ont su concilier de façon remarquable défense

de l’emploi et compétitivité. L’évolution de l’emploi apparaît comme l’un des grands succès

du modèle économique américain.

4°) Grâce à un niveau élevé de consommation, les EU restent le premier marché

mondial :

Les Américains restent globalement un peuple riche : même si salaires américains ne

sont pas les plus élevés du monde et que leur PIB/hs est le 7ème du monde derrière les

Japonais, prix de l’alimentation et logement en moyenne 2x + élevés au Japon qu’aux EU.

Mais Européens et Japonais les rattrapent jusqu’en 90, mais tendance inversée depuis grâce à

un K + rapide du PIB américain. Si les Américains en moyenne restent riches, les inégalités se

sont creusées. La dépréciation sur le long terme du dollar correspond à un appauvrissement

collectif et relatif.

La consommation des ménages absorbe en effet les 2/3 du PIB américain : Elle est

soutenue par une publicité omniprésente, par l’importance du crédit et par un système de

distribution concentré et efficace. Le grand marché intérieur américain constitue un atout

essentiel de l’économie américaine. C’est le premier du monde avec celui de l’UE qui est

encore en gestation. Il n’est que modérément ouvert sur le monde (à hauteur de 10%).

Contrairement à ce qu’a pu faire croire le discours sur « l’impérialisme économique

américain », cette croissance et cette puissance s’appuient beaucoup plus sur le marché

intérieur que sur une prétendue exploitation du reste du monde.

Deux problèmes se posent cependant de façon croissante : La forte consommation des

ménages va de pair avec une épargne faible : Elle n’atteint presque jamais 5% de leurs

revenus. On estime que la dette des ménages est égale à leurs revenus d’une année. C’est la

debt economy. En privilégiant la consommation par rapport à l’épargne, les Américains

arbitrent en faveur d’un présent confortable. Mais c’est au prix d’un endettement qui pèse sur

leur avenir et qui menace l’équilibre économique du pays.

IV Une société en voie d’éclatement ?

Au temps de l’Imperial America société américaine très homogène (pays de classes

moyennes ; communautés vivant ensemble dans l’idée d’une supériorité de l’american way of

life ; valeurs américaines : religion, anticommunisme, confiance en capitalisme).

1°) Malgré la mise en place d’un véritable Welfare State, la pauvreté persiste dans le

pays le plus riche du monde :

Les principales mesures datent surtout de 2 époques : le New Deal et la Grande

Société de Johnson : New Deal ; la Social Securities Act (35) : assurance chômage, retraite

pour les travailleurs de + de 65 ans, aides pour enfants dans le besoin et certains handicapés.

Le Wagner Act (33) définit un salaire minimum (augmenté en 2002). Echec de la mise en

place d’un système d’assurance maladie. Création en 53 d’un grand ministère chargé de gérer

tout le social : le HEW (Health, Education and Welfare) qui deviendra HHS (Health and

Home Services) qui ne couvre plus l’éducation. Les réformes les plus importantes sont le fait

de Johnson : Medicare (assurance maladie pour les personnes âgées) et Medicaid (pour les

plus démunis). 64 : généralisation des food stamps (bons alimentaires réservés à ceux qui se

trouvent en dessous du seuil de pauvreté. Education Act pour l’éducation et Housing Act pour

le logement des pauvres. En 72 le Supplementary Security Income prévoit un revenu minimal

pour les personnes âgées et les handicapés. 75 : création de l’EITC (Earned Income Tax

Crédit) qui permet de diminuer les impôts des familles à revenus modestes voire de leur

attribuer une aide directe. Concerne 19M de foyers.

Les critiques se multiplient cependant contre le Welfare : entre 35 et 40M

d’Américains ne bénéficieraient pas d’un système d’assurance maladie. Les dépenses du

Welfare augmentent d’une façon qui paraît incontrôlable. Ebauche d’un démantèlement du

Welfare State : Reagan déjà avait soumis à l’impôt la plupart des aides sociales. EN 96, les

républicains font admettre une refonte compète du Welfare : Personal Responsability and

Work Opportunity Reconciliation Act. Il s’agit de rendre les assistés responsables et de les

pousser au travail. Les états devront limiter leurs dépenses ; la distribution des food stamps

sera limitée et les adultes devront accepter un travail en échange ; aide aux familles avec des

enfants dépendants contestée (favorise familles monoparentales) donc réduite ; un Américain

ne pourra bénéficier de la plupart de ces aides que pendant 5 ans au plus au cours de sa vie et

cela 2 ans d’affilée au plus. Clinton : « Le Welfare doit être une deuxième chance, et pas un

mode de vie ».

Les EU ont donc la particularité de juxtaposer encore aujourd’hui 3 systèmes de

protection sociale : le système public protège seulement les plus démunis, les entreprises

complètent ces mesures grâce à leurs propres benefits qui protègent les employés, chacun peut

avoir recours à une assurance privée.

Le nombre de pauvres a eu tendance à se réduire : personnes sous le seuil de pauvreté

passent de 22,4% en 59 à 11,7% en 79. Les crises et atteintes au Welfare State expliquent une

légère remontée puis une baisse depuis 95 (11,8% en 2000). Parmi eux 1/3 de Noirs, ¼

d’Hispaniques

Reste l’écart qui se creuse entre les + riches et les + pauvres : à la société en losange

qui caractérisait les 50’s-60’s (une minorité de très riches, une minorité de pauvres et une

majorité de classes moyennes) succèderait une société en sablier (Image : les classes

moyennes restent majoritaires). Les 2 responsables souvent cités sont la mondialisation et le

progrès technique. Certains remettent également en question le mythe du self made man.

2°) De même que celui du middle clan, le mythe du melting pot est ébranlé :

L’origine des Américains est extrêmement diverse : les statistiques discernent les

Caucasiens (ou Blancs, = 74%), les Noirs (12%), les Hispaniques (= 35M en 200 (= pour la

première fois les Noirs)), les Asiatiques (seulement 9M pour l’instant) et une minorité

d’Indiens et Esquimaux.

Entre ces groupes des fortes inégalités existent. P125 : histoire de la société noire.

Globalement l’ensemble des Noirs apparaît comme défavorisé. Leur taux de chômage est

régulièrement le double de celui des Blancs : 1/3 d’entre eux vit sous le seuil de pauvreté et

leur niveau de vie moyen est estimé aux 2/3 des Blancs. Eclatement de la communauté noire :

émergence d’une classe moyenne mais enfoncement dans la misère d’une partie d’entre eux (-

de jeunes Noirs en universités qu’en prison). Pour l’économiste noir Sowel, les Noirs ont été

enfermés dans une situation d’assistés (Welfare) qui les a dispensés de tout effort et qui

explique leur infériorité sociale.

3°) Les différentes communautés américaines peuvent-elles encore vivre ensemble ?

La question se pose d’abord en ce qui concerne les communautés ethniques la célèbre

formule melting pot, inventée Israël Zangwill en 1908, pouvait le faire penser. Elle célébrait

la capacité des EU à fondre dans un même creuset des immigrants de toute la planète afin

d’en faire un peuple unique. Mais le melting pot n’a jamais existé. L’expression d’Horace

Kallen est plus adaptée : « pluralisme culturel » : les communautés ont tendance à vivre entre

elles sans se fondre. Les relations entre les communautés sont souvent exécrables.

La société américaine tournerait ainsi à l’affrontement de tous contre tous. Faut-il

craindre un éclatement des EU comme le sous-entendent la communauté latino-américaine

concentrée à la frontière du Mexique et Farrakhan qui réclame une terre séparée pour les

Noirs et qui a démontré son influence en rassemblant 1M de partisans à Washington en

octobre 95.

Tendance à la séparation (classes moyennes et aisées vont vivre dans des gated-

communities, véritable sécession des classes supérieures liée sans doute à la mondialisation :

ouverts sur le monde entier, les travailleurs qualifiés qui profitent de la mondialisation se

fermeraient à leur voisinage le plus proche.

Bien d’autres clivages divisent les Américains comme l’opposition entre féministes et

leurs adversaires. 66 : NOW (National Organisation of Women) qui insiste sur l’égalité

économique entre hommes et femmes. Progression de leur salaire (même si = encore ¾ de

celui des hommes). – bien représentée dans la vie politique.

4°) Faut-il avoir peur de l’Amérique ?

Lincoln « une nation divisée contre elle-même ne peut tenir ». L’impression la plus

forte que laisse l’Amérique des 90’s est celle de son invraisemblable diversité, voire de son

éclatement. Plus surprenante encore apparaît le développement, au sein du pays le plus riche

du monde, d’une contre société misérable. Et pourtant, elle tient ! Il faut tout de même

relativiser le tableau noir : emplois les mieux rémunérés progressent de 9% entre 94 et 96,

alors que les moins bien payés progressent seulement de 2,5%. Une majorité d’Américains

peut avoir le sentiment que sa situation s’améliore. L’idée que la société américaine est

particulièrement violente est aussi à nuancer : malgré des drames récents, le taux de

criminalité diminue et la politique de tolérance zéro semble fonctionner à NY.

UTILISER : les minorités dans l’économie et la société américaine depuis 1945

I Au lendemain de la guerre, la majorité impose aux minorités soit de s’intégrer, soit de se

séparer :

1°) Il existe une majorité américaine.

2°) Les minorités destinées à s’intégrer

3°) Les minorités séparées.

II Dans les années 1950 et 1960, l’intégration de toutes les minorités devient l’affaire majeure

des EU :

1°) Cela correspond à de nouveaux besoins du pays.

2°) La révolte de la minorité noire persuade les dirigeants libéraux qu’il faut agir.

3°) Cela explique les grandes réformes des années 1960 concernant les Noirs et

l’immigration.

III Pays de minorités, les EU sont-ils capables d’en faire la synthèse ou sont-ils menacé

d’éclatement ?

1°) Une intégration réussie ?

2°) Ou une société en voie d’éclatement ?

3°) Cette menace se traduit sur le plan économique.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%