Stratégies sectorielles et soutenabilité du déficit commercial

2

Synthèse

Un constat a constitué le point de départ de cette étude : le déficit

commercial du Maroc ne date pas d’aujourd’hui. Il est structurel depuis le

milieu des années 60. Il résulte de plusieurs facteurs endogènes et exogènes.

Pour les comprendre, à l’aune des dernières évolutions de l’économie

mondiale, il a fallu décrypter les mécanismes à l’œuvre de l’évolution du

commerce mondial en particulier le fort accroissement du commerce des biens

intermédiaires .Celui-ci a renouvelé l’approche traditionnelle de la spécialisation

internationale basée sur des processus de production « complets » localisés

dans un pays en fonction de ses coûts de production. La réorganisation des

processus de production sur une base globale s’est traduite par un

fractionnement des chaînes de valeurs et donc par une spécialisation des sites

par segments de valeur ajoutée

Le choix de l’ouverture du Maroc et la signature de nombreux accords de libre-

échange multilatéraux et bilatéraux, Nord -Sud et Sud -Sud , ont impliqué une

intégration du Maroc dans le marché mondial, plus par les importations que par

les exportations ; en effet, les importations des biens intermédiaires (206

Milliards de DHS en 2012) représentent plus de la moitié du total des

importations (390 Milliards de DHS)

Cette évolution suscite une lecture renouvelée du déficit commercial. Jusqu’au

diagnostic du CNCE établi en 2011, le curseur a été mis sur la question de

l’augmentation des exportations à travers le développement de l’offre

exportable. Cette appréciation reste, sans nul doute, valable mais elle n’est

plus suffisante pour éviter une analyse erronée du déficit commercial. Pour ce

faire, l’approche du CNCE s’est voulue séquentielle. La première phase a

concerné un diagnostic du commerce extérieur sur une longue période

d’observation 2001-2011. Le constat de la dépendance du système productif à

l’égard d’intrants importés, compressibles et incompressibles, productifs ou non

productifs, a soulevé au moins deux questions :

3

1. Comment promouvoir une diversification productive du tissu

entrepreneurial local afin de favoriser son intégration et partant une

augmentation de la valeur ajoutée locale ?

2. Les différents plans sectoriels sont-ils en mesure d’apporter une

réponse à cette question clé ?

Ce premier numéro de Théma apporte un éclairage quant à l’effet des plans

sectoriels sur les échanges extérieurs. Pour ce faire, un modèle quasi-comptable

de simulation d’impact des politiques économiques a été élaboré. De même, une

lecture des stratégies sectorielles à la lumière de leurs effets sur les échanges

extérieurs a été opérée avant de conduire des simulations de leurs impacts sur le

déficit commercial.

Il ressort de ces analyses quatre conclusions majeures:

- Les stratégies sectorielles contribueront certainement à contenir le

déficit commercial mais ne pourront pas le réduire à elles seules ;

- Les politiques de relance économique par la demande finale coûtent

cher à l’économie marocaine et si elles sont reconduites, elles risquent d’aboutir à

une situation insoutenable du déficit commercial ;

- La stratégie énergétique est une chance que le Maroc doit saisir et

renforcer en évitant notamment de substituer les importations des produits

pétroliers par des « intrants photovoltaïques » importés;

- L’amélioration de la compétitivité de l’offre marocaine est une voie

incontournable à la réduction du déficit commercial à des niveaux soutenables et

pourquoi pas à son élimination. Les politiques publiques visant cet objectif doivent

être mixées nécessairement à des politiques d’encouragement de l’intégration du

tissu économique. Elles doivent gérer également les effets des politiques de

relance par la demande qui ont un effet important sur les importations.

4

1. Structures productives, politiques économiques

et déficit commercial

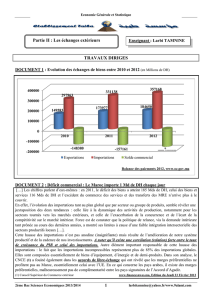

L’appréciation du déficit du commerce extérieur marocain, réalisé par le CNCE en 2011, a

nécessité un diagnostic sur une longue période d’observation afin de cerner les évolutions

structurelles de ses deux composantes: exportations et importations. Cet examen a été

complété par une analyse comparative avec les pays concurrents.

Cet exercice a permis de dégager que la

fragilité de l’équilibre du commerce extérieur

résulte plus de la progression soutenue des

importations que des faibles performances à

l’exportation. En effet, le trend des exportations

marocaines de biens et services est

ascendant avec un rattrapage du rythme de

croissance des pays concurrents pour les

exportations de biens et même un dépassement

en termes des exportations des services.

Cependant, même si le rythme décennal

d’évolution des exportations (11%) est plus

important que celui des importations (8%), il

reste insuffisant pour réduire le déficit. Ce

constat a milité pour un examen plus

approfondi du comportement des importations.

L’analyse de cette variable a été opérée à un niveau

global et affinée d’une part, par sa ventilation en

importations compressibles et incompressibles et d’autre

part, en produits destinés à satisfaire la consommation

intermédiaire et la consommation finale.

5

1. Structures productives, politiques économiques

et déficit commercial

Au niveau global, l’examen a permis de constater un triplement des importations en une

décennie en passant de 133 Mrds DHS en 2001 à 399 Mrds DHS en 2011.

L’analyse de cette dynamique révèle un fort

contenu de la croissance économique en

importations. En effet, la tendance des

importations en volume emprunte la même

trajectoire ascendante que le PIB. Or le Maroc a

connu un regain de dynamisme de l’activité de

production au cours de la décennie en particulier

au cours de la période 2005-2010 avec,

notamment, un fort investissement dans les

infrastructures et la mise en œuvre des

stratégies sectorielles. Ces programmes,

conjugués aux politiques de relance de la

demande intérieure, ont suscité des importations

plus que proportionnelles que la croissance

économique. Les estimations économétriques

ont établi une élasticité de la croissance des

importations par rapport au PIB de l’ordre de

1,5: quand le PIB augmente de 1%, les

importations augmentent de 1,5%.

L’analyse affinée des importations a dégagé une

dépendance de plus en plus marquée des processus

productifs d’intrants importés et induisent une

accélération de la pénétration du marché intérieur par les

produits étrangers. Elle a permis d’apprécier la

dépendance à l’égard des importations moyennant une

évaluation des importations incompressibles, lesquelles

représentent 85% des importations totales. Près des

trois quarts de ces importations concernent l’énergie, les

biens finis d’équipement et les demi-produits.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

1

/

67

100%