L`i nflation ré éelle, l`inf flation pe rçue : où est le biai is

IA

C

s

c

o

l

’

(

n

p

t

e

I

C

E‐CTVIE2

0

Lete

r

ervices. Le

t

c

onsommatio

- Sile

t

- Sile

t

- Entr

e

- Aud

e

EnT

u

o

uverte.L’i

n

’

inflation po

r

nourriture,t

a

n

iveau de l’i

p

remièreme

n

e

mpsdedre

s

. Des

o

1. Les

o

L’infl

a

- Infla

t

direc

t

mon

t

cons

é

dem

a

mon

é

- Infla

t

que l

dem

a

l'éco

n

- La

s

méc

a

uneh

a

quia

u

spiral

- L’infl

a

résul

t

finis

o

- Inflat

aug

m

0

13©

r

meinflatio

n

t

aux d'inflati

o

n(IPC).Diff

é

t

auxd'inflati

o

t

auxd’inflati

o

e

5et10%d

e

e

làde20%o

n

u

nisie,sidur

a

n

flationreflét

r

tesurles

p

a

bac,éducat

i

ndicateur a

g

n

t,àidentifie

s

serl’étatde

s

o

riginesau

o

riginesdel’

a

tionpeutêt

r

t

ioninduite

t

ement (ou

s

t

ant de mo

n

é

quence dir

e

a

nde et par

s

é

taireencirc

u

t

ioninduite

es producte

u

a

ndevacon

d

n

omie,oupl

u

s

piraleinfl

a

a

niquement,

e

a

ussedessal

a

u

gmentelesc

o

e.

a

tionimport

é

t

entdel'aug

m

o

udeprodui

t

ioninduite

p

m

ente. C'est

p

0

2

4

6

8

10

L’i

n

désigneune

o

n est géné

r

é

rentsniveau

o

nestinférie

o

nestde3à

4

e

hausse(ave

n

parled’Infl

a

Evolution

d

a

ntl’année2

éeparl’IPC

t

p

roduits et

i

on)celui‐ci

p

g

régéquia

r les différe

n

s

lieuxdel’in

xrégulatio

inflation

r

eexpliquée

p

parunexc

è

s

uffisammen

n

naie nouvel

e

cte du gon

f

s

uite des pri

x

u

lation.

parladem

a

u

rs ne peuv

e

d

uireàl'aug

m

u

sspécifique

m

a

tionniste:

e

tsionveut

c

a

iresalasuite

o

utsdeprodu

c

é

e:Onditq

u

m

entationd

e

t

sfinis.Cette

p

arlescoûts

p

ar exemple

1990

1991

1992

1993

1994

nflationr

é

augmentati

o

r

alement me

s

xd'inflation

urà2%,On

p

4

%paran,l’

I

cdespointe

s

a

tiongalopa

n

d

utauxd’infl

a

012,ilaété

f

t

raduitmall’

i

services uti

l

p

erçoitdefa

ç

affiché en

n

ts facteurs

flationenTu

ns«possi

b

p

arplusieursf

a

è

sdemasse

m

t)àinjecter

le; Dans c

e

f

lement mo

n

x

. L'inflation

a

nde:

Sila

d

e

nt ou ne ve

u

m

entationde

m

entunmar

c

Si le prix

c

orrigerlasi

t

desrevendic

a

c

tionpourles

e

u

'ilyainflati

o

e

sprixdesbi

e

augmentati

o

:L'inflation

lecasquan

d

1994

1995

1996

1997

1998

é

elle,l’in

f

L’inflati

o

o

ndurable,g

s

uré par le

t

sontgénéral

e

p

arledeStab

I

nflationest

q

s

à20%),l’In

f

n

teoud’hyp

e

a

tionenTun

i

Source:IN

S

f

aitétatdep

r

i

nflationress

l

isés quotidi

e

ç

ontrèsnett

e

mars 2013

qui peuven

t

nisie.

b

les»del'i

n

a

cteurs:

m

onétaire:

dans le cir

c

e

tte situatio

n

n

étaire se m

apparait co

m

d

emanded'u

n

u

lent augme

n

sprix.Le p

h

c

héouunpr

o

d'un éléme

t

uationnefa

i

a

tionsdessala

r

e

ntreprisesq

u

o

nimportée

e

nsimporté

s

o

ndesprixp

o

est dite ind

u

d

les salaire

s

1999

2000

2001

2002

f

lationpe

o

nréelle,l’i

n

énérale,eta

u

t

aux de croi

s

e

mentavanc

é

ilitédesprix

q

ualifiéede

r

f

lationestdi

t

e

rinflation.

sieentre19

9

S

r

essioninfla

entieparles

e

nnement o

u

e

sonimpact

a

plus que 6

t

êtreàl’ori

g

n

flation

Dufaitducr

é

c

uit économi

n

, en l'abse

n

anifeste sou

m

meundé

s

n

produitou

n

ter immédi

a

h

énomèned'

e

o

duit.

nt essentiel

i

tqu’empire

r

r

iesquineve

u

u

iréagissente

n

lorsquel'on

v

s

,qu'ils'agiss

o

uvantêtrel

i

u

ite par les

c

s

augmenten

t

2003

2004

2005

2006

2007

rçue:où

n

flationper

ç

u

to‐entreten

u

s

sance annu

e

é

sparleséc

o

;

r

ampante;

t

eouverte;

9

0‐2013(%)

tionniste,au

j

ménagesau

u

fréquemm

a

lorsqu’elle

%. Nous c

h

g

ine de l’infl

a

é

dit,sil'acti

v

que des bie

n

n

ce de créa

t

s la forme

d

s

ordre attri

b

d'unservic

e

a

tement la

p

e

xcès pouva

n

augmente,

r

:

lahaussed

e

u

lentpasperd

n

augmentant

v

eutsoulign

e

edematière

s

i

éeàungliss

e

c

oûtssiuné

l

t

plusviteq

2007

2008

2009

2010

2011

estlebia

i

ç

ue:oùestl

e

u

edesprixd

e

l de l’Indic

e

o

nomistes:

j

ourd’huil’in

quotidien.E

n

ent par le

c

serafaiblem

e

h

erchons d

a

a

tion et dan

s

v

itéfinancée

n

s nouveaux

t

ion de rich

e

d

'une augm

e

b

uéàl'enflu

r

e

essentiele

x

p

roduction, a

l

n

tconcerner

tous les

a

e

sprixcondui

t

d

redeleurspo

lesprix,etali

e

rquelesha

s

premières,

e

mentduta

u

lément esse

n

ue la produ

c

2012

2013

i

s?

e

biais?

esbiensetd

e

e

desprixà

flationestdi

n

effet,lorsq

u

c

onsommate

u

e

nttraduite

a

a

nscetteno

s

undeuxiè

m

n

econduitp

a

àhauteur

d

e

sse réelle,

e

ntation de

r

e de la mas

s

x

cèdel'offre,

l

ors l'excès

d

l'ensemble

d

a

utres suive

n

t

généralemen

t

uvoird’achat

m

ententainsi

ussesdeco

û

debiensse

m

u

xdechange.

n

tiel des co

û

c

tivité(leco

û

e

s

la

te

u

e

u

r

a

u

te

m

e

a

s

d

u

la

la

s

e

et

d

e

d

e

n

t

t

a

ce

la

û

ts

m

i‐

û

ts

û

t

IACE‐CTVIE2013© L’inflationréelle,l’inflationperçue:oùestlebiais?

salarialparunitéproduiteaugmente)oulorsquelesmatièrespremières ou l'énergie de base se

renchérissentcommependantlespremiersetdeuxièmeschocspétroliers.Lahaussedescoûtsserépercute

alorsdanslesprixderevient,puisdanslesprixdevente,d'oùunehaussedesprix.Onparleainsid'«effet

desecondtourdel'inflation».

- Lapaniquemonétaire:Lamanipulationdelamonnaieatoujoursétébaséesurlaconfianceensavaleur;

Si, à tort ou à raison, les agents économiques se persuadent quelamonnaievaperdredesavaleur,ils

voudrontl'échangercontredesbiens(provoquantuneinflationparlademande)oudesdevisesétrangères

(chutesurlemarchédeschanges,hausseduprixdesproduitsimportés,inflationimportée),cequinourrira

l'inflation,valideral'anticipationinflationnisteetlarenforcera.

- Inflationinduitepardesélémentsstructurels:L'inflationpeutêtreinduiteparunétatdonnédelastructure

desmarchés,cequisignifiequelahaussedesprixs'expliqueparlesconditionsdeformationdesprixsurles

marchésoudanslessecteurséconomiques,(monopoles,…).

- Lesanticipations:Lorsdesnégociationscontractuelles,lesagentséconomiquesessayerontd’indexerleurs

revendications sur les prix de différents biens et services et vont ainsi diffuser de façon mécanique le

phénomène de hausse des prix et le transférer en direction d'activités ou de secteurs initialement non

concernésparlesnégociationsetlavariationdeprix.

- Lanaturedesmarchés:Lesenseignementsmicroéconomiqueslaissentmontrerqu’ensituationdeconcurrence

pureetparfaiteleconsommateurachètegénéralementplusdequantitéàdesprixrelativementinferieurspar

rapportàunesituationdeconcurrenceoligopolistiqueoùilachètemoinsetàdesprixplusélevés(pertede

surplusduconsommateur).

2. Régulationspossibledel’inflation

Lathéorieéconomiquedisposedeplusieursinstrumentspourinfluersurl'inflation,ousinécessairemettre

finàunehyperinflation.Pourunemeilleureefficacité,ilfautcoordonnercespolitiques.

- Lapolitiquemonétaire:Lapolitiquemonétaireestdenosjoursleprincipaloutilderégulation de

l'inflation. Pour éviter la déflation, les autorités monétaires (banques centrales en général) optent en

généralpouruneinflationfaiblemaisnonnulle;pouraugmenterlamassemonétaireetdoncleniveau

d'inflation,ilsinjecterontdesliquiditéspardifférentesméthodes(plancheàbillet,achatdetitre,baissedu

tauxdirecteur);pour fairebaisserl'inflationelles agironten sens inverse. Une hausse du taux directeur

entraineunralentissementdelademandecarl’investissementetlaconsommationdiminuentetdoncles

prix augmentent; inversement la baisse dutaux directeur favorise l'endettement, stimule la demande et

peutconduireàlahaussedel'inflation.Enrégimedelibéralisationfinancièreunehaussedutauxdirecteur

destinéeàfreineruneéconomieensurchauffepeutgénérerdeseffetsperversquicontrarientlesobjectifs

visés. La hausse des taux d'intérêt attire les capitaux étrangers à la recherche de meilleurs rendements.

Cetteabondancedecapitauxcontrarielefreinagesouhaité.Inversementunebaissedestauxdirecteursest

susceptibledefairefuirlescapitauxlocauxouétrangersetlimiterlescapacitésdecréditsquel'onvoulait

favoriser.Ils'agitlàd'undescasduthéorèmed'impossibilitéévoquéparMichelAglietta.Onnepeutavoirà

lafoisunsystèmenationaldecontrôleprudentiel,unmarchémondial de capitaux et une inflation

contrôlée.

Comme mesures de régulations en Tunisie, on peut citer la décision de la BCT de relever son taux d’intérêt

directeur à 3,16 % fin août 2012 ; ce taux été maintenu inchangé jusqu'à mars 2013. Constatantlespressions

inflationnistes menaçant la compétitivité de l’économie le Conseil d’Administration de la BCT réuni le 27

mars2013adécidédereleverletauxd’intérêtdirecteurdelaBanquecentralede25pointsdebasepourle

porterà4%etaaussiprislesdécisionssuivantes:

ledéplafonnementdutauxderémunérationdesdépôtsàterme;

lerelèvementdutauxminimumderémunérationdel’épargne;

larevuedesmesuresprisesenoctobre2012portantsurlarationalisationdescréditsàla

consommation(laréductiondutauxdelaréserveobligatoire).

- Lapolitiquebudgétaireetfiscale: Il s'agit d'une politique visant à exacerber les forces naturelles du

marché.L’Etatintervientenstimulantlaproduction(quandcelaestpossible)danslessecteursoùlesprix

augmentent(onparledepolitiquedel'offre),ilestparfoispossibled'augmenterl'offre,etlimiterainsila

haussedesprix;Inversement,l’Etatintervientenrationnantencoreplusfort(parunefiscalitéaugmentée)

ladisponibilitédeproduitsdontiln'estpaspossibled'augmenterl'offre(exemple:produitspétroliers).

A ce niveau et pour contenir les tensions inflationnistes, l’Etat tunisien est intervenu à maintes reprises

pourinonderlemarché(importationdelait,moutonsdel’Aïd,….)

IACE‐CTVIE2013© L’inflationréelle,l’inflationperçue:oùestlebiais?

- Lapolitiquedechange:Lapolitiquedechangeconsisteenunedévaluation(dépréciation) ou

réévaluation(appréciation)de la monnaienationaleparrapportaunedeviseouunpanierdedevise.la

politiquedechangepeutavoirdeseffetssurl'inflation,parlebiaisdelabalancecommerciale.Eneffet,en

jouantsurlavaleurdeladevisenationale,l'étatpeutfavoriserl'exportation(endépréciantsamonnaie)ou

rendre l'importation moins coûteuse (en appréciant sa monnaie). Cette dernière solution peut être utile

pour diminuer l'inflation, surtout lorsqu'il s'agit d'inflationimportée.Apprécierlamonnaiepeutaussi,

théoriquement,agirsurlademandeenfreinantcelle‐ci,quipeutentraînerunediminutiondesprix(etdonc

unebaissedel'inflation)sil'inflationestcauséeparunedemandetropforte.

Dans ce cadre on peutciter les tristes records enregistrés par le dinar tunisien ces derniers mois qui ne

cesse de se déprécier par rapport à l’euro et au dollar américain, nos principales monnaies d’échanges.

SelonlecoursdedevisescommuniquéparlaBanquecentraledeTunisie,l’euroestéchangéà2,13dinars,

alorsqueledollarestéchangéà1,62dinar.Ilyadeuxans,àladatedu9mai2011,l’eurovalait1,97dinar,

alorsqueledollarvalait1,37dinar.Avantlarévolution,etàladatedu10mai2010,l’euroétaità1,88dinar.

Cette dépréciation qui été accompagnée par une baisse des recettes en devises, des restrictions à

l’importation,delapertedelavaleurdel’investissementetdel’aggravationdel’inflation.

- Lecontrôledesprix,dessalaires:Lecontrôledesprixetdessalairesestunemesurequiauneportée

plusvasteetplusgénéralequelecontrôledel'inflation,maisilaaussiétéutiliséspécifiquementpour

combattrel'inflation.Uncontrôledesprixetdessalairesaplusdechancedefonctionners'ilestacceptépar

lasociété(notablementlessyndicats),maiscelaresteunemesureimpopulaire,difficileàmettreenœuvre.

- Changementdemonnaie:Unchangementcompletdemonnaiepeutêtreunesolutionàlaforteinflation.

Lanouvellemonnaiedoitavoirunevaleurstable,cequ'onpeutréaliserenl'adossantàdesactifsréelset

reconnus.

A ce niveau on peut citer la décision de la Banque centrale de Tunisie de retirer les billets de 30 dinars

(1997), et de remplacer ceux de 20 dinars (1992) et de 50 dinars (2008). La Banque Centrale est‐elle

persuadéequ’ilyadescitoyensquicachentleursfortunesdansousousleurmatelas.Etellepenserait,

grâceàcetteactionduchangementdesanciensbilletsdefaireressortirces«fortunes»?

II. Etatdeslieuxdel’inflationenTunisie

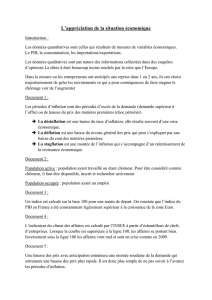

1. Leconstatdel’inflation

Leschiffresofficielspubliésparl’INSrévèlentuntauxd’inflationdépassant6%début2013,cetauxaété

calculé sur la base d’un panier de biens de consommation, majoritairementcomposédeproduits subventionnés

dontlesprixn’évoluentpasd’uneannéeàuneautre.Lahaussedutauxd’inflationobservéerésulte,principalement,

d’uneaugmentationdesprixdelacatégorie‘’alimentationetboissons’’,fortementpondéré,dontletauxdépasse8

%.Cetauxestdûessentiellementàlahaussedesprixdesviandesde13.3%,deshuilesalimentairesde12.7%,des

légumes de 11.2%, des fruits de 11.2%, du lait et dérivés et œufs de 9.3%, et les boisons de 5.5%. Les groupes

transportetlogementreprésentantsuccessivement11.329%et14.0365dupanierduconsommateurexpliquenten

partiel’évolutionduniveaugénéraldesprixsuiteauxaugmentationsde5.5%desprixducarburantet4%desprix

dulogementetdel’électricité.

Tauxd’inflation(base100en2005)

Pondération 2012/11 2013/12

Indicegénéral 100 5.06 6.04

Alimentationetboisson 32.707 6.54 8.66

Habillement 9.217 6.27 7.70

Logement,eau,électricité 14.036 4.75 3.02

Meubles 7.755 5.16 6.19

Sante 6.291 1.84 1.72

Transport 11.329 1.72 3.68

Télécommunication 3.472 0.11 0.53

Loisirs 4.651 6.18 6.24

enseignement 2.331 9.69 1.84

Restaurantethôtels 4.229 5.98 9.33

Biensetservicesdivers 3.982 3.49 4.78

Source:INS

2. Lescauses«probables»del’inflationenTunisie

Lahaussedutauxd’inflations’expliqueparlamultiplicationdesréseauxdecontrebande,ledéséquilibre

entrel’offreetlademande,l’absencedecontrôleéconomiqueetparl’inflationimportée.

- Coûtdeproduction:Selonlanoteconjoncturelledel’INSpubliéeenavril2013,latendancedesprixàla

production a connu en mars 2013 un décrochage par rapport à la tendancedesprixàl’importation;ce

décrochage est le résultat de l’augmentation des coûts de production fin 2012 (dépenses d’énergie,

IACE‐CTVIE2013© L’inflationréelle,l’inflationperçue:oùestlebiais?

salaires….). Les entreprises tunisiennes ont dès lors mécaniquement répercuté cette hausse des coûts de

productionsurleprixdeventedenombreuxproduits.

- Facteurmonétaire:Ladépréciationdudinarvis‐à‐visdudollaretdel’Euro‐Leseuilsymboliquededeux

dinarspouruneuroaétéatteintvoilailyauneannée,etletauxdechangedudinarparrapportaudollarse

retrouveàsonplusforttauxhistoriques’élevantà1,6dinarspourundollar‐agénérémécaniquementde

l’inflationquis’estaccélérésuiteàlabaissedenosréservesdechange.Deplus,cettedépréciationdutaux

dechangeaffectefortementlafactureénergétiqueetalimentairequirisquedepesersurlebudgetdel’état

(directementparlesdépensesdefonctionnementetindirectementauxtraversdelacaissecompensation).

- Lacontrebande:Lacontrebandeetl’exportationillégaleauxfrontièrestuniso‐libyenneontentrainédes

pénuries de plusieurs produits alimentairesdebase.Bienqu’onassisteàunretouraucalmeenLibye,

certainstunisiensétaientenclinàvendredesproduitsauxlibyensàdesprixsupérieursaumarchétirant

les prix vers le haut au niveau national. Ces exportations illégales, pour la plupart des produits

subventionnés,étaienttoujoursévoquéescommemoteurpotentieldel’inflationdepuis2012.

- L’inflationimportée:Cetteinflationestcauséeprincipalementparlahaussedesprixdesbiensimportésqui

serépercuteassezsouventsurlesprixintérieurs.Siunbienimportéjoueunrôlefondamentaldansla

productionlocale,lahaussedesonprixpeutavoirunimpactinflationniste.Demêmeladépréciationdela

monnaiefaitaugmenterleprixdesbiensimportés.

3. Versunerégulationeffectivedel’inflationenTunisie

Concrètement,enTunisie,plusieursmesuresderégulationontétémisesenplace1:

- L’augmentationdelaproductiondesproduitsagricolessensiblesetlagarantiedel’approvisionnementdu

marchéàtraverslaproductionnationaleetl’importationdeproduitsétrangerssicelaestnécessaire.

- Lamiseenplaced’unprogrammedeformationdestocksd’ajustementautitredel’année2013 pourdes

produitscommelespommesdeterre,lelait,lesviandesrougesetblanches

- L’importationde9.000têtesdevachesfécondesetlamiseenplaced’unprogrammed’encouragementpour

leséleveurs.

- Lerenforcementdesréseauxd’espacedevente"duconsommateurauproducteur".

- Une meilleure orientation des subventions de consommation au bénéficedesfamillesenproposantdes

emballagesspéciauxpourcertainsproduitscommelelait,lesucre,l’huiledesoja,lestomatesconcentrées

etlesbouteillesdegaz.

- La fixation de prix plafond de certains produits de consommation (légumes, fruits, viandes, produits

ménagers,produitsagroalimentaires).

- Ledéplafonnementdutauxderémunérationdesdépôtsàterme;

- Lerelèvementdutauxminimumderémunérationdel’épargne;

- Larevuedesmesuresprisesenoctobre2012portantsurlarationalisationdescréditsàlaconsommation

(laréductiondutauxdelaréserveobligatoire).

Malgré ces mesures, la perception de l’inflation est une vérité et la poursuite des tensions inflationnistes

mesuréesparl’IPCresteprobablepourlesprochainsmois.Ilsemblequeleproblèmen’estpasunproblèmede

régulationetdeciblagemaisplutôtunproblèmedemesure:l’IPC semble ne pas refléter la réalité et l’inflation.

4. LeçonsetRecommandations

Nousvenonsdepassercidessusuncertainnombredefacteurscontribuantàexpliquerl’inflationobservée

enTunisielespremiersmoisde2013.Toutefois,cesfacteursliésengrandepartieauxévènementsquiontsecouéle

paysnepermettentpasdeconfirmeroud’infirmersicetteinflationobservéeestdurableetpersistante.L’inflationa

unimpactnonseulementsurlepanierdelaménagèremaisaussisurl’entreprise:Elleaffaiblilesentreprisesenleur

donnant l'illusion de réaliser des profits, elle fausse l'estimation de leur valeur patrimoniale et elle nourri

l’instabilitésociale.Afindecerneretciblerl’inflation,ilestsouhaitabledeprendreenconsidérationlacomposition

del’IPCetleschangementscomportementauxdesconsommateurs.

- Leslimitesdel’IPC:L'indicedesprixàlaconsommationmesurel'évolutionduniveaumoyendesprixdes

biensetservicesconsommésparlesménages,pondérésparleurpartdanslaconsommationmoyennedes

ménages.Commeindicateurdemesuredel’inflation,l’IPCprésenteleslimitessuivantes:

C’estuninstrumentquisefondesurlepanierduconsommateurmoyen.Enfaisantfréquemment

desachats,leconsommateurtunisienaunebonneconnaissancedesprixets’aperçoitrapidement

1Conseildesministresdu22mars2013etCommuniquéduconseild'administrationdelaB.C.Tréunile27mars2013.

IACE‐CTVIE2013© L’inflationréelle,l’inflationperçue:oùestlebiais?

del’augmentationducoûtdelavie.Sonpassagehebdomadaireouquasiquotidienaumarchélui

permet de ressentir directement et immédiatement la hausse des prix des denrées alimentaires,

unehaussequin’apparaitpasclairementdansl’IPC.Ils’ensuitquelorsquel’inflationportesurles

produits et services utilisés quotidiennement ou fréquemment par le consommateur tels que

nourriture, tabac, éducation, celui‐ci perçoitde façon très nette leur impact alors qu’elles seront

faiblementvisiblesauseindel’indicateuragrégé.

Laconstructiondel'IPCneprend pas en considération l'évolution de la qualité des biens, le

changementdesgoûtsdesconsommateursoulesfluctuationsducoursdechange.

l'apparition d'un nouveau produit ou service ou d'une nouveautédansunancienproduit

(innovation)n’apparaitpasdansl’indice.

lechangementdanslarépartitionintertemporelledesachatsdesconsommateursn’estpasprisen

considération par l’IPC: la hausse duprix relatif peutconduireàunreportdelaconsommation

présente(substitutiondubienenquestionpard'autresbiens).

- Versunerévisiondel’IPC: Parallèlement aux mesures prises par les autorités commerciales et

sécuritairesenvuederenforcerlecontrôleàlafoisdesprixetauxfrontièresetafindemieuxappréhender

l’impactdel’inflationsurlasociétéilestnécessaired’enaffinersamesure.Uneffortdecommunicationdoit

êtrefaitautourdel’inflationdupanierdelaménagère.UnIPCfondésurlepanierduconsommateurmoyen

reflètemall’inflationressentieparlapopulation.Vulafortedisparitérégionaleetlesinégalitéssociales;

onnepeutpasparlerd’unindiced’inflation(IPC)maisdeplusieurs indices d’inflation qui tiendraient

comptedecesdisparités.Cesdifférentsindicesdesprixàlaconsommationpourraientinclure:

unindicedeprixpourlesménagespauvres,

unindicedeprixparrégion

unindicedupanierdelaménagère.

- Versunepriseenconsidérationdeshabitudesdesconsommateurs:Lesmutationsquesubissentles

habitudes de consommation ainsi que l’apparition de nouveaux produits et services ne sont pas pris en

considérationaveclaméthodeactuelledecalculdel’IPC;Cetteméthodenepermetpasdecomprendreen

particulier si ce sont les prix qui influencent les choix de consommation, ou si ce sont les choix de

consommationquiinfluencentlesprix.

- Pourunindicedecoûtdelavie:Lestunisiensressententdeplusenplusledécalageentrel’évolution

desprixannoncésetlaréalité.Ilestplusquejamaisnécessaired’imposerlamiseenplaced’unvéritable

indiceducoûtdelavie. Lecoûtdelavieestuneévaluationducoûtmoyendesdépensesdeconsommation

desménages.Lesindicesutiliséspourmesurerl’inflationnepermettentpasdemesurerl’évolutionducoût

delavie.Pourmesurerl’évolutionducoûtdelavie,ilfautinclurelavariationdesquantitésconsommées.

- Lelancementd’unsimulateurd’inflation:Afin d'illustrer l'importance de l'effet de la composition en

biens et services du panier moyen pour chaque consommateur prisindividuellement,l’IACElancera‐à

l’instardelaFrance‐unsimulateurd'inflationpersonnalisésursonsiteofficiel.Lesimulateurpermetà

chacunenfonctiondesapropreconsommationd'évaluerl'inflationqu'ilsubit.Ilseraquestionàceniveau

pourchaquepersonnephysiqueoumoraled’intervenirsurlaplateformevirtuelledel’IACE–toutechose

étantégaleparailleurs‐pouraffectersonrevenuselonlapartdedépenseeffectivequ’ilconsacreàchaque

groupe de produit voire à chaque produit et non conformément à la pondération du ‘’consommateur

moyen’’avancéeparl’INS.

1

/

5

100%