TS-tp-p1B-11-CC mecanismes

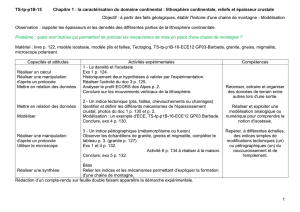

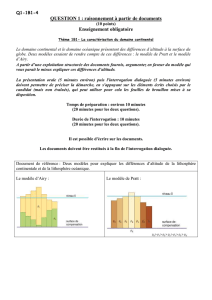

TS-tp-p1B-11 Chapitre 1 : la caractérisation du domaine continental : lithosphère continentale, reliefs et épaisseur crustale

1

Objectif : à partir des faits géologiques, établir l'histoire d'une chaîne de montagnes - modélisation

Observation : rappeler les épaisseurs et les densités des différentes parties de la lithosphère continentale.

Problème : quels sont indices qui permettent de préciser les mécanismes de mise en place d'une chaîne de montagnes ?

Matériel : blouse, livre p. 122, modèle isostasie, logiciel SimulAIRY (FT 21), plis, failles et compression (sable ou plâtre), TectoGlob, TS-tp-

p1B-11-ECE-Barbade, granite, gneiss, migmatite, microscope polarisant, poly.

Capacités et attitudes

Activités expérimentales

Compétences

Réaliser un calcul

Réaliser une manipulation

d'après un protocole

Utiliser un logiciel de simulation

Mettre en relation des données

Mettre en relation des données

Modéliser

Réaliser une manipulation

d'après un protocole

Utiliser le microscope

Mettre en relation des données

Réaliser une synthèse

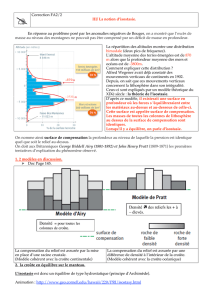

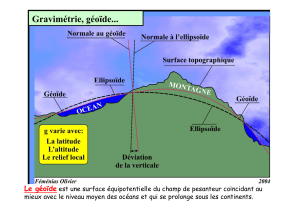

1 - La densité et l'isostasie

Exo 1 p. 124.

Historiquement 2 hypothèses (expliquer les différences doc 2 p. 125).

Valider par l'expérimentation, réaliser l'activité du doc 3 p. 125.

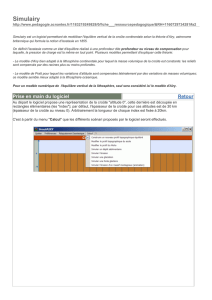

Utiliser SimulAIRY (voir FT 21).

Analyser le profil ECORS des Alpes p. 2.

Conclure sur les mouvements verticaux de la lithosphère.

2 - Un indice tectonique (plis, failles, chevauchements ou charriages)

Identifier et définir les différents mécanismes de l'épaississement

crustal, photos du doc 1 p. 130 et p. 2.

Modélisation : un exemple d'ECE, TS-tp-p1B-11-ECE12 GP03 Barbade.

Conclure, exo 4 p. 130.

3 - Un indice pétrographique (métamorphisme ou fusion)

Observer les échantillons de granite, gneiss et migmatite, compléter le

tableau p. 3. (granite p. 127).

à réaliser à la maison.

Exo 1 et 4 p. 132 + Activité 6 p. 134 + exo 5 p. 132.

Bilan

Relier les indices et les mécanismes permettant d'expliquer la formation

d'une chaîne de montagnes.

Recenser, extraire et organiser

des données de terrain entre

autres lors d'une sortie.

Réaliser et exploiter une

modélisation analogique ou

numérique pour comprendre la

notion d'isostasie.

Repérer, à différentes échelles,

des indices simples de

modifications tectoniques (un)

ou pétrographiques (un) du

raccourcissement et de

l'empilement.

Rédaction d’un compte-rendu sur feuille double faisant apparaître la démarche expérimentale.

TS-tp-p1B-11 Chapitre 1 : la caractérisation du domaine continental : lithosphère continentale, reliefs et épaisseur crustale

2

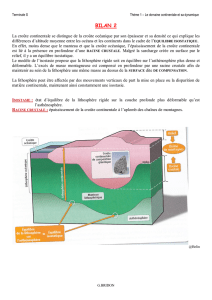

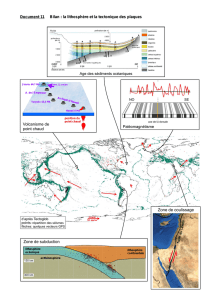

1 - La densité et l'isostasie : profil ECORS des Alpes

2 - Un indice tectonique (plis, failles, chevauchements ou charriages)

Lodève (sud Massif central)

Nappe des flyshs à helminthoïdes (Alpes)

TS-tp-p1B-11 Chapitre 1 : la caractérisation du domaine continental : lithosphère continentale, reliefs et épaisseur crustale

3

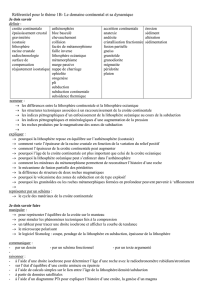

3 - Un indice pétrographique (métamorphisme ou fusion)

Granite

Gneiss

Migmatite

Croquis

Couleur

Taille des minéraux

Nature des minéraux

Disposition des minéraux

Roche d'origine

Mécanisme de formation

Type de roche

1

/

3

100%