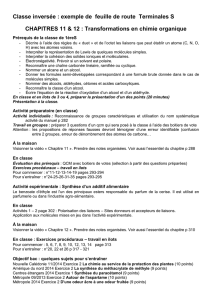

Chimie Molécules organiques de la matière colorée

27/09/2015 C06_molecules_organiques_colorees2.doc 1/2

1ère S

Thème : Couleurs et images

Activités

Chimie

Molécules organiques de la matière colorée

Chap.6

Notions et contenus

Compétences exigibles

Matières colorées

Colorants, pigments ; extraction et synthèse.

Distinguer un pigment d’un colorant.

Molécules organiques colorées : structures

moléculaires, molécules à liaisons conjuguées.

Savoir que les molécules de la chimie organique sont constituées

principalement des éléments C et H.

Reconnaître si deux doubles liaisons sont en position conjuguée

dans une chaîne carbonée.

Établir un lien entre la structure moléculaire et le caractère coloré

ou non coloré d’une molécule.

Indicateurs colorés.

Repérer expérimentalement des paramètres influençant la couleur

d’une substance (pH, solvant, etc.).

Introduction

On a vu le processus de formation d’une image la rétine. L’œil humain est aussi capable de visualiser des couleurs

grâce à des cellules situées sur la rétine : les cônes. Dans ce chapitre, nous allons appréhender les molécules

« colorées » : qu’est-ce qui explique leur caractère coloré ? Comment les obtenir ?

Il faudra distinguer les colorants et les pigments.

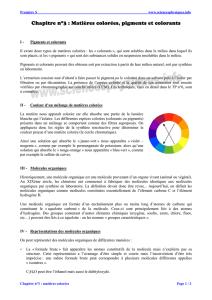

I. Pigments et colorants

Les molécules de la matière colorée sont classées en deux catégories suivant leur solubilité dans le milieu coloré :

Les pigments, espèces insolubles, en suspension dans un liquide ou en dispersion dans un solide.

Exemples de pigment : produits cométiques ; peinture

Les colorants, espèces solubles dans le milieu qu’ils colorent.

Exemples de colorant : teinture des vêtements ; colorants alimentaires ; encres

Fabriqué (pigment ou colorant synthétique), il peut provenir :

D’une source minérale comprenant des liaisons chimiques avec des métaux (sulfure, oxydes synthétiques,

plomb, cadmium, chrome, cobalt mercure). La fabrication de pigments de synthèse est connue depuis l’antiquité

(bleu égyptien, vermillon).

D’une source organique, issu de la chimie du pétrole, et basé sur des liaisons carbone (pérylènes,

phtalocyanines, azoïques). Leur découverte date du XIXe siècle et, constamment améliorés, ils sont les plus

utilisés aujourd’hui.

En 1856, un jeune chimiste, William Henry Perkin (1838-1907) essaya de synthétiser la quinine pour combattre le

paludisme qui touchait les troupes anglaises stationnées en Inde. Ces essais l’amenèrent à oxyder un dérivé de

l’aniline. Il obtint un précipité mauve qui n’avait rien à voir avec la quinine mais qui éveilla la curiosité du

chimiste. Il venait de découvrir un colorant de bonne qualité pour les textiles, qu’il appela pourpre d’aniline, ou

mauvéine. Ce fut la gloire et la richesse pour Perkin. Il venait d’inventer le premier colorant synthétique utilisable

par l’industrie.

De nos jours, la plupart des pigments sont d’origine synthétique (industrielle). Seuls quelques pigments sont encore

extraits à partir de minéraux, comme les ocres.

En 1859, un composé rouge fuchsia, la fuchsine, est synthétisé et connaît un vif succès. Les synthèses de colorants

se succèdent alors rapidement. Dès lors, les chimistes s’intéressent à la structure des molécules, donnant naissance

à une nouvelle discipline, la chimie organique.

La synthèse d’une molécule se déroule généralement en trois étapes:

La transformation, déclenchée par la mise en présence des réactifs ;

Le traitement, pour isoler et purifier l’espèce synthétisée ;

L’identification de l’espèce synthétisée, par exemple par chromatographie sur couche mince.

27/09/2015 C06_molecules_organiques_colorees2.doc 2/2

II. Structure moléculaire et caractère coloré d’une espèce chimique

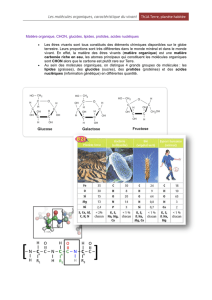

1. Les molécules organiques

Les molécules organiques sont essentiellement constituées d’atomes C et H.

Remarque : on utilise souvent les formules topologiques pour représenter les molécules organiques mais dans

cette représentation, les atomes C et H ne sont pas explicitement représentés !

2. Les molécules à liaisons conjuguées

Définition : deux doubles liaisons entre atomes sont dites conjuguées si elles ne sont séparées que par une

liaison simple.

Un molécule organique qui est constituée d’une alternance ininterrompue d’au moins 7 liaisons conjuguées et

en l’absence de groupe caractéristique, forme un matériau coloré.

Exercices 7 - 8 et 10 p.107

3. Rôle des groupes caractéristiques

La présence de groupes caractéristiques, appelés

auxochromes, –OH, –OCH3, –NH2, –X (pour les

halogènes), –N(CH3)2, dans un molécule de la matière

colorée peut influencer la couleur des molécules

(augmentation de l’intensité de la couleur ou modification

de la couleur). C’est pourquoi des composés présentant la

même structure de base ont des différences de couleurs.

III. Facteurs pouvant influencer la couleur d’un matériau

Le pH du milieu dans lequel la molécule est en solution. Ces molécules sont souvent utilisées comme indicateurs

coloré par exemple : formes basique et acide de l’hélianthine (jaune et rouge).

La nature du solvant (I2 est brun dans un solvant polaire, sinon il est violet)

Présence d’eau (ex : sulfate de cuivre ; chlorure de cobalt) ; de O2, etc...

Techniques de protection des œuvres d’art dans les musées pour éviter d’altérer les couleurs.

Exercices 13 et 18 p.110

1

/

2

100%