l`anesthesie de l`insuffisant coronarien en dehors de la

Dr Dassier, le coronarien, 01/02/11,1/12

L’ANESTHESIE DE L’INSUFFISANT CORONARIEN

EN DEHORS DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE.

INTRODUCTION

En France le nombre de coronariens opérés par an est de 120.000. L’insuffisant coronarien

(ICO) est exposé à des complications majeures pendant tout acte d’anesthésie. L’insuffisance

coronaire expose au risque d’ischémie péri opératoire, d’angor instable et d’infarctus du

myocarde en post opératoire.

L’ischémie myocardique péri opératoire est évaluée entre 1.4 et 38 %.le diagnostic

repose sur le monitorage du segment ST et le dosage de la Troponine Ic

L’ischémie myocardique post opératoire est fréquente et grave et multiplie par 2,2 le

risque d’accidents myocardique dans les deux années qui suivent.

PHYSIOPATHOLOGIE

Les apports myocardiques.

Les apports en O2 au myocarde dépendent :

-Du débit sanguin coronarien.

Le débit en aval d’une sténose coronaire est proportionnel à la pression de perfusion, c.a.d. la

différence entre la PAD et la pression de remplissage du VG (Pcp). La PAM est un reflet de

la pression de perfusion coronaire. Cette PAM doit toujours être supérieure à 60-70 mm

de Hg.

-De la durée de la diastole,

Elle est dépendante de la FC. La perfusion coronaire du VG s’effectue pendant la

DIASTOLE. Toute tachycardie peut être associée à une ischémie myocardique.

-Le contenu artériel en O2.

Il dépend de la concentration en hémoglobine et de la SaO2. L’hématocrite chez le

coronarien doit toujours être supérieur à 30 %. Une hémodilution normovolémique, en

orthopédie, abaissant à 30% l’hématocrite s’accompagne d’une modification du segment ST

chez 15% des patients ASA 3 ; Par contre l’anémie chronique est mieux supportée.

La SaO2 doit être toujours supérieure à 95 % en per opératoire et au réveil.

La demande en O2 du myocarde dépend :

-De la tension pariétale du VG.

La tension pariétale du VG est liée à la pression intra cavitaire et à l’épaisseur de la paroi du

VG. Il dépend donc de la pression télé diastolique du VG (PtdVG). Une augmentation de la

postcharge et de la précharge augmentent la tension pariétale du VG.

-De la fréquence cardiaque.

La tachycardie augmente les besoins en O2 en diminuant le temps de remplissage diastolique.

Dr Dassier, le coronarien, 01/02/11,2/12

-De l’inotropisme.

Une augmentation de l’inotropisme est souvent associée à une tachycardie.

-De l’augmentation de la consommation d’O2 de l’organisme (VO2), surtout lors du

réveil :

Notamment du fait de l’existence de tremblements secondaires à l’activité thermorégulatrice,

la diminution de l’analgésie et au sevrage de la ventilation.

Les risques d’ischémie myocardique, en chirurgie non cardiaque, surviennent :

-le plus souvent en postopératoire (40%)

- contre 17% à 27% en préopératoire,

- et seulement 20% en per opératoire.

A noter plus de 90% des accidents ischémiques se font de façon silencieuse.

LES CONSEQUENCES DE L’ISCHEMIE MYOCARDIQUE

En cas d’occlusion d’une coronaire, dans les 30 secondes apparaissent successivement :

- un trouble de la relaxation ventriculaire (ETO en 3D continue),

- une dysfonction systolique dans le territoire concerné, à type d’hypokinésie, d’akinésie,

de dyskinésie, un dysfonctionnement des piliers mitraux avec une IM (onde v), et une

insuffisance cardiaque gauche, (intérêt de l’échocardiographie puis de la Swan Ganz)

-un OAP par augmentation de la PtdVG, (intérêt de la Swan Ganz et la Pcp)

-A l’ECG des troubles de la repolarisation (sus ou sous décalage de ST de plus de 4 mm),

une ischémie (onde T négative et symétrique) et des troubles du rythme voire de la

conduction. (intérêt du monitorage du segment ST)

-Une symptomatologie angineuse,

- Sur le plan métabolique, présence d’une lactacidémie au niveau du sinus coronaire, avec

les stigmates de la souffrance myocardique : troponine Ic et CPKMB augmentés.

L’ischémie silencieuse ou symptomatique diminue la sensibilité du baroréflexe artériel.

LE DIAGNOSTIC DE L’ISCHEMIE MYOCARDIQUE

L’ischémie myocardique est en règle silencieuse, pendant la période péri opératoire. Les

principales technologies permettant le diagnostic sont :

L’ECG avec l’analyse du segment ST.

L’analyse du segment ST en dérivations DII et V4-5 est fait en continu en per-opératoire et

en SSPI.

Les signes électriques décrits dans le cours sur l’électrocardiogramme (cf. annexe) sont :

- un sous décalage de ST d’amplitude supérieure ou égale à 1mm, témoignant d’une

ischémie sous endocardique,

- un su décalage de ST d’amplitude supérieure à 2 mm, signant une ischémie trans-murale.

Dr Dassier, le coronarien, 01/02/11,3/12

En cas de bloc de branche, d’une hypertrophie ventriculaire, d’un PM ou d’un Bloc Auriculo-

ventriculaire, le monitorage est volontiers inopérant.

L’échocardiographie.

Les troubles de la cinétique segmentaire du VG sont visualisés : hypokinésie, akinésie et

dyskinésie.

L’échocardiographie trans-oésophagienne (ETO) est la technique de choix en anesthésie. La

sonde est placée une fois le patient anesthésié (risque de sous décalage de ST chez le sujet

réveillé). Cette technique est sensible, mais impose la présence d’un échographiste entraîné.

Elle permet d’apprécier le niveau de postcharge du VG (volume télé systolique), de

précharge (volume télé diastolique), le niveau de contractilité, l’état de la volémie et la

fraction de raccourcissement. Le diagnostic est néanmoins parfois difficile notamment en

cas d’hypovolémie aigue ou d’un clampage supra coeliaque de l’aorte.

Cette technique est difficilement utilisable chez les sujets extubés ou conscients.

Le cathéter de Swan Ganz.

L’ischémie myocardique entraîne une diminution de la compliance du VG avec une

augmentation de la Pcp (supérieure à 15 mm de Hg) et l’apparition d’une onde v.

Les signes apparaissent plus rapidement que les modifications ECG. La Swan Ganz

permet de faire un bilan hémodynamique complet. La spécificité de cette méthode est jugée

par certains auteurs comme faible.

Le monitorage de la SvO2est fondamental. La valeur normale de la SvO2est de 60-

65%.En cas de diminution de la SvO2,il faut évoquer un réveil, un trouble de la ventilation

et surtout la prochaine survenue d’une complication cardiaque :

- un trouble du rythme,

- une insuffisance cardiaque ou ischémie myocardique.

L’indication de pose d’une Swan Ganz à SvO2et débit continu doit être la règle en cas :

- D’une fraction d’éjection du VG inférieure à 45%. L’utilisation des Swan Ganz

- En cas d’atteinte coronaire tri tronculaire.

- En cas d’antécédent récent d’un IDM (inférieur ou égal à 1 mois), d’un épisode de

décompensation cardiaque gauche.

-De chirurgie hémorragique ou de longue durée.

-De chirurgies abdominales et thoraciques majeures, ou avec clampage aortique,

-En cas d’état de choc, de polytraumatisme,

-De sepsis avec état de choc,

-De défaillance respiratoire sévère.

Dr Dassier, le coronarien, 01/02/11,4/12

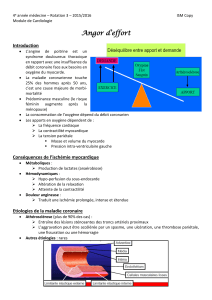

DEFINITION DES PATIENTS

A RISQUE ISCHEMIQUE MYOCARDIQUE

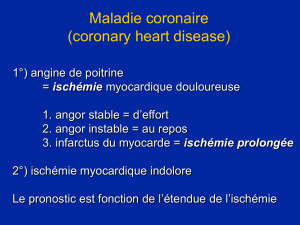

Il s’agit de patient présentant dans leurs antécédents des épisodes angineux ou d’IDM.

L’angine de poitrine se décline en plusieurs classes avec comme facteur de risque maximum

l’angor instable qui peut évoluer à tout moment vers le syndrome de menace, antichambre de

l’IDM.

LES FACTEURS DE RISQUE.

Les facteurs de risque sont dominés par l’athérosclérose, l’HTA le tabac,

l’hypercholestérolémie et le diabète. Le diabétique est exposé à des accidents ischémiques

silencieux voire au maximum à des IDM silencieux.

L’HTA mal traitée expose en cas de systolique > à 160 mm de Hg au risque

d’ischémie silencieuse. Une HTA diastolique > à 90 mm de Hg est de mauvais pronostic.

Il faut aussi intégrer la fonction ventriculaire gauche et le risque d’artérite diffuse

touchant les carotides (sténoses carotidiennes significatives) et l’aorte (anévrysme de l’aorte

abdominale). Les antécédents d’IDM exposent au risque de récidive en cas d’intervention

chirurgicale.

L’EVALUATION DE LA RESERVE MYOCARDIQUE.

Il convient de déterminer le stade de l’angor (de repos, d’effort à chiffrer, instable) et les

antécédents d’IDM.

Il convient d’apprécier la tolérance à l’effort des patients. On évalue l’activité physique qui

est gradué en MET (équivalent métabolique correspond à une consommation d’oxygène de

3.5 ml/kg/mn) :

MET 1 : - soins quotidiens personnels et activités ménagères

- déplacements à l’intérieur d’une habitation

- marche lente sur terrain plat

MET 4 : - Montée d’un étage,

- Marche rapide sur terrain plat

- Course sur courte distance

- Activité sportive non soutenue (golf)

MET >10 - activités sportives soutenues (jogging, tennis).

La tolérance est jugée faible lorsqu’elle ne peut dépasser 4 MET.

Dr Dassier, le coronarien, 01/02/11,5/12

L’EVALUATION DES RISQUES LIES AU PATIENT ET A SES ANTECEDENTS ET A

SA SYMPTOMATOLOGIE :

Le risque élevé :

-IDM inférieur à 1 mois,

-Angor instable, ou invalident,

-Troubles du rythme (TV ou ESV avec IVG) ou de la conduction,

-Valvulopathies symptomatiques

Le risque moyen :

-IDM > à 3 mois,

- Angor stabilisé et I. cardiaque grade I ou II (NYHA)

-Diabète insulino-dépendant

-I. rénale

Le risque faible :

- Age > à 70 ans, ECG pathologique,

- Rythme non sinusal, HTA mal équilibrée,

- Antécédent d’accident vasculaire cérébral

LE RISQUE LIE AU TYPE DE CHIRURGIE :

Un risque chirurgical élevé > à 5% :

- Chirurgie non superficielle en urgence

- Chirurgie vasculaire aortique ou périphérique,

- Chirurgies longues avec pertes sanguines ou transferts liquidiens

importants

Un risque chirurgical moyen (<5%):

- endartérectomie carotidienne,

- chirurgie digestive ou thoracique,

- chirurgie orthopédique ou prostatique,

Un risque chirurgical faible (<1%):

- Chirurgie de surface,

- Chirurgie ophtalmologique, varices et urologie

- Chirurgie ambulatoire,

LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES permettent d’apprécier la réserve myocardique :

Il s’agit :

- de l’ECG et de l’épreuve d’effort

- De la scintigraphie au thallium dipyradimole. Cette technique permet de visualiser les

zones myocardiques hypo perfusées ou nécrosées.

- La ventriculographie isotopique.

-L’échocardiographie associée à la dobutamine (de stress)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%