Rapport en Français - Infoterre

Modélisation de l'influence des

variations de pression barométrique

sur le profil de concentration dans un

piézomètre.

Contexte du Plateau de Saclay

(France)

BRGM/RP-63870-FR

Septembre 2014

D. Thiéry

Modélisation de l'influence des

variations de pression barométrique

sur le profil de concentration dans un

piézomètre.

Contexte du Plateau de Saclay

(France)

BRGM/RP-63870-FR

Septembre 2014

Recherche réalisée dans le cadre des projets

de développement du BRGM 2013-2014

D. Thiéry

Vérificateur :

Nom : Yves Barthélemy (D3E/GDR)

Date : 25/08/2014

Signature :

Approbateur :

Nom : Serge Lallier

Directeur adjoint de D3E/DIR

Date : 25/08/2014

Signature :

Le système de management de la qualité et de l’environnement

est certifié par AFNOR selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Mots-clés :

En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :

Thiéry D. (2014) – Modélisation de l'influence des variations de pression barométrique sur le profil de

concentration dans un piézomètre. Contexte du Plateau de Saclay (France). BRGM/RP-63870-FR, 35 p.,

24 fig.

© BRGM, 2014, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM.

Influence de la pression barométrique sur la stratification

BRGM/RP-63870-FR – Rapport final 3

Synthèse

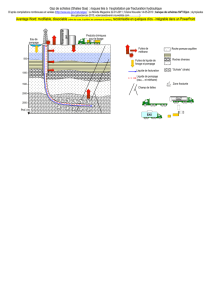

Pour déterminer la stratification de pollutions dans un aquifère, il est classique de faire des

mesures dans des piézomètres d’observation. Plusieurs techniques sont possibles, dont

notamment :

introduction d’une chaîne verticale de capteurs passifs suspendue dans le piézomètre, de

façon à déterminer où se situe la pollution ;

réalisation de « pompages ponctuels », entre « packers » (ou obturateurs ») positionnés à

différentes profondeurs, ou au moyen d’un procédé d’échantillonnage sélectif multi-niveaux

(p. ex. dispositif mobile à trois pompes superposées).

Dans un certain nombre de cas, l’utilisation de capteurs passifs, sans pompage, met en

évidence une concentration uniforme ou quasi uniforme sur toute la hauteur du piézomètre,

alors que des « pompages ponctuels » montrent un profil de concentration nettement stratifié.

Il est donc nécessaire d’expliquer les divergences constatées entre les résultats fournis par ces

deux approches, afin de mieux définir leurs périmètres d’utilisation respectifs.

Ce rapport s’attache à comprendre et à modéliser les phénomènes mis en jeu.

Les ordres de grandeur des paramètres utilisés correspondent à ceux du Plateau de Saclay,

l’un des cas où ont été observées de nettes divergences entre profils de concentration obtenus

par chaîne de capteurs passifs et par « pompages ponctuels ».

L’analyse hydrogéologique détaillée de la zone du Plateau de Saclay montre que l’aquifère des

Sables de Fontainebleau comporte une épaisse zone non saturée (ZNS), scellée par une

couche superficielle d’argiles imperméables à l’air. Dans ce contexte, les piézomètres

d’observation montrent des oscillations rapides de niveau, directement corrélées à la pression

barométrique, alors que la nappe elle-même, libre et de grande extension, évolue très

lentement du fait de son inertie importante. Les oscillations « barométriques » observées dans

les piézomètres s’expliquent par la couverture argileuse superficielle qui joue un rôle d’écran

entre l’atmosphère et la ZNS.

L’une des hypothèses formulées pour expliquer les divergences constatées sur les profils de

concentration selon le dispositif de mesure utilisé, est que, dans le tubage du piézomètre

d’observation, les oscillations de niveau provoquées par les variations de la pression

atmosphérique brassent et homogénéisent la colonne d’eau, avec pour conséquence le fait que

celle-ci ne reflète plus exactement la distribution verticale des concentrations dans la nappe

alentour.

Pour vérifier la validité de cette hypothèse, on a utilisé le code de calcul MARTHE du BRGM

(Thiéry 1993, 1995, 2010a, 2010b, 2010c, 2014) pour modéliser l’influence d’oscillations

barométriques sur un profil de concentration dans un piézomètre d’observation.

À l’issue d’une série de simulations, il apparaît en effet que des variations barométriques

cycliques, de l’ordre de 60 cm d’eau d’amplitude sur 3 jours, peuvent conduire, après une

période de l’ordre de 1 à 3 ans, à une homogénéisation du profil de concentration dans un

piézomètre d’observation.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

1

/

38

100%