Des violences extrêmes aux violences

S

ciences-

C

roisées

Numéro 9 : Contributions libres

Des violences extrêmes aux violences quotidiennes :

Approches critiques de la notion de traumatisme

Alexis

Cukier

Allocataire moniteur, Département de Philosophie

(Sophiapol - Université de Paris-Nanterre)

alexis.cukier@gmail.com

Cécile Lavergne

Allocataire monitrice, Département de Philosophie

(Sophiapol - Université de Paris-Nanterre)

Valentina Ragno

Doctorante, Département de Philosophie

(Sophiapol - Université de Paris-Nanterre)

Des violences extrêmes aux violences quotidiennes :

approches critiques de la notion de traumatisme

Résumé

Après un examen des usages courants et des théories (psychologiques, sociologiques,

philosophiques) contemporaines de la notion de traumatisme, nous proposons une

approche critique de la conception dominante des « violences traumatiques » comme

événements « traumatogènes » produisant des « drames sociaux ». A partir d’une

analyse des conceptions contemporaines de phénomènes de « violences extrêmes »

(pratiques de guerre, torture, agressions) et de « violences quotidiennes » (harcèlement,

management par le stress, dominations), nous proposons de critiquer à la fois

l’individualisation des traumatismes et l’utilisation de cette catégorie à des fins de

gouvernement des populations et de management des subjectivités. Dans cette

perspective, nous proposons l’esquisse d’une nouvelle thématisation de cette catégorie

de traumatisme, inspirée de la philosophie sociale, et attentive aux nouvelles formes de

« violences ordinaires » et de « souffrances sociales », et à leurs effets de subjectivation

et de désaffiliation spécifiques.

Mots-clés : traumatisme – violences – subjectivités – culture thérapeutique –

souffrance sociale

- 1 -

Introduction

Nous employons les termes de violence et de traumatisme, dans l’usage

courant, théorique ou clinique, pour comprendre des situations et des

souffrances apparemment très diverses. Mais qu’y a-t-il de commun, par

exemple, entre les violences « extrêmes » – qu’elles soient « politiques »

(guerre, emprisonnement, torture) ou « privées » (agressions, viols, etc.) – et les

violences « quotidiennes » – qu’elles soient professionnelles (harcèlement

moral au travail, management par le stress), psychologiques (harcèlement,

dominations) ou sociales (licenciements, menaces) ? Et entre les traumatismes

dus, par exemple, à une catastrophe naturelle, à un attentat, à un événement

social brutal ou à une agression intentionnelle ? Même s’ils peuvent se recouper

ou se cumuler, les types de causes et de souffrances psychiques qui y sont en jeu

semblent difficilement identifiables. Mais surtout, la multiplicité des usages des

notions de violence et de traumatisme, ainsi que leur relative imprécision,

semblent atténuer leur pouvoir thérapeutique (diagnostic et prise en charge),

politique (dénonciation et lutte) et social (compréhension et aide adéquate).

C’est pour répondre à ce constat que nous proposons une approche critique

« des violences traumatiques » et de la compréhension de la violence à partir de

la catégorie de traumatisme.

A cette fin, nous n’adopterons pas la perspective de leurs causes – les

facteurs dits « traumatogènes » – mais celle de leurs effets, autrement dit, le

point de vue de ce qu’elles produisent (représentations, émotions et souffrances)

sur les individus, sur leurs psychismes ou sur leurs corps. Nous serons ainsi

amenés à nous demander quel pouvoir certaines violences, comprises comme

traumatiques, ont dans la constitution des subjectivités.

Nous partirons, plus précisément, du constat d’une rencontre entre la

compréhension savante du traumatisme (comme conséquence psychique d’un

choc) et sa compréhension usuelle (comme drame psychique et social d’un

peuple) et de l’hypothèse que cette rencontre a des conséquences cliniques,

théoriques et politiques, décisives. On peut citer à cet égard un extrait L’Empire

du traumatisme de Didier Fassin et Richard Rechtman (2007), qui pourrait

résumer notre point de départ : « Ce terme [traumatisme] doit […] s’entendre à

la fois au sens restreint que la santé mentale lui confère (la trace laissée dans le

psychisme) et en suivant l’usage toujours plus répandu dans le sens commun

(une brèche ouverte dans la mémoire collective) […]. De l’acception littérale

des psychiatres (le choc psychologique) à l’extension métaphorique dans les

médias (le drame social) – et souvent, d’ailleurs, on passe au sein d’un même

discours de l’une à l’autre sans précaution particulière –, la notion de

traumatisme s’impose donc comme un lieu commun du monde contemporain,

autrement dit comme une vérité partagée ». C’est donc de cet emploi généralisé

de la notion de traumatisme, qui inquiète les frontières entre discours cliniques

et quotidiens, que nous proposons d’effectuer une critique – non pas au sens

d’une attaque, mais plutôt d’une clarification et d’une précision des contextes

sociaux de ses usages, de sa portée thérapeutique et politique et des limites de

ses applications légitimes. Nous espérons que cette critique pourra contribuer à

rendre intelligible les effets de certaines violences, ainsi que leur

compréhension comme traumatiques, sur la construction contemporaine des

subjectivités.

- 2 -

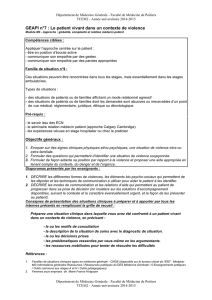

1. Les usages politiques et nosographiques de la catégorie de traumatisme :

ce que nous dit le traumatisme de la vérité contemporaine des violences

L’enjeu de ce premier temps de l’analyse sera de dégager trois usages

distincts de la catégorie de traumatisme, usages neuro-cogntif,

psychothérapeutique et culturel, pour montrer ce qu’ils peuvent nous apprendre

des régimes de véridiction des violences contemporaines, autrement dit de la

manière dont les effets traumatiques des violences sur les subjectivités sont pris

dans des dispositifs discursifs ayant valeur de vérité. Nous verrons que c’est un

langage commun de l’événement qui subsume ces trois usages.

On peut définir la violence de manière minimale comme excès ou abus

dans le déchaînement de la force, c'est-à-dire comme effet d’une contrainte

physique ou psychique qui se traduit par de la souffrance, des blessures,

pouvant conduire à la mort. Il faut ajouter que la violence n’est le plus souvent

qualifiée comme telle que lorsque s’atteste la conjonction entre l’intensité de la

force et son caractère illégitime. C’est d’ailleurs sur cette illégitimité que

s’appuie la revendication de la condition de victime, qui sera d’autant plus

difficile à faire valoir que les violences subies seront qualifiées de légitimes1.

Mais la reconnaissance du statut de victime est-elle absolument nécessaire à

l’individu traumatisé pour amorcer une « sortie de crise » ? C’est ce que laisse

entendre une série de travaux en victimologie, portant notamment sur les

violences conjugales, où la sanction de la loi et la reconnaissance des violences

vécues sont présentées comme un préalable nécessaire à la reconstruction de

l’identité (Faget, 2004). Nous ne pourrons pas aborder ici la discussion de ces

travaux, mais souhaitions pointer le lien entre vécus de violence et vulnérabilité

des identités individuelles – qui fera l’objet d’une approche critique dans la

deuxième partie de cette contribution. Ce lien entre identité et violence est

ressaisi par Françoise Héritier (1996), lorsque dans ses définitions liminaires de

la violence, elle insiste sur le noyau conceptuel de l’effraction : « tantôt du

corps comme territoire clos, tantôt du territoire physique ou moral conçu

comme un corps dépeçable ». C’est justement cette effraction de la violence,

lorsqu’elle implique une expérience de grande tension émotionnelle pour

l’individu, qui est pensée comme proprement « traumatique ».

Catherine Malabou dans Les Nouveaux Blessés (2007), oppose à la

définition psychanalytique et freudienne du trauma2, celle neurocognitive de

traumatisme (sur la base de la « méthode des lésions »3 employée par exemple

par Antonio R. Damasio, 19954). En fait, la catégorie de traumatisme psychique

réfère pour elle à des types de conduites que l’on retrouve à la fois chez les

cérébro-lésés (individus souffrant de maladies dégénératives comme

Alzheimer), mais aussi chez les victimes de ce qu’elle appelle des

1 On sait par exemple la difficulté qu’il y a faire reconnaître la condition de victime

pour certains groupes d’individus, à l’image des prisonniers : comme le montre les

travaux de la sociologue Corinne Rostaing (2008) sur l’institution carcérale en France,

les violences qu’elle appelle « institutionnelles » (qui ne rentrent pas au sens strict dans

la catégorie juridique de coups et blessures) de même que les violences des personnels à

l’encontre des prisonniers, sont très difficiles à mettre au jour, et donc aussi à pénaliser,

ce qui rend difficile pour un prisonnier de se faire reconnaître comme victime.

2 Le trauma tel que le définit Freud n’est pas seulement la réaction de l’organisme à un

événement externe, il est la caractéristique essentielle du fonctionnement psychique :

« le terme traumatique n’a pas d’autre sens qu’un sens économique. Nous appelons

ainsi un événement vécu qui, en l’espace de peu de temps, apporte dans la vie

psychique un tel surcroit d’excitation que sa suppression ou son assimilation par les

voies normales devient une tâche impossible, ce qui a pour effet des troubles durables

dans l’utilisation de l’énergie » (Freud, 1916, p. 256-257).

3 Elle consiste à penser les pathologies du sujet à partir des cas de lésion des réseaux

cérébraux correspondants aux capacités affectées.

4 Professeur en neurologie.

- 3 -

« traumatismes sociopolitiques » : guerre, terrorisme, torture, captivité, abus

sexuels, etc. Ces traumatismes renvoient à l’ensemble des dommages causés par

ce que l’auteure appelle « l’extrême violence relationnelle ». Sans qu’il y ait de

lésion cérébrale effective (ou tout au moins sans qu’il soit besoin de les attester

cliniquement), on peut repérer chez des individus qui ont été victimes

d’extrêmes violences des comportements identiques aux cérébro-lésés.

Catherine Malabou en conclut : « je m’autoriserai donc à considérer aussi

comme des « nouveaux blessés » tous ceux qui sont en état de choc et qui, sans

avoir subi au départ de lésions cérébrales, n’en voient pas moins leur

organisation neuronale et leur équilibre psychique altérés par le trauma. Eux

aussi souffrent en particulier d’un déficit émotionnel » (2007, 36-37). Sur la

base de cette analogie entre cérébro lésés et victime de violences

sociopolitiques, le traumatisme se définit ainsi comme l’indice d’un dommage

cérébral. Tout traumatisme aurait donc des conséquences sur l’organisation

neuronale, en particulier sur les sites inducteurs d’émotion. Dans le cas des

neuropathologies, les changements neuronaux sont la cause de la

désorganisation psychique alors qu’ils n’en sont que la conséquence dans le cas

des traumatismes sociopolitiques. « Dans toutes ces situations, écrit Malabou,

un même impact de l’événement est à l’œuvre, une même économie de

l’accident, un même rapport du psychisme avec la catastrophe » (ibid, p. 38-39).

Dès lors, la blessure devient la cause déterminante d’une transformation

psychique. Il y a donc bien au sens fort effraction de la violence dans l’identité

psychique de l’individu ; elle aurait un pouvoir plastique sur cette identité,

pouvoir de destruction et d’anéantissement, ce que Malabou appelle « la

création d’une identité post lésionnelle ». L’auteure la pense comme une forme

d’altérité à soi radicale qu’elle relie à des symptômes de dérèglements

émotionnels pouvant durablement grever l’existence quotidienne : « Je ne suis

plus le même qu’avant la torture » dit celui qu’on a torturé (Sironi, 1999, p. 11).

Si on se reporte à DSM-III5, c’est-à-dire la troisième révision de la

classification américaine des troubles mentaux faisant autorité dans le champ

psychiatrique, il est patent que le traumatisme n’est pas identifié à travers des

formes d’évènements mais par l’identification d’une série de symptômes : les

psychiatres qui ont établi la nosographie du PTSD (Post Traumatic Stress

Disorder) se sont appuyés sur des critères précis. Les symptômes sont de trois

ordres : 1/ souvenirs envahissants (rêves, cauchemars, flash back douloureux) ;

2/ un évitement des situations risquant d’évoquer la scène initiale, accompagnée

d’un émoussement affectif qui peut avoir d’importants effets sur la

socialisation. 3/ hypervigilance avec des réactions exagérées de sursaut. En

outre, ce tableau doit durer depuis plus de six mois pour rentrer dans la

catégorie nosographique. Ainsi l’usage psychiatrique de la catégorie de

traumatisme (qui correspond à celle, psychiatrique de PTSD) ne conduit pas à

une approche spécifique des violences dans leurs effets sur les subjectivités :

elles peuvent correspondre à des évènements traumatiques au même titre que

des catastrophes naturelles, aériennes, mais rien ne nous permet de statuer sur

l’idée que l’intentionnalité des violences (politiques, génocidaires, mafieuses

etc.) pourrait avoir des effets traumatiques spécifiques sur les modes de

subjectivation des victimes.

Pour autant, si toute violence produit des effets (si ténus et si invisibles

soient-ils), ils ne sont pas nécessairement à comprendre comme traumatiques.

La prise en compte de formes quotidiennes de violences peut même apparaître

comme antinomiques avec la définition neuro-cognitive du traumatisme comme

choc ou catastrophe. L’analyse qu’en propose les anthropologues Veena Das et

Arthur Kleinman tendrait à le montrer : dans leur introduction à Violence and

Subjectivity, les violences (guerre, tortures, mutilations, mais aussi violences

5 Le PTSD a été introduit dans la troisième révision de la classification américaine des

troubles mentaux (en 1980). Sa prise en compte est le résultat de longues années de

luttes au sein de l’association psychiatrique.

- 4 -

symboliques, verbales) sont présentées comme dotées d’un pouvoir constituant

sur les subjectivités – ce qui conduit ces chercheurs à refuser de penser leurs

effets comme nécessairement exceptionnels ou spectaculaires – effets qui ne

sont pas d’emblée pensés sur le mode de la lésion, ou du dommage. Au

contraire, saisir les effets constituants des violences, c’est rendre intelligibles les

traces qu’elles laissent dans « l’ordinaire » des vies. La question philosophique

formelle « quelles sont les violences qui sont traumatiques ? » apparaît donc

comme partiellement insoluble : c’est d’abord et avant tout une approche

clinique et/ou anthropologique qui peut en décider. Dans le continuum des

violences qui va des violences quotidiennes aux violences extrêmes, il semble

impossible de tracer une taxinomie a priori associant des formes de violences à

des symptômes traumatiques spécifiques.

L’hypothèse en jeu est que le sens traumatique des violences est

toujours situé et contextuel ; il se ressaisit dans la conjonction entre l’histoire

sociale et politique de l’individu et la catastrophe. C’est ce que nous

désignerons comme le deuxième usage de la catégorie de traumatisme, l’usage

psychothérapeutique, en nous appuyant sur les travaux de Françoise Sironi

(1999, 2007). À l’opposé des thérapies du « déchoquage » (Lebigot, 2005)

s’appuyant sur une psychologie comportementaliste, la démarche de Sironi se

situe dans la tradition de l’ethnopsychiatrie, en particulier des travaux de

Georges Devereux et de Tobie Nathan. Elle pense le traumatisme sur le modèle

de l’effraction psychique (qui dans les travaux de Sironi n’a pas la signification

d’une lésion cérébrale) : « La redondance, c’est-à-dire la correspondance exacte,

terme à terme, entre marquage physique et empreinte psychique fabrique

l’effraction psychique. Quand les tortionnaires énoncent des injonctions comme

« tu ne seras plus jamais un homme » pendant qu’ils appliquent un courant

électrique sur le pénis d’un homme, ils induisent une modification brutale et

parfois irréversible de la représentation de l’ordre des choses chez la personne

que l’on torture. Ce qui peut être une contrainte fantasmatique devient une

réalité. Par la redondance, la pensée et le fantasme sont court-circuités. Seule

l’intentionnalité de celui qui torture est agissante, faisant tragiquement voler en

éclats tout sentiment d’avoir une identité propre » (Sironi, 2007, p. 46).

Ainsi, dans la clinique de la torture, il faut être très attentif à la parole

des tortionnaires, car elle reste active à travers des symptômes traumatiques. Sur

la base de ses travaux sur la torture et de sa pratique clinique de psychothérapie

avec des victimes et des bourreaux de guerre, Sironi a théorisé une approche des

violences collectives comme traumatismes intentionnels (c’est-à-dire

délibérément induits par l’homme) qui nécessite d’introduire une dimension

géopolitique à la psychologie clinique. D’un point de vue thérapeutique, cela se

traduit par la multiplication des matrices de sens, car chaque situation clinique

est considérée à partir du point de vue de la construction des personnes, à partir

des expériences successives qu’elles traversent. C’est le rôle du contexte, de

l’événement extérieur, qui est pleinement pris en compte. Avec les victimes de

traumatismes intentionnels, le thérapeute va s’attacher à mettre en évidence un

vécu authentique de « présence intérieure d’éléments parasites », car ce vécu est

directement lié à la manière dont le patient a été pensé par le tortionnaire ou

l’agent traumatisant. En outre, la thérapie sera menée d’avantage sur un mode

intellectuel qu’émotionnel : « ceci est dû au fait que l’attaque du système

tortionnaire a lieu au point d’articulation entre l’histoire singulière et l’histoire

collective. La tentative de déshumanisation ou de déculturation qu’ont subie les

victimes de traumatismes intentionnels provoque un blocage ou une

obnubilation de la pensée, attestées physiquement lors des séances de

psychothérapie » (ibid). Donc récupérer cette faculté de penser passe par

l’expulsion de l’agresseur intériorisé6. Cette approche thérapeutique repose donc

6 Les éléments suivants sont mobilisés au cours de la psychothérapie, en les adaptant

bien entendu au contexte de l’histoire singulière du patient : 1/ attribution d’un sens aux

symptômes qui vise l’attribution la lutte contre la présence agissante de l’agresseur

- 5 -

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%