L`équilibre macro

L’´equilibre Macro-Economique

Jean-Pierre Damon,

octobre 1985.

La position de d´epart des th´eoriciens est la situation d’´equilibre qui permet `a la totalit´e de la pro-

duction d’ˆetre soit consomm´ee, soit utilis´ee comme investissement et, `a ce niveau suppos´e d’´equilibre,

correspond une hypoth`ese de plein emploi de la main-d’oeuvre et des machines.

L’analyse macro-´economique s’attache alors `a d´eterminer les condi tions qui r´ealisent les niveaux

´equilibr´es de la production d’une part, de la consommation et des investissements d’autre part. A ces

niveaux, mesur´es en quantit´es, il convient d’ajouter le niveau de la masse mon´etaire en circulation qui

conditionne le niveau g´en´eral des prix.

Cette m´ethode d’analyse repose sur un certain nombre d’hypoth`eses :

– au niveau macro-´economique, on ne distingue pas les diff´erentes sortes de biens fabriqu´es; toute

production donne lieu `a un produit unique, utilis´e indiff´eremment pour la consommation et l’inves-

tissement;

– la d´etermination des quantit´es produites est ind´ependante du niveau des prix, lequel est suppos´e

d´ependre de la quantit´e de monnaie en circulation (th´eorie quantitative de la monnaie);

– il est fait abstraction de l’environnement international, tant en ce qui concerne les ´echanges de

marchandises que la valeur de la monnaie nationale.

On distingue ainsi quatre grandes fonctions dont l’ajustement correspond `a la situation d’´equilibre

macro-´economique : production, consommation, investissement et liquidit´e.

Mais la stabilit´e et la d´efinition de cet ´equilibre diff`erent selon deux grands courants de pens´ee : les

N´eo-Classiques d’une part, les post-Keynesiens d’autre part.

1 L’´equilibre n´eo-classique

Cette ´ecole d’´economistes d´ecoupe les activit´es ´economiques en autant de march´es o`u s’´egalisent une

offre et une demande sp´ecifiques.

1.1 Le niveau de l’emploi

Face `a une offre de travail constitu´ee de l’ensemble des travailleurs qui souhaitent s’embaucher, existe

une demande de travail qui est le fait des chefs d’entreprise. La fonction d’offre est d´etermin´ee par le niveau

du salaire r´eel, chaque travailleur ´etant suppos´e faire un choix entre son embauche et les satisfactions

qu’il pourra retirer du salaire qui lui sera vers´e. Plus le salaire r´eel est ´elev´e, plus l’offre de travail sera

grande. Ainsi, l’offre de travail est une fonction croissante du taux de salaire r´eel.

La demande de travail ´emanant des chefs d’entreprise r´esulte d’un calcul ´economique mettant en

rapport le coˆut du travail, c’est-`a-dire le salaire pay´e, et le produit de ce mˆeme travail pour l’entreprise.

La valeur de ce produit d´epend des conditions techniques de production, la productivit´e du travail, et du

prix de vente de ce produit sur le march´e des produits.

P. 1

Jean-Pierre DAMON L’´

EQUILIBRE MACRO-ECONOMIQUE

Si on suppose donn´ees les conditions techniques, c’est-`a-dire le mat´eriel et l’outillage, la productivit´e

physique du travail est aussi donn´ee. Seule peut varier la productivit´e en valeur, c’est-`a-dire le coˆut du

travail pour l’entreprise, le salaire. Plus le rapport entre ce salaire et le prix de vente du produit est

´elev´e, moins les entreprises ont int´erˆet `a embaucher des travailleurs. Or, ce rapport, au niveau macro-

´economique, n’est autre chose que le salaire r´eel, rapport entre le salaire nominal et le niveau g´en´eral

des prix. En cons´equence, la demande de travail est aussi une fonction du taux de salaire r´eel, mais une

fonction d´ecroissante.

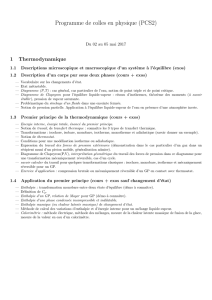

OD

Emploi N

N0

salaire r´eel w

p

w

p0

Fig. 1 – Le niveau de l’emploi

Sur le march´e du travail, tout est suppos´e se passer comme si l’on avait affaire `a la rencontre de deux

courbes repr´esentant chacune la continuit´e des offreurs et demandeurs de travail. Il existe alors un point

d’intersection et un seul qui permet l’embauche d’un certain nombre de travailleurs N0`a un certain taux

de salaire r´eel (w/p)0: cf. fig 1.

Ce niveau d’emploi, ainsi d´etermin´e sur le march´e du travail, est consid´er´e par la th´eorie comme un

niveau de plein-emploi. Ceci tient au fait que si d’autres travailleurs non embauch´es souhaitaient l’ˆetre, ils

sont suppos´es r´eclamer un salaire sup´erieur au salaire d’´equilibre. Par le jeu de la concurrence, suppos´ee

pure et parfaite, un accroissement des demandeurs d’emploi doit faire baisser le niveau du salaire r´eclam´e

ou, en termes graphiques, d´ecaler vers le bas la courbe d’offre de travail : l’intersection avec la courbe de

demande s’effectuerait alors `a un niveau de salaire inf´erieur et `a un niveau d’emploi sup´erieur.

1.2 Le niveau de la production

Le niveau de l’emploi ayant ainsi ´et´e d´etermin´ee le niveau de la production se d´eduit automatiquement.

En effet, le produit r´esulte de la combinaison du travail et des machines. A un moment donn´e, les

machines constituent une quantit´e donn´ee. Leur rendement d´epend seulement du nombre de travailleurs

qui leur sont affect´es. Ce rendement peut ˆetre croissant si, `a un accroissement de l’emploi, correspond un

accroissement plus fort du produit, constant si les deux accroissements relatifs sont ´egaux ou d´ecroissant si

la liaison est inverse. Cette caract´eristique du rendement d´etermine la forme de la fonction de production.

´

Economiquement, la situation la meilleure pour le chef d’entreprise est celle o`u tout accroissement de

l’emploi entraˆınerait un accroissement de production inf´erieur au profit retir´e sur cet accroissement. Ce

raisonnement `a la limite ou `a la marge, est `a la base de ce qu’on appelle le calcul marginal. La situation

limite d’embauche pour une entreprise est ainsi celle o`u le produit marginal en valeur du travail ´egalise

le coˆut marginal du travail, c’est-`a-dire fait disparaˆıtre tout profit sur cette unit´e marginale.

Au niveau macro-´economique, on consid`ere en g´en´eral que l’ensemble des entreprises ont une fonction

de production croissante, mais dont le taux de croissance diminue constamment au fur et `a mesure que

l’emploi augmente. Cette fonction correspond `a la courbe Yde notre fig. 2. C’est en rapportant le volume

1 L’´

EQUILIBRE N ´

EO-CLASSIQUE P. 2

Jean-Pierre DAMON L’´

EQUILIBRE MACRO-ECONOMIQUE

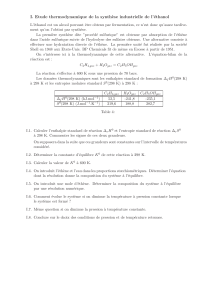

Y

Emploi

Produit

N0

Y0

Fig. 2 – Le niveau de la production

d’emploi pr´ealablement d´etermin´e sur cette courbe qu’on d´etermine alors le niveau de la production en

volume Y0, niveau de plein emploi puisqu’il correspond au plein emploi de la main-d’oeuvre.

1.3 Le march´e des biens et services

Comme le raisonnement pr´esuppose l’existence d’un ´equilibre macro-´economique, cette production

trouve automatiquement un d´ebouch´e soit sous forme de consommation, soit sous forme d’investissement.

Ceci correspond, en fait, `a une hypoth`ese suppl´ementaire selon laquelle les revenus distribu´es lors de la

production permettent l’achat de cette mˆeme production et ne donnent pas lieu `a th´esaurisation. Cette

hypoth`ese se traduit par l’existence de deux march´es nouveaux : celui des biens de consommation et celui

des biens d’investissement.

Sur chacun de ces deux march´es existent une offre repr´esent´ee par les biens produits et une demande

sous la forme des revenus distribu´es lors de la production. L’´egalisation de ces offres et de ces demandes

est toujours possible si l’on suppose que les prix sont totalement flexibles : ceci est vrai dans l’hypoth`ese

de concurrence parfaite o`u aucun vendeur ni aucun acheteur n’est susceptible d’influer `a lui seul sur le

prix du march´es qui est seulement subi par chacun. Pr´ecisons seulement que, sur le march´e des biens

d’investissement, la demande correspond `a l’´epargne, c’est-`a-dire la part non consomm´ee des revenus :

sur ce march´e, le prix est, en r´ealit´e, le taux d’int´erˆet auquel les ´epargnants ont droit pour prˆeter aux

entreprises les moyens d’investir.

1.4 Le niveau g´en´eral des prix

Si l’on peut ainsi supposer que sur les diff´erents march´es de biens, les variations de prix permettent

d’´equilibrer les offres et les demandes il n’en reste pas moins que pour l’ensemble de l’´economie, doit ˆetre

d´etermin´e un niveau g´en´eral des prix. Celui-ci a ´et´e suppos´e ind´ependant des conditions de production et

d8´echange. Selon la th´eorie quantitative de la monnaie, il doit ˆetre d´etermin´e par la quantit´e de monnaie

en circulation.

Comme la th´esaurisation est exclue de l’analyse, la quantit´e de monnaie en circulation est suppos´ee

´equilibrer tr`es exactement la production disponible. Le prix de cette production globale, ou niveau g´en´eral

des prix, s’obtient donc en rapportant le montant de la production (Y0sur la fig. 3) `a la masse mon´etaire

figur´ee par la courbe M. Cette courbe est construite de telle fa¸con que le produit des coordonn´ees de

chaque point donne le mˆeme r´esultat : pY =M

Les prix r´eels, tels qu’ils s’´etablissent sur les march´es de biens et services sp´ecifiques sont suppos´es se

r´epartir de part et d’autre du niveau g´en´eral, celui-ci constituant une moyenne de prix.

1 L’´

EQUILIBRE N ´

EO-CLASSIQUE P. 3

Jean-Pierre DAMON L’´

EQUILIBRE MACRO-ECONOMIQUE

M

p0

Y0

Prix

Produit

Fig. 3 – Le niveau g´en´eral des prix

Rappelons que le produit Y0correspond `a une situation de plein-emploi. D`es lors, toute augmentation

de la masse mon´etaire en circulation (par cr´eation de monnaie ou par acc´el´eration de la vitesse de

circulation) ne peut se traduire que par une hausse du niveau g´en´eral des prix. Tout se passe alors comme

si la courbe M´etait d´eplac´ee vers la droite.

1.5 Le taux de salaire

La clˆoture du mod`ele d’´equilibre n´eo-classique est r´ealis´e lorsque le taux de salaire est d´etermin´e. Or,

le taux de salaire r´eel (w/p)0a ´et´e pr´ealablement d´etermin´e sur le march´e du travail. Comme le niveau

g´en´eral des prix (p0) est maintenant connu, le niveau du salaire nominal (w0) se d´eduit automatiquement.

p0

w0

w

p0

Prix

Salaire

Fig. 4 – Le taux de salaire

Ainsi, sur la fig. 4, la droite (w/p)0est le lieu des points o`u le taux de salaire r´eel est celui d´etermin´e

pr´ealablement. En rapportant sur cette droite le niveau g´en´eral des prix (p0), on d´etermine le salaire

nominal (w0).

Finalement, l’analyse n´eo-classique met en lumi`ere l’interd´ependance des diff´erents march´es `a partir

du march´e du travail. Le niveau de l’emploi ´etant d´etermin´e, on en d´eduit le niveau de la production,

le niveau g´en´eral des prix et le taux de salaire. L’´economie est pr´esent´ee comme un tout homog`ene. Si

l’on ajoute que le niveau de l’emploi est celui du plein emploi, on voit que la position d’´equilibre macro-

1 L’´

EQUILIBRE N ´

EO-CLASSIQUE P. 4

Jean-Pierre DAMON L’´

EQUILIBRE MACRO-ECONOMIQUE

´economique correspond `a une position optimale. On peut alors en d´eduire des principes politiques : il

s’agit de permettre `a toutes les relations de jouer parfaitement, c’est-`a-dire assurer la flexibilit´e totale

des prix, des salaires et des taux d’int´erˆet.

2 L’´equilibre post-Keynesien

Keynes et ses successeurs se sont attach´es `a expliciter le comportement des ´echangistes sur les diff´erents

march´es. L’interd´ependance des march´es est pr´esent´ee par eux comme une succession d’´equilibres instan-

tan´es.

2.1 L’´equilibre sur le march´e des produits

Pour les Keynesiens, la demande de biens de consommation est d´etermin´ee Par le niveau du revenu

distribu´e (application de la propension `a consommer). Le probl`eme du prix d’´equilibre sur le march´e

des biens de consommation est alors remplac´e par le probl`eme de la transformation du produit r´eel (on

quantit´es) en revenu (produit en valeur). Or, `a un moment donn´e (en statique de courte p´eriode), le prix

peut ˆetre consid´er´e comme une donn´ee, donc fixe. Dans ces conditions, l’´egalisation entre l’offre et la

demande de biens de consommation est automatiquement r´ealis´ee.

IS

Y0

i0

Revenu

Taux d’int´erˆet

Fig. 5 – L’´equilibre sur le march´e des produits

Il en va tout autrement sur le march´e des biens d’investissement. L’´equilibre sur ce march´e repose

sur l’´egalisation entre l’´epargne et l’investissement. Or, ces deux variables sont ind´ependantes : l’´epargne

d´epend du niveau du revenu (propension `a ´epargner) et l’investissement d´epend du taux d’int´erˆet (par le

jeu de l’efficacit´e marginale du capital). Supposer, d`es lors, un ajustement entre l’´epargne et l’investisse-

ment, c’est poser une relation entre le niveau de revenu et le taux d’int´erˆet. Cette relation (fonction IS)

est une fonction d´ecroissante du revenu par rapport au taux d’int´erˆet (cf. fig. 5). Tout point de la courbe

correspond `a un ´equilibre sur le march´e des biens d’´equipement. Si la propension `a investir augmente,

cela signifie que, pour un taux d’int´erˆet inchang´e, le volume d’investissement est plus important, le revenu

s’accroˆıt d’autant : dans ce cas, la courbe se d´eplace vers le haut.

2.2 L’´equilibre mon´etaire

L’´egalisation entre l’offre et la demande de monnaie est une seconde condition de r´ealisation de

l’´equilibre macro-´economique. Or, pour les Keynesiens, la demande de monnaie d´epend de deux variables :

le niveau de revenu (par la jeu de la pr´ef´erence pour la liquidit´e) et la taux d’int´erˆet. D`es lors, quelque soit

2 L’´

EQUILIBRE POST-KEYNESIEN P. 5

6

6

7

7

1

/

7

100%