V. Mécanismes neurophysiologiques des stades sommeils et

BASES NEUROPHYSIOLOGIQUES DE L’ÉVEIL ET DU SOMMEIL

I. Anatomie

- Le cortex est constitué de 6 couches :

o Les cellules pyramidales : cellules qui constituent les voies de sorties du cortex. Il

y a différents groupes de cellules pyramidales qui sont situés à différents

o Zone II et III : vont vers d’autres régions du cortex.

o Zone V (essentiellement dans le cortex moteur) : vont vers la moelle.

o Zone VI : vers le thalamus.

o Le cortex reçoit des afférences :

o Informations venant du thalamus se terminent sur la couche IV (cellules

granulaires).

o Informations diffuses se terminant à des niveaux différents dans le

cortex : ces informations viennent de groupe cellulaires aminergiques du

tronc cérébral (neuromédiateur : sérotonine et noradrénaline).

- Le cortex d’après la cartographie cyto-architecturale de Broadman : cartographie faite en

fonction des différentes couches. On a ainsi environ 40 catégorie dont notamment :

o Un cortex moteur : cortex pyramidale (constitué essentiellement de .

o Un cortex sensitif : cortex granulaire (constitué essentiellement de cellules

granulaires).

II. Electroencéphalogramme

- Enregistrement de l’activité électrique corticale de très faible amplitude (quelques mV).

- Dispositif :

o Bonnet sur la tête du sujet avec des électrodes.

o Ces électrodes ont une disposition bien particulière. Chaque électrode à un nom

(chiffre paire gauche, chiffre impair droite ; F : frontal, T : temporal, O : occipitale,

C : Rolando).

o On enregistre ce qui se passe :

o Au niveau d’électrode par rapport à une électrode à 0mV.

o Entre deux électrodes.

o Deux types de montages :

o Montages longitudinaux (monopolaire) : enregistrement d’une électrode

(exemple F1) par rapport à d’autre électrodes différentes (exemple F1-F2,

F1-T1, etc.).

o Montages transversaux (bipolaire).

- Les cellules pyramidales vont être excités par un neurone afférents qui dépolarise

l’axone par des synapses axo-dendritique.

- Quand on dépolarise les neurones pyramidale : constitution d’un dipode, une partie est

négative et une partie est positive responsable de courant locaux.

- Enregistrement en surface est la somme des potentiels post-synaptiques qui créent ces

dipodes.

- Phénomène négatif de surface est représenté par une déflexion vers le haut. A l’inverse

un phénomène positif de surface est représenté par une déflexion vers le bas.

- C’est la somme d’activité pyramidale qu’on enregistre sous la forme

d’électroencéphalogramme.

- Enregistre d’ondes qu’on caractérise par :

o Leur fréquence.

o La localisation.

o L’amplitude.

- Les ondes α :

o 8 à 12 cycles par secondes.

o Enregistré yeux fermés pendant l’éveil.

o Sur les régions occipitales et pariétales.

o Si on ouvre les yeux ses activités elles disparaissent (appelées réaction d’arrêt à

l’ouverture des yeux des ondes α on a lors les ondes β).

- Les ondes β :

o 15 à 40 cycles par secondes.

o Enregistré yeux ouverts pendant l’éveil.

- Les ondes delta :

o 0,5 à 4 cycles par secondes.

o Absentes chez un sujet adulte éveillé physiologiquement. Leur présence est

pathologique et témoigne d’une souffrance cérébrale.

o Elles sont présentes dans les sommeils lents profonds.

- Les ondes teta :

o 3 à 7 cycles par secondes.

o Peuvent être présentes pendant la veille dans les régions temporales ou aussi

pendant les périodes d’endormissement. Elles ne sont pas spécifiques d’état de

vigilance.

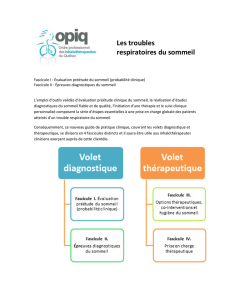

III. La polygraphie de sommeil

- Permet de détecter les pathologies pouvant survenir dans le sommeil.

- On enregistre :

o L’électroencéphalogramme (ECG).

o L’electro-oculogramme (EOG) : on colle les électrodes médianes et latérales pour

enregistrer la présence des mouvements oculaires. L’œil est un dipole (rétine

négative par rapport à la cornée qui est positive) qui a une certaine orientation

dans l’espace, si on bouge l’œil le dipole se déplace. Enregistrement des globes

oculaires.

o L’électromyogramme des muscles axiales. Essentiellement les muscles de la

nuque et du menton.

o Ces enregistrements permettent différents types de sommeils et différents

stades de sommeils.

- On enregistrement aussi :

o Des paramètres respiratoires :

o Sangles qui permettent de mesurer l’augmentation ou la diminution de

volume du thorax.

o Sondes qui enregistrement les flux d’airs du nez (ondes expirés chaud,

inspiré froid).

o Sondes qui enregistrent la saturation en oxygène de l’hémoglobine.

o Des paramètres cardiovasculaires.

o Electrocardiogramme.

o Pression artériel.

o On peut filmer les gens : exemple crise d’epilepsie.

- Grâce à ces paramètres on classifie différents états de vigilance.

1. Eveil

- EEG : L’éveil yeux fermés est caractérisé par le rythme α.

- EMG : L’éveil correspond à une activité EMG vifs (au niveau des muscles de la nuque).

- EOG : mouvements oculaires.

- Respiration : pas très rapide mais à peu près régulière.

- Cardiovasculaire : fréquence cardiaque stable.

2. Sommeil

- On distingue deux types de sommeils :

o Sommeil lent.

o Sommeil paradoxal.

- Le sommeil lent est séparé en plusieurs stades (1 à 4), ces 4 stades sont regroupés deux

par deux :

o Stade 1 et 2 : sommeil lent léger.

o Stades 3 et 4 : sommeil lent profond.

- Le sommeil paradoxal aussi appelé sommeil avec mouvements oculaires :

o Découvert dans les années 1960 (plus tardivement) en France sur le chat.

a. Sommeil lent léger stade 1

- Endormissement.

- EEG : disparition progression α (8 à 12) par des ondes teta (4 à 8).

- EOG : peu nombreux.

- EMG : pareil que l’éveil.

- Cardiovasculaire : rythme cardiaque se ralenti, il est régulier.

- Respiration : très irrégulière. Des apnées sont présentent de manière physiologique, il ne

faut juste par quelles soient trop longues et trop nombreuses. Physiologiquement les

apnées ne doivent pas dépasser 10 secondes

b. Sommeil lent léger stade 2

- EEG :

o On retrouve des fuseaux de sommeil correspondant à des bouffés d’activité de

rythmes rapides (13 à 14cycles/secondes) et le tout donne une enveloppe de

fuseau.

o Les complexes K sont des bouffés d’activité de la bande delta (2 à 3 cycles par

secondes).

o Ces deux types de grapho-éléments sont caractéristiques du stade 2 de sommeil

lent léger. Ces éléments correspondent sur le plan neurophysiologique à la mis en

jeu de circuit entre le thalamus et le cortex. Cela permet de couper toutes les

informations neurosensorielles qui arrivent (« isole le cortex du reste du

monde »).

o Retrouvé de manière pathologique dans certains types d’épilepsie appelées

épilepsie absente : personnes qui ont une rupture de contact avec le monde

extérieur (ne tombe pas, n’ont pas de tremblement).

- EOG : plus de mouvements oculaires.

- EMG : le tonus musculaire a diminué nettement.

- Cardiovasculaire : le rythme cardiaque est régulier.

- Respiration : il peut y avoir encore quelques apnées.

c. Sommeil lent profond stade 3

- EEG : constitué essentiellement d’activité delta, ample. Stade 3 = si ces activités delta

constituent au moins 50% du tracé.

- EMG : toujours un petit tonus musculaire.

- EOG : aucun mouvement oculaire.

- Cardiovasculaire : rythme cardiaque lent très régulier.

- Respiration : fréquence respiratoire très régulière plus lente que dans la veille.

d. Sommeil lent profond stade 4

- Stade 3 et stade 4 sont pareil, seul différence est l’EEG.

- EEG : 100% du tracé est constitué d’activité delta.

- EMG : pas de tonus musculaire.

- EOG : aucun mouvement oculaire.

- Cardiovasculaire : rythme cardiaque lent très régulier.

- Respiration : fréquence respiratoire très régulière plus lente que dans la veille.

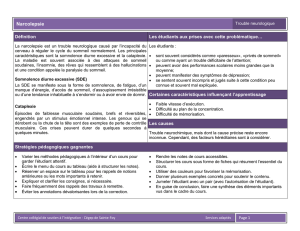

e. Sommeil paradoxal

- EEG : le trace va se désynchroniser. Il est beaucoup moins ample et est constitué

essentiellement par des ondes téta (ressemble à un sommeil lent léger stade 1).

- Comportement : on n’arrive pas à réveiller le sujet, sommeil très profond.

- Terme de paradoxal car :

o EEG : aspect qui ressemble à endormissement.

o Comportement : impossible à réveiller, sommeil très profond.

- EMG : abolition complète du tonus musculaire atonie musculaire.

- EOG : bouffées de mouvements oculaires rapides.

- Cardiovasculaire : irrégularité importante de la fréquence cardiaque. Episode de

ralentissement et d’accélération de la fréquence cardiaque, hors aucun effort donc pas

de facteurs physiologiques qui les expliquent.

- Respiration : irrégularité importante de la fréquence respiratoire. Le sujet se met à

respirer plus rapidement ou plus lentement, avec une PaO2 normale qui ne permet pas

d’expliquer physiologiquement ces variations de fréquence respiratoire.

- Phase de fragilité pour les sujets atteints de la maladies cardiovasculaire ou respiratoire,

ce qui explique pourquoi :

o Des patients ayant des problèmes respiratoires décompensent pendant le

sommeil paradoxal.

o Des AVC ou des crises cardiaques se passent pendant le sommeil paradoxal.

IV. Hypnogramme

- L’hypnogramme est un histogramme qui représente les différents stades de sommeils

pendant la nuit.

- On ne s’endort jamais en sommeil paradoxal, mais en sommeil lent léger. Pathologie :

patients atteint de narcolespie s’endorment en sommeil paradoxal.

- Exemple : stade 1 stade 2 stade 1 stade 2 sommeil paradoxal.

- Les phases de sommeil paradoxal surviennent toutes les 90 minutes, une fois qu’on

atteint le sommeil paradoxal on dit qu’on fait un cycle de sommeil. Un sujet normal fait

en moyenne 5 à 6 cycles de sommeil paradoxal pendant la nuit.

- Cette périodicité est génétiquement déterminée (rapport entre taille de l’animal et la

durée du cycle) :

o Eléphant 3heures.

o Homme 90minutes.

o Souris 20minutes.

- Expérience :

o Le réveil pendant le sommeil paradoxal permet à 90% des sujets de raconter leurs

rêves.

o Le réveil pendant le sommeil léger ne permet qu’à peu de sujets de raconter leurs

rêves.

o Nous ne sommes pas pour autant sur qu’on ne rêve que pendant cette phase,

juste on s’en rappelle plus facilement.

- Les sommeils lents profonds (3 et 4) sont surtout présents pendant la première partie de

la nuit.

Dans la deuxième partie de la nuit : sommeil lent léger et sommeil paradoxal.

- Les phases de sommeil paradoxal sont plus longues dans la deuxièmes parties de la nuit

que dans la première.

- Chez le sujet adulte (pas vrai chez les nourrissons) :

o Sommeil lent léger : 80%

o Sommeil lent profond : 15%.

o Sommeil paradoxal : 20%.

- Quand on vieillit :

o La durée de sommeil diminue.

o Le sommeil s’allège (moins de sommeil lent profond).

o La durée de sommeil paradoxal diminue un peu.

o Il est physiologique d’avoir de petites insomnies chez le sujet âgé, pas d’utilité à

prescrire de somnifères ou d’anxiolytiques.

V. Mécanismes neurophysiologiques des stades sommeils et d’éveil

1. Expériences passées

- Expérience dans les années 1930 par Bremmer, deux types de préparations faits chez des

animaux ventilés :

o Préparation encéphale isolée : séparation entre la moelle épinière et le tronc

cérébral + hémisphères cérébraux présente des alternances de veille et de

sommeil.

o Préparation cerveau isolée : séparation entre tronc cérébral et hémisphère

cérébraux ne présente plus d’alternances de veille et de sommeil, dort tout le

temps (sommeil de type lent).

- Travaux de neurophysiologistes américains dans les années 1950 qui ont fait des

préparation encéphale isolée sur lesquelles ils ont fait des stimulation

o Stimulation de la réticulée bulbaire sur l’animal éveillé : endormissement de

l’animal.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%