Maladie de von Hippel-Lindau et cancer du rein : dix ans

ARTICLE DE REVUE Progrès en Urologie (1998), 8, 330-339

330

Maladie de von Hippel-Lindau et cancer du rein :

dix ans de progrès génétiques

Stéphane RICHARD (1, 3, 5), Christophe BEROUD(2), Dominique JOLY(3), Yves CHRETIEN (4), Gérard BENOIT

(5) et le GEFVHL (Groupe d’Etude Francophone de la Maladie de von Hippel-Lindau)

(1) Laboratoire de Neuro-Oncologie EPHE, Hôpital Necker, Paris, France

(2) INSERM U 383, Hôpital Necker, Paris, France

(3) Service de Néphrologie, Hôpital Necker, Paris, France

(4) Service d’Urologie, Hôpital Necker, Paris, France

(5) Service d’Urologie, Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France

RESUME

La maladie de von Hippel-Lindau (VHL) est une

affection génétique prédisposant au développement

de tumeurs variées (hémangioblastomes du névraxe

et de la rétine, tumeurs du sac endolymphatique,

cancer à cellules claires ou kystes rénaux, phéo-

chromocytomes, kystes ou tumeurs pancréatiques,

cystadénomes épididymaires), qui touche une per-

sonne sur 36.000.Le cancer du rein constitue l’une

des principales causes de décès.

- Le gène VHL, situé en 3p25-36, est un gène sup-

presseur de tumeur qui joue un rôle majeur dans la

régulation de la transcription et l’expression du

VEGF.La mutation germinale est identifiable chez

70% des patients.Des mutations somatiques du

gène VHL sont également à l’origine des cancers à

cellules claires sporadiques.

- En milieu urologique, la recherche d’une maladie

de VHL devrait être impérative chez tout patient

présentant de manière «sporadique» un cancer

rénal à cellules claires bilatéral ou décelé à un âge

précoce, ou des cystadénomes épididymaires bilaté-

raux.

Mots clés : Von Hippel-Lindau, cancer rénal, génétique.

Progrès en Urologie (1998), 8, 330-339.

Alors que la maladie de von Hippel-Lindau (VHL)

constitue la cause la plus fréquente de cancer du rein

familial [16, 44, 75] et que le cancer du rein représen-

te l’une de ses complications majeures, l’affection

décrite par von HIPPEL (1895) [27] et LINDAU (1926)

[37] demeure étonnamment méconnue. L’expérience

quotidienne confirme qu’en dehors des milieux ophtal-

mologiques et neurochirurgicaux, son diagnostic n’est

que très rarement évoqué en première intention et l’im-

portance des lésions viscérales largement sous-estimée.

Les retards diagnostiques et thérapeutiques, aux consé-

quences parfois dramatiques pour les patients, sont

ainsi fréquents alors que la plupart des lésions sont

accessibles à un traitement précoce. En l’espace d’une

décennie, des avancées génétiques majeures ont pour-

tant été réalisées, dont les conséquences dépassent de

très loin le cadre de l’affection. Au plan fondamental,

la démonstration de l’implication du gène VHL dans la

majorité des cancers du rein à cellules claires spora-

diques (plusieurs milliers de nouveaux cas annuels en

France) et la découverte progressive des rôles physio-

logiques multiples de la protéine VHL font en effet de

la maladie de VHL un modèle d’étude privilégié de la

cancérogénèse. Au plan clinique, l’identification des

principales mutations germinales du gène VHL

conduisant à des corrélations génotype-phénotype de

plus en plus fines, offre désormais des possibilités de

diagnostic présymptomatique qui doivent déboucher

sur une amélioration sensible de la prise en charge des

patients et de leur famille.

RAPPEL CLINIQUE

La maladie de VHL comprend six manifestations cli-

niques classiques (hémangioblastome du névraxe,

hémangioblastome rétinien, phéochromocytome, can-

cer du rein à cellules claires et/ou kystes rénaux mul-

tiples, kystes ou tumeurs pancréatiques, cystadénomes

de l’épididyme) et une lésion de reconnaissance récen-

te, la tumeur du sac endolymphatique, très spécifique

et sans doute déjà présente chez le patient principes de

Von Hippel (Figure 1) (Tableau 1) [33, 44, 60]. Le dia-

gnostic clinique de VHL peut et doit être porté chez

tout patient présentant au moins deux hémangioblas-

tomes quelle que soit leur localisation ou un héman-

gioblastome et une autre lésion majeure (à l’exception

des kystes épididymaires jugés trop peu discriminants).

En présence d’une histoire familiale démonstrative,

une seule lésion majeure suffit à affirmer le diagnostic.

Manuscrit reçu : novembre 1997, accepté : novembre 1997.

Adresse pour correspondance : Pr. S. Richard, Laboratoire de Neuro-Oncologie

EPHE, Département de Néphrologie, Hôpital Necker-Enfants Malades, 149, rue

de Sèvres, 75743 Paris Cedex 15.

331

L’hémangioblastome : une tumeur vasculaire très

spécifique

L’hémangioblastome, lésion emblématique de la mala-

die, est une tumeur vasculaire bénigne constituée d’une

prolifération de capillaires sanguins dont les mailles ren-

ferment des éléments tumoraux riches en lipides («cel-

lules stromales»). L’hémangioblastome du système ner -

veux central (60 à 80% des cas) révèle la maladie une

fois sur deux [56, 61] et ses localisations préférentielles

se situent au niveau du cervelet, du bulbe et de la moelle

é p i n i è r e . Les hémangioblastomes infratensoriels présen-

tent une fréquente apparence macrokystique avec un

nodule mural rougeâtre et sont responsables d’une hyper-

tension intracrânienne et d’un syndrome cérébelleux. L e s

localisations rachidiennes, souvent asymptomatiques,

peuvent être à l’origine de troubles sensitifs ou de défi-

cits moteurs. Comme pour l’ensemble des lésions de la

maladie de VHL, les hémangioblastomes sont fréquem-

ment multiples et se révèlent en moyenne 15 ans plus tôt

que les tumeurs sporadiques [43].

Les hémangioblastomes rétiniens sont extrêmement évo-

cateurs, leur existence en dehors de la maladie de VHL

apparaissant rarissime [42]. Habituellement multiples et

bilatéraux, les hémangioblastomes rétiniens affectent un

malade sur deux et révèlent la maladie dans 30% des cas.

Ils se développent avec prédilection au niveau de la péri-

phérie rétinienne mais des atteintes papillaires sont égale-

ment possibles. Ils peuvent se compliquer de décollement

rétinien, cataracte ou glaucome, à l’origine de pertes

visuelles importantes.

Des manifestations urologiques au premier plan

L’atteinte rénale concerne 30 à 70% des patients. Le

cancer du rein à cellules claires, qui affecte près de

75% des patients à 60 ans, est responsable de 30 à 50%

des décès en raison d’une prise en charge trop souvent

tardive, des récidives fréquentes et d’une dissémina-

tion métastatique qui ne semble pas différente de celle

du cancer sporadique malgré une réputation de bon

pronostic [6, 51, 57]. Le cancer rénal associé à la

maladie de VHL se distingue des tumeurs «spora-

diques» par son jeune âge de découverte (âge moyen

aux environs de 30 ans, 60% des cas avant 40 ans), une

fréquente apparence kystique (kystes atypiques, cloi-

sonnés ou à parois épaissies, bordés par d’authentiques

foyers de carcinome bien que fréquemment pris pour

des kystes banals) et un caractère multifocal et bilaté-

ral (parfois jusqu’à plusieurs dizaines de tumeurs) qui

rend son traitement très délicat [12]. Des kystes mul-

tiples d’allure bénigne s’observent également, seuls ou

associés aux lésions tumorales, parfois si nombreux

qu’ils peuvent faire évoquer une polykystose rénale

[5].

Les cystadénomes épididymaires ne sont habituellement

plus considérés comme une lésion majeure pour le dia-

gnostic de la maladie et sont rarement recherchés systé-

m a t i q u e m e n t . Une étude échographique récente a pour-

tant démontré leur présence chez 54% des patients

atteints par le VHL et surtout leur caractère bilatéral dans

67% des cas, très évocateur de l’affection [10]. Chez la

Tableau 1. Principales données cliniques dans trois séries récentes de patients atteints par la maladie de von Hippel-Lindau

(NP : non précisé).

Auteur Maher et al. [44] Maddock et al. [43] Richard et al. [61]

Nombre de patients 152 83 215

Fréquence des lésions

Hb du SNC 72% 63,8% 72%

Hb rétinien 59% 41% 44%

Cancer rénal 28% 14,5% 36,7%

Phéochromocytome 7% 14,5% 17,2%

Atteinte pancréatique NP 22% 53%

Manifestation révélatrice

Hb du SNC 41% 38,5% 38,8%

Hb rétinien 43% 25,3% 23,7%

Cancer rénal 10% 8,4% 11,5%

Autres lésions 6% 27,8% 26%

Décès

Nombre 51 44 13

Age (ans) 41 ± 14 40,9 ± 14,6 47 ± 16

(13-67) (12-65) (24-81)

Cause

Hb du SNC 41% 52,3% 61,5%

Cancer rénal 47% 27,3% 30,8%

Autres 12% 28,4% 7,7%

S. Richard, Progrès en Urologie (1998), 8, 330-339

femme, leur équivalent est représenté par des cystadé-

nomes du ligament large, parfois très volumineux.

Autres lésions viscérales

Le phéochromocytome, souvent bilatéral, survient

dans 11 à 19% des cas de maladie de VHL [33, 50, 58].

La symptomatologie en est souvent fruste (HTA isolée,

souvent instable) et la triade classique céphalées-palpi-

tations-sueurs est assez rarement observée. Le phéo-

chromocytome est le plus souvent surrénalien mais il

existe d’authentiques paragangliomes et l’évolution est

parfois maligne.Observation très préférentielle dans

certaines familles (cf. infra), caractère souvent révéla-

teur [58] et risque toujours latent de crise hypertensive

paroxystique en font les particularités.

L’atteinte pancréatique (30 à 70%) est sans doute la

plus méconnue de toutes les manifestations de la mala-

die de VHL, peut-être parce qu’elle consiste habituelle-

ment en kystes multiples, plus rarement en cystadé-

nomes séreux ou kystes isolés, sans aucun retentisse-

ment clinique.Des tumeurs endocrines potentiellement

malignes et nécessitant une exérèse précoce sont pour-

tant décelées de plus en plus souvent [22].

Les tumeurs du sac endolymphatique, dernière en date

des lésions «reconnues» dans le cadre de l’affection,

correspondent à des adénocarcinomes de bas grade

détruisant lentement le rocher

, qui ont été pendant long-

temps confondues avec des métastases de cancer thy-

roïdien ou rénal, et dont l’association avec la maladie

de VHL apparaît très étroite (30% de la soixantaine de

cas décrits) [27, 45, 64]. La fréquence de cette lésion

décelée après de nombreuses années d’évolution, le

plus souvent devant une surdité, est largement sous-

estimée. Une récente étude américaine a décelé des

tumeurs du sac endolymphatique chez 15% des patients

atteints de VHL et a montré que 60% des patients pré-

sentaient une baisse de l’acuité auditive qui pourrait

être attribuée à des lésions infraradiologiques [45].

GENETIQUE CLINIQUE

La maladie de VHL est une prédisposition génétique au

cancer de transmission autosomique dominante dont la

pénétrance est quasi-complète à 60 ans. Il s’agit avant

tout d’une affection de l’adulte jeune, se révélant le

plus souvent entre 18 et 30 ans, mais des manifestations

cliniques peuvent apparaître dès l’enfance (atteinte réti-

nienne et surrénalienne en particulier) [33, 44, 60]. La

grande variabilité d’expression phénotypique, très

déroutante pour le médecin non familiarisé avec l’af-

fection, explique les fréquents retards du diagnostic.

Une réputation fausse de maladie exceptionnelle

La maladie de VHL est ubiquitaire et son incidence

minimale est estimée à un nouveau cas pour 36.000 à

45.000 naissances [41, 44], ce qui laisse à penser que

près de 1500 porteurs d’un gène VHL muté existeraient

actuellement en France : la maladie est rare mais loin

d’être exceptionnelle. L’étude nationale pluridiscipli-

naire débutée en France en 1990 et à laquelle partici-

pent de nombreux urologues a déjà permis de recenser

plus de 600 observations et 150 familles de malades

distinctes dont l’une d’entre elles, originaire de la

région de Sancerre, comporte 30 malades connus dont

10 patients avec cancer rénal précoce [60]. La fréquen-

ce des patients porteurs de «néo-mutations» semble

faible dans la maladie de VHL (environ 20%), le carac-

tère systématique des enquêtes génétiques permettant

souvent de rattacher des patients «isolés» à des familles

déjà connues [60].

Une présentation clinique déroutante

Deux grands types cliniques de maladie de VHL doi-

vent être distingués selon la présence (type 2) ou l’ab-

sence de phéochromocytome (type 1). Dans le type 2,

l’incidence du phéochromocytome est très élevée, jus-

qu’à 90% des membres atteints d’une même famille

[38, 47] (Tableau 2). Dans le type 2B, les patients peu-

vent présenter toutes les manifestations du VHL alors

que dans le type 2A, plus rare, ils semblent relativement

épargnés par le cancer rénal et l’atteinte pancréatique.

Le siège et le nombre des tumeurs, l’âge et le type de

la première manifestation et la sévérité de l’évolution

varient également d’un sujet à l’autre à l’intérieur

d’une même famille [33, 44, 60].Le nombre des

lésions découvertes est certes fonction de la qualité du

suivi des patients mais une grande hétérogénéité se

retrouve aussi dans des familles parfaitement explorées

où certains membres ne présentent qu’une seule attein-

te ou de rares lésions alors que d’autres sont gravement

affectés et devront subir de multiples interventions chi-

rurgicales au cours de leur vie.

DES PROGRES MOLECULAIRES MAJEURS

Du cancer rénal au gène VHL

L’identification du gène VHL «doit» beaucoup au can-

cer rénal.Le gène VHL situé sur le bras court du chro-

mosome 3 (3p25-26) [65] a en effet été identifié en

1993 par une démarche de clonage positionnel [34]

guidée par l’existence de délétions de la région 3p dans

les cancers du rein à cellules claires, tant sporadiques

que liés au VHL (supérieures à 90% des cas) [30], et

d’autre part de «familles à cancer du rein à cellules

claires pur» caractérisées par une translocation consti-

tutionnelle impliquant le locus 3p14 [11]. Le gène

VHL, exprimé dans tous les tissus et à tous les stades

du développement examinés [39], comporte trois exons

332

S. Richard, Progrès en Urologie (1998), 8, 330-339

qui codent pour une protéine de 213 acides aminés

(«pVHL») [13] (Figure 2). Le promoteur du gène est

situé au sein d’un îlot CpG et ne contient ni boite

TATA ni boite CCAAT mais plusieurs sites de liaison

putatifs pour des facteurs transcriptionnels dont SP1

[32].La localisation subcellulaire de la protéine pVHL

apparaît variable et très complexe, la protéine allant et

venant du cytoplasme au noyau [35].

Des rôles physiologiques majeurs (Figure 2)

L’élongine et la régulation de la transcription

Le gène VHL joue un rôle crucial au niveau de la régu-

lation de la transcription de l’ADN en ARN, étape sous

la dépendance de la RNA polymérase. La pVHL dimi-

nue en effet l’élongation de la transcription par inter-

action avec le complexe d’élongine (ou SIII), protéine

trimérique qui facilite l’action de la RNA-polymérase

lorsqu’elle rencontre des régions du génome entraînant

des «pauses» transitoires [1, 14]. La protéine VHL

comporte une zone de forte homologie avec la sous-

unité A (sous-unité catalytique) de l’élongine entre les

acides aminés 157 et 168 par laquelle elle se lie au

dimère B-C (sous-unité régulatrice) à l’état normal

(Figure 2). Chez les patients atteints par la maladie de

VHL et dont le gène VHL est muté, la protéine est

absente, tronquée ou non fonctionnelle, et l’élongine A

se lie donc préférentiellement au dimère B-C. Il s’en

suit une suppression des «pauses» de la RNA-polymé-

rase dont le résultat est une élongation excessive.

L’expression de certains oncogènes étant régulée à ce

niveau, il est possible que leur surexpression soit

impliquée dans le dérèglement du cycle cellulaire [14].

Le VEGF et l’angiogénèse

Une action de régulation du VEGF (vascular endothe-

lial growth factor), facteur clé de l’angiogénèse et de la

perméabilité vasculaire, vient également d'être prouvée

[25, 19, 36]. Cette constatation est capitale puisque

l’on sait que le VEGF est surexprimé dans les tumeurs

liées au VHL et notamment l’hémangioblastome [74]

et les cancers du rein, tous richement vascularisés. La

pVHL pourrait agir sur le VEGF à la fois au niveau

post-transcriptionnel en empêchant la stabilisation des

mRNA du VEGF [19] par un intermédiaire encore

inconnu, sans doute distinct de l’élongine, et directe-

ment au niveau transcriptionnel au niveau du promo-

teur du facteur de transcription SP1 [46].

La pVHL et le développement placentaire

Il n’y a pas actuellement de modèle animal permettant

une étude expérimentale des lésions de la maladie de

VHL. Les souris «recombinantes» chez lesquelles une

seule copie du gène VHL est inactivée (hétérozygotes

VHL +/-), équivalents des patients humains, ne déve-

loppent aucune lésion tumorale. Les animaux chez les-

quels les deux copies du gène VHL sont inactivées

(homozygotes VHL -/-) ne sont en revanche pas

viables, en raison d’un trouble majeur et précoce de la

vascularisation du placenta [20].

Mutations germinales et corrélations génotype-phé-

notype

La mutation du gène VHL à l’origine de la maladie

peut actuellement être identifiée dans 70% des familles

333

Tableau 2. Les deux types de maladie de VHL. Données cliniques et moléculaires.

1. Les mutations sont indiquées de la manière suivante : acide aminé «sauvage» - numéro du codon-acide aminé muté, sauf pour

le type 1 (Del = délétion, Stop = codon stop).

2. Effet fondateur.

Type 1 Type 2

Clinique 2A 2B

Phéochromocytome - + +

Hémangioblastome du SNC + + +

Hémangioblastome rétinien + + +

Cancer du rein + - +

Atteinte pancréatique + - +

Tumeur du sac endolymphatique + + +

Cystadénome épididymaire + + +

Mutation

Insertions, délétions, non-sens, splice 96% 8%

Faux-sens (substitutions) 4% 92%

Mutations les plus fréquentes1DelPhe76 Tyr98His2Arg167Trp

Arg161Stop Arg167Gln

S. Richard, Progrès en Urologie (1998), 8, 330-339

334

Figure 1. Fréquence des lésions majeures de la maladie de von

Hippel-Lindau, d’après quelques grandes séries de la littéra -

ture [10, 33, 44, 45, 61].

Figure 2. Le gène VHL est situé sur le bras court du chromoso -

me 3.Il comprend 3 exons qui codent pour une protéine de 213

AA. L’élongine facilite l’élongation de la transcription en sup -

primant les «pauses» transitoires de la RNA-polymérase. A l’état

normal, la protéine VHL se lie préférentiellement au dimère

d’élongine B-C et freine ainsi l’élongation. Quand la protéine

VHL est absente ou non fonctionnelle, le complexe d’élongine A-

B-C entraîne une élongation excessive et une surexpression de

certains oncogènes. La pVHL a également une action de régula -

tion négative sur le VEGF (dont la production est stimulée par

l’hypoxie) au niveau transcriptionnel et post-transcriptionnel.

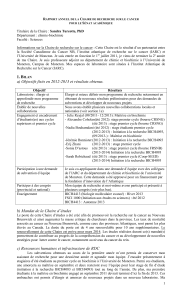

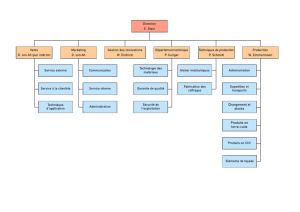

Figure 3. Exemple d’application des tests génétiques. Il s’agit d’une vaste famille affectée par

une maladie de VHL de type 1 («sans phéochromocytome», 9 malades connus). Sept patients

présentent un cancer rénal et l’une des patientes est décédée de métastases à 48 ans. La muta -

tion causale a été identifiée au codon 175 et recherchée chez 10 personnes à risque asympto -

matiques : une seule d’entre elles apparaît porteuse d’un gène muté (IV-11). Agée de 14 ans,

elle ne présente pour l’instant aucune manifestation de la maladie. Les 9 autres personnes

initialement à risque apparaissent en revanche indemnes et ont pu être totalement rassurées

tant pour elles-mêmes que pour leur descendance.

S. Richard, Progrès en Urologie (1998), 8, 330-339

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%