Réussir l`extubation en réanimation

RÉUSSIR L’EXTUBATION EN RÉANIMATION

Gérald Choukroun, Virginie Lemialle & Jean-Daniel Chiche

Service de Réanimation Médicale, Groupe Hospitalier Cochin - Saint Vincent de

Paul - La Roche Guyon, 27 Rue du Faubourg St Jacques, 75014 Paris

INTRODUCTION

Dès le début de la prise en charge des patients intubés et ventilés pour insuf-

fisance respiratoire aiguë, l’objectif est d’aboutir rapidement au sevrage de la

ventilation mécanique et à l’extubation. En effet, la ventilation mécanique (VM)

est associée à la survenue de complications dont l’incidence augmente avec la

durée de l’intubation. La procédure de sevrage vise à réduire la durée de la VM

tout en tolérant un pourcentage acceptable d’échecs. Cette procédure repose

sur trois étapes essentielles :

• L’identification des candidats à une épreuve de ventilation spontanée (VS).

• La réalisation pratique de l’épreuve de VS.

• L’extubation et la période de 48 heures au terme de laquelle le sevrage est

considéré comme réussi ou non.

Cette mise au point à pour objectif de rappeler les acquisitions récentes dans

le domaine du sevrage de la ventilation mécanique et de l’extubation.

1. LE SEVRAGE DÉBUTE DÈS L’INSTITUTION DE LA VENTILATION

MÉCANIQUE

Lors de l’insuffisance respiratoire aiguë, l’intubation sanctionne l’incapa-

cité du patient à faire face à une augmentation de la demande ventilatoire, y

compris après initiation de méthodes de ventilation non-invasives. Dès que

le traitement étiologique rétablit l’équilibre entre la demande ventilatoire et la

capacité du patient à ventiler spontanément, le sevrage de la ventilation méca-

nique et l’extubation deviennent les objectifs principaux de la prise en charge

symptomatique. En moyenne, plus de 40 % du temps passé sous ventilation

artificielle en réanimation est consacré au sevrage de la ventilation [1]. C’est

pendant cette période que s’observent les principales complications de la ven-

tilation, et en particulier les pneumopathies nosocomiales ou les complications

barotraumatiques. Avant d’envisager la phase finale du sevrage et la conduite

de l’extubation, il faut rappeler que deux facteurs permettent de réduire la durée

de cette période critique :

• D’une part, il importe de favoriser l’utilisation précoce de modes de ventilation

spontanée susceptibles d’assurer des échanges gazeux adéquats tout en res-

MAPAR 2005

674

pectant l’autonomie respiratoire des patients à la phase aiguë de l’insuffisance

respiratoire [2-6]. Les progrès technologiques réalisés sur les ventilateurs

modernes ont favorisé l’avènement de modes de ventilation mécanique

sophistiqués qui permettent d’ajuster l’assistance respiratoire à la demande

du patient. Si de nombreux travaux démontrent que des modes de ventilation

respectant la ventilation spontanée sont utilisables dès la phase aiguë de l’at-

teinte respiratoire [2, 4, 7, 8], il existe encore peu d’arguments pour attester

l’efficacité de ces stratégies en terme de réduction de la durée de ventilation

mécanique ou de ses complications.

• D’autre part, il est difficile de considérer le sevrage de la ventilation mécanique

sans aborder les modifications intervenues dans les modalités de prescription

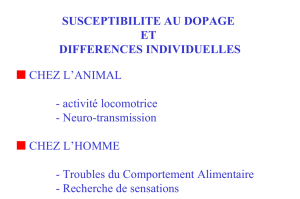

de la sédation en réanimation. En effet, plusieurs études démontrent que l’in-

terruption quotidienne de la sédation est associée à une réduction de la durée

de ventilation mécanique. Dans ce contexte, on peut imaginer que l’adaptation

des posologies en fonction d’un objectif de sédation et le contrôle de cet

objectif à l’aide d’une échelle d’évaluation favorise l’autonomisation rapide du

patient et réunit les conditions du sevrage.

2. INTÉRÊT DES PROTOCOLES DE SEVRAGE

2.1. IDENTIFIER LES CANDIDATS À L’EXTUBATION

Après une controverse centrée sur le choix des modalités de ventilation durant

la période de sevrage [2, 9, 10], plusieurs études ont permis d’établir l’importance

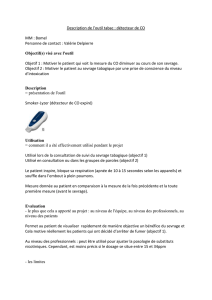

de rechercher l’opportunité d’interrompre la VM dès son instauration [11] (figure 1)

.

Quelles que soient la pathologie sous-jacente et la cause d’insuffisance respi-

ratoire aiguë, la procédure de sevrage débute par la recherche du prérequis à

l’épreuve de VS.

Plusieurs études prospectives multicentriques randomisées ont démontré

l’impact positif d’un protocole de sevrage sur le pronostic des patients venti-

lés[12-17]. Ainsi, Ely a le premier évalué les conséquences de l’implantation

d’un protocole de sevrage sur la durée de la ventilation et la survenue de com-

plications liées à la VM dans un service de réanimation médicale et une unité de

soins intensifs cardiologique [12]. Après randomisation, un protocole de sevrage

détaillé était utilisé pour 149 patients tandis que la procédure était laissée à

l’appréciation du médecin dans le groupe témoin (n = 151). En impliquant les

physiothérapeutes respiratoires dans la recherche quotidienne et systématique

de critères simples de sevrage, les auteurs rapportent une réduction de la

durée de ventilation de 2,5 j et une baisse significative (20 % versus 41 %) du

nombre de complications (ré-intubations, auto-extubations, trachéotomies, ven-

tilation de plus de 21 j). La mortalité était comparable dans les 2 groupes (38 %

versus 40 %). Depuis, d’autres équipes ont confirmé l’intérêt d’une recherche

systématique de critères devant faire pratiquer une épreuve de VS [12-17], et la

XXème conférence de consensus organisée par la Société de Réanimation de

Langue Française et la Société française d’Anesthésie-Réanimation recommande

la mise en place d’une procédure de sevrage [11]. Cette procédure comporte la

recherche systématique de critères généraux et respiratoires par le personnel

infirmier et/ou les kinésithérapeutes ; elle doit être précoce, quotidienne et faire

l’objet d’un protocole écrit. Les critères utilisés peuvent varier d’une équipe à

l’autre, mais on retient généralement :

• L’absence de sédation avec une réponse cohérente aux ordres simples, et

l’absence de vasopresseur et d’inotrope pour les critères généraux.

• Une valeur de FIO2 < 50 %, et un niveau de PEP < 5 cmH2O pour les critères

respiratoires. En revanche, il n’existe pas d’arguments forts pour recommander

l’utilisation systématique des paramètres de mécanique ventilatoire et des

indices dérivés [11].

Questions pour un champion en réanimation 675

Si la présence de ces critères doit nécessairement faire pratiquer une épreuve

de VS, le médecin peut néanmoins décider de l’épreuve de VS en s’affranchissant

d’un ou plusieurs des critères généraux ou respiratoires. Dans ces conditions,

le sevrage est réussi dès la première tentative chez les 2/3 environ des patients

sélectionnés sur ces critères [11]. Le taux d’échecs associé à cette procédure

peut-être considéré comme acceptable compte tenu des risques inhérents à la

prolongation inutile de la VM.

2.2. L’ÉPREUVE DE VS

La mise en place d’un protocole de sevrage réduit la durée et les complications

de la VM. Au-delà de l’identification des patients candidats à une épreuve de VS,

ce protocole doit également détailler les modalités de réalisation de l’épreuve

Figure 1. Procédure de sevrage (d’après [11]).

• Absence d'inotropes et vasopresseurs

• Absence de sédation

• Réponse cohérente aux ordres simples

• FiO2 ≤ 0,5

• PEP ≤ 5 cmH2O

Pièce en T ou AI sans PEP

30-120 min

Signes de mauvaise tolérance

• FR > 35.min-1

• SpO2 ≤ 90

• Variation de PAS ou FR > 20 %

• Sueurs, agitation, troubles de vigilance

Présents

• GDS artériels

• Reprise de la VM

Absents

• Recherche des

critères d'extuba-

tion

Sevrage difficile EXTUBATION

VNI ou réintubation

Sevrage réussi

Echec de sevrage

Résultat de l'épreuve

de VS et évolution

Epreuve de VS Recherche du pré-

requis à l'épreuve

de VS

MAPAR 2005

676

de VS par le personnel infirmier et/ou les kinésithérapeutes. L’élaboration de ce

protocole, obligatoirement écrit, doit impliquer toute l’équipe soignante [18-20].

En effet, l’adhésion de l’équipe au protocole est essentielle et implique une dif-

fusion large de ses objectifs, de ses modalités et de ses résultats à l’occasion

de réunions régulières. Ce protocole doit notamment détailler les modalités de

réalisation de l’épreuve de VS par le personnel infirmier et/ou les kinésithéra-

peutes. Le choix de la modalité de l’épreuve de VS est fonction des habitudes

de l’unité [21]. Le patient, installé confortablement en position semi-assise doit

être informé, rassuré et encouragé. Après réalisation d’une aspiration trachéo-

bronchique, l’épreuve de VS est menée indifféremment sur une pièce en T ou

en VS avec aide inspiratoire (AI) en utilisant un faible niveau d’AI (7 cmH2O). Ce

niveau minimal permet de compenser l’effort effectué par le patient pour vain-

cre la charge liée à la sonde d’intubation et à la valve inspiratoire du ventilateur.

En présence d’un filtre échangeur de chaleur et d’humidité, il est nécessaire

d’augmenter ce niveau d’AI d’environ 4 à 6 cmH2O. La durée de cette épreuve

de VS est comprise entre 30 et 120 minutes, et doit être adaptée en fonction des

difficultés prévisibles du sevrage [21]. A titre d’exemple, chez les patients BPCO,

le risque plus élevé de sevrage difficile conduit à recommander une épreuve

de VS d’une durée de 120 min [22]. Pendant l’épreuve, la surveillance repose

sur l’évaluation de l’état clinique et sur le monitorage continu de la fréquence

respiratoire, de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et de l’oxymé-

trie de pouls [21]. L’apparition de critères de mauvaise tolérance (fréquence

respiratoire > 35 cycles/min, SpO2 < 90 %, variation de plus de 20 % de la fré-

quence cardiaque ou de la pression artérielle systolique, sueurs, troubles de la

vigilance, agitation) impose de vérifier la perméabilité de la sonde d’intubation,

d’interrompre l’épreuve de VS et de reprendre la ventilation mécanique après

avoir prélevé des gaz du sang. En l’absence de signe de mauvaise tolérance, il

n’est pas indispensable de pratiquer de gaz du sang.

2.3. LES LIMITES DES PROTOCOLES

Si les travaux cliniques montrent que la mise en place d’un protocole de

sevrage réduit la durée et les complications de la VM, il n’est pas démontré

que la généralisation de cette pratique se traduise par les mêmes bénéfices en

dehors d’une étude interventionnelle. D’une part, l’élaboration des protocoles,

obligatoirement écrits, doit impliquer toute l’équipe soignante. L’adhésion de

l’équipe au protocole est en effet essentielle et implique une diffusion large

de ses objectifs, de ses modalités et de ses résultats à l’occasion de réunions

régulières [20]. En l’absence d’une vérification régulière de la compliance stricte

à ces protocoles, il est possible que les avantages réels soient moins importants

que les bénéfices escomptés. Ainsi, des données récentes suggèrent que l’utili-

sation de respirateurs comportant un mode d’adaptation automatique de l’AI en

fonction de paramètres cliniques (FR, VT et EtCO2) permet de réduire la durée

de ventilation mécanique par rapport à un groupe ou le sevrage est conduit avec

un protocole de sevrage sans vérification stricte de son application. D’autre part,

les bénéfices escomptés sont dépendants de l’environnement médical et para-

médical présents dans le service de Réanimation, ainsi que de la population de

patients étudiés [23-25]. Dans une étude récente, Krishnan et coll. ont comparé

une stratégie de sevrage basée sur l’utilisation d’un protocole à la stratégie habi-

tuelle, fondée sur la décision médicale prise dans une unité de réanimation bien

dotée en personnel médical [24]. Aucune différence significative n’était observée

en termes de pourcentage de patients sevrés, de nécessité de reventilation, de

durée de VM ou de mortalité. Enfin, si l’on s’intéresse à une population de patients

ne posant que rarement des difficultés de sevrage, il est également difficile de

mettre en évidence l’impact de protocoles de sevrage [23, 25].

Questions pour un champion en réanimation 677

3. ECHECS DE SEVRAGE OU ÉCHECS D’EXTUBATION

Si le sevrage de la VM est le plus souvent facile, le sevrage difficile peut se

définir par l’échec de l’épreuve de VS, ou par la reprise de la ventilation dans les

48 heures suivant son arrêt programmé. Même si de nombreuses études ont

confondu échecs de sevrage et échecs d’extubation, il est important de distinguer

les deux processus [26, 27]. En effet, si les définitions habituellement admises

de l’échec de l’extubation et de l’échec du sevrage ventilatoire sont comparables,

les mécanismes responsables sont souvent différents et les critères prédictifs

d’un sevrage difficile sont distincts de ceux prédisant l’échec du retrait de la

prothèse endotrachéale.

• Les principaux facteurs laissant prévoir un sevrage difficile sont la durée de la

VM, l’existence d’une BPCO ou d’une pathologie neuromusculaire, un score de

gravité élevé, et à un moindre degré, l’existence d’une insuffisance cardiaque

gauche ou d’une cardiopathie ischémique [11]. En cas d’échec de l’épreuve

de VS, on s’attachera à rechercher, en plus des facteurs cités ci-dessus, la

présence d’une obstruction de la sonde d’intubation, d’un sepsis non con-

trolé, d’une anémie, ou d’une dysfonction diaphragmatique potentiellement

aggravée par des désordres métaboliques et nutritionnels. Parmi les indices

physiologiques proposés pour prédire le succès de l’épreuve de VS, le rapport

fréquence respiratoire sur volume courant (FR/VT) est le plus souvent utilisé

malgré l’absence de données suffisantes pour recommander son utilisation

routinière [28]. Les autres indices manquent de sensibilité et de spécificité,

et ne peuvent donc être recommandés en routine.

• En définissant l’échec d’extubation comme la nécessité précoce (24 à 72 h)

d’une réintubation dans les suites de l’extubation programmée, les facteurs de

risque d’échec de l’extubation sont l’inefficacité de la toux, l’encombrement et

la suspicion d’œdème laryngé [27]. En l’absence de ces facteurs de risque et

en cas de succès à l’épreuve de VS, le patient doit être extubé sur prescription

médicale écrite. La présence de ces facteurs de risque ne doit pas retarder

la procédure de sevrage, mais impose une vigilance accrue si l’extubation est

décidée.

4. LES ÉCHECS DE L’EXTUBATION

L’incidence des échecs de l’extubation varie entre 2 et 25 % en fonction des

populations étudiées et des pratiques utilisées. Compte tenu de la morbidité et

de la surmortalité attribuable aux échecs d’extubation [29-31], il est difficile de

définir un pourcentage d’échec acceptable au sein d’une unité de réanimation.

4.1. LES CAUSES D’ÉCHEC DE L’EXTUBATION

Le plus souvent, plusieurs facteurs concourent à la réintubation chez un

patient donné [27]. Un œdème des voies aériennes supérieures représente la

principale cause d’échec de l’extubation. Celui-ci se traduit le plus souvent par la

survenue d’une dyspnée laryngée au décours immédiat de l’extubation. Une intu-

bation traumatique, une auto-extubation accidentelle, une intubation prolongée,

une surpression du ballonnet de la sonde, ou une infection trachéo-bronchique

sont souvent associées à la réduction du calibre glottique ou sus-glottique des

VAS [28-32]. Parmi les nombreuses autres causes d’échec rapportées, les trou-

bles de conscience et l’incapacité à évacuer les sécrétions trachéo-bronchiques

constituent les facteurs le plus souvent impliqués dans la nécessité de réintu-

bation. Progressivement, l’encombrement bronchique contribue à aggraver le

déséquilibre entre la capacité des muscles respiratoires et les contraintes qui

leur sont imposées, précipitant ainsi l’échec de l’extubation.

i

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%