Vers une sociologie des relations avec la nature

Cet article est disponible en ligne à l’adresse :

http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RFS&ID_NUMPUBLIE=RFS_484&ID_ARTICLE=RFS_484_0795

Vers une sociologie des relations avec la nature

par François HÉRAN

| Ophrys | Revue française de sociologie

2007/4 - Volume 48

ISSN 0035-2969 | ISBN 978-2-7080-1176-2 | pages 795 à 806

Pour citer cet article :

— Héran F., Vers une sociologie des relations avec la nature, Revue française de sociologie 2007/4, Volume 48, p. 795-

806.

Distribution électronique Cairn pour Ophrys.

© Ophrys. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des

conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre

établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière

que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur

en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

NOTE CRITIQUE

Vers une sociologie des relations

avec la nature

par François HÉRAN

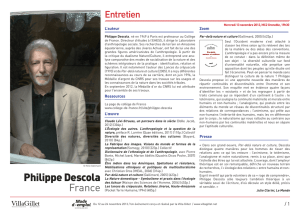

Par-delà nature et culture (1) est l’aboutissement d’une longue recherche

sur la relation des hommes à leur environnement, entamée il y a trente ans

chez les Jivaros achuar, aux confins de l’Équateur et du Pérou. Philippe

Descola a livré son expérience et ses analyses dans diverses publications, dont

Les Lances du crépuscule, publié en 1993 dans la collection « Terre humaine »,

un des plus beaux témoignages d’ethnologue jamais publié en France. Titu-

laire depuis 2000 d’une chaire d’« anthropologie de la nature » au Collège de

France, il a consacré ses premiers cours aux divers thèmes qui composent

Par-delà nature et culture. Au terme des six cents pages de l’ouvrage, il ne

fait aucun doute que l’anthropologie française tient en Descola plus qu’un

disciple de Lévi-Strauss, un véritable maître. L’ambition théorique se nourrit

d’une érudition qui parcourt les siècles et les continents. Dans un style d’une

rare élégance, il use d’une argumentation serrée, habile à prévenir les objec-

tions, et produit des conclusions à la fois fortes et subtiles.

Le point de départ de l’ouvrage est la singulière façon qu’ont les peuples

autochtones d’Amazonie d’humaniser le monde animal et végétal, que ce soit

dans les activités de chasse ou de cueillette ou dans leurs rêves. Ils perçoivent

les espèces animales à l’image des sociétés humaines, dotées de chefs et de

chamane, avec un langage, des cérémonies, des habitations, des règles de

parenté, etc. Pour amadouer ces sociétés animales, les hommes doivent négo-

cier avec leurs représentants, faire des promesses ou présenter des excuses,

nouer des relations d’alliance ou de filiation. Le respect dû aux animaux

interdit les massacres inutiles ou le traitement indigne des dépouilles, il exige

souvent des restitutions qui compensent l’activité de prédation. Ainsi les

animaux se voient-ils reconnaître, à des degrés variables selon les espèces,

des attributs que l’Occident réserve habituellement à l’humanité : la cons-

cience réflexive, la vie affective, le sens moral.

795

R. franç. sociol., 48-4, 2007, 795-806

(1) Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard (Bibliothèque des sciences

humaines), 2005, 623 p.

Pareilles conceptions fleurissent dans toute l’aire amazonienne, avec une

curieuse variante, théorisée par l’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros

de Castro sous le nom de « perspectivisme » : certains peuples ne pensent pas

seulement que les animaux se comportent comme des humains mais que, réci-

proquement, les animaux perçoivent les humains comme des animaux,

comme si le point de vue d’une espèce sur les autres dépendait toujours du

corps où elle réside (Viveiros de Castro se référant sur ce point à la monado-

logie de Leibniz). Descola montre toutefois que ce perspectivisme reste

confiné à une aire limitée. La conception plus ordinaire, qu’il qualifie simple-

ment d’« animiste », se contente d’humaniser le monde animal sans imaginer

que les animaux animalisent les hommes. Dans tous les cas, néanmoins, la

continuité psychique est si forte d’une espèce à l’autre que les hommes et les

animaux, ainsi que les diverses espèces entre elles, peuvent aisément troquer

leurs enveloppes physiques et se métamorphoser, singulièrement dans les

rêves et dans les mythes. Par exemple, une fois rentrés chez eux, les animaux

dépouillent leur apparence animale pour reprendre une livrée humaine que

l’homme ne voit jamais qu’en rêve.

D’où viennent de telles conceptions ? Descola réfute la thèse diffusionniste

défendue par Mircea Eliade. Certes, on retrouve des formes analogues d’hu-

manisation des non-humains dans l’aire subarctique canadienne, chez les

Inuit et dans le monde sibérien, qui pourrait donc en être la source. Mais le

même phénomène est attesté à des milliers de lieues de ce foyer supposé, par

exemple chez des groupes autochtones de Malaisie, de Nouvelle-Guinée (île

de Seram), de Nouvelle-Calédonie (Descola réhabilite au passage le beau récit

de Maurice Leenhardt, Do kamo, paru en 1947), voire d’Afrique (comme les

Kuranko de Sierra Leone ou les Dogon de Tireli, au Mali). Une telle récur-

rence ruine la thèse diffusionniste. Faut-il penser que la propension à anthro-

pomorphiser le monde animal émerge spontanément dans les sociétés de

chasseurs-collecteurs sans écriture ? L’Inde ancienne et le Japon témoignent

du contraire, selon Descola : on y retrouve la vision d’un continuum

cosmique qui intègre les hommes, les animaux et les plantes, selon des

conceptions qui ne sont plus les nôtres. Dans le sacrifice indien, par exemple,

Charles Malamoud a montré que l’homme était le premier des animaux qu’il

convenait de sacrifier aux dieux.

Descola complète sa démonstration par une étude sémantique qui parcourt

les civilisations : à y regarder de près, aucun des couples d’opposition classi-

ques – espace sédentaire et parcours nomade, jardin cultivé et forêt sauvage,

lieu habité et montagne, terre sèche et terre humide – ne recouvre les dichoto-

mies propres à nos cultures : domestique/sauvage, culture/nature, ager/silva.

Si aride qu’elle soit, la nature est toujours humanisée. L’idée d’une nature

vierge extérieure à l’espace cultivé est peut-être « notre fétiche », conclut

Descola, mais elle n’a rien d’universel.

Comment l’anthropologie avait-elle l’habitude d’analyser les conceptions

autochtones des relations avec le monde environnant ? Descola identifie trois

théories classiques. La plus ancienne réduit ces conceptions à des croyances

irrationnelles, mais, du coup, peine à expliquer comment les mêmes peuples

796

Revue française de sociologie

sont capables d’appliquer à leur environnement des savoirs ingénieux et effi-

caces. La deuxième théorie, dite intellectualiste, voit dans ces représentations

autochtones du monde naturel une tentative d’objectivation qui préfigure la

démarche scientifique mais reste inaboutie. La troisième, celle de Durkheim,

est d’une autre nature : elle soutient que les hommes projettent sur le monde

qui les entoure des catégories de perception et d’action issues de leur propre

organisation sociale, en sorte que les divisions de la nature ne sont que le

reflet hypostasié des divisions sociales. De l’avis de Descola, ces trois théo-

ries ont en commun de postuler la même coupure entre les pratiques et les

représentations, l’action sur la nature et la vision de la nature.

Il leur oppose des théorisations plus récentes, comme l’« ontologie de l’ha-

biter » de Tim Ingold, anthropologue britannique connu pour ses travaux sur

les sociétés circumpolaires et ses essais sur l’environnement et la technique,

qui célèbre l’osmose des chasseurs-cueilleurs avec leur environnement et fait

la chasse aux préjugés anthropocentriques. Une autre référence est l’« anthro-

pologie symétrique » de Bruno Latour, qui privilégie les réseaux d’action de

grande portée tissés par les sociétés contemporaines. Ces réseaux mobilisent

toutes sortes d’actants, y compris les machines et les micro-organismes,

créant des « collectifs hybrides » d’humains et de non-humains qui brouillent

la frontière classique du sujet et de l’objet. Ces diverses théories ont le mérite,

selon Descola, de décrire l’entrelacement du social et du matériel dans la vie

ordinaire. En élargissant aux non-humains la palette des entités agissantes,

elles ouvrent l’interprétation de leurs relations sur une combinatoire plus

large. Mais Descola leur reproche de privilégier la phénoménologie des inter-

actions au détriment de la morphologie des pratiques. Les modes de relation

entre humains et non-humains se différencient aussi par les procédures codi-

fiées, les catégories et les schèmes de pensée et d’action, toutes formes stables

dont l’anthropologie sociale, en bonne héritière de Durkheim, ne peut se

passer si elle veut rendre compte de l’ordre social. L’idée neuve, inspirée de

Latour, est qu’on identifie les collectifs sociaux à leur façon d’organiser les

formes de l’expérience avec autrui. Descola, pour cette raison, leur trouve une

affinité avec les « cités » formalisées par Boltanski et Thévenot dans Les

Économies de la grandeur (p. 579). Il pense, en revanche, se démarquer de

l’habitus de Bourdieu, qu’il juge trop particularisé par la diversité des expé-

riences individuelles : l’anthropologie a besoin de structures plus englobantes

pour identifier ce qui distingue une culture d’une autre. Or, selon Descola,

une culture se définit notamment par sa conception particulière des inter-

actions entre les hommes et les autres espèces. Mais comment dresser l’inven-

taire de ces conceptions de par le monde ?

La réponse à cette question prend la forme d’une typologie des différentes

façons qu’ont les humains de s’identifier ou non aux autres espèces (p. 176 et

p. 323). Cette typologie est jugée à ce point centrale qu’elle occupe l’essentiel

de la quatrième de couverture. Deux questions sont posées : ces espèces nous

ressemblent-elles par leurs composants physiques ? Ont-elles une vie

psychique analogue à la nôtre ? Croisées, elles définissent quatre formules

possibles. Si les deux réponses sont positives, l’identification est maximale,

797

François Héran

les animaux et les plantes ne se différencient guère de nous : c’est la formule

du « totémisme », dont l’Australie aborigène offre le modèle. Si les non-

humains diffèrent des humains par le physique mais développent une vie

psychique analogue, comme c’est le cas de l’Amazonie à la Sibérie et au-delà,

on parlera d’« animisme ». La vision inverse est celle de l’Occident moderne,

de Descartes à Darwin, que Descola qualifie de « naturaliste » : animaux,

végétaux et minéraux relèvent du même monde physique que les humains,

mais s’en séparent radicalement par l’absence d’une conscience réflexive, qui

demeure l’apanage des humains. Reste une quatrième formule, qui différencie

les non-humains des humains sous les deux rapports, en étageant les espèces

le long de la « grande chaîne des êtres » décrite en 1936 dans l’essai classique

d’Arthur Lovejoy, cette fragmentation se trouvant compensée par des rela-

tions de correspondance, de résonance ou de jumelage, d’où l’appellation de

formule « analogique ».

Si le principe de la typologie est simple, le vocabulaire qui la décrit est très

savant : à partir d’un « schème d’identification » portant sur les « physica-

lités » et les « intériorités » des êtres vivants, « quatre types d’ontologies » se

dégagent, qui définissent les « systèmes de propriétés des existants ». En fait,

la question posée est élémentaire : les animaux et les plantes diffèrent-ils de

nous au dehors et au dedans ? En langage occidental : ont-ils un « corps » et

une « âme » analogues aux nôtres, sachant que le mot âme peut être remplacé

par esprit, conscience, réflexivité, intentionnalité, affects, énergie vitale, etc.

Descola estime qu’à tout prendre, la dichotomie occidentale du corps et de

l’âme, de la matière et de l’esprit, est une « variante locale » d’une opposition

universelle présente dans les vocabulaires du monde entier. On échapperait

donc à l’eurocentrisme en se contentant de relâcher le dualisme de l’âme et du

corps (ou celui du mental et du physique) en un dualisme du dedans et du

dehors.

D’où ce paradoxe signalé au passage (p. 175 et p. 417) mais non résolu :

pour dénoncer le caractère universel du couple nature/culture, Descola pose

l’universalité du couple matière/esprit ou corps/âme. Il tombe ainsi sous le

coup de la critique qu’il adresse par ailleurs au relativisme des anthropolo-

gues : on ne peut dresser une typologie universelle sans pratiquer la variation

sur fond d’invariant et, par conséquent, sans postuler des universaux. Le rela-

tivisme gagné d’un côté est aussitôt reperdu de l’autre. Or on peut douter que

les conceptions fort complexes des composantes de la personne qu’ont

décrites les ethnographes de par le monde se laissent partout réduire au

dualisme du dedans et du dehors, quand on songe seulement au monde inuit, à

l’Égypte ancienne ou aux Dogon (mentionnés p. 175). Non seulement ces

conceptions se croisent avec des systèmes d’anthroponymie et de pronoms

personnels très éloignés des nôtres, mais il ressort des exemples fournis que

les entités psychiques de la personne sont souvent liées à des façons d’agir à

la fois corporelles et mentales (comme le régime alimentaire, les habitudes de

vie, le caractère). Rabattre ce foisonnement sur la dualité attrape-tout du

dedans et du dehors semble moins le fruit d’un travail d’induction que le

résultat d’un coup de force.

798

Revue française de sociologie

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%

![Par-delà nature et culture [Philippe Descola]](http://s1.studylibfr.com/store/data/004653918_1-6e05b12e0367f5b38f9b6d71106c799f-300x300.png)