La_nature_sous_l_oeil_des_Anthropologues

1

La nature sous l'œil des anthropologues

Nicolas Journet

Mis à jour le 13/04/2016

Source : https://www.scienceshumaines.com/la-nature-sous-l-oeil-des-

anthropologues_fr_36125.html, consulté le 27/02/2017.

L’anthropologie est le lieu d’une compétition acharnée entre les explications par la

nature et celles par la culture. Mais des tentatives de conciliation existent. Dans quels

termes et pour quel traité de paix ?

Il n’est pas facile d’en finir avec l’opposition nature-culture sans donner l’avantage à l’une ou

l’autre de ces notions. Prenons, par exemple, l’œuvre la plus aboutie de Philippe Descola,

professeur au Collège de France et spécialiste de l’Amazonie. Le titre de son essai théorique

principal, Par-delà nature et culture (2005), pose clairement son objectif : dépasser

l’opposition entre l’explication par les causes universelles et celle par les singularités

culturelles. Il fait écho à une formule restée gravée dans toutes les mémoires

d’anthropologues : celle que forgeait en 1947 Claude Lévi-Strauss, en opposant la nature

(« tout ce qui échappe à la volonté de l’homme ») à la culture, soit tout ce qui relève de la

norme et des conventions. Une vision somme toute classique de l’humanité s’arrachant à la

nature, non pas tant en la dominant qu’en la pensant et en se donnant à elle-même des

règles : tel était l’équilibre trouvé, à l’époque par le structuralisme, qui se donnait pour tâche

d’explorer le domaine des règles, et laissait à d’autres disciplines le soin de décrire l’homme

dans son « infrastructure » naturelle. Chacun son domaine donc.

Mais cet état de paix relative n’allait pas tarder à être bousculé. Selon Lévi-Strauss, la

frontière entre nature et culture était bien gardée par de solides universaux : le langage

articulé et les règles de mariage. En deçà, la nature, au-delà, la culture.

Telle n’était pas la façon de voir de tous les anthropologues, en particulier aux États-Unis, où

la question des déterminants naturels des cultures humaines occupait le devant de la scène.

Le projet de l’écologie culturelle fondée par Julian Stewart, par exemple, consistait à

examiner les facteurs limitants qu’un environnement pouvait exercer sur une société

particulière. Ainsi, la faiblesse mobilière des chasseurs-cueilleurs s’expliquait par leur

nomadisme, et celui-ci, à son tour, par la dispersion des ressources de leur milieu de vie.

Jusque-là, toutefois, ces effets de l’environnement n’étaient étudiés que dans leurs

conséquences matérielles et sociales. Plus radical, le « matérialisme culturel » (Marvin

Harris) prétendit, dans les années 1970, à beaucoup plus : expliquer les rites, les symboles

et les croyances à partir de contraintes naturelles (d’ailleurs à peu près toujours les mêmes).

Ainsi le sacrifice aztèque, réduit à la dimension d’un acte cannibale, devenait-il simplement

une réponse à la rareté en protéines animales des hauts plateaux mexicains. L’explication

par la nature s’invitait au cœur des cultures…

Cette offensive naturaliste rencontra aussitôt des adversaires qui non seulement, comme

Marshall Sahlins, défendirent l’autonomie de la culture, mais allèrent plus loin dans la critique

même de l’idée de nature, dont ils tenaient pour acquis qu’elle n’était ni universelle ni

éternelle. Si la nature était « relative » à la culture, elle n’exigeait donc pas d’explication

différente de cette dernière. La clé de l’explication, en anthropologie (et en sciences

humaines en général), est donc de manière récurrente l’objet d’une querelle peu amicale

entre les sciences de la nature et celles de la culture.

2

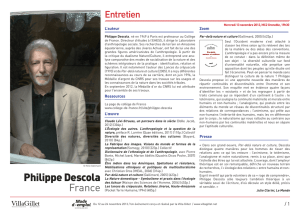

Philippe Descola : en finir avec la nature ?

Comment P. Descola entend-il dépasser cette querelle ? D’abord, il pose que la conception

scientifique de la nature est moderne, et bien particulière. Il l’appelle « naturalisme » et la

définit ainsi : pour l’homme moderne, l’humanité se distingue de son environnement naturel

par une compétence mentale (« intériorité »), mais elle partage la même substance

physique, chimique et biologique (« physicalité ») que le reste du monde vivant et inerte.

Ensuite, lors de ses études sur les Achuars d’Équateur, P. Descola a rencontré une tout

autre vision du monde. Les Achuars (et bien d’autres peuples) sont « animistes » : ils parlent

aux animaux et aux plantes, et leur attribuent une intériorité semblable à celle des humains.

En revanche, ils mettent une grande insistance à souligner les différences physiques qui

existent entre les espèces vivantes et entre les hommes et les animaux. Le monde animiste

des Achuars serait l’inverse du nôtre : on pourrait y dialoguer avec les animaux, mais

nullement leur ressembler physiquement.

D’où cette conclusion que naturalisme et animisme combinent les mêmes termes (l’intériorité

et la physicalité) mais n’établissent pas les mêmes relations entre l’humanité et son

environnement.

Ailleurs dans le monde, d’autres combinaisons des mêmes termes rendent compte d’autres

conceptions du monde. Le « totémisme » établit des continuités à la fois physiques et

mentales, mais seulement entre certaines espèces et certains groupes humains.

L’« analogisme », lui, n’établit aucune continuité systématique entre catégories d’humains et

catégories de non-humains, mais voit des continuités partielles liées à des propriétés

mentales ou physiques des êtres, comme dans la médecine chinoise.

Enfin, ces ontologies, comme les nomme P. Descola, ne feraient pas système si elles

n’étaient liées à des sociétés et des cultures ayant existé, et surtout présentant d’autres

correspondances dans leurs pratiques sociales. En quoi l’entreprise de P. Descola se place-

t-elle au-delà de la nature et de la culture ?

Si l’on en croit son auteur, l’essentiel tient au fait que la nature n’est pas un objet autonome :

elle résulte toujours d’une perception humaine, d’un tri parmi ses traits intéressants, voire

d’une élaboration par la pensée. Ainsi, le naturalisme, dont il crédite l’homme moderne, ne

constitue pas une vérité transcendante : c’est une façon de voir le monde qui est

concurrencée par bien d’autres et n’est pas la seule compatible avec le développement de

civilisations humaines. Quant à son « opposé », l’animisme, ce n’est pas une croyance

absurde : philosophes et éthologues redécouvrent aujourd’hui que bon nombre d’animaux

ont des désirs et des pensées (voir à ce sujet Vinciane Despret, Que diraient les animaux si

on leur posait les bonnes questions ?, 2014).

A-t-on pour autant réglé la querelle entre les sciences naturelles et humaines ? Pas

forcément, car la question peut toujours être réitérée : une « façon de voir le monde » est-

elle un phénomène naturel ou une construction de l’esprit ? Un produit de la sélection

naturelle ou celui d’une histoire culturelle ? P. Descola ne tranche pas et en appelle aux

sciences de la nature humaine : neurobiologie, psychologie du développement, primatologie.

Peut-on dire pour autant que P. Descola a lui-même adopté leur point de vue universaliste ?

Pas vraiment, car le dépassement du dualisme moderne passe par la « prise au sérieux » de

la culture des Achuars, de celle des Australiens, de celle des Chinois… Autant de cultures

particulières qu’il nous faut étudier pour comprendre que les points de vue diffèrent. Ainsi,

souligne Francis Wolff, P. Descola « sature le champ de l’expérience ethnographique avec

les outils de l’anthropologie culturaliste ».

Tim Ingold : en finir avec la culture ?

Moins connu en France que P. Descola, mais tout aussi important dans la profession, Tim

Ingold est aussi de ceux qui veulent en finir avec le dualisme nature/culture. Anthropologue

3

venu de la biologie, il s’est d’abord penché sur l’étude des rapports des Lapons avec leur

environnement : d’un côté, une culture (celle des éleveurs de rennes) transmise de

génération en génération, de l’autre, un environnement obéissant à des contraintes

naturelles. De manière classique, on dira que la culture est le schéma global permettant aux

Lapons d’organiser cet environnement et d’agir sur lui. Mais pas de l’expliquer. Insatisfait de

cette partition, T. Ingold a emprunté au psychologue James Gibson la théorie de la

« perception directe ». Elle fait l’hypothèse que les espèces vivantes, humaines et animales,

perçoivent l’environnement comme autant d’opportunités de s’y déplacer et d’agir, en

fonction de leurs possibilités somatiques et sensorielles. Ainsi, le bord d’une falaise est-il,

pour un aigle, une piste d’envol, et pour un homme, une barrière infranchissable. Agir dans

un environnement donné n’exige pas de recourir à une fonction mentale supérieure, ne fait

pas appel à des représentations, mais seulement une à perception directe donnée dans

l’expérience. Décrire les comportements humains dans ces termes pose évidemment

quelques problèmes. Les ethnographes ont pour habitude de recueillir de la bouche de leurs

informateurs des traditions, des normes, des croyances, sans lesquelles il semble

inenvisageable que leurs descendants puissent grandir conformément à leur « culture ».

Pour T. Ingold, la description n’est pas bonne. « Apprendre à percevoir, écrit-il, ne dépend

pas tant de schémas nous permettant de construire l’environnement que de l’acquisition

d’aptitudes nous permettant d’engager des relations perceptuelles directes avec ses

différents composants, humains et non-humains. » Pour lui, l’apprentissage, puisque

apprentissage il y a, « est une éducation de l’attention », une question d’acquisition

d’aptitudes, non « d’enculturation ». Ainsi, « nous apprenons à connaître les autres selon

des voies toujours singulières, non en les catégorisant comme des personnes d’un certain

type selon un schéma global de parenté, par exemple. »

Reste un problème : ce que les anthropologues appellent « culture » s’incarne aussi dans

des objets manufacturés et dans les transformations que les hommes font subir à leur

environnement naturel. Ne sont-ils pas des modèles à suivre ? Pour T. Ingold, c’est une

description trompeuse de la réalité qui nous les fait voir ainsi. D’abord parce que ces choses

ne sont pas stables : chaque individu se les approprie en les modifiant. Ensuite, parce que

ces artefacts ne sont pas des modèles à reproduire, mais des « résidus d’expériences

mortes », des traces qui n’ont pas de valeur « en soi », dont il faut faire l’expérience pour en

éprouver la teneur.

Dans le monde de T. Ingold, il n’y a pratiquement pas de place pour quelque chose que l’on

appellerait « la culture », et celle-ci est si spécifique qu’elle ne ressemble pas du tout à sa

définition classique. Même si P. Descola et T. Ingold partagent la même admiration pour

l’idée de « perception directe », leurs façons de voir se divisent sur la suite à donner à cette

théorie. P. Descola, avec ses schèmes et ses modes de relations, parvient à relativiser la

nature, mais prolonge une tradition culturaliste modélisatrice. Pour T. Ingold, ni l’animisme, ni

le totémisme n’ont vraiment d’existence.

On le voit très bien dans un débat réunissant les deux anthropologues publié en 2014 (1).

Alors que P. Descola rappelle que, pour lui, la comparaison des « manières de composer le

monde » (les ontologies) est fondamentale, T. Ingold affirme que « l’anthropologie n’a pas à

comparer des différences qui existeraient déjà, elle doit faire une différence, participer au

cheminement de la vie en comparant une action donnée non pas à une autre action autre

part, mais à un ensemble d’autres actions possibles au même endroit ». Comme l’écrivent

deux commentateurs, l’entreprise de T. Ingold consiste « d’abord à éliminer la nature, puis la

culture, pour parvenir à dresser une écologie capable de renouer avec le processus de la vie

elle-même, c’est-à-dire avec une écologie de la vie (2) ». L’universalisme de cette

proposition reste marqué par la formation naturaliste de T. Ingold. Du reste, explique lui-

même l’anthropologue, « la compréhension suppose l’engagement dans les mêmes

mouvements que les gens qu’on veut comprendre ». La bonne manière de connaître une

façon d’agir ou un mode vie, c’est de s’y engager soi-même : c’est de tisser des paniers, et

non de les décrire. C’est ce qu’il fait lorsqu’il donne ses cours à l’université de Manchester.

4

Bruno Latour : en finir avec les deux ?

Troisième acteur de ce débat, Bruno Latour, lui aussi, s’emploie à renvoyer aux oubliettes

l’opposition entre nature et culture. Anthropologue, il s’est rapidement éloigné de la tradition

comparative de sa discipline. Son ethnographie d’un laboratoire de biologie a largement

contribué à introduire en France les « sciences studies » : il y montrait à quel point les

chercheurs, dans leur pratique, se passaient des exigences de la méthode scientifique. Il

remarquait entre autres comment il était difficile de séparer les acteurs humains des objets et

outils de leur recherche, et battait ainsi en brèche l’idée selon laquelle la nature doit être

regardée comme un objet, et l’homme (la société) comme le sujet qui la scrute. Cette

maxime, fondatrice de l’autorité du savoir scientifique, n’est, selon lui, qu’un tour de passe-

passe, une création de philosophe, obtenue par « purification » des concepts, mais elle ne

correspond pas à ce qui réellement se passe.

Une fois élargie, cette approche (dite de « l’acteur-réseau ») fera entrer B. Latour dans

l’arène d’une discussion générale concernant les catégories du savoir et les « modes

d’existence » des êtres qui peuplent le monde. Ainsi, dans l’un de ses livres manifestes,

B. Latour tord le cou à la « modernité » : nous prétendons détenir la clé d’un savoir objectif,

mais nous pratiquons en réalité autrement. Nous recrutons les objets de la nature pour les

faire agir politiquement et, ce faisant, nous prétendons faire science.

Nous multiplions ainsi ce qu’il nomme les « quasi-objets » qui peuplent notre environnement.

Ils peuvent être semi-humains (artefacts) ou non humains et n’en sont pas moins des

acteurs du monde (3). Cela vous rappelle quelque chose ? Oui, bien sûr : l’ontologie

animiste, telle que définie par P. Descola, n’est pas loin de dire la même chose. Pour les

Achuars, les animaux et les plantes sont dotés de compétences quasi humaines, et sont

capables de « culture » en somme. Le monde de B. Latour est-il animiste ? On peut être

tenté de le croire : ainsi, s’engageant sur le terrain de l’écologie politique, préconise-t-il

d’instaurer un « parlement des choses » où la nature serait représentée et défendue comme

n’importe quel groupe ou personne humaine.

Cela dit, P. Descola et B. Latour ne s’accordent pas sur tous les plans. Si, pour P. Descola,

le naturalisme est bel et bien le fondement du savoir scientifique devenu sens commun chez

les modernes que nous sommes, B. Latour conteste le statut de cette ontologie qui, selon lui,

ne correspond ni à la pratique, ni à l’expérience que nous avons du monde. Il s’ensuit que

pour lui, qui raisonne en philosophe, le monde entier est non moderne, et que la diversité

des ontologies n’est qu’une façade : que nous soyons Achuar ou chercheur au CNRS, nous

vivons tous dans un monde de quasi-objets. Que certains le reconnaissent plus que d’autres

n’entraîne pas que leur culture soit singulière. Après s’être débarrassé de la nature,

B. Latour se libère aussi de la culture. L’accent, chez B. Latour, est mis sur le traitement

politique des affaires du monde, tandis que P. Descola conçoit que le développement de

l’anthropologie fasse appel aux sciences de la nature, qu’il juge incontournables dans notre

culture moderne.

Verra-t-on bientôt les sciences physiques et les sciences humaines marcher la main dans la

main et concilier leurs points de vue ? Il n’est pas certain que les propositions de ces trois

anthropologues, dans leur volonté de dépasser le dualisme nature-culture, soient reçues

comme un véritable traité de paix, dans la mesure où elles privilégient un point de vue :

P. Descola reste un observateur des cultures, T. Ingold tendrait à tout placer sous le signe

de l’observation naturaliste et B. Latour élimine les deux pour faire place à la politique. On

peut aussi se dire, à la suite de F. Wolff, que le problème n’est d’ailleurs pas si grave que

cela : ni les physiciens, ni les philosophes ne sont troublés par la petite guerre du

naturalisme et du culturalisme. Il n’y a, selon lui, guère que les sciences humaines pour s’en

faire un souci.

À lire

• Par-delà nature et culture

5

Philippe Descola, Gallimard, 2005.

• L’Écologie des autres. L’anthropologie et la question de la nature

Philippe Descola, Quæ, 2011.

• Marcher avec les dragons

Tim Ingold, Zones sensibles, 2013.

• Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique

Bruno Latour, La Découverte, 2005.

• Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie

Bruno Latour, La Découverte, 2004.

NOTES

1.

Philippe Descola et Tim Ingold, Être au monde. Quelle expérience commune ?, Presses

universitaires de Lyon, 2014.

2.

Nicolas Auray et Sylvaine Bulle, « Tim Ingold ou l’art de l’anthropologie », La Vie des

idées, 13 mars 2014.

3.

Pour trouver un bon exemple de présentation de ces quasi-objets, voir Sophie Houdart et

Olivier Thiery (coord.), Humains, non-humains. Comment repeupler les sciences sociales,

La Découverte, 2011.

1

/

5

100%

![Par-delà nature et culture [Philippe Descola]](http://s1.studylibfr.com/store/data/004653918_1-6e05b12e0367f5b38f9b6d71106c799f-300x300.png)