5.1 Question Réponse

Questions et réponses Chapitre 5 • Les mesures d’association et la causalité 1

Épidémiologie appliquée, 2e édition © 2008 Les Éditions de la Chenelière inc.

Interpréter les mesures d’association

Expliquer les conditions d’une association causale

Interpréter les mesures d’impact

5.1 Question

Démontrez, à l’aide d’un exemple numérique simple, qu’il est impossible de calculer

directement le RR dans une étude cas-témoins.

Réponse

Un exemple de réponse pourrait être le cas suivant : le risque étudié est celui du

mésothéliome pleural, une tumeur de la plèvre liée à l’exposition à l’amiante. On mène une

étude de cohortes rétrospective dans une usine de transformation de l’amiante et deux

études cas-témoins (A et B) dans des milieux semblables. Les résultats figurent dans les

trois tableaux suivants, où E + signifie « exposé à l’amiante » ; E -, « non exposé » ; M +,

« mésothéliome » ; et M -, « absence de mésothéliome ».

Étude de cohortes rétrospective : risque de mésothéliome

pleural lié à l’exposition à l’amiante

E + E – Total

M + 9110

M – 491 499 990

Total 500 500 1000

RR = 9.

Étude cas-témoins A : risque de mésothéliome

pleural lié à l’exposition à l’amiante

E + E – Total

M + 98 2 100

M – 84 16 100

Total 182 18 200

RR = 4,8.

RC = 9,3.

Étude cas-témoins B : risque de mésothéliome

pleural lié à l’exposition à l’amiante

E + E – Total

M + 98 2 100

M – 336 64 400

Total 434 66 500

RR = 7,5.

RC = 9,3.

On remarque aisément que le rapport de cotes calculé dans les études cas-témoins

estime assez correctement le RR trouvé dans l’étude de cohortes parce que la prévalence

de cette maladie est relativement faible pour les exposés et pour les non-exposés.

Par contre, si l’on veut calculer un RR dans les études cas-témoins, le résultat est

fantaisiste et dépend des choix effectués par le chercheur quant au nombre de cas et de

Questions et réponses Chapitre 5 • Les mesures d’association et la causalité 2

Épidémiologie appliquée, 2e édition © 2008 Les Éditions de la Chenelière inc.

témoins à inclure dans son étude. Dans cet exemple, la seule différence entre les deux

études cas-témoins est que la seconde étude compte quatre fois plus de témoins que la

première. Le RC ne change pas, alors que le RR augmente de 60 %.

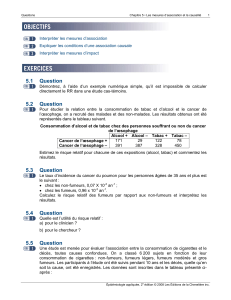

5.2 Question

Pour étudier la relation entre la consommation de tabac et d’alcool et le cancer de

l’œsophage, on a recruté des malades et des non-malades. Les résultats obtenus ont été

représentés dans le tableau suivant.

Consommation d’alcool et de tabac chez des personnes souffrant ou non du cancer

de l’œsophage

Alcool + Alcool – Tabac + Tabac –

Cancer de l’œsophage + 171 29 122 78

Cancer de l’œsophage – 391 387 328 450

Estimez le risque relatif pour chacune de ces expositions (alcool, tabac) et commentez les

résultats.

Réponse

Nous sommes ici dans le contexte d’une étude cas-témoins. Le risque relatif doit être

estimé au moyen du rapport de cotes. Pour l’alcool, le RC est de 5,84 ; pour le tabac, il est

de 2,15. Le risque d’être atteint d’un cancer de l’œsophage pour une personne qui

consomme de l’alcool est 5,84 fois plus élevé que pour une personne qui n’en consomme

pas. Le risque d’être atteint d’un cancer de l’œsophage pour un fumeur est 2,15 fois plus

élevé que pour une personne qui ne fume pas.

5.3 Question

Le taux d’incidence du cancer du poumon pour les personnes âgées de 35 ans et plus est

le suivant :

• chez les non-fumeurs, 0,07 X 10-3 an-1 ;

• chez les fumeurs, 0,96 x 10-3 an-1.

Calculez le risque relatif des fumeurs par rapport aux non-fumeurs et interprétez les

résultats.

Réponse

Le RR = 0,96/0,07, soit 13,7. Les fumeurs de 35 ans et plus présentent un risque 13,7 fois

plus élevé d’être atteint d'un cancer du poumon que les non-fumeurs.

5.4 Question

Quelle est l’utilité du risque relatif :

a) pour le clinicien ?

b) pour le chercheur ?

Réponse

a) Le risque relatif indique au clinicien l’accroissement du risque que court un patient qui

est exposé à un certain facteur comparativement à celui que court un patient qui n’est

pas exposé à ce facteur.

b) Pour le chercheur, le risque relatif mesure la force d’une association et peut suggérer

un lien causal.

Questions et réponses Chapitre 5 • Les mesures d’association et la causalité 3

Épidémiologie appliquée, 2e édition © 2008 Les Éditions de la Chenelière inc.

5.5 Question

Une étude est menée pour évaluer l’association entre la consommation de cigarettes et le

décès, toutes causes confondues. On a classé 6 200 sujets en fonction de leur

consommation de cigarettes : non-fumeurs, fumeurs légers, fumeurs modérés et gros

fumeurs. Les participants à l’étude ont été suivis pendant 10 ans et les décès, quelle qu’en

soit la cause, ont été enregistrés. Les données sont inscrites dans le tableau présenté ci-

après :

Décès toutes causes confondues en fonction de la consommation de cigarettes

Consommation

de cigarettes Condition à la fin de l’étude

Mort Vivant Total

Aucune 350 3 000 3 350

Légère 400 1 600 2 000

Modérée 200 350 550

Forte 150 150 300

Total 1 100 5 100 6 200

a) De quel type d’étude s’agit-il ?

b) Estimez le risque de décès toutes causes confondues pour les gros fumeurs dans cette

population.

c) Calculez le risque relatif de décès pour un gros fumeur comparativement à un fumeur

léger. Interprétez. Le RR vous fournit-il des indications quant au risque de décès

présenté par les gros fumeurs ?

d) Calculez le risque relatif de décès pour un gros fumeur comparativement à un non-

fumeur. Interprétez.

e) Calculez le risque relatif de décès pour un fumeur modéré comparativement à un

fumeur léger. Interprétez.

f) Calculez le risque attribuable (RA) entre un gros fumeur et un non-fumeur. Interprétez.

Réponse

a) Il s’agit d’une étude à visée étiologique de cohortes non expérimentale. Les sujets sont

répartis en quatre cohortes sur la base de l’exposition et ils sont suivis dans le temps.

b) Il s’agit de l’incidence cumulée de décès chez les gros fumeurs pendant la période de

10 ans, soit 150/300 = 0,5.

c) Le risque pour les fumeurs légers est de 400/2000, soit 0,2. Le RR est donc de 0,5/0,2,

soit 2,5. Le RR seul ne fournit aucune indication sur le risque encouru par l’un ou l’autre

groupe. Il indique seulement que le risque de décès est 2,5 fois plus élevé pour les gros

fumeurs que pour les fumeurs légers sur une période de 10 ans.

d) Le risque pour les non-fumeurs est de 350/3350, soit 0,104. Le RR est de 0,5/0,104,

soit 4,8. Le risque de décès est 4,8 fois plus élevé pour un gros fumeur que pour un

non-fumeur sur une période de 10 ans.

e) Le risque pour les fumeurs modérés est de 200/550, soit 0,364. Le RR est de 0,364/0,2,

soit 1,8. Le risque de décès est 1,8 fois plus élevé pour les fumeurs modérés que pour

les fumeurs légers sur une période de 10 ans.

f) Le RA = 150/300 - 350/3350, soit 0,4. Sur une période de 10 ans, 40 % des décès chez

les gros fumeurs sont probablement dus à la cigarette.

Questions et réponses Chapitre 5 • Les mesures d’association et la causalité 4

Épidémiologie appliquée, 2e édition © 2008 Les Éditions de la Chenelière inc.

5.6 Question

Dans votre région, une usine produit un plastique spécial très recherché. Elle emploie, bon

an mal an, environ 300 ouvriers. Depuis votre installation dans la région il y a un an, vous

avez dû adresser à un spécialiste deux travailleurs qui présentaient une tumeur osseuse.

Dans un cours sur l’appareil locomoteur, à la faculté, vous aviez appris qu’il s’agissait là

d’une maladie rare au Québec.

Intrigué, vous communiquez avec la direction de l’épidémiologie du ministère de la Santé.

On vous confirme qu’il s’agit effectivement d’une maladie rare, dont l’incidence est stable

depuis de nombreuses années. Elle est de l’ordre de 25 x 10-7 an-1 dans la population

active.

Vous obtenez de la direction de l’usine la permission de fouiller les dossiers médicaux de

ses employés. Vous constatez que 12 travailleurs ont dû quitter leur poste à cause d’un

cancer des os depuis 10 ans.

a) Vous ne savez pas encore s’il s’agit de la maladie que vous avez décelée, mais en

supposant que ce soit le cas, quelle mesure d’association entre le fait de travailler dans

cette usine et l’apparition de cette maladie peut être calculée ?

b) Effectuez le calcul et énoncez les postulats que vous devez poser pour que votre

mesure soit valide.

c) Quelle conduite adoptez-vous à la suite de votre découverte ?

Réponse

a) Tous les éléments nécessaires au calcul du risque relatif à la population (RRP, ou SMR

dans la littérature courante) sont présents.

b) Si l’on suppose (ce sont là nos postulats) que l’incidence dans la population active est

stable depuis 10 ans et que la population des travailleurs est également stable, le calcul

des cas attendus (A) sera le suivant :

0,0000025 an-1 X 10 ans x 300 ouvriers,

soit 0,0075 ouvriers.

Le RRP sera : 12 ouvriers/0,0075 ouvriers, soit 1 600.

c) Les ouvriers de cette usine auraient donc 1 600 fois plus de chances d’être atteints de

cette maladie que le reste de la population active du Québec. Cette découverte est

certainement assez importante pour que nous alertions la Régie régionale de la santé,

qui mènera sans doute, en premier lieu, une première étude plus approfondie pour

confirmer ce fait, et, en second lieu, une autre étude pour en trouver la cause. Elle

mettra finalement en place les mesures nécessaires pour corriger la situation.

5.7 Question

Dans le cadre d’une étude cas-témoins sur le lien entre les problèmes de développement

de l’embryon et l’exposition prénatale aux radiations, on a examiné les dossiers

hospitaliers de 2 000 enfants pour qui un diagnostic de troubles du développement a été

posé, et ceux de 8 000 autres enfants témoins. Pour l’ensemble des enfants, on a

interrogé les mères pour savoir si elles avaient été exposées à des radiations à la suite

d’un accident nucléaire durant leur grossesse. Un même nombre d’enfants des deux

groupes, soit 1 600, étaient nés de mères irradiées.

a) Reconstituez le tableau de contingence représentant les données qui permettent le

calcul des mesures d’association.

b) Quel est le risque de troubles du développement chez les enfants exposés aux

radiations in utero ?

A. 0,05.

B. 0,5.

Questions et réponses Chapitre 5 • Les mesures d’association et la causalité 5

Épidémiologie appliquée, 2e édition © 2008 Les Éditions de la Chenelière inc.

C. 0,2.

D. 0,8.

E. Il ne peut être calculé à partir des données.

c) Quel est le rapport de cotes d’un trouble du développement associé à l’exposition aux

radiations in utero ?

A. 16.

B. 8,5.

C. 4.

D. 0,8.

E. Il ne peut être calculé à partir des données.

d) Quel résultat obtient-on quand on calcule le risque relatif d’un trouble du

développement associé à l’exposition aux radiations in utero ?

A. 16.

B. 8,5.

C. 4.

D. 0,8.

E. Il ne peut être calculé à partir des données.

e) Quelle est la prévalence des troubles du développement ?

A. 68 %.

B. 32 %.

C. 20 %.

D. 80 %.

E. Elle ne peut être calculée à partir des données.

Réponse

a) Le tableau de contingence représentant les données qui permettent le calcul des

mesures d’association pourrait se lire comme suit.

Mère irradiée + Mère irradiée – Total

Troubles du développement + 1 600 400 2 000

Troubles du développement – 1 600 6 400 8 000

Total 3 200 6 800 10 000

b) La réponse est E. Dans une étude cas-témoins, on ne peut pas calculer directement les

risques.

c) La réponse est A. Le rapport de cotes entre les exposés et les non-exposés estime

généralement assez bien le risque relatif. Dans ce cas, le RC = (1 600)(6 400)/(400)(1 600),

soit 16.

d) La réponse est E. Dans une étude cas-témoins, on ne peut calculer directement le RR

(voir l’exercice 5.2). Le RC estime le RR.

e) La réponse est E. Dans une étude cas-témoins, le choix arbitraire du nombre de cas et

de témoins ne donne aucune indication sur la prévalence du problème de santé dans la

population.

5.8 Question

Vous lisez une publicité pharmaceutique qui vante les mérites de l’Hypolipidémol dans la

réduction significative de la cholestérolémie. Lors d’une étude qui a mesuré la

concentration de l’Hypolipidémol en fonction de la cholestérolémie, on a trouvé un

coefficient de corrélation linéaire de « ... ? ». Malheureusement, votre chien a mordillé

votre courrier et vous ne pouvez lire correctement le coefficient. Celui-ci est le plus

vraisemblablement égal à :

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%