Étude des représentations sociales de la chimiothérapie : une voie d

ARTICLE ORIGINAL

Étude des représentations sociales de la chimiothérapie :

une voie d’analyse des relations entre patients

et médecins oncologues

Study of chemotherapy social representations:

a way to analyse relations between patients and oncologists

Patrice C

ANNONE

1

Lionel D

ANY

2

E

´ric D

UDOIT

1

Florence D

UFFAUD

3

Sébastien S

ALAS

3

Roger F

AVRE

4

1

Psychologue clinicien,

service d’oncologie médicale,

CHU Timone, 264 rue Saint-Pierre,

13385 Marseille Cedex 05

2

Laboratoire de psychologie sociale,

Université de Provence,

13100 Aix-en-Provence

E-mail : [email protected]

3

Praticien hospitalier,

service d’oncologie médicale,

CHU Timone,

264 rue Saint-Pierre,

13385 Marseille Cedex 05

4

Chef de service de l’unité d’oncologie

médicale, CHU Timone,

264 rue Saint-Pierre,

13385 Marseille Cedex 05

Article reçu le 23 juin 2003,

accepté le 7 novembre 2003

Résumé. Cette recherche a pour objet d’étude les représentations sociales via la

chimiothérapie sur une population de médecins oncologues et de patients cancéreux

en cure de chimiothérapie. Notre méthodologie se situe au sein des méthodes

quantitatives avec l’utilisation, pour l’analyse des données, du logiciel statistique

SPSS pour les Anovas, de EVOQ et Alceste pour l’analyse pragmatique du discours.

Le recueil de données s’est effectué à partir de l’élaboration d’un questionnaire

constitué d’items et d’associations de mots. Nous nous sommes intéressés à la

chimiothérapie qui apparaît comme un objet social susceptible de générer un

processus représentationnel par lequel découle toute une série de stratégies adapta-

tives cognitivo-comportementales et émotionnelles. La chimiothérapie en tant que

telle pousse à l’adaptation du sujet cancéreux et reste un médiateur à la relation

médecin-patient. Puisque les représentations sont des « guides d’actions », l’exis-

tence d’une représentation propre aux médecins et aux patients nous donne à voir,

par un décalage sémantique et affectif, une médecine technicienne qui, dans le futur,

devrait tendre vers un existentialisme. ▲

Mots clés : chimiothérapie, représentation sociale, relation médecin-malade

Abstract. This reasearch aims to study social representations throughout chimiotherapy, out

of a population composed of doctors specialized in Oncology on one hand, and patients dealing

with cancer during their chimiotherapy on the other hand. Our methodology is situated among

quantitative methods using SPSS for Anovas to analyze statistics datas, EVOQ and Alceste

for the pragmatic analysis of the discourse. The datas were collected from a questionnaire

including items and words associations. We were interested in chimiotherapy which appears as

a social object likely to generate a representative process from which emerges a serie of adaptative

strategies belonging to both cognitivo-behaviourism and emotionnal spheres. Chimiotherapy

leads to an adaptation of the patient and remains a mediator in the doctor-patient’s relation.

As far as representations are “action guides”, the existence of a representation specific to patients

and doctors, allowes us to point out, through a semantic and emotionnal gap a technical

medicine which is, in the future, likely to tend to existentialism. ▲

Key words: chemotherapy, social representation, patient-doctor encounter

L’ étude des attitudes et représentations vis-à-vis du

cancer a fait l’objet de nombreuses recherches et

permis la construction d’outils de mesure, notam-

ment de la qualité de vie ou de la satisfaction des patients [1,

2]. Cependant, on peut constater dans la littérature que la

chimiothérapie reste un sujet d’étude psychosocial peu ex-

ploré.

La rencontre avec la maladie cancéreuse passe toujours par

l’annonce du diagnostic. Celle-ci constitue une première

rupture identitaire qui fait effraction pour le patient, le

confrontant sans préavis à la question existentielle de la mort

[3, 4] et de son devenir. La chimiothérapie, quant à elle,

répond par sa signature au diagnostic établi. On a pu observer

par exemple que les patients atteints d’un cancer attribuent

un caractère de gravité plus important à leur maladie

lorsqu’une chimiothérapie leur est proposée [5]. La chimio-

thérapie occupe bien une place particulière dans l’histoire de

la maladie cancéreuse [6] car elle s’énonce dans un même

Tirés à part : P. Cannone

E-mail : [email protected]

Bull Cancer 2004 ; 91 (3) : 279-84

© John Libbey Eurotext

279

temps à la suite du diagnostic et implique à son tour une

seconde adaptation psychologique par sa symbolique, son

mode de contact (spécificités des soins) et ses effets secondai-

res. Mais au-delà de cette place particulière pour le patient, la

chimiothérapie occupe également une place à part dans

« l’imaginaire social » avec ses effets secondaires, et tout

particulièrement l’alopécie qui a participé et participe encore

de nos jours à l’élaboration du stigmate [7] de la maladie

cancéreuse. La perception d’un « objet » tel que la chimio-

thérapie va donc s’opérer à travers un filtre interprétatif à la

fois individuel et collectif.

Notre pratique clinique, en oncologie médicale, nous montre

que la chimiothérapie est un média à la relation médecin-

patient ; elle apparaît souvent comme « l’objet » autour du-

quel se met en place et se réalise la communication entre le

médecin et le patient. La chimiothérapie prend cette place

d’interface [8, 9], de support à des modalités de communica-

tion des médecins et d’adaptation des patients [10, 11].

Comme le soulignent Quesnel et al. [12], le « traitement »

représente un concept clé dans l’analyse de la relation entre

médecins et patients.

On sait par ailleurs que les difficultés rencontrées lors des

interactions entre médecins et patients peuvent être attri-

buées à la diversité des attitudes [13] et représentations que

chacun peut élaborer à propos de la maladie [14] ou du

traitement. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés à

l’étude des représentations sociales de la chimiothérapie,

avec pour objectif de mettre à jour certains des « mécanismes

sous-jacents » aux communications entre patients et méde-

cins pour une alliance thérapeutique.

Cette recherche s’inscrit dans le cadre conceptuel des repré-

sentations sociales. Par représentations sociales, nous enten-

dons l’ensemble organisé des connaissances, des croyances,

des opinions, des images et des attitudes partagées par un

groupe à l’égard d’un objet social donné. Les représentations

sociales ont deux composantes : une composante cognitive

et une composante sociale [15]. Celles-ci vont rendre compte

à la fois du rapport que l’individu entretient avec « l’objet

représenté » (histoire personnelle, expérience, vécu), mais

aussi de l’inscription de ce rapport dans un contexte social

(appartenance à des groupes sociaux). Comme le souligne

Amério [16], les « problèmes humains » tels que la santé ont

toujours un côté individuel (c’est l’individu qui les subit et qui

doit y faire face) et un côté social (implication des groupes et

de la vie collective). Ce cadre conceptuel va donc nous

permettre de mettre à jour les régulations sociocontextuelles

des relations entre médecins et patients [17].

De plus, toute représentation sociale peut être considérée

comme une modalité de connaissance liée aux comporte-

ments des individus [18] mais qui permet également la com-

munication entre ces derniers [19]. En effet, les représenta-

tions sociales, du fait de leur inscription dans un système plus

général de signification et de compréhension de l’environne-

ment social, vont jouer un rôle important dans les interactions

sociales [20].

Dès lors, à travers l’étude des représentations sociales, il sera

possible non seulement d’identifier les processus médiateurs

qui régulent le rapport aux objets de notre environnement

(dans le cas présent la chimiothérapie) mais aussi d’appré-

hender leurs dynamiques à l’interface de l’individuel et du

collectif.

Objectifs

Les objectifs de cette recherche sont multiples :

– mettre à jour le champ représentationnel (signification et

image) de la chimiothérapie ;

– étudier les régulations de ces champs représentationnels en

fonction des statuts des individus (patients cancéreux sous

chimiothérapie versus médecins oncologues) ;

– explorer les perceptions attribuées aux effets secondaires de

la chimiothérapie en fonction du statut des individus (méde-

cins versus patients) ;

– proposer des pistes de réflexion sur les enjeux communica-

tionnels et identitaires qui s’opèrent dans la réalité sociale

complexe que représente l’interaction médecins-patients

dans le cadre particulier de la prise en charge par chimiothé-

rapie.

Résultats

Représentation de la chimiothérapie

L’analyse des associations libres par le logiciel Evoc 2000

©

met en évidence que le terme cancer est le plus saillant dans

chacune des deux sous-populations (tableau 1). Le terme

guérison, quant à lui, est très saillant chez les patients mais

absent des évocations des médecins.

Le terme traitement bénéficie d’un statut différent chez les

médecins (13/21, soit 62 %, l’énoncent) et chez les patients

(9/40, soit 22,5 %). Pour les patients, ce terme est évoqué

dans un système de soins général alors que les médecins

mettent l’accent sur l’effet « toxique ».

Cette première analyse permet de mettre en évidence une

construction représentationnelle différenciée de la chimio-

thérapie. Si celle-ci apparaît comme un moyen de guérir le

cancer pour les patients, elle n’est qu’un moyen de le traiter

pour les médecins.

L’analyse du corpus d’associations libres à l’aide du logiciel

Alceste

©

permet de mettre en évidence sept univers différents

de reconstruction de l’objet chimiothérapie, associés aux

statuts des personnes interrogées (tableau 2). Le profil de

chaque classe est déterminé par l’ensemble des termes et

variables (ici le statut : médecins versus patients) les plus

significativement présents dans ces classes. Pour les patients,

l’objet « chimiothérapie » est reconstruit à travers quatre

dimensions. La première dimension concerne les effets

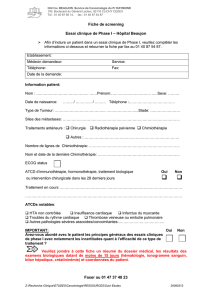

Tableau 1. Représentations de la chimiothérapie selon le statut

(patients versus médecins)

Termes Patients (n = 40) Médecins (n = 21)

Les plus saillants Cancer (19)

Guérison (18) Cancer (16)

Traitement (13)

Relativement

saillants Maladie (12)

Chimique (10)

Traitement (9)

Perfusion (6)

Toxique (5)

Peu saillants Fatigue (6)

Thérapie (6)

Espoir (4)

Perte cheveux (4)

Souffrance (4)

...

Alopécie (4)

Effets secondaires (4)

Anticancéreux (3)

Nausée (3)

Curatif (2)

Médicament (2)

Radiothérapie (2)

...

P. Cannone et al.

Bull Cancer 2004 ; 91 (3) : 279-84

280

secondaires (classe 1), qui regroupent à la fois la perte de

cheveux et le « ressenti physique » face à la cure (appétit,

fatigue), et une autre dimension davantage « anxiogène »

(classe 4) avec la mort et la souffrance qui côtoient l’espoir.

Les deux autres dimensions concernent à la fois l’aspect

médicalisé de la chimiothérapie (classe 5) avec des termes

tels que protocole et thérapie, qui inscrivent la chimiothéra-

pie dans un cadre d’exercice défini, et les conséquences

attendues du traitement (classe 6), avec des termes comme

soins et guérison.

Pour les médecins, la chimiothérapie est reconstruite à travers

trois dimensions. Dans une première dimension, on retrouve

des termes comme effets secondaires,contraintes et décès qui

marquent le contexte de réalisation de la cure de chimiothé-

rapie avec ses conséquences et ses incertitudes. Une autre

dimension concerne les effets secondaires (classe 3) avec des

termes tels que alopécie et nausées. Enfin, la troisième dimen-

sion renvoie davantage à la pratique médicale, avec des

termes qui expriment à la fois les propriétés de la chimiothé-

rapie (toxique,médicament,curatif,palliatif) et son mode

d’administration (perfusion) (classe 7).

Cette analyse met en évidence le fait que les patients ont une

représentation de la chimiothérapie marquée par une dimen-

sion émotionnelle, qui se situe dans « l’éprouvé » ; trois

classes de discours sur quatre vont dans ce sens et une classe

de discours évoque la thérapeutique avec un discours

« pseudo-médical ». Les médecins, quant à eux, privilégient

un discours centré sur la pratique médicale. En d’autres

termes, lorsque l’un parle du vécu de la maladie (le patient),

l’autre se focalise davantage sur la pathologie (le médecin).

L’analyse des attitudes nous montre que certaines font l’objet

d’une adhésion commune pour les médecins et les patients.

C’est le cas pour l’aspect toxique de la chimiothérapie, le fait

qu’elle réponde à un protocole particulier, qu’elle doive être

prise au sérieux, qu’elle soit associée à de nombreux examens

ou encore que les effets secondaires soient désagréables

(tableau 3). L’association des effets de la chimiothérapie n’est

pas, pour les patients et les médecins, liée à la seule hospita-

lisation.

Trois attitudes font l’objet d’une différence significative entre

patients et médecins. Les patients sont plus nombreux à

estimer que la chimiothérapie sert à guérir le cancer (87,5 %

versus 66,5 % des médecins ; p = 0,028). Ils sont aussi plus

nombreux à estimer que les résultats (bons ou mauvais) sont

expliqués (80 % versus 47,5 % des médecins ; p = 0,017).

Enfin, les patients estiment davantage que les médecins que,

au cours d’une cure de chimiothérapie, on puisse préférer

être seul (45 % versus 9,5 % des médecins ; p = 0,036) ; ils

sont également plus nombreux à estimer que la chimiothéra-

pie est synonyme de solitude (37,5 % contre 19 % pour les

médecins), mais cette différence n’est pas significative.

Ces résultats illustrent la place particulière qu’occupent les

attentes, le vécu face à la chimiothérapie et l’information des

patients et des médecins. Les caractéristiques « endogènes »

de la chimiothérapie ne produisent pas quant à elles de

différence entre médecins et patients (toxicité, stratégie thé-

rapeutique, effets secondaires).

Effets secondaires perçus

Les effets secondaires liés à la chimiothérapie sont appréhen-

dés de manière différenciée en fonction du statut du répon-

dant (patient versus médecin, tableau 4). Pour les patients, la

fatigue, les nausées et la constipation sont citées préférentiel-

lement comme effets secondaires de la chimiothérapie, c’est-

à-dire des symptômes « non visibles ». Pour les médecins, les

effets secondaires cités de manière privilégiée renvoient au

« visible » comme l’alopécie, les vomissements ou les muci-

tes. Si l’asthénie est citée par les médecins, elle n’occupe

qu’une place relative dans les effets cités.

L’analyse par le logiciel Alceste

©

met en évidence cinq clas-

ses de discours dont quatre sont marquées par des associa-

tions produites par les patients contre une seulement par les

médecins (tableau 5). Les patients évoquent la perte (perte

d’appétit, perte des cheveux) pour la classe 1, les nausées

(mal au cœur) pour la classe 2, une souffrance psychique

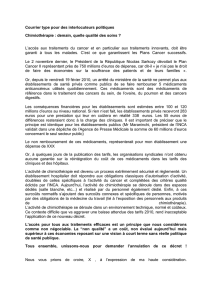

Tableau 2. Classes de discours issues de l’analyse Alceste

©

avec pour mot inducteur Chimiothérapie (n = 61)

Classes de discours 1(14,29 %) 2(14,29 %) 3(12,5 %) 4(12,5 %) 5(10,71 %) 6(19,64 %) 7(16,07 %)

Variables associées Patient

Chi 2 = 10,37 Médecin

Chi 2 = 5,83 Médecin

Chi 2 = 17,42 Patient

Chi 2 = 8,89 Patient

Chi 2 = 7,47 Patient

Chi 2 = 15,21 Médecin

Chi 2 = 38,6

Termes associés Appétit

Cheveux

Fatigue

Hôpital

Perte

Contraint

Décès

Effet

Radiothérapie

Secondaire

Long

Nausée

Alopécie

Perfusion

Espoir

Guérison

Mort

Souffrance

Protocole

Thérapie

Tumeur

Guérison

Maladie

Progrès

Soins

Curatif

Cancer

Toxique

Palliatif

Perfusion

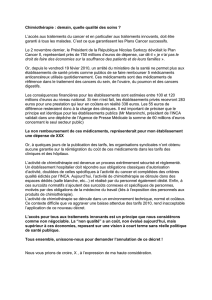

Tableau 3. Positionnement des patients et des médecins face aux

attitudes liées à la chimiothérapie. Les scores correspondent aux

taux d’acceptation de la proposition (accord avec la proposition)

Attitudes Patients

(n=40) Médecins

(n = 21)

La chimiothérapie sert à guérir le cancer 87,5 % 66,5 %*

La chimiothérapie est un mélange

de produits toxiques 70,0 % 71,5 %

La chimiothérapie c’est la mise

en œuvre d’un protocole particulier 92,5 % 90,0 %

La chimiothérapie est un traitement

qui doit être pris au sérieux 100 % 100 %

La chimiothérapie est souvent associée

à de nombreux examens 75,0 % 81,0 %

Les résultats de la chimiothérapie (bon

ou mauvais) sont toujours expliqués 80,0 % 47,5 %*

La chimiothérapie est synonyme

de solitude 37,5 % 19,0 %

Les effets secondaires de

la chimiothérapie sont désagréables 72,5 % 86,0 %

Les effets de la chimiothérapie ne durent

que le temps de l’hospitalisation 25,0 % 9,5 %

Lorsque l’on suit une cure de

chimiothérapie on préfère être seul 45,0 % 9,5 %*

* Différences significatives à p < 0,05.

Étude des représentations sociales de la chimiothérapie

Bull Cancer 2004 ; 91 (3) : 279-84 281

(manque de sommeil, dépressif, douleur) pour la classe 3, la

fatigue et la constipation pour la classe 5. Les médecins, pour

la classe 4, évoquent l’alopécie, l’asthénie, l’anémie, l’apla-

sie... de façon consensuelle.

Ce résultat met à jour la multidimensionnalité des percep-

tions associées aux effets secondaires chez les patients face à

un discours homogène, « unique », chez les médecins,

quelle que soit la durée de leur expérience en oncologie

médicale.

Discussion

Quelles que soient les diverses méthodologies d’analyse rete-

nues, on peut constater des variations qui ont valeur d’ins-

tance d’organisation [21] de la représentation de la chimio-

thérapie chez les patients et les médecins que nous avons

interrogés. La place « essentielle » qu’occupe la guérison

dans la représentation des patients en est un bon exemple. Les

enjeux autour de la guérison sont révélateurs, pour les pa-

tients, de la volonté de vouloir se battre contre la maladie

[22]. Volonté qui s’ancre, dans le cas présent, sur l’efficacité

du traitement. Toutefois, ce résultat peut aussi trouver sens

dans une surestimation des bénéfices attribués au traitement

de la part des patients [5] ou d’une réserve vis-à-vis de ces

mêmes bénéfices par les médecins. En effet, comme le souli-

gne Imbault-Huard [23], la guérison représente, pour le sa-

voir médical, une zone d’ombre et d’incertitude ; la pratique

médicale se focalise davantage sur les traitements, les cures et

les remèdes. C’est bien de cela dont il s’agit à la lecture de nos

résultats, quand l’un (le patient) perçoit l’objet comme une

« finalité », l’autre (le médecin) le perçoit comme un

« moyen ».

Il existe une asymétrie en termes d’information entre patients

et médecins au bénéfice de ces derniers [24]. Au regard de

nos résultats, cette sous-information (ou du moins sa percep-

tion) trouve écho chez les médecins de notre échantillon.

Doit-on y voir le reflet d’une réalité (mise en évidence par les

médecins) ou le signe d’un questionnement face au niveau

d’appropriation de l’information par les patients [25] ? On

sait par ailleurs qu’il existe une différence entre l’information

reçue par les patients et les représentations que ces derniers

vont construire au regard de la réalité de la maladie, des

traitements et de leurs propres situations [5]. Si la recherche

d’une meilleure communication (le « comment communi-

quer ») entre médecins et patients, qui a fait l’objet de recher-

ches et d’exposés [26, 27], est et doit rester un axe de

réflexion important, n’en demeurent pas moins la question du

« quoi communiquer » et celle de l’appropriation de l’infor-

mation par le patient. Cette question est d’autant plus pré-

gnante pour le médecin qui reste confronté à la question de la

« vérité » et aux droits à l’information des patients. Cela le

pousse à rester prudent dans ses paroles mais aussi à tenir

compte du sujet unique qui se tient devant lui.

Comme nous le montre l’ensemble de ces résultats, la cons-

truction représentationnelle d’un objet comme la chimiothé-

rapie est tributaire de l’implication des individus face à cet

objet. Nous avons mis à jour l’influence exercée par les statuts

et rôles de chacun au regard de cet objet et déterminé ainsi la

saillance particulière de certaines dimensions de la représen-

tation. Ces dimensions (la question de la solitude des patients,

du discours unique des médecins et de l’information reçue et

transmise...) joueront un rôle important dans l’interaction

thérapeutique et dans l’échange d’informations.

Conclusion

Cette recherche exploratoire nous montre les points d’ancra-

ges et d’asymétries de la représentation de la chimiothérapie

pour les patients et médecins oncologues. Les similitudes

observées sont à l’origine d’un mode de communication

commun dans la relation médecin-patient qui se centre par-

ticulièrement sur l’aspect technique de la pratique médicale.

Les décalages, quant à eux, sont les signes des attentes et

objectifs de chacun dans leurs rôles respectifs.

L’intérêt lié à la connaissance de ces représentations, pour le

médecin, est l’accès aux grilles de lectures que le patient

applique à la situation.

Cette recherche aurait gagné en clarté si nous avions intégré

comme variable dépendante la thérapeutique proposée au

patient. En effet, il serait intéressant de savoir la différence de

représentation de la chimiothérapie suivant l’annonce du

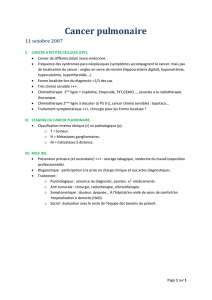

Tableau 4. Effets secondaires perçus selon le statut (patients versus

médecins)

Termes Patients (n = 40) Médecins (n = 21)

Les plus saillants Fatigue (27)

Nausée (16) Alopécie (11)

Nausée (14)

Vomissement (11)

Relativement saillants Constipation (9) Asthénie (8)

Mucite (7)

Peu saillants Aphtes (4)

Aucun (1)

Bouche sèche (1)

Brûlure (1)

Champignon (1)

Crachat (1)

Diarrhée (1)

Fièvre (1)

...

Anxiété (1)

Aplasie (3)

Digestive (1)

Fatigue (3)

Fièvre (2)

Hématologique (1)

Leucopénie (1)

...

Tableau 5. Classes de discours issues de l’analyse Alceste

©

avec pour mot inducteur Effets secondaires (n = 61)

Classes de discours 1(11,54 %) 2(11,54 %) 3(9,62 %) 4(40,38 %) 5(26,92 %)

Variables associées Patient

Chi 2 = 9,19 Patient

Chi 2 = 9,19 Patient

Chi 2 = 7,49 Médecin

Chi 2 = 88,05 Patient

Chi 2 = 17,59

Termes associés Perte cheveux

Perte appétit

Stérilité

Nausée

Mal au cœur Sommeil perturbé

Dépressif

Douleur

Fatigue

Alopécie

Mucite

Asthénie

Vomissement

Anémie

Aplasie

Constipation

Aphte

Diarrhée

P. Cannone et al.

Bull Cancer 2004 ; 91 (3) : 279-84

282

diagnostic et de la thérapie proposée par le médecin. Une

nouvelle recherche est d’ailleurs engagée pour répondre à

cette question. ▼

Matériel et méthodes

Les résultats sont issus d’une recherche exploratoire effectuée

dans le cadre du service d’oncologie médicale du CHU de la

Timone Adultes à Marseille. Celle-ci a été conduite, par question-

naire auto-administré, auprès d’un échantillon de 61 personnes,

comprenant 40 patients en cure de chimiothérapie dans le service

d’oncologie et 21 médecins oncologues (praticiens hospitaliers,

assistants, attachés, internes) exerçant dans ce même service.

Cette recherche a été réalisée de janvier à juin 2002.

La population de patients étudiée est constituée de 50 % de

femmes et 50 % d’hommes ; la médiane d’âge est de 51 ans avec

des extrêmes de 18 ans et 75 ans. La chimiothérapie est palliative

(50 %), adjuvante (35 %) et néoadjuvante (15 %).

Le questionnaire proposé aux patients et médecins de ce service

comportait trois parties distinctes :

– un recueil d’associations libres

1

à partir des termes « chimiothé-

rapie » et « effets secondaires » ;

– un recueil d’attitudes vis-à-vis de la chimiothérapie ;

– un recueil d’informations complémentaires (sexe, âge).

Les données issues des associations libres ont fait l’objet d’une

double analyse à l’aide du logiciel Evoc 2000

©

et du logiciel

d’analyse de données textuelles Alceste

©

.

Le logiciel Evoc 2000

©

[28] permet de mettre en évidence, sur la

base d’une analyse lexicographique, le contenu d’une représen-

tation. Les termes évoqués par les individus seront dès lors plus ou

moins saillants en fonction de l’ordre et de la fréquence d’évoca-

tion des mots. Par conséquent, les termes les plus saillants seront

potentiellement les éléments les « plus importants » de la repré-

sentation.

Le logiciel Alceste

©

permet l’analyse de données textuelles. L’hy-

pothèse générale développée dans ce logiciel consiste à considé-

rer les lois de distribution du vocabulaire dans les énoncés d’un

corpus comme une trace linguistique d’un travail cognitif de

reconstruction d’un objet par un individu. Alceste

©

regroupe les

énoncés (dans le cas présent les mots évoqués) en classes d’énon-

cés ou classes de discours par proximité du vocabulaire (occur-

rence et co-occurrence). Le coefficient d’association d’un énoncé

ou d’une variable (statut du répondant) à une classe est calculé à

partir d’un Chi2 d’association [29, 30].

Les questions relatives aux attitudes vis-à-vis de la chimiothérapie

sont issues d’une pré-enquête par entretiens non directifs

2

auprès

de 15 patients et 10 médecins. L’analyse de contenu réalisée sur

ces 25 entretiens nous a permis de dégager les thématiques récur-

rentes dans le discours des interviewés et d’élaborer les questions

d’attitudes. Pour chacune des attitudes (10 au total), la personne

interrogée devait indiquer sur une échelle de type Lyckert [31] en

quatre points son degré d’accord avec la proposition, les modali-

tés de réponses allant de « pas du tout d’accord » à « tout à fait

d’accord ». La passation du questionnaire était d’environ 20 mi-

nutes ; celle-ci avait lieu dans la chambre d’hôpital pour le

malade et dans les unités respectives d’exercice pour chaque

médecin oncologue.

Les analyses statistiques (test du Chi2) concernant les attitudes

exprimées ont été effectuées avec le logiciel d’analyse statistique

SPSS

©

[32].

Remerciements. Nous tenons à remercier les patients et les

médecins du service d’oncologie médicale du CHU Timone à

Marseille qui ont accepté de participer à cette recherche, la

Fédération hospitalière de France (FHF) pour son soutien financier,

sans qui cette recherche n’aurait pu s’effectuer.

RÉFÉRENCES

1. Burns N. Measuring cancer attitudes. In: Franck-Stromborg M, eds. Ins-

truments for clinical nursing research. San Francisco: Ed Jones and Barttlett,

1992.

2. Lebovits AH, Croen LG, Goetzel RZ. Attitudes towards cancer: develop-

ment of the cancer attitudes questionnaire. Cancer 1984 ; 54 : 1124-9.

3. Little M, Jordens CFC, Paul K, Montgomery K, Philipson B. Liminality: a

major category of the experience of cancer illness. Social Science and Medecine

1998 ; 47 : 1485-94.

4. Muzzin LJ, Anderson NJ, Figueredo AT, Gudelis. So the experience of

cancer. Social Science and Medecine 1994 ; 38 : 1201-8.

5. Charavel M, Bremond A, Mignotte H. E

´tude de la participation des

patients au choix thérapeutique en oncologie. Annales Médico-Psychologiques

2002 ; 160 : 289-302.

6. Strauss A. La trame de la négociation. L’Harmattan : Paris, 1992.

7. Goffman E. Stigmate. Minuit : Paris, 1985.

8. Takayama T, Yamazaki Y, Katsumata N. Relationship between outpa-

tients’ perceptions of physicians’ communication styles and patients’ anxiety

levels in a Japanese oncology setting. Social Science and Medecine 2001 ; 53 :

1335-50.

9. Ford S, Fallowfield L, Lewis S. Doctor-patient interactions in oncology.

Social Science and Medecine 1996 ; 42 : 1511-9.

10. Rotter DL, Hall JA. Doctors talking with patients, patients talking with

doctors. Auburn House: Westport CT, 1992.

11. Stewart MA. What is a successful doctor-patient interview? A study of

interactions and outcomes. Social Science and Medecine 1984 ; 19 : 167-75.

12. Quesnel M, Garnier C, Hall V. Contribution à la théorisation des repré-

sentations sociales dans la compréhension du phénomène de prescription de

médicaments psychotropes. In : Lebrun M, ed. Les représentations sociales : des

méthodes de recherche aux problèmes de société. Ed Logiques : Outremont, 2001.

13. Miller M, Kearney N, Smith K. Measurement of cancer attitudes: a

review. Eur J Oncol Nursing 2000 ;4:233-45.

14. Petrillo G. Influence sociale, communication persuasive et représenta-

tions sociales de la santé et de la maladie. In : Petrillo G, ed. Santé et société.Ed

Delachaux et Niestlé : Neuchâtel, 2000.

15. Abric JC. Specific process of social representations. Papers on Social Repre-

sentations 1996;5:77-81.

16. Amério P. Psychologie sociale et problèmes humains. Psychologie et Société

2001 ; 4 : 25-56.

17. Morin M, Apostolidis T. Contexte social et santé. In : Fisher GN, ed.

Traité de psychologie de la santé. Dunod : Paris, 2002.

18. Abric JC. Pratiques sociales et représentations. Presses Universitaires de

France : Paris, 1994.

19. Moscovici S. La nouvelle pensée magique. Bull Psychol 1992 ; XLV :

301-24.

20. Moliner P. Images et représentations sociales. Presses Universitaires de Gre-

noble : Grenoble, 1999.

21. Moliner P, Rateau P, Cohen-Scali V. Les représentations sociales : pratiques des

études de terrain. Presses universitaires de Rennes : Rennes, 2002.

22. Byrne A, Ellershaw J, Holcombe C, Salmon P. Patients’ experience of

cancer: evidence of the role of “fighting” in collusive clinical communication.

Patient Education and Counseling 2002 ; 48 : 1-21.

23. Imbault-Huard MJ. La guérison : victoire et défaite du médecin. In :

Khayat D, Spire A, eds. Guérir. Ed Ellipses : Paris, 1999.

24. Gafni A, Charles C, Whelan T. The physician-patient encounter: the

physician as a perfect agent for the patient versus the informed treatment

decision-making model. Social Science and Medecine 1998 ; 47 : 347-54.

1

Il s’agit de produire un certain nombre de mots ou expressions à partir

d’un mot inducteur.

2

La consigne inaugurale visait à cerner les thématiques abordées sponta-

nément par les individus.

Étude des représentations sociales de la chimiothérapie

Bull Cancer 2004 ; 91 (3) : 279-84 283

6

6

1

/

6

100%