La communication revisitée par la conversation

Communication & langages

http://www.necplus.eu/CML

Additional services for Communication &

langages:

Email alerts: Click here

Subscriptions: Click here

Commercial reprints: Click here

Terms of use : Click here

La communication revisitée par la conversation

Valérie Patrin-Leclère

Communication & langages / Volume 2011 / Issue 169 / September 2011, pp 15 - 22

DOI: 10.4074/S0336150011003024, Published online: 10 November 2011

Link to this article: http://www.necplus.eu/abstract_S0336150011003024

How to cite this article:

Valérie Patrin-Leclère (2011). La communication revisitée par la conversation.

Communication & langages, 2011, pp 15-22 doi:10.4074/S0336150011003024

Request Permissions : Click here

Downloaded from http://www.necplus.eu/CML, IP address: 88.99.70.218 on 17 Apr 2017

15

DOSSIER

VALÉRIE PATRIN-LECLÈRE

La communication

revisitée par la

conversation

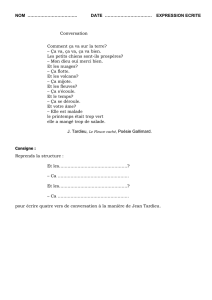

La communication est à ce point revisitée par la conversation que le

substantif « conversation » agrémente aujourd’hui des pratiques si diverses

qu’on peut se demander ce qu’il désigne vraiment. Récent indice de cette

expansion « conversationnalisante », le fait qu’en juin 2011, le salon du

design à Paris est baptisé « Conversations »1. Les explications fournies par

les organisateurs sont révélatrices du caractère particulièrement accueillant

conféré à cette thématique : « Il n’est rien de plus passionnant que

d’échanger, d’écouter et de se nourrir des apports de l’autre »2 ;«un

objet de design n’est-il pas la traduction exacte d’une conversation entre

un designer, un éditeur, et un industriel ou un commerçant ? »3 ;«il

sera question de notre relation quasi fusionnelle avec les aspirateurs,

lave-linge, réfrigérateurs, cafetières et autres appareils domestiques dont

nous peuplons nos intérieurs »4. Ladite conversation regroupe tout à la fois

les métadiscours croisés des professionnels du design sur leur occupation

commune, les contributions des professionnels parties prenantes d’une

même production et les échanges muets entre les objets du design et leurs

utilisateurs. Le champ conversationnel en devient si vaste qu’il accueille des

1. Designer’s Days, du 16 au 20 juin 2011 : expositions, ateliers créatifs, tables rondes, organisés par une

association d’entreprises et de créateurs.

2. Alain Lardet, président de Designer’s Days, sur le site designersdays.com, édito de l’édition 2011

(consulté le 1er juillet 2011).

3. Ibid.

4. Article de M élina Gazsi, « Design : un parcours sur le thème des Conversations », Le Monde pour

Direct Matin, 16 juin 2011.

communication & langages – n◦ 169 – Septembre 2011

16 La communication revisitée par la conversation

échanges ni verbaux ni même verbalisables ; car aussi bien conçue soit-elle,

une chaise ne saurait parler à celui qui s’en sert.

À l’image du fauteuil éponyme inventé au XVIIe siècle pour faciliter les

confidences (deux p laces assises tête-bêche), la « conversation » apparaît

ici telle une mise en condition, un dispositif caractérisé par l’intention

de favoriser la communication entre les possibles participants. Le terme

désigne donc tout à la fois un imaginaire et une pratique possible sans être

nécessairement avérée, dans la mesure où le dispositif préexiste et surv it à

l’usage qui pourrait en être fait. Le fauteuil « conversation » garde son nom

et sa r aison d’être quelle que soit la pratique à laquelle s’adonnent ceux

qu’il accueille : on peut s’y asseoir sans converser, on peut même ne pas s’y

asseoir, la « conversation » demeure.

Ce dossier analyse et discute la notion de « conversation », très répandue

aujourd’hui parmi les professionnels du marketing. Il a pour objectif de

faire parler cette « conversation » qui prétend parler partout et tout le

temps, de la saisir pour mieux comprendre ce dont cet usage florissant est le

symptôme. La cristallisation dans un terme partagé, quasiment consensuel

chez les professionnels de la communication et du marketing, en France

mais aussi en Europe et en Amérique du Nord, offre l’occasion de capter l es

intentions de ses promoteurs. À cette pér iode où la circulation d’idées se fige

en un terme porte-drapeau, les traits du masque se dessinent, le mouvement

donne à voir en même temps sa forme et son sens – dans les deux sens du

terme, c’est-à-dire tant ce qu’il désig ne que l’intention qui le motive.

Le règne de la « conversation » nous renseigne sur les métamorphoses

de la communication d’entreprise (les pratiques des professionnels des

marques et des médias ainsi que celles des consultants qui les conseillent),

mais aussi sur les (auto)représentations effectives et rêvées de la com-

munication en tant que secteur économique. Substituer « conversation »

à « communication » n’est pas un simple effet de style, même si la

« conversation » est dans la plupart des cas métaphorique : toute situation

de communication dans laquelle le destinataire est susceptible d’interagir

tendant à être recatégorisée comme conversationnelle, les distorsions entre

ce qu’est censée être une « conversation » du point de vue de la linguistique

et des sciences de l’information-communication et ce qui est désigné

comme tel dans le champ de la communication organisationnelle sont

manifestes. Mais là n’est pas l’essentiel dans le projet qui anime ce dossier.

Ce qui nous importe principalement, c’est de comprendre pourquoi ce

terme « conversation » suscite un tel engouement : il s’agit d’interroger à

la fois la nouvelle donne dans les pratiques de communication médiatisée,

les liens de causalité entre adaptation des stratégies de communication

communication & langages – n◦ 169 – Septembre 2011

Introduction 17

des organisations et apparition d’un concept érigé en paradigme, enfin la

perméabilité entre modélisations professionnelles et théorisation à visée

scientifique. Nous cherchons à interpréter cette montée en visibilité de

la « conversation », à la démonter non pas pour la dénoncer mais pour

la discuter. La conversation est une représentation de la communication.

Au-delà des fausses évidences, qu’est-ce que converser veut dire ?

Que la « conversation » soit un faux ami ne signifie pas qu’elle ne

veut rien dire. On ne peut pas nier, en effet, l’existence d’un phénomène

consécutif à l’informatisation des moyens de communication : la possibilité

élargie pour chacun de s’exprimer et de contacter d’autres personnes. Pas

plus qu’on ne doit sous-estimer la nécessité (et la difficulté) dans laquelle

se trouvent les professionnels de la communication d’adapter leurs outils et

stratégies à cette capacité des consommateurs à médiatiser leurs avis. Nous

voulons discuter l’usage proliférant de la « conversation » tout en tenant

pour indéniable que le contexte est spécifique et irréductible à la situation

médiatique préexistante.

Toute la complexité de la notion tient dans le fait qu’elle désigne

des mutations importantes irréfutables... et qu’en les qualifiant elle est

l’instrument d’une mutation autoprédictive. Dire que la communication

se mue en « conversation », c’est prétendre que la communication se

débarrasse du marketing au moment même où son emprise est la

plus aboutie. Car outre le fait que le « marketing conversationnel »

réfère à une nouvelle donne technologique, sociologique et économique,

sa dénomination est la trace d’un maquillage destiné à revaloriser

symboliquement des pratiques à visée marchande.

Se saisir du « marketing conversationnel » amène à dérouler un

écheveau de problématiques fondamentales : célébrer l’avènement de la

« conversation », c’est récuser le modèle reliant u n énonciateur et un

destinataire pour mettre en scène des co-énonciateurs perpétuellement à

égalité dans un échange idéalement symétrique. Dans le même mouvement,

c’est dénoncer les médias au nom de leur principe de communication

« descendant » pour leur opposer des médias « sociaux » ; le média social

serait donc horizontal et le média traditionnel non social. Le « marketing

conversationnel » peut être interprété comme l’indice d’une société en

mal-être, inquiète de son devenir socioculturel et économique. C’est un

discours qui tout à la fois réfute les fondamentaux du marketing (des

marques qui construisent une image et la déclinent dans une perspective

marchande) et en naturalise le bien-fondé. La n otion de « conversation »

ancre la fameuse « demande » : les conversations sont en effet faites en partie

de questions et de réponses, qui prolongent et entérinent l’imaginaire de

communication & langages – n◦ 169 – Septembre 2011

18 La communication revisitée par la conversation

l’offre et de la demande. Or si l’existence de l’offre relève de l’évidence, celle

de la demande est bien plus complexe ; il y a des consommateurs, peut-être

des publics... mais la demande est-elle autre chose qu’une construction

et une justification théor ique ? Que les consommateurs achètent des

produits et des services suffit-il à prouver qu’ils les ont à proprement parler

demandés ? Dans une certaine mesure, présupposer que les marchés sont des

conversations règle le problème... en le supprimant : la demande est une

question posée à une marque-entreprise qui apporte la réponse adéquate.

Revenons à nos bancs tête-bêche, ces fameux objets facilitateurs de

communication. Dans le « marketing conversationnel » comme dans ces

auto-désignés objets de mise en conversation du XVIIe siècle, c’est le

dispositif qui est censé faire la conversation. La mise en condition suffit à

qualifier la situation. Le dispositif serait performatif, la performativité ferait

la performance.

Je t’autorise à converser, donc la situation est une conversation, donc

tu es un « conversateur » qui participe à la nouvelle donne communi-

cationnelle. Le principe est à la fois simple et risqué. Les promoteurs du

« marketing conversationnel » se comportent en apprentis alchimistes.

Ils voudraient faire des médias informatisés l’athanor dans lequel la

noire communication se muerait en or conversationnel, en passant par

le rouge participatif5. Les évangélistes d’Internet sont décidément pleins

de ressources. Les usagers se prendront-ils au jeu durablement... ou en

viendront-ils à reprocher aux nouveaux prédicateurs d’avoir tenté de leur

faire avaler leurs œufs d’or à n’importe quel prix, en profitant de la si

déculpabilisante gratuité, justement parce qu’il n’y a apparemment pas de

prix à payer ?

Ce dossier décortique des discours, des pratiques et des productions.

Il ne délivre pas un point de vue que les six auteurs partageraient de

manière consensuelle. La complexité du sujet se révèle dans leurs éclairages

complémentaires. Deux questionnements sont articulés : l’un, large, porte

sur la montée en force des d iscours sur le « marketing conversationnel ».

L’autre, plus spécifique et enchâssé dans le premier, traite des conséquences

de cette nouvelle situation sur le « contrat de lecture », qui reste très usité

dans les méthodologies d’étude tout en étant plus discutable que jamais.

Ce dossier est une manière de prolonger un article qu’Yves Jeanneret et

Valérie Patrin-Leclère ont consacré en 2004 au « contrat de lecture »6.Cette

5. L’athanor est le fourneau dans lequel les alchimistes transformeraient les métaux en or, en passant

symboliquement et successivement par le noir, le blanc, le rouge.

6. Yves Jeanneret et Valérie Patrin-Leclère, « La métaphore du contrat », Hermès, 38, 2004.

communication & langages – n◦ 169 – Septembre 2011

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%