l`information du patient

L'INFORMATION DU PATIENT

A. Lienhart, Département d’Anesthésie-Réanimation - Hôpital Saint-Antoine -

Paris, France.

INTRODUCTION

Ce sujet a une double connotation, médicale et juridique. Médicale, car le

consentement libre et éclairé du patient est un préalable indispensable aux soins.

Juridique, car le défaut d’information préalable est une faute susceptible d’entraîner

la condamnation du praticien (en exercice privé, pour laquelle il doit être assuré), ou

de l’hôpital (en pratique publique), à verser une indemnité en cas de préjudice

rattachable à ce défaut d’information.

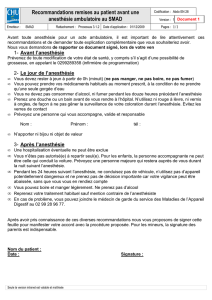

1. DATE DE L’INFORMATION

Le fait que la consultation pré-anesthésique doive réglementairement avoir lieu

plusieurs jours avant l’acte obéit à des impératifs techniques permettant de faire

réaliser en temps utile les examens éventuellement nécessaires, ou d’adapter les

traitements. Mais ce délai est également indispensable pour permettre une décision

réellement libre. En effet, informé le jour-même, ou hospitalisé la veille, le patient

comme l’anesthésiste-réanimateur est soumis à une contrainte. L’exemple le plus

caricatural est celui des colonoscopies, où des patients apprenaient peu avant

MAPAR 1997

290

l’examen que les termes employés par le médecin ayant demandé l’examen : «on

vous fera quelque chose pour que vous n’ayez pas mal», recouvraient en réalité une

anesthésie. Quelle est la liberté de décision de celui qui s’est organisé pour se rendre

libre ce jour-là, a bu plusieurs litres de PEG, s’est déplacé vers la clinique ou

l’hôpital ? Désormais, le caractère préalable de la consultation pré-anesthésique

évite cet écueil. A condition toutefois qu’une information réelle soit fournie. De

manière incidente, bien que ceci ne concerne pas notre spécialité, il est évident que

ces règles sont également valables pour l’opérateur. A titre d’exemple, un arrêt

récent de la Cour de Cassation (25.2.1997) a rappelé, à propos d’une endoscopie

compliquée de perforation colique, l’importance de l’information préalable pour qui

conteste la demande d’indemnisation. De ce point de vue, structurellement,

l’absence de consultation préalable peut constituer une indiscutable fragilité, mais le

«renversement de la charge de la preuve» instauré par cet arrêt fait que cette

consultation n'est pas une «preuve» suffisante que l'information a bien été donnée.

Cependant, le fantasme étalé par certains médias «grand public», de listes de

complications à faire signer au patient, ou de «dérive à l’américaine», dont la

démonstration reste toujours à faire, sont du domaine de la contrevérité, pas

nécessairement innocente. Les «bonnes pratiques» françaises ne sont pas les

pratiques nord-américaines et devoir d’information n’est pas synonyme de

«décharge» à faire signer. En terme de responsabilité civile, en pratique privée, il

s’agit de sceller un contrat «tacite» suffisamment éclairé. La question juridique est

différente à l’hôpital public, mais les principes de loyauté dans l’information restent

les mêmes. Dans tous les cas, au plan pénal, l'intervention sur le corps humain exige

un consentement préalable.

2. DE QUELS RISQUES DOIT-ON PARLER ?

Cette question revient à demander s’il faut mentionner tous les risques des

techniques envisagées ou envisageables, ou signaler l’existence de certains risques,

généraux ou plus spécifiques du patient et de l’acte envisagé. Elle est posée aussi

bien par ceux qui ont vu les listes qu’il est demandé de signer aux patients

préalablement à une anesthésie aux USA, incluant la mort, les accidents des

cathétérismes veineux profonds, etc..., que par ceux qui voient dans l’incongruité de

la proposition dans notre culture, un moyen de faire obstacle à la pression de

demande d’information.

Le premier élément de réponse se situe dans l’évidente erreur qui consisterait à

affirmer qu’une anesthésie pourrait être sans aucun risque. Dès lors, il apparaît

évident que l’existence d’un risque doit être évoquée. Paradoxalement, cet impératif

est d’autant plus important que l’acte, et l’anesthésie qui l’accompagne, comportent

un risque faible. Qui pourrait s’imaginer qu’une chirurgie portant sur les coronaires

ne comporterait ni anesthésie ni risque ? En revanche, un acte bénin - ou présenté

comme tel - comme une chirurgie esthétique ou un examen endoscopique, ne

Session professionnelle

291

s’accompagne pas d’une telle évidence, d’autant que l’anticipation habituelle d’un

retour au domicile, dans le cadre de «l’ambulatoire», porte à faire croire à une

absence de danger. En réalité, le paradoxe n'est qu'apparent si la problématique est

énoncée en terme de rapport bénéfice / risque : moins l'acte envisagé a de bénéfice

thérapeutique, plus il importe que le patient ait conscience du niveau de risque de

l'ensemble acte + anesthésie ; inversement, lorsque l'intervention s'impose, avec un

bénéfice thérapeutique évident, s'il reste impossible de se soustraire à l'obligation

d'information, l'objectif est surtout de concourir à la réalisation de la thérapeutique.

Il est donc entendu que le risque doit être évoqué, mais faut-il pour autant

préciser tous les risques ? Chacun de nous sait que c’est impossible. Il convient

donc de faire un choix. Sans pouvoir fixer de règle absolue, quelques orientations

peuvent être proposées. Les inconvénients les plus habituels sont certainement à

mentionner. Les problèmes graves, lorsqu’ils sont exceptionnels, ne méritent

habituellement qu’une allusion, à quelques exceptions près. D’une part, lorsque le

patient pose directement la question. D’autre part, lorsque, comme précédemment

indiqué, la bénignité de l’acte fait que c’est le seul risque notable pour le patient.

Enfin et surtout, lorsqu’il existe une alternative ne comportant pas les mêmes

risques.

A titre d’exemple, l’analgésie obstétricale par anesthésie péridurale, ou

l’analgésie postopératoire par la même technique, mérite que l’information ne porte

pas que sur les bénéfices de la méthode, mais mentionne les exceptionnelles

séquelles neurologiques, tout en les remettant à leur juste place et en les situant dans

l’expérience personnelle du praticien.

3. COMMENT ABORDER LE PROBLEME ?

Cette question est souvent accompagnée du commentaire : «si je dis au patient

qu’il risque de mourir ou d’être paraplégique, il refusera tout soin». Il est vrai que

du tact est nécessaire. Certaines réalités ne doivent pas être assénées et la

consultation ne doit pas servir à l’anesthésiste-réanimateur à transférer son anxiété

sur le patient ou sa famille. S’il revient à chacun de trouver ses propres solutions,

quelques pistes conduisent généralement au but souhaité : informer sans inquiéter

inutilement. Une première façon de signaler le risque sans y insister lorsqu’il est

exceptionnel, est d’indiquer que le risque nul n’existe pas et de laisser le temps au

patient de poser des questions s’il le désire. Une autre façon, non exclusive de la

première, est de fournir un exemple imagé de la prise de risque, tiré de la vie

quotidienne, comme la conduite automobile ou la marche en ville. Une autre,

également non exclusive, est d’aborder le problème par les moyens utilisés pour

prévenir le risque : surveillance du cœur par visualisation permanente de l’ECG,

surveillance permanente de l’oxygénation du sang par l’oxymètre de pouls, etc.

L’importance des moyens mis en œuvre donne un reflet indirect de l’importance

MAPAR 1997

292

accordée par l’anesthésiste-réanimateur au risque, tout en fournissant une réponse à

l’inquiétude générée par la compréhension qu'un tel risque existe. Plus

accessoirement, l’image de «haute technologie» de l’anesthésie-réanimation s’en

trouve améliorée.

De la même façon, s’il existe un risque spécifique, lié à la pathologie ou à la

chirurgie, il est souvent moins inquiétant d’aborder le problème en même temps

qu’on énonce la solution proposée. Par exemple, chez un patient âgé et cardiaque,

l’information peut être du type : «bien sûr, vous n’avez pas un cœur de 20 ans et il

est évident que ceci augmente votre risque, mais ce que je peux vous dire, c’est

d’une part que nous avons anesthésié beaucoup de patients comme vous et que ça

s’est le plus souvent bien passé, d’autre part que vous êtes dans la meilleure

condition possible pour votre intervention et que votre cœur sera surveillé en

permanence par des appareils». Il va de soi que ce propos suppose que ce soit vrai.

Si ce n’est pas le cas, mieux vaut mettre le patient dans une situation telle que ce

propos puisse lui être tenu. Ou l’informer du caractère non exceptionnel des

problèmes soupçonnés.

En effet, l’information pour le risque non exceptionnel ne peut être aussi

générale. Il peut s’agir d’un risque vital et il convient alors de le comparer au risque

d’évolution spontanée de la maladie, en tenant compte du souhait de qualité de vie

du patient. Mais les inconvénients éventuels de l’anesthésie ne se limitent pas au

risque vital ou de séquelles neurologiques lourdes. Beaucoup plus fréquents sont les

échecs relatifs d’anesthésie loco-régionale, les nausées au réveil, l’inconfort de la

salle de réveil, la sonde gastrique, la douleur postopératoire... L’essentiel de ces

problèmes doit être évoqué pour que le patient puisse s’y préparer.

4. LE CHOIX DE LA TECHNIQUE REVIENT-IL AU PATIENT ?

Pour pouvoir faire un choix, il faut être informé et l’anesthésiste-réanimateur est

certainement le mieux informé pour faire ce choix. De plus, celui qui réalise l’acte

est seul à pouvoir décider de celui-ci, donc la décision finale revient à celui qui fait

l’anesthésie : ni au chirurgien, ni à un collègue ayant vu le patient en consultation.

D’un autre côté, le patient doit avoir donné son accord et avoir été informé

auparavant. S’il découvre au dernier moment un changement de personne et de

technique, il peut légitimement penser que le contrat initial n’est pas respecté

(secteur privé) ou qu’il existe un dysfonctionnement dans l’hôpital (secteur public).

Il doit donc être prévenu de cette possibilité dès la consultation.

Concernant la technique, il est rare que le choix des produits d’une anesthésie

générale fasse l’objet d’une information détaillée du patient en dehors de cas

particuliers, telle une allergie, donc cette question est inapparente. Ce n'est en

revanche pas le cas du choix entre anesthésie générale (AG) et anesthésie loco-

régionale (ALR) ou AG + ALR per- et/ou postopératoire. Dans tous les cas, les

Session professionnelle

293

avantages et inconvénients des différentes méthodes doivent être exposés, avec leurs

incertitudes et leurs limites. Bien évidemment, le praticien indique sa préférence,

mais dès lors que l’état du patient, le type de chirurgie et la pratique de

l’anesthésiste-réanimateur rendent une alternative possible, les termes de celle-ci

méritent d’être schématisés.

Par ailleurs, si le praticien n’est pas certain d’être celui qui réalisera l’anesthésie,

par exemple pour des motifs d’organisation, il en prévient le patient. La visite pré-

anesthésique permettra à celui qui réalisera l’anesthésie de se présenter et de

compléter l’information, en tenant compte des données de la consultation pré-

anesthésique, qui a fait l’objet d’un dossier. Si le patient rentre dans l'établissement

le jour-même de l’acte, ou si le praticien qui réalise l’anesthésie est différent de

celui qui a réalisé la visite préopératoire de «prémédication», cette dernière

information a lieu le plus tôt possible avant l’anesthésie.

Dans tous les cas, il est utile que l’information donnée au patient lors de la

consultation pré-anesthésique figure dans le dossier établi lors de cette consultation,

et ce pour plusieurs raisons. La première est que c’est le seul moyen pour

l’anesthésiste-réanimateur qui réalise l’anesthésie de savoir ce qui a été dit au

patient plusieurs jours plus tôt, éventuellement par un collègue. La seconde est que

c’est un bon moyen, en cas de litige juridique, d’apporter la démonstration que le

patient a bénéficié d’une information. Entre les préoccupations «sécuritaires» des

uns, envisageant de faire signer des listes de complications, et le refus de

communication des autres, il existe un vaste champs d’information simple et loyale,

résumée dans le dossier à toutes fins utiles. Enfin, si (lorsque) un formulaire

d'information est (sera) établi par un consensus professionnel, il est bon de le

remettre au patient. Sa signature par le patient est un problème d'une toute autre

nature et, tant qu'elle n'est pas demandée par un texte réglementaire (comme dans la

loi Huriet), une clause des contrats d'assurance professionnelle ou un avis du

Conseil de l'Ordre des Médecins (comme pour la chirurgie esthétique), elle ne peut

être recommandée. Il importe en revanche de s'être assuré que le patient n'a pas

d'autre question à poser avant de terminer la consultation.

5. LA TRANSFUSION SANGUINE

Lorsqu’une transfusion sanguine est prévisible, le patient doit être informé de

cette éventualité. S’il a été transfusé, il doit être informé de cette réalité. Un suivi

biologique post-transfusionnel est programmé à cette occasion, à la recherche

notamment d’une contamination virale. Pour juger de l’évolution des marqueurs

recherchés trois mois après la transfusion, il est utile de réaliser les mêmes examens

avant la transfusion. Si cette recherche comporte une sérologie VIH, le patient doit

en être spécifiquement informé.

6

6

1

/

6

100%