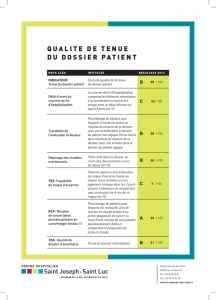

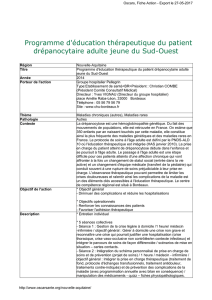

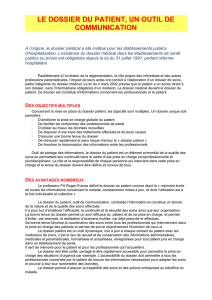

L`ACCUEIL DU PATIENT DRÉPANOCYTAIRE EN CRISE ALCIQUE

Cadre Supérieur Infirmier

L’ACCUEIL DU PATIENT DRÉPANOCYTAIRE EN CRISE

ALCIQUE

Avec la participation~des infirmières

et

des aide-soignantes

Mélanie ARAS, Véronique SURON, Monique

GUILHEM,

Annie PIQUEMAL, Patrick RICHARD,~Josiane SEVERIN

Centre de la DrépanocytoSe et des Thalassémies, hôpital Henri

Monder

AP-HP

INTRODUCTION

La drépanocytose

ou

anémie

falciforme,

est une mala-

die héréditaire du sang, due à une anomalie de I’hémo-

globine contenue dans les globules rouges assurant le

transport de l’oxygène dans les tissus (iconographie,

physiologie du globule rouge, Annexe

1).

C’est actuel-

lement une maladie rencontrée couramment dans les

services hospitaliers de pédiatrie et d’adultes en Ile de

France (1 enfant sur 1 500 naît drépanocytaire et le

nombre estimé de patients en Ile-de-France dépasse

3 000). Cette maladie est également

rec~%~~e

par

I’OMS comme l’une des plus importantes maladies

génétiques dans le monde. Les drépanocytaires sont

pour 80 % originaires des Départements d’outre-Mer

ou

d’Afrique noire et pour 20

%

des sujets originaires

d’Europe

ou

d’Afrique du Nord.

A côté de l’anémie hémolytique chronique qui gêne

peu

les

patients, les accidents

vax>-occlusifs,

entraî-

nant des crises douloureuses

ostéoarticulaires

&OU

abdominales, sont les manifestations principales de

cette. maladie. Ces crises constituent l’aspect le plus

invalidant de la drépanocytose par leur caractère im-

prévisible, douloureux, leur retentissement multiple sur

l’individu, son environnement familial social et

profes-

sionnet.

La drépanocytose a bénéficié d’un grand nombre de

progrès diagnostiques et thérapeutiques qui améliorent

la prévention de cette maladie mais il n’existe toujours

pas de traitement curatif radical (hormis l’éventualité

d’une greffe de moelle).

Le

Centre

de la Drépanocytose et des Thalassémies de

l’hôpital Henri Monder comprend quatre lits d’hospita-

lisation pouvant accueillir dix à quinze patients par

jour et un secteur de consultation. Inauguré en 1994, la

spécificité de ce Centre est donc de rassembler dans un

même lieu un ensemble de moyens (consultation, hos-

pitalisation, laboratoire) permettant de prendre en

charge les patients de façon globale, prise en charge

rendue parfois délicate du fait des particularités ethno-

socio-culturelles des patients. Ce Centre n’a pas

d’équi-

valent en France Métropolitaine, et son mode d’organi-

sation paramédicale et médicale intègre toutes les

facettes de cette maladie chronique émaillée de com-

plications aiguës fréquentes.

PROBLÉMATIQUE

L’intensité de la douleur dans cette maladie déroute

IE

soignant, elle est source pour le patient de souffrance

extrême et parfois de

<<

désir de mort

».

16

Recherche en soins infirmiers Na

48 -Mars

1’397

L’ACCUEIL DU PATIENT DRÉPANOCYTAIRE EN CRISE ALCIQUE

La réflexion engagée par les soignants sur la

«

crise

»

algique drépanocytaire a débuté par une recherche de

ce que représente la douleur. Si l’on prend la définition

du Comité de taxonomie de

«

L’international Associa-

tion for the Study of Pain

»

(IASP)

c’est :

«

Une sensation désagréable et une expérience émo-

tionnelle en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou

potentielle décrite en ces termes.

»

La douleur semble donc se composer de différents

éléments, un stimulus physique ou mental, une sensa-

tion physique de souffrance et la réaction du patient qui

subit.

Le patient drépanocytaire arrivant en

«

crise algique

b>

subit effectivement ces différents éléments. En premier

lieu, l’infirmière doit

«

croire

»

le malade, car les épi-

sodes algiques sont d’une douleur intense, insuppmta-

ble et sont la hantise du patient et de son entourage.

Communiquer sa douleur est impossible et endurer sa

douleur est affaire de culture et de personne, alors le

moins que le patient puisse nous demander est le crédit

mais aussi l’empressement et l’efficacité à le soulager.

La

«

crise algique

»

va par ailleurs, à plus ou moins long

terme, entraîner une dégradation physique incompré-

hensible et

mutilante

pour le patient Wcrose de han-

che, atteintes

neuro-sensorielles,

ulcères de jambe,

priapisme).

Le drépanocytaire est conscient de cette

dégradation et peut parfois considérer sa maladie

comme un mauvais sort ou une punition. Cependant

souvent, il vit cette crise comme porteuse d’un risque

de

mort

prochaine. Pour toutes ces raisons, la relation

soignant/soigné

est au premier plan. L’élaboration

d’une stratégie en soins infirmiers est donc primordiale.

Cette réflexion engagée par les soignants sur

«

la crise

algique

»

drépanocytaire et sa prévention doit donc

permettre d’améliorer les connaissances dans tous,ses

aspects, avec comme bénéfices attendus l’instauration

d’une relation de confiance avec le patient et une

intervention plus active de celui-ci dans sa propre prise

en charge.

Les questions posées en pratique par cette étude sont

de deux ordres :

1)

L’évaluation de la crise algique comprenant :

-

l’évolution sous traitement

;

-

l’évaluation par le personnel de la douleur des

patients : l’extériorisation fréquente des signes de dou-

leur gêne-t-elle l’appréciation de la douleur par le

personnel

!

2)

Les particularités culturelles

et/ou

sociales de cette

maladie comprenant :

-

le positionnement du patient face à cette maladie

héréditaire chronique avec paroxysmes ;

-

la connaissance de la maladie et

«

l’autogestion

»

de cette maladie par le patient et/ou les proches.

MÉTHODOLOGIE

1. Cadre du travail

L’étude a été réalisée dans le Centre de Drépanocytose

et des Thalassémies de l’hôpital Henri Monder. Cette

structure prend en charge les patients arrivant en

«

crise

algique

»

drépanocytaire. Un bilan fait par un médecin

à l’arrivée du patient permet de choisir entre une ad-

mission ambulatoire dans ce Centre ou une hospitali-

sation aux Urgences de l’hôpital si la

«

crise

»

paraît

nécessiter des éléments thérapeutiques et de sur-

veillance autres que ceux de la douleur (fièvre, difficul-

té respiratoire, grossesse, déshydratation importante).

Les infirmières (4) et aides-soignants (2) présents actuel-

lement ont tous participé à l’ouverture de ce Centre en

1994. Ils ont suivi des cours sur cette pathologie. Ces

cours ayant été donnés par des médecins du Centre de

Drépanocytose ou des médecins du Centre de Transfu-

sion Sanguine rattachés à l’hôpital Henri Monder.

Les patients étudiés sont des patients en crise algique

non compliquée c’est-à-dire ne présentant ni fièvre ni

douleur thoracique ou abdominale pouvant évoquer

une complication chirurgicale

et/ou

médicale. En d’au-

tres termes, les patients étudiés dans ce travail sont a

priori en situation ambulatoire, c’est-à-diredevantquit-

ter l’hôpital avant la fin de la journée.

Le protocole de traitement de la douleur était systéma-

tisé et comportait :

-

Prodafalgan

intraveineux, 2

g

en 30 minutes.

-

Profénid IV, 100 mg dans 100 ml en 30 minutes.

-

Perfusion C5,50

ml/kg

+

NaCI

4g/l; KCI

2gIL.

-

Avec Vichy ou Bicarbonate, 14

%dperiusion).

-

02 si

Sa02

<

95

%.

2. Outils de recueil

Les soignants ont travaillé sur deux types de question-:

naires.

2.A. Questionnaire 1 (Annexe 2)

Analyse de la

«

crise douloureuse

»

drépanocytaire

traitée à l’hôpital de jour du centre, ses caractéristiques

(analyse par le soignant et le patient).

Les paramètres ont été mesurés à l’arrivée, à 30 minu-

tes, 1 h, 2 h, 4 h après l’arrivée du patient.

CeS

mesures

ont été réalisées de façon systématique, sauf si le pa-

tient s’endormait, dans ce cas l’évaluation était faite à

la période suivante.

Nous avons essayé de faire apparaître différents axes :

l Données médicales, permettant une

survei//ance

de

/‘état

physique du patient. Ces donnéés ont été analysées

à partir des questions N” 5 (pouls, pression artérielle,

saturation capillaire en oxygène sans apport d’Oz, fié-

quence

respiratoire,

diurèse)

no

9

-

n”

10 -

no

Il

(séda-

tien)

-

No14 (la nécessité d’un arrêt de travail).

-

Données sur /‘appréciation de /‘évolution de

/a

dou-

leur et de son traitement. Ces données ont été atialysées

suivant l’appréciation de l’infirmière prenant en charge

le patient à partir des questions :

N” 1, score de la douleur :

-

1 : pas de douleur

-

2 : douleur mineure

-

3 : douleur modérée

-

4 : douleur intense.

N” 2, localisation prédominante de la douleur :

-

1 : membres supérieurs

-

2

:.membres

inférieurs

-

3 : thorax

-

4 : abdomen

-

5 : dos

-

6 : tête.

N” 3, notation en mm de l’échelle visu$lle analogique

donnée au patient. L’échelle visuelle analogiqw (EVA)

est une échelle

unidimensionnelle

continue graduée de

0 à 100 mm. Elle se présente sous la forme d’une

réglette

à deux faces. Une face concernant le patient ;

sur cette face se trouve un curseur, celui-ci peut être

déplacé du point

«

pas de douleur. au point

«

douleur

maximale

».

Le patient se positionne en fonction du

niveau de sa douleur. Une face destinée à l’infirmière;

cette face comporte une échelle numérotée de 0

(ab-

sente

de douleur) à 10 (douleur maximale) et permet à

l’infirmière de chiffrer la douleur du patient.

N” 4, score de sédation :

-

1 : éveillé

-

2 : somnolent, mais facile

à

réveiller

-

3 : somnolent difficile à réveiller

-

4 : coma.

N”

i3,

le devenir du patient vers une hospitalisation est

toujours secondaire à une persistance de la douleur,

EVA supérieur à 5.

l Données par rapport au

rôle

propre infirmier. Ces

questions ont été analysées à partir des questions

No

6,

installation du patient algique :

-- 1 : sans aide

-

2 : avec aide + besoin de chaleur

-

3

: avec aide + cerceau

-

4 : avec aide

+

chaleur + cerceau.

N”

12, massages.

l Données psychologiques pouvant avoir une réper-

cussion

sur

la douleur ressentie par

le

patient. Ces

données ont été analysées à partir des questions N” 7

évaluation du stress :

-

1~

:-ne paraît pas stressé

-

2 : paraît peu stressé

-

3 : angoissé découragé

A

4 : agité.

N” 8, rôle de la famille :

-

1’ Tenvironnement familial ‘non

stressant

-

2 : environnement familial stressant.

2.8.

Q,uestionnaire

2

(Ame!~?

3)

L’objectif de ce questionnaire, rempli en totalité par le

patient, aidé si nécessaire par une infirmière du Centre

lors d’une consultation variant entre 10 et 20 jours

après l’hospitalisation du patient; permettait alors de

déterminer deux axes :

-

une évaluation rétrospective de

/a

crise par

le

pa-

tient. Ces donn+s ont été analysées à partir des ques-

tions ; a-b-c

-d

sowenir de I’EVA, délai d’arrivée,

facteurs

déclenchants,

nature du soulagement à I’arri-

vée ;

-

une évaluation

post-critique,

orientée sur la situa-

tion psychologique en rapport avec la pathologie et

l’éducation &I patient.

Cgs

données ont été analysées

à

partir’des

questions ; e f

‘g

-

h

-

i j

-

évaluation

comportementale de LINTON, connaissances de la

prophylaxie des crises algiques, désirs d’information.

2.C.

Analyse

statistique

Les résultats de ces deux questionnaires ont été analy-

sés au plan statistique par les tests appropriés

(Chi-2,

corrélation linéaire,

ANOVA),

après saisie des données

daris

le logiciel Statview 4.5 (Macintosh).

Les résultats ont été exprimés soit en moyenne

*

écart

type, soit par une distribution en fréquence selon le cas,

18

Recherche en soins infirmiers

N” 48 -Mars

1937

L’ACCUEIL DU PATIENT DRÉPANOCYTAIRE EN CRISE ALGIQUE

soit en médiane et écarts extérieurs. Les différences ont

été considérées comme significatives pour un

p

infé-

rieur

à

0,05.

RÉSULTATS

1. Caractéristiques générales de la population

Cinquante et un patients ont été

évalu&

a

chacune des

deux parties de cette enquête. En raison d’une distribu-

tion bimodale de l’âge des patients, les résultats sont

présentés en médiane et valeur minimum-maximum.

La médiane de l’âge de la population est de 32 ans avec

des valeurs extrêmes de 16 et 48 ans. Les patients sont

de sexe féminin dans 75 % des cas .La drépanocytose

est une forme SS dans 90% des cas (46/51),

SI3

dans 4 %

des cas (2/51) et SC dans 6 % des cas (3/51). La forme

SS était significativement plus fréquente chez les fem-

mes

(95

%

versus 77

%,

p

=

0,04).

Le délai entre le début de la douleur et l’arrivée au

Centre varie entre 1 et 4 heures (pour 1 patient450 heures).

Cependant 57

%

(28/51

patients) se présentent moins

de 12 heures

apr&s

les premiers symptômes. Le délai

d’arrivée n’est pas significativement différent selon

le sexe des patients

(20,5

f:

25/5

heures versus

18,4

f

24,7 heures, p

=

OJO).

2. Douleur et thérapeutique

La douleur à l’arrivée est intense (EVA. 59

k

24 mm) et

diminue progressivement au cours des deux premières

heures pour se stabiliser autour de 25-30 mm. La ré-

duction de la douleur est significative dès la première

heure

(p

=

<

0,001) (figure 1).

La comparaison des scores douloureux et de leur évo-

lution montre une différence significative entre les

deux sexes

(p

<

0,001). En effet, la douleur est signifi-

cativement plus intense chez les femmes.

D’une façon générale, il existe une corrélation négative

entre l’intensité de la douleur et le délai d’arrivée.

En d’autres termes, plus la douleur est intense,

plis

le

patient se présente tôt au centre. Cependant, cette

relation n’est pas très importante

(r

=

0,09

; p

=

0,52).

II semble exister une relation entre l’importance de la

douleur initiale et le devenir du patient, en d’autres

termes, une crise douloureuse intense est plus souvent

10(

8C

60

40

20

0

E

l-

)-

Figure 1

VA (mm)

Arrivée

1 h-ure

2 heures 4 heures souvenir

-.

.

suivie d’une hospitalisation qu’une crise douloureuse

mineure. Cinq patients ont du être hospitalisés

(5/51)

soit 10 %. L’analyse statistique révèle que les femmes

sont moins hospitalisées que les hommes

(55

versus

90 %, p = 0,Ol) (figure 2).

Nous n’avons pas retrouvé de liaison significative entre

la forme génétique de drépanocytose et l’intensité de la

douleur

(p

=

0,06).

Cependant en raison du faible

effectif des groupes

SR

,SC, cette conclusion est à

vérifier.

Les infirmières ont évalué à chaque temps la douleur

des patients selon une description en quatre catégo-

ries : absence de douleur, douleur mineure, douleur

modérée et douleur intense. D’une façon générale et à

chaque temps, il existe une relation précise entre I’in-

tensité de la douleur évaluée par le patient et par

l’infirmière (figure 3).

Les distorsions enregistrées surviennent pour les dou-

leurs intenses et modérées pour lesquelles l’écart est

toujours dans le sens d’une sous-estimation.

Figure

2

100

EVA(mm)

60

0

EtO”r hospitalisation hospitalisation

au domicile

à

domicile

Figure 3.

Evaluation de la douleur par l’infirmière

Parmi les facteurs ayant permis le soulagement de la

douleur de la crise, les patients perçoivent l’efficacité

des médicaments administrés comme l’élément princi-

pal. En effet, 24/48 patients

(50

%)

considèrent que le

facteur de soulagement principal est l’administration

des antalgiques.

3. Evaluation rétrospective de l’intensité de la

crise algique

Lors du questionnaire réalisé à distance de la crise, la

valeur d’EVA donnée rétrospectivement par les patients

pour leur douleur à l’arrivée lors de la crise était de

65

2

24 mm. Cette valeur moyenne était non significa-

tivement différente de la valeur moyenne obtenue le

jour de la crise (59 k 24 mm). Cependant, la corrélation

linéaire entre ces deux valeurs montre une corrélation

modeste

(r

= 0,42 ; p =

0,031

avec une sous-estimation

de la douleur forte et une surestimation de la douleur

faible lors de l’évaluation rétrospective (figure 4).

La qualité du souvenir n’est donc pas excelleme, ou

peut-être faut-il chercher les composantes du souvenir,

autres que la seule intensité douloureuse.

100

20

0

:

C

Figure 4

0o o

ooa

x

0

0

0 0

I

020 40 60 80 100

Souvenir EVA (mm)

EVA

aride

(mm) =

28

+ 0.5

x

Souvenir EVA,

r

=

0.42

4) Données médicales au cours de la crise

algique

La fréquence cardiaque a diminué significativement

une heure après l’admission (p

<

0,OOOl) puis est restée

stable jusqu’à la sortie. Les variations de pression arté-

rielle n’ont pas été significatives au cours du traitement

(p=O,12).

La saturation artérielle en oxygène

(Sa021

a augmenté

significativement

(p

=

0,Ol) dès la première heure de

traitement puis est restée élevée et stable jusqu’à la

sortie (figure

5).

Recherche en soins infirmiers

No48

-

Mars

1997

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%