UE 2 C 3 UE 2.10 intervenant: Dr ROUGIER I. DEFINITION Les

UE 2

C 3 UE 2.10

intervenant: Dr ROUGIER

I. DEFINITION

Les bactéries:

Les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires, de petite taille (1µ de diamètre)

Ce sont des cellules Procaryote c'est à dire des cellules qui ne possèdent qu'un seul chromosome et

qui sont dépourvu de membrane nucléaire.

La bactérie est également dépourvu d'appareil mitotique, n'a pas de mitochondrie, pas de réticulum

endoplasmique et pas d'appareil de golgi.

Par contre la plupart des bactéries possède un constituant qui leur est spécifique: le peptidoglycane

II. L'ANATOMIE

A. LES ENVELOPPES

1. Le Glycocalyx

C'est un feutrage, un ensemble de fibres qui entoure les bactérie et qui permet d'adhérer a un

support.

2. La Capsule

Constituant superficiel. Il n'existe que chez certaines bactéries. Donc ce n'est pas

indispensable a la survie de la bactérie. Si capsule = bactérie plus virulente.

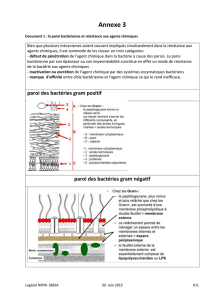

3. La paroi

Enveloppe rigide qui va assurer la forme de la bactérie. C'est un élément essentiel. Elle va

donc classifier les bactéries.

–Bactéries sphériques: cocci / coques

–bactéries allongées: bacilles

–bactéries de formes spiralées

C'est la paroi qui contient le peptidoglycane. Et en fonction de sa quantité dans la paroi ça va

définir un autre mode de classement. Le GRAM + / GRAM -

–beaucoup de peptidoglycane: GRAM + (rose foncé)

–peu de peptidoglycane: GRAM - (rose clair)

c'est le site d'action des pénicilline (casser la paroi)

1

BACTERIOLOGIE

4. La membrane cytoplasmique

Situé à l'intérieur, sous la paroi, va présenter des invaginations dont le mésosome. Elle est

importante car elle va avoir le même rôle que les mitochondries dans les cellules eucaryotes. De très

nombreuses enzymes: donc rôle très important. C'est elle qui va avoir tout le système de transport

des acides aminés.... c'est elle aussi que va déclencher la division bactérienne: SCISSIPARITE ( 20

MIN pour se diviser ).

B. LES CONSTITUANTS INTERNES

1. Le cytoplasme

Mélange de substances nutritives ,de déchets et de Ribosomes (soupe)

2. Le chromosomes

filament d'adn, bicaténaire, 1000 fois plus long que la bactérie elle même. C'est lui qui porte

toute l'information génétique de la bactérie. Avant la division, synthèse d'1 2ème chromosome

identique

3. L'ADN extra chromosomique

On l'appelle aussi plasmide. C'est une molécule d'ADN cytoplasmique qui n'es pas présent

chez toutes les bactéries et qui va avoir une capacité de réplication autonome. Cet ADN est une

molécule bicaténaire, circulaire. C'est eux qui porte la résistance aux antibiotiques.

C. LES APPENDICES EXTERNES

éléments facultatifs.

1. Les flagelles

va assurer la mobilité des bactéries, se déplacer.

2. Les pilis

on différencie:

–Les pilis communs: un élément qui va permettre aux bactéries d'adhérer au supports

–Les pilis sexuels: creux à l'intérieur, c'est eux qui vont faire passer les plasmides

D. LA SPORE

Dans certaines conditions très défavorable la bactérie se transforme en spore. Elle va se

protéger en formant une coque.

2

III. PHYSIOLOGIE ET CROISSANCE ACTERIENNE

A. NUTRITION

Elle a des besoins élémentaires (oxygène, carbone, hydrogène, fer, calcium, magnésium...)

et des besoins énergétiques (glucose).

Besoins spécifiques.

Dans un milieu où il n'y a rien pour répondre à leurs besoins, elles ne se multiplient plus, et

attend puis dès qu'elles trouvent un milieu favorable avec les éléments dont elles ont besoin, elles

reprendre la reproduction.

B. LES CONDITIONS PHYSICO-CHIMIQUES DE CROISSANCE

1. La température

Les bactéries dites pathogènes pour l'homme préfère 37°. Y'en a certaines qui préfèrent des

températures plus faible ou plus élevées.

2. Le pH

Aime les pH neutre ou alcalins. Mais exceptions pour certaines bactéries

3. La pression osmotique

En fonction des pressions, les bactéries tolèrent beaucoup de chose. En général elles se

débrouillent partout

4. La pression partielle en oxygène

Mode de classification

–bactéries aérobies

–bactéries anaérobies: dont l'oxygène est toxique

–bactéries aéroanaérobie: supportent l'oxygène et peuvent vivre sans également

–bactérie microaérophile: besoin d'un certain niveau d'oxygène.

5. Les radiations

Sensibles aux UV, aiment pas du tout les rayons X et n'aime pas la lumière

6. Les substances anti-bactérienne

On se débarrasse des bactérie avec des antibiotiques et des antiseptiques

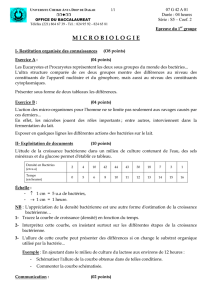

C. CROISSANCE DES BACTÉRIES

1. en milieu solide

On utilise en général des boîtes de pétries ( gélatine avec toutes les substances qui vont

permettre de développer les bactéries).

3

2. en milieu liquide

En tube (hémoculture)

IV. RELATIONS HOMME-BACTERIES

A. DEFINITIONS

Bactéries saprophytes: bactéries qui vivent dans le milieu extérieur (air, eau, sol, végétaux) qui se

développent dans la nature au dépend des déchets organiques et dont la vie et la multiplication sont

totalement indépendantes des organismes animaux et humains. Ces bactéries interviennes dans les

grands cycles de dégradation de la matière. Normalement, elles n'ont aucune pathogénicité mais

peuvent être présentes transitoirement chez l'homme.

Bactérie commensales: bactéries qui vivent sur la peau et sur les muqueuses de l'homme sans nuire

à l'être humaine qui les héberge. Elles ne peuvent vivre qu'au contact des cellules humaines

auxquelles elles sont accolées et se nourrissent des déchets rejetés par ces cellules. Les bactéries

commensales constituent la flore résidente de l'homme. Souvent l'homme n'en tire aucun bénéfice.

Parfois, elle en tire un certain avantage: la symbiose (ex: Synthèse vitaminique, barrière vis à vis

des bactéries pathogènes).

Bactérie pathogène: bactéries responsables des maladies infectieuses. On distingue

–les bactérie pathogène spécifique: bactérie qui quand elles sont présentent chez l'homme,

entrainent toujours une maladie

–les bactéries pathogènes opportunistes: bactéries le plus souvent commensales parfois

saprophytes qui à l'occasion d'une diminution des défenses immunitaires de l'homme devienne

pathogènes.

Les infections à bactéries opportunistes sont surtout observées en milieu hospitalier: chez les

malades de réa, Les K, les leucémiques, les cirrhotiques, les brulés..

B. LES FLORES NORMALES DE L'HOMME

–Les bactéries commensales constituent les flores normales de l'homme. Où se trouvent les flores

normales? Au niveau de la peau. Au niveau nu tube digestif plus la bouche, au niveau du nez et

du pharynx, au niveau des oreilles, au niveau vaginal, au niveau de l'urètre de l'homme

–Par contre, il existe des régions chez l'homme qui sont stériles c'est à dire où ne doit pas

retrouver des bactéries:

–le sang

–les urines

–le LCR et le cerveau

–le tractus respiratoire inférieur c'est à dire la trachée, les bronches et le poumon

–l'appareil génital (utérus, testicule)

V. DIAGNOSTIC BACTÉRIOLOGIQUE

–Prélèvement (cutanés, crachat, selle, urine, LCR, hémoculture)

–Transport au laboratoire (le plus rapidement possible, milieu de transport)

–Examen direct (cocci gram + ou -, bacilles gram + ou -)

–ensemencement (mise en culture / milieu aérobie -anaérobie)

4

–identification ( au bout de 24h, mise en évidence: de la flore commensale (présence ou non), de

la flore pathogène)

–Antibiogrammes (Sir) sur les germes accusés de l'infection, résultat définitif au bout de 48h

VI. LES ANTIBIOTIQUES

–On appelle antibiotiques toute substance chimique quelque soit soin origine capable d'inhiber ou

de détruire les bactéries. Aucun Ab n'est efficace contre toutes les bactéries. Certain n'agissent

que sur un petit nombre d'espèces bactériennes. D'autres ont par contre un large spectre d'action

–il est défini 10 famille d'Ab (structure chimique). A l'intérieur, on retrouve différentes molécules

chimiques. Pour une molécules chimiques, différents noms pharmaceutiques.

–Le choix d'un Ab va être basé sur

–son action sur le germe

–son action sur le site de l'infection

–Molécule le moins toxique possible

–Facilité d'administration

–coût modéré

A. MECANISMES D'ACTION DES Ab

Les Ab agissent à un niveau bien précis de la bactérie appelé site d'action ou cible et

perturbent ou inhibent certaines biosynthèses essentielles à la vie bactérienne

–Ab qui détruisent la paroi bactérienne

–Ab qui détruisent la membrane bactérienne

–Ab qui inhibent la synthèse des protéines

–Ab qui inhibent la biosynthèse des Ac nucléiques (réplication de l'ADN)

B. MECANISMES DE RESISTANCES AUX Ab

–une souche bactérienne résiste à un Ab quand elle peut se développer en présence d'une

concentration élevée de cet Ab

1. résistance naturelle

–cette résistance naturelle affecte toutes les espèces d'une même bactérie. On définit ainsi le

spectre des Ab

–Ex: bg négatif et pénicilline G

2. résistances acquise

–s'il n'existant que des résistances naturelles, il n'y aurait pas besoin d'ATB. Connaissances

médicales. En fait, on s'aperçoit que certaines bactérie résistent à des Ab alors qu'elles devraient

être sensibles.

–Cette résistance peut être due:

–soit à la production d'enzyme que détruit l'Ab

–soit à une modification de la pénétration de l'Ab dans la bactérienne. Soit à une modification

de la cible. L'Ab ne peut plus se fixer sur son site d'action

–comment la bactérie devient-elle résistante?

–Mutation chromosomique: modification de l'ADN chromosomique, rare

–présence dans la bactérie d'un plasmide, plus fréquent

5

1

/

5

100%