INTRODUCTION (actualiser les données voir manuel du

1

Sommaire

INTRODUCTION ............................................................................... 3

I. SYSTEME DE SANTE AU SENEGAL....................................... 5

II. ETAT DES LIEUX SUR LA TUBERCULOSE ET LE VIH

AU SENEGAL ..................................................................................... 8

1. SITUATION DE LA LUTTE CONTRE LE VIH SIDA AU SENEGAL ...................... 8

2. POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE VIH SIDA AU SENEGAL ............................. 9

3. SITUATION DE LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE AU SENEGAL .......... 9

4. POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE AU SENEGAL ............... 10

I. BUT ................................................................................................ 12

II. PRINCIPES DIRECTEURS .................................................... 12

III. OBJECTIFS GENERAUX DES ACTIVITES DE

COLLABORATION TB/VIH .......................................................... 12

IV. OBJECTIFS STRATEGIQUES DES ACTIVITES DE

COLLABORATION TB/VIH .......................................................... 12

V. ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE AU

SENEGAL SELON LE NIVEAU DE LA PYRAMIDE

SANITAIRE ....................................................................................... 12

1. AU NIVEAU PERIPHERIQUE ................................................................................... 12

a. Niveau poste de santé ................................................................................................ 12

b. Niveau centre de santé ............................................... Error! Bookmark not defined.

c. Niveau hôpital régional ............................................................................................. 16

2. AU NIVEAU CENTRAL ............................................................................................. 17

a. Niveau hôpital national, universitaire et LNR ........................................................... 17

b. Niveau coordination nationale ................................................................................... 18

3. AU NIVEAU DU SECTEUR PRIVE ........................................................................... 19

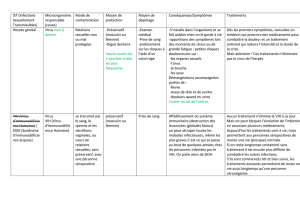

VI. DIRECTIVES NATIONALES DE PRISE EN CHARGE DE

LA CO-INFECTION TB/VIH .......................................................... 19

1. MECANISMES DE COLLABORATION ................................................................... 19

a. Mise en place d’instances de coordination ................................................................ 19

b. Suivi-évaluation ......................................................................................................... 20

c. Recherche .................................................................................................................. 20

2. REDUCTION CHARGE MORBIDITE TB CHEZ LES VIH ..................................... 20

2

a. Intensification du dépistage de la TB ........................................................................ 20

b. Mise en place du TPI ................................................. Error! Bookmark not defined.

c. Lutte contre l’infection tuberculeuse ......................................................................... 20

3. REDUCTION CHARGE MORBIDITE VIH CHEZ LES TB ..................................... 22

a. Prévention du VIH chez les tuberculeux ................................................................... 22

b. Dépistage du VIH chez les tuberculeux .................................................................... 22

c. La chimioprophylaxie au cotrimoxazole ................................................................... 23

d. Le traitement antirétroviral ........................................................................................ 23

3

INTRODUCTION (actualiser les données voir manuel

du participant)

A la fin de l’année 2009, 2,6 millions de nouvelles infections ont été recensées à travers le

monde, pour un total de 333 personnes vivant avec le VIH. En 2008, le nombre de personnes

infectées était 20 fois supérieures que celui de 2000, et la prévalence 3 fois plus élevée qu’en

1990. Plus de 95% des cas surviennent dans les pays a moyens limites, correspondant a 2/3 de

l’ensemble des cas mondiaux. En 2009, 1,8 millions de personnes sont décédées de cette

infection dont ¼ d’enfants. La tuberculose en est l’une des principales causes de morbidité et

de mortalité. D’après les estimations de l’OMS, l’infection par le VIH multiplie par un facteur

de 20 a 30 le risque de tuberculose. En 2009, il a été dénombré 1.2 million de cas de

tuberculose incidente, dont 910,000 (76%) en Afrique où dans certains pays, plus de 80% des

cas incidents sont co-infectés par le VIH. Sur l’ensemble des cas incidents co-infectes,

400,000 sont décédés, correspondant a 24% de l’ensemble des décès, et 22% des décès liés

au VIH.

A l’instar des pays en développement, une recrudescence des cas de tuberculose a été

observée au Sénégal depuis le début de la pandémie, avec une prévalence du VIH chez les

tuberculeux estimée a .

Cette situation a attiré l’attention sur la nécessité de renforcer les liens entre les programmes

nationaux de lutte contre la tuberculose et les programmes nationaux de lutte contre le sida

afin de répondre plus efficacement à cette double urgence de santé publique. C’est dans ce

contexte que l’OMS a proposé ses premières recommandations sur la collaboration entre les

activités liées à la tuberculose et celles liées au VIH en 2004, avec un accent particulier sur les

activités contribuant à la réduction de la tuberculose chez les patients vivant avec le VIH (les

3 I’s). Ces recommandations ont eu un impact considérable sur le taux de dépistage du VIH

chez les tuberculeux et dépistage de la recherche de tuberculose chez les personnes infectées

par le VIH.

Au Sénégal, des progrès notables ont été réalisés dans le rapprochement des deux

programmes, mais des efforts sont encore nécessaires pour rendre cette collaboration effective

à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

L’obtention d’un environnement politique favorable aux activités de collaboration TB/VIH

passe par la création et l'appropriation d'un plan national, l'élaboration de guides

opérationnels, de manuels de formation et de protocoles, conformes aux recommandations

4

internationales.

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES

SERVICES

5

I. SYSTEME DE SANTE AU SENEGAL

Figure 1 : Organisation du système de sante au Sénégal

Le système de santé du Sénégal est organisé selon une structure pyramidale à trois niveaux :

central, intermédiaire constitué par les Régions Médicales et périphérique appelé district

sanitaire. En 2010, le Sénégal comptait 25 hôpitaux, 75 districts sanitaires polarisant 78

Centres de Santé dont 23 offrent des Soins Obstétricaux d’Urgence complets (SONUC), 1 195

postes de santé, 2270 cases de santé et 476 maternités rurales. ( actualiser par niveau)

. -

- l’échelon périphérique correspond au district sanitaire, il est assimilé à une zone

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%