En faveur du don d`organes

1

En faveur du don d’organes

32

Liège 13 -12- 2011

> Le 13 décembre 2011, un tueur de sinistre mémoire fait feu sur la foule présente

sur la Place Saint-Lambert, à Liège.

Parmi les très nombreuses personnes touchées, Laurent kremer (20 ans) décède

des suites de ses blessures le 22 décembre.

La mort de ce jeune homme, touché de plein fouet, fait la une des journaux et

des médias, notamment parce que ses parents, Claudine et Thierry, ont choisi

spontanément de donner les organes de leur ls, une manière de perpétuer sa bonté

magnique.

Le don n’est pas un artice, mais un partage. Cette notion de partage qui était un

des fondements de l’éducation donnée à leurs enfants.

Les citoyens Liégeois ont été très émus et admiratifs face à cette généreuse démarche,

et un élan de solidarité s’est créé autour de ce tragique évènement.

Mais derrière cet engouement de la population, les parents ont pris pleinement

conscience que le don d’organes restait un acte trop rare et méconnu. Trop peu de

gens étaient sensibilisés au problème du manque de « donneurs ».

Claudine et Thierry ont choisi de progresser dans une spirale positive.

Donner, c’est considérer les conséquences heureuses. Il fallait aller dans le sens de

la vie. Le chemin était tracé.

Quelques mois après la tragédie, ils s’associent avec des professionnels du Service

de Transplantation du CHU de Liège et fondent l’ A.S.B.L. ‘‘ CHAINE DE VIES ’’

avec pour objectif d’informer et sensibiliser le plus large public possible au don

d’organes.

Pouvoir en parler sereinement, sans tabou. Parce que le don d’organes,

c’est le pouvoir de changer des vies.

Pour ce faire, ils ont décidé d’impliquer directement les personnes au moyen

d’évènements sportifs ou ludiques (randonnées cyclistes, marches familiales,…),

ou de participer à des symposiums ou colloques d’information. Autant d’actions

souvent relayées par les rédactions de journaux, radios ou télévisions locales de la

région liégeoise.

Mais ce dont ils sont le plus satisfaits, c’est leur démarche au sein des écoles,

en abordant directement les enfants et les adolescents, au moyen de supports

didactiques conventionnels, de vidéos spéciques ou de brochures adaptées.

Les jeunes sont très réceptifs et très ouverts. C’est par eux que les mentalités peuvent

changer.

Claudine et Thierry se sont engagés dans le plus beau des combats, celui de perpétuer

la mémoire de leur ls, et entraîner la population dans une spirale positive pour

sauver des vies.

54

> Quelques repaires

de l’évolution de la Transplantation

<

Au

19e siècle : Expérimentation de premières grees de peau sur des animaux puis sur

les hommes

1902 : Alexis Carrel, par ses travaux sur les techniques de suture des vaisseaux,

jette les bases de la transplantation

1951 : Premières grees de reins en France ( issues de personnes guillotinées) /

Premier prélèvement sur un donneur vivant

1952 : Découverte des compatibilités tissulaires entre donneur et receveur

(système HLA – responsable des mécanismes de rejet) par Dausset

et Hamburger suite à une gree rénale pratiquée entre jumeaux.

Développement des traitements immunosuppresseurs, ce qui favorisera

l’expansion de la gree à d’autres organes

1963 : Développement du concept de mort cérébrale (Mollaret et Goulon) /

Première gree de foie, aux Etats-Unis (Professeur Thomas Starzl)

1967 : Première gree cardiaque, en Afrique du Sud (Professeur Christian

Barnard)

1968 : Première transplantation pancréatique aux Etats-Unis

1970 : Jean-François Borel (Suisse) découvre une substance issue d’un

champignon, la ciclosporine, qui se révèle un anti-rejet très ecace

1982 : Utilisation de la ciclosporine et essor de la transplantation

1986 : Double gree de poumons (USA)

1987 : Première transplantation intestinale réussie

1988 : Scission du foie permettant deux transplantations (USA)

1989 : Prélèvement d’une partie de foie sur donneur vivant

1990 : Prélèvement d’un poumon sur donneur vivant

…

76

> Qu’est-ce que le Don d’Organes ?

Le don d’organes est le premier acte qui mène à la transplantation.

C’est un des plus beaux gestes de solidarité qui soit, puisqu’il va même au-delà de

la mort.

Le Don d’Organes consiste à prélever un organe, ou une partie d’organe, chez

un donneur (vivant ou décédé) pour le transplanter chez un patient malade, le

receveur.

Chez le donneur vivant, le plus souvent apparenté génétiquement (parents,

frère, sœur…) ou émotionnellement (conjoint), on peut prélever un rein (qui est

un organe double) ou un morceau du foie (qui va se régénérer).

Chez la personne décédée (en mort cérébrale et parfois en arrêt circulatoire),

on peut prélever le cœur, les reins, les poumons, le pancréas, les intestins et le foie.

> Qu’est-ce que le Don de Tissus ?

Le Don de Tissus consiste à prélever un tissu pour l’utiliser dans les

mêmes conditions. On peut ainsi greer la cornée, la peau, des vaisseaux

sanguins, des valves cardiaques, des tendons, des cartilages ou encore des os…

En Belgique, on peut réaliser des prélèvements d’organes et de tissus dans

n’importe quel hôpital du pays. Les transplantations, par contre, ne peuvent

avoir lieu que dans un hôpital universitaire.

> Qui a besoin d’organes ou de tissus ?

Tous les patients sourant d’une insusance organique terminale,

c’est-à-dire que l’un de leurs organes ne fonctionne (presque) plus et que l’on a

épuisé pour eux toutes autres formes de traitement.

> cœur : insusance cardiaque (maladies coronariennes, valvulaires, …)

> foie : insusance hépatique (virus, alcool, maladie biliaire, cancer, …)

> reins : insusance rénale (infections, toxicité médicamenteuse,

anomalies urinaires, …)

> pancréas : diabète de type I

> poumons : mucoviscidose, emphysème, brose pulmonaire

> intestins : nécrose intestinale

Bien que la gree de tissus ne possède pas de propriété vitale, elle intervient de

manière certaine sur la qualité de vie et le devenir des patients qui en bénécient.

> gree de cornée (permet de recouvrer la vue)

> tissus osseux et ligaments : comblement de défects osseux, reconstruction

articulaire, transplantation méniscale, …

> valves cardiaques (si cœur pas transplantable) et vaisseaux

> peau : grees de peau chez grands brûlés (diminution de douleur et du risque

d’infection, meilleure cicatrisation)

> ...

?

?

?

98

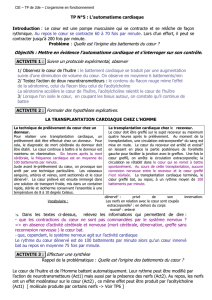

La mort cérébrale correspond à la destruction totale et irréversible de

l’ensemble du cerveau.

Elle peut être causée par un traumatisme crânien (accident de la route, chute, …)

ou par une hémorragie dans le cerveau (accident vasculaire cérébral).

Ces diérentes agressions du cerveau provoquent un « œdème » (gonement

des tissus cérébraux) et vont créer une augmentation de la pression dans la boîte

crânienne, ce qui va empêcher le sang d’apporter aux cellules cérébrales l’oxygène et

les nutriments dont elles ont besoin. Quand elles sont privées d’oxygène, les cellules

cérébrales sont détruites irrémédiablement.

Le diagnostic de mort cérébrale repose sur un ensemble de critères précis, qui vont

permettre d’armer la disparition irréversible de toutes les fonctions cérébrales.

L’examen clinique permet de mettre en évidence la disparition de tous les réexes, y

compris la respiration spontanée. Des examens complémentaires peuvent également

être eectués pour conrmer la mort cérébrale (électro-encéphalogramme,

artériographie…)

Après la survenue de la mort cérébrale, les organes peuvent encore

fonctionner un certain temps, pour autant que l’on puisse suppléer aux

commandes, devenues décientes. C’est à ce niveau qu’interviennent les

médecins et les inrmièr(e)s des unités desoins intensifs.

Ils savent que le « maintien » d’un donneur conditionne la vie de quatre ou cinq

receveurs.

Quelle que soit la décision concernant un éventuel prélèvement d’organes chez un

sujet en état de mort cérébrale, la dignité du patient et la sourance de ses proches

seront toujours respectées.

Surveillance du rythme cardiaque

Apport d’oxygène aux cellules (indispensable au maintien des organes)

Hydratation des organes et maintien de la tension artérielle

pour conserver la perméabilité au sang

Surveillance de la fonction rénale

Maintien de la température du donneur à 37°c

> Notion de mort cérébrale

> Les donneurs à cœur arrêté

Ces donneurs sont, pour la plupart, des patients hospitalisés en unité de soins

intensifs et chez qui un arrêt de maintien des fonctions vitales a été décidé par une

équipe multi-disciplinaire, en raison du mauvais pronostic. Avec l’accord de la

famille, l’arrêt thérapeutique peut être réalisé au bloc opératoire, et être suivi du

prélèvement de certains organes (foie, reins, poumons, pancréas).

A cœur battant ou à cœur arrêté, pour être Donneur d’Organes,

il est impératif de mourir dans un hôpital …

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%