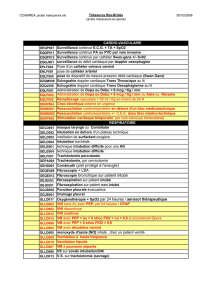

intubation endotracheale en urgence

Urgences 627

INTUBATION ENDOTRACHEALE EN URGENCE

F. Adnet, SAMU 93, Hôpital Avicenne, 93009 Bobigny Cedex, France.

INTRODUCTION

Le contrôle des voies aériennes représente un des principaux objectifs de la réani-

mation cardiorespiratoire préhospitalière. En effet, la maîtrise des voies aériennes

intéresse la perméabilité de l’arbre respiratoire, les aspects mécaniques de la venti-

lation et les échanges gazeux aux niveaux alvéolaires et cellulaires. De nombreuses

situations de détresses s’accompagnent d’une altération d’un ou de plusieurs de ces

paramètres. Sans remonter jusqu’aux expériences des siècles passés, l’évolution des

connaissances et des techniques en matière de contrôle des voies aériennes a été du

ressort quasi exclusif de l’anesthésiologie à partir du XIXe siècle. La nécessité de

recourir à une perte de conscience avec ses effets délétères sur la ventilation et l’obliga-

tion de protéger les voies aériennes ont permis l’émergence de techniques de suppléance

et la mise au point de matériels prothétiques. Le développement de la réanimation et de

la médecine d’urgence permettant la prise en charge de patients en états critiques d’étio-

logies variées a nécessité l’adaptation des procédures en dehors des blocs opératoires et

plus récemment en milieu extrahospitalier dans le cadre de l’activité des SMUR.

1. INDICATIONS

Les situations cliniques nécessitant une intubation en urgence peuvent être séparées

en deux grandes catégories : l’intubation «de sauvetage» et l’intubation en «urgence

différée». L’intubation de «sauvetage» est définie comme une situation où tout retard à

l’instauration d’une ventilation invasive entraîne le décès du patient. Cette situation

regroupe essentiellement les arrêts cardiorespiratoires (ACR) et les détresses respira-

toires avec présence de signes d’épuisements majeurs annonçant l’imminence d’un arrêt

ventilatoire puis cardiaque. L’intubation en «urgence différée» est indiquée essentiel-

lement chez les patients présentant soit un risque majeur d’inhalation du contenu gastrique

soit une détresse non menaçante à très court terme. Il s’agit le plus souvent de comas.

2. PRINCIPES GENERAUX

L’intubation d’un patient en situation d’urgence doit obéir à certaines contraintes

qui conditionneront la nature des protocoles ou des conduites à tenir. L’intubation en

urgence doit toujours être considérée comme une intubation d’un patient à estomac

MAPAR 2001628

plein, en conséquence toutes les pratiques et techniques doivent minimiser le risque

d’une inhalation pulmonaire per-intubation. Le principal déterminant de la survenue

d’une inhalation semble être la durée du geste d’intubation et sa difficulté. Les moyens

d’optimiser la procédure seront donc des techniques et des aides qui :

1- permettront de minimiser le temps nécessaire à l’insertion de la sonde dans la

trachée et ;

2- diminueront la difficulté du geste.

3. PREPARATION DU PATIENT

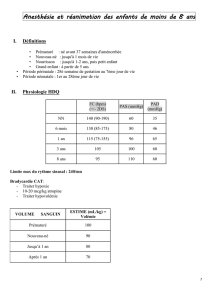

La position du malade a une importance de tout premier ordre. Cette position doit

permettre d’aligner les axes du larynx avec l’axe de visualisation de l’opérateur. L’axe

visuel peut être matérialisé par une droite passant par l’extrémité inférieure des inci-

sives supérieures et le rebord postérieur des cartilages aryténoïdiens. L’extension du

cou ainsi qu’une avancée en avant du massif facial rapproche les axes laryngé et visuel

(Figures 1A et 1B).

Cette configuration de la tête est appelée la position dite du «renifleur» ou «sniffing

position». Cette position a été décrite par analogie à celle adoptée pour sentir un

parfum. Lors de la mise en décubitus dorsal, la pose d’un coussin sous la nuque ainsi

qu’une extension de la tête (environ de 20°) permettent d’obtenir cette configuration

(position amendée de Jackson).

Figure 1 : Modification de l’angle entre l’axe laryngé et l’axe visuel grâce à la posi-

tion amendée de Jackson.

A : Positon neutre ; l’angle entre l’axe visuel et l’axe laryngé fait 40

°

.

B : Position amendée de Jackson ; l’angle entre l’axe visuel et l’axe laryngé diminue

(20

°

), permettant une meilleure visualisation de la glotte.

A

B

Urgences 629

4. SEDATION POUR L’INTUBATION EN URGENCE

La sédation doit être administrée par voie parentérale avec une durée d’installation

rapide, réversible et associée à un minimum d’effets indésirables. L’intubation en

séquence rapide (ISR) répond à ces critères. C’est ce type de sédation qui est recom-

mandé par la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) [1].

5. INTUBATION EN SEQUENCE RAPIDE

5.1. INTRODUCTION ET PROTOCOLE

L’intubation en séquence rapide (ISR) a été introduite en 1970 pour éviter le

risque d’inhalation consécutif à l’intubation des patients à estomac plein. La séquence

ISR est le type de sédation standard utilisé dans les pays anglo-saxons [2]. Ce protocole

comprend généralement une préoxygénation puis l’injection de l’agent hypnotique

immédiatement suivie de l’administration de succinylcholine. Une compression cricoï-

dienne est alors appliquée et l’intubation rapidement pratiquée.

5.2. CHOIX DES PRODUITS

5.2.1. HYPNOTIQUES

Actuellement, les effets hémodynamiques délétères du thiopental font préférer l’éto-

midate. L’étomidate est un hypnotique intraveineux d’action rapide et brève. A la dose

de 0,3 mg.kg-1, le sommeil débute au bout de 30 secondes et dure entre 3 et 6 minutes.

La durée du sommeil est dose dépendante. L’étomidate, à la posologie de 0,3 mg.kg-1,

ne produit pas d’effets hémodynamiques délétères même en cas d’instabilité cardio-

vasculaire [8, 9]. Par contre, administré seul, l’étomidate a été associé à de mauvaises

conditions d’intubation rendant l’association d’un myorelaxant indispensable [10-12].

5.2.2. CURARES

Le curare utilisé dans une séquence ISR est le suxaméthonium. Cette molécule,

utilisée en situation d’urgence, est associée à une faible morbidité. La complication la

plus fréquente est le trouble du rythme transitoire qui apparaît dans 4%à16% des

cas [3]. L’effet secondaire le plus redoutable est le choc anaphylactique. Lors d’enquê-

tes répétées, ce produit s’est avéré responsable de la majorité des chocs anaphylactiques

dus aux curares lors d’anesthésies réglées (24 % à 54 % des accidents) alors qu’il

représente moins de 10 % des ventes de cette classe médicamenteuse [4, 5]. Le risque

de choc allergique a été estimé à environ 1 pour 1 600 utilisations [6]. Les autres effets

secondaires (augmentation de la pression intracrânienne, hyperthermie, hyperkaliémie)

ne semblent pas aggraver la morbidité dans les conditions de l’urgence. L’utilisation du

suxaméthonium doit donc être envisagée en respectant scrupuleusement les contre-

indications de cette molécule (Tableau I) [7].

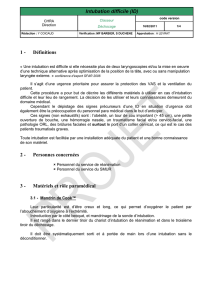

5.3. MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre d’une ISR suit un ordre chronologique bien précis : (1) préoxygé-

nation, (2) injection d’un hypnotique, (3) injection d’un curare d’action ultrarapide, (4)

compression cricoïdienne ou manœuvre de Sellick, (5) intubation endotrachéale. Ce

protocole est représenté dans le Tableau II.

5.3.1. PRE-OXYGENATION

La préoxygénation est probablement le temps fondamental de l’ISR. Elle permet

d’éviter une hypoxie durant les manœuvres d’intubation, en substituant l’azote de l’air

ambiant par de l’oxygène. Cette dénitrogénation permet un temps d’apnée théorique

d’environ 5 minutes pour un patient aux poumons sains. La technique de la préoxygé-

nation doit être rigoureuse ; le patient doit ventiler spontanément dans un masque relié

MAPAR 2001630

à une source d’oxygène à haut débit afin de maintenir une FiO2 de l’ordre de 100 %. Le

masque doit être appliqué en minimisant les fuites. La dénitrogénation est atteinte en

moins de 3 minutes lorsque la technique est parfaite. Dans le contexte de l’urgence, la

dénitrogénation doit durer de 3 à 5 minutes avec une surveillance continue de la satura-

tion pulsée en oxygène bien que sa valeur ne soit pas corrélée aux taux de dénitrogénation.

5.3.2. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

Le patient étant monitoré et la voie d’abord vérifiée et sécurisée, l’intubation débute

dès l’arrêt des fasciculations provoquées par l’injection du suxaméthonium. L’association

médicamenteuse préconisée dans la majorité des situations est représentée par l’étomida-

te (0,3 à 0,5 mg.kg

-1

IV) immédiatement suivi par du suxaméthonium (1 mg.kg

-1

IV), les

deux produits étant administrés rapidement.

• Atteinte musculaire squelettique d’origine congénitale.

• Syndrome de dénervation étendu survenant en règle une semaine après la

constitution d’une paraplégie ou d’une tétraplégie et persistant environ

6 mois.

• Brûlés graves durant la phase de réparation.

• Polytraumatisés avec atteinte musculaire durant les premiers jours.

• Notion de déficit congénital homozygote en pseudocholinestérases

plasmatiques.

• Plaie du globe oculaire.

• Antécédents d’allergie au suxaméthonium.

• Antécédents personnels ou familiaux d’hyperthermie maligne.

Tableau I

Contre-indications à l’utilisation du suxaméthonium

Tableau II

Exemple de protocole de sédation par une induction en séquence rapide pour

l’intubation en urgence dans des conditions préhospitalières

Equipement prêt à l’emploi et vérifié

Matériel de ventilation et d’aspiration.

Monitorage cardiovasculaire incluant oxymétrie, capnographe.

Techniques alternatives à la laryngoscopie directe.

Préoxygénation

Faire ventiler le patient en FiO2=100% dans le masque relié à une source d’oxygène à

haut débit. Assister le patient le moins possible. Contrôler l’absence de fuite. Durée

3 minutes.

Induction

Etomidate (Hypnomidate®) 0,3 à 0,5mg.kg-1 en IVL immédiatement suivie par suxa-

méthonium (Célocurine®) 1mg.kg-1 IVD.

Manœuvre de Sellick

Appliquer une pression cricoïdienne (manœuvre de Sellick) dès la perte de conscience

du patient. Cette pression doit être maintenue jusqu’à ce que le ballonnet de la sonde

endotrachéale soit gonflé.

Intubation endotrachéale

Procéder à l’intubation endotrachéale par voie orale sous laryngoscopie directe juste

après la fin des fasciculations. Ventiler le patient manuellement à l’aide d’un ballon

connecté à la sonde d’intubation avec un haut débit d’oxygène. Vérifier la bonne

position de la sonde par la courbe de capnographie ou le test à la seringue. Déceler

une intubation sélective par l’auscultation pulmonaire. Raccorder le patient à un dispo-

sitif de ventilation mécanique après avoir fixé la sonde.

Urgences 631

5.3.3. MANŒUVRE DE SELLICK

La manœuvre de Sellick est appliquée dès la perte de conscience du patient, elle est

maintenue jusqu’au gonflement du ballonnet. Cette manœuvre consiste en une

compression antéro-postérieure du cartilage cricoïde [13].

Cette manœuvre protégerait contre l’inhalation du contenu gastrique par régurgi-

tation passive. Les contre-indications de la manœuvre de Sellick sont la présence de

vomissements actifs et la notion d’un traumatisme rachidien cervical. Pour être effi-

cace, la force exercée doit être au moins de 30 Newtons. La manœuvre de Sellick a été

à l’origine de complications rares mais graves, essentiellement des ruptures de l’œso-

phage et des fractures du cartilage cricoïdien.

6. VERIFICATION DE LA POSITION ENDOTRACHEALE DE LA SONDE

La non détection d’une intubation œsophagienne accidentelle peut avoir des consé-

quences graves en termes de mortalité immédiate. Une mesure d’une pression partielle

en CO2 expiré (PETCO2) dans la sonde d’intubation confirme sa bonne position. En

effet, lorsque la perfusion pulmonaire est correcte, le gaz expiré contient 5 % de CO2.

L’air de la cavité gastrique ne contient pas, normalement, de CO2. L’analyse de la

courbe de PETCO2 permet donc de différencier une intubation endotrachéale d’une

intubation œsophagienne. Il existe des faux négatifs avec cette technique lors par exemple

d’une réanimation d’un arrêt cardiaque où la PETCO2 est variable et en général basse

lorsque le capteur est en position intra-trachéale. D’autre part il existe des faux positifs

lors de distension gastrique due à l’inhalation d’air après une ventilation forcée au

masque, mais dans ce cas le signal diminue très rapidement. Une autre technique

consiste à relier une seringue à l’extrémité distale de la sonde et à aspirer brutalement

de l’air (test de pression négative). La présence d’une résistance à l’aspiration manuelle

indique une intubation œsophagienne, son absence une intubation endotrachéale. Cette

résistance est due au collapsus des parois de l’œsophage lors d’une dépression, ce

collapsus ne pouvant se produire dans la trachée. La seringue utilisée est une seringue

de 60 mL à gros embout pour aspiration gastrique, connectée à la sonde d’intubation

sans raccord conique. Une revue de la littérature a montré qu’il existerait environ 6 %

de faux positifs (résistance à l’aspiration alors que la sonde est en position trachéale)

mais aucun faux négatif n’a été décrit avec cette méthode [14]. Les faux positifs se-

raient dues au positionnement de l’extrémité distale de la sonde d’intubation contre la

paroi de la trachée. Le test d’aspiration à la seringue est la méthode recommandée lors

d’une conférence d’experts récente sur l’abord trachéal en urgence [15].

7. COMPLICATIONS DE L’INTUBATION EN MEDECINE D’URGENCE

L’intubation endotrachéale est rattachée à une morbidité non négligeable. On peut

classer l’ensemble des complications, en complications immédiates ou tardives. Ces

complications vont du simple traumatisme dentaire jusqu’à l’arrêt cardio-respiratoire

dont l’incidence est loin d’être négligeable. Globalement, le taux de complications

immédiates varie de 9,3 % à 61 % [16]. Ces pourcentages en situation d’urgence sont

toujours supérieurs à ceux qui sont constatés au bloc opératoire. Les complications

tardives et la morbidité hospitalière rattachées à l’intubation trachéale constituent un

problème majeur et dépendent souvent des conditions d’intubation initiales. L’autre

déterminant semble être la durée de ventilation, la gravité des complications à long

terme étant probablement liée à la longueur de ventilation mécanique.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%