Platon, La République en Avignon

Platon, La République en Avignon,

14 juin 2015

Jérôme Jardry

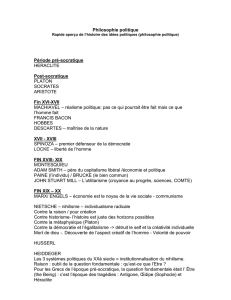

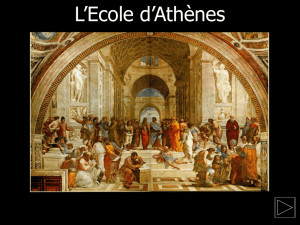

On ne peut pas ne pas être platonicien, parce que Platon

est un philosophe fondateur. Fondateur, car sans doute

le premier, au moins au sens où Platon donne, pour la

première fois, un sens au mot « philosophie » et au

« philosophe » littéralement incarné par Socrate. Selon

Nietzsche le problème politique de la philosophie de

Platon est la compatibilité du philosophe et de la cité,

qu’il traduit comme la compatibilité de l’État et du

génie. Dans la cité de Grèce où l’on est le plus libre de parler, en effet, et à en croire Platon

lui-même, qui affirme cela dans le Gorgias, on a pu condamner à mort Socrate. Même là où

la liberté est une valeur fondamentale, et là où la démocratie s’est inventée, la parole du

philosophe a été assez renversante, assez transgressive pour être littéralement insupportable.

Il a fallu y faire taire le philosophe. Le statut du philosophe est donc au cœur de cette

philosophie et même au cœur de la grande œuvre politique qu’est la République.

Qu’est-ce que la République ?

La République est composée de 10 livres (le livre I est souvent isolé des autres car on

a pressenti dans ce texte un dialogue à part : c’est en quelque sorte un « prologue »), et elle

regroupe les grands thèmes platoniciens (avec le Phèdre et le Banquet, le texte le plus connu

de Platon, mais la République est longtemps restée non traduite), qui font légitimement de la

République l’œuvre-maîtresse de Platon.

Il ne faut pas toutefois y voir l’expression d’un système : les questions ne sont jamais

fermées une fois pour toutes et la philosophie se définit dans sa démarche par sa capacité à

questionner, à nouveau, tout résultat. Le questionnement est au cœur même de la définition

de la philosophie et de ce que Platon appelle la « dialectique ». La « pensée » (au sens très

large) se définit comme un « dialogue intérieur de l’âme avec elle-même lorsqu’elle

interroge et se répond ». Ce point de départ est un modèle pour le discours philosophique

qui, défini, comme dialogue, est en même temps : solitaire et silencieux. On peut ainsi

exprimer des réserves sur la forme théâtrale que pourrait revêtir une représentation d’un

dialogue de Platon : un dialogue de Platon n’est pas du tout du théâtre, en dépit, cela dit, des

éléments de théâtralisation qui apparaissent dans les textes (la place de Socrate et de ses

interlocuteurs, les jeux de regard, un interlocuteur qui rougit, un autre qui a le hoquet, etc.).

Monter et jouer la République sur scène ? C’est en quelque sorte une autre trahison, en plus

de celle que constitue la traduction. Peut-on traduire Platon ? Il le faut bien, mais que penser

de la démarche de Badiou ? Si toute traduction est bien une trahison, pour reprendre la

fameuse expression italienne : traduttore, traditore, la « trahison » de Badiou est on ne peut

plus radicale : Freud ou Hitler s’y invitent, de même que le cinéma ou la bombe atomique.

L’Idée de Justice : le fil directeur de la République.

La question directrice de la République est celle de la justice : « qu’est-ce que la

justice ? » et cette question, dit Socrate, se confond avec la défense de la Justice, c’est-à-dire

la défense de ce que la Justice est en elle-même, en tant que « Forme intelligible », ou Idée,

et non pas en tant que seule apparence contradictoire. C’est la leçon du livre I de la

République : si ce qui est juste, c’est ce qui est conforme aux règles prescrites par ceux qui

sont au pouvoir, la justice est potentiellement injuste, au regard de l’intérêt personnel qu’il

est légitime de défendre : la justice est réduite au droit du plus fort et l’injuste peut

finalement être plus heureux que le juste. Ce que montre la République, c’est que cette thèse

est de toute façon indépassable si on ne pose pas une Idée, c’est-à-dire si on ne peut pas

établir la valeur de la pensée et de la connaissance, qu’il vaut mieux connaître qu’ignorer.

Platon donne un sens inédit à la philosophie : non pas simplement le désir de savoir

(l’aspiration à la sagesse), mais la science qui peut rendre manifeste quelque chose de ce qui

est toujours. Un mode d’être que Platon nomme essence, Forme ou idée. Badiou traduit par

« Idée », mais il ne s’agit pas de productions de l’esprit, mais toujours des réalités que la

pensée est capable de saisir, à certaines conditions. « Intelligible », que Badiou traduit par

« pensable ». Il ne faut pas comprendre par là l’étendue de tout ce qui peut être objet de la

pensée, mais plutôt ce qui est objet d’une pensée qui cherche à comprendre ce qu’elle sait

par opposition à l’opinion, qui en tant que telle, n’est jamais saisie comme objet d’une

pensée (sinon, ce ne serait plus une opinion).

La République est une œuvre totale, en tout cas, l’œuvre est à la fois une œuvre

politique, une œuvre de philosophie morale (puisqu’il est question de la vertu), mais

également une œuvre de philosophie de la connaissance, et évidemment une philosophie de

l’éducation. Texte polyphonique, la République prend aussi de multiples visages. En ce

sens, la République de Platon n’est pas une œuvre système : bien des textes devraient

compléter les perspectives de la République, et de toute façon, la pensée de Platon est

toujours en mouvement et aucune thèse n’est établie une fois pour toutes. Dans le Sophiste,

l’Étranger dit : « si quelqu’un trouve mieux à dire, qu’il me réfute ». Ce n’est pas un défi,

c’est l’espace ouvert du dialogue entendu comme dialectique, l’horizon de la pensée, jamais

fermé. C’est ce qui légitime que le discours platonicien ne soit jamais fermé, y compris au-

delà de lui-même, et 2500 ans après lui.

La traduction-trahison et l’art du détour.

Badiou reprend les 10 livres de la République mais les recompose et impose une

écriture avec variations et hommages. Il joue ainsi d’une traduction libre qui mêle le texte

avec son propre regard et pour les rendre compatibles, joue des anachronismes…

Hommage, fidélité et infidélités : c’est après tout le travail de tout écrivain et de tout

artiste. Joseph Conrad donne une leçon de traduction, dans Cœur des ténèbres, à travers la

question des histoires de marins : « Si les histoires de marins possèdent une simplicité

directe dont la morale tient en quelques mots, […] pour lui [Marlow] une histoire ne se

résumait pas à quelques formules, mais puisait sa substance dans le rendu d’une

atmosphère, seule capable d’en dégager le sens, comme ces halos de brume que révèle

parfois la lumière spectrale d’un clair de lune ». Combien de réécritures des mythes

d’Antigone et d’Œdipe, de la Divine Comédie de Dante : de Balzac à Conrad ? La

« comédie humaine » devient “descente” aux Enfers avec une remontée du fleuve Congo

dans l’œuvre magistrale de Conrad. Marlow, le narrateur de Conrad est une figure

socratique et le prologue ferait presque penser au Banquet, mais Banquet de loups de mer

qui se font, parfois, marins d’eau douce. Combien de réécritures aussi ? Nous ne citerons

que l’une des plus célèbres, Apocalyspe Now, pour Cœur des ténèbres. Nous citerons encore

La République, de Platon à Cicéron, à l’Émile de Rousseau —une réécriture encore—, en

passant à nouveau par Heart of Darkness (Marlow, cet avatar de Socrate, cite à un moment

Platon : « “je suis moins sot que j’en ai l’air”, disait Platon à ses disciples »), et Matrix. La

référence est volontaire : la Caverne du livre VII est transposée, dans la traduction de

Badiou, dans un cinéma, ce qui n’a rien de révolutionnaire : un commentateurs des années

70, Ferguson, fait le même rapprochement.

La traduction de Badiou accomplit à sa façon la leçon de Conrad, et avec la

démarche même de la lecture de La République à Avignon, on joue sur une série de

déplacements qui pourraient bien constituer une trahison. La traduction s’emploie bien à

trahir le texte initial. Les anachronismes ne sont pas les moindres trahisons, le langage et les

concepts subissent également une série de modifications pour le moins importantes :

« âme » devient « sujet », le « Bien » devient le « Vrai ».

Le désaccord radical ?

Quelques choix de traduction par Badiou peuvent s’interroger et être vus comme des

infractions assez lourdes à l’encontre de la philosophie de Platon :

— L’« Idée du vrai » (chapitre « qu’est-ce qu’une idée ? »), cf. traduction de Badiou, La

République de Platon, p. 346-347. Il y a ici, si j’ose dire, une double infidélité, à la fois au

Bien, d’une part, et à la question de la vérité, d’autre part. tous les dialogues de Platon

interrogent une choses avec la forme de la question « qu’est-ce que ? ». Aucun dialogue de

Platon ne porte sur la question de la vérité : aucun ne porte comme sous-titre « qu’est-ce que

le vrai ? ». Parce que seule l’opinion peut être vraie ou fausse ; le savoir, quant à lui, cherche

à dire les choses telles qu’elles sont.

— Tous les hommes désirent-ils connaître ? cf. p. 288-289 : il faut que dans tous les pays,

ce soient les philosophes qui gouvernent le monde. Il faut que convergent dans le même

sujet la capacité politique et la philosophie. Il ne s’a pas le problème de l’aptitude, mais

dans l’âme des individus, le désir de comprendre ce qu’il en est en vérité est plus fort que

tous les autres, alors que chez la plupart de tous les autres hommes, c’est le désir d’argent et

le désir de pouvoir qui dominent. C’est en ce sens qu’on peut parler de l’ « aristocratisme »

de Platon, qui ne signifie pas une inégalité de nature. Tout le monde n’est pas conduit de la

même façon par son désir, ce qui ne relève pas d’un exercice de la liberté (le mythe final de

La République montre que tout choix, y compris le choix d’une vie, relève de l’irrationnel).

Tout homme désire naturellement connaître ?

— L’âme ou le sujet ? Un « sujet », en français, peut en même temps être un objet : le

terme n’a pas de lien avec la vie, la mort et le désir. Badiou cherche effectivement à

surmonter l’ “aristocratisme” de Platon. Il est certain, pour ce point, qu’on est assez loin de

Platon.

Conclusion : Écrire (et jouer) son Platon…

Alors Platon peut-il (doit-il) s’oraliser ? La « dialectique » se détermine à partir

d’une définition de la pensée (au sens large), entendue comme dialogue intérieur de l’âme

avec elle-même, quand elle interroge et qu’elle se répond. Quand je crois voir quelque chose

au loin que j’identifie mal, je me demande si c’est un homme ou une statue, jusqu’au

moment où me rapprochant suffisamment, ma « pensée » s’arrête sur l’opinion vraie qui est

le résultat d’une perception : c’est une statue, par exemple. Il faudrait donc impérativement

se prémunir de croire que la forme théâtrale accomplirait Platon. Mais c’est un

détournement de plus qui rend hommage, avec ses fidélités et ses infidélités, au texte : un

détour de plus pour revenir au texte. Le plus court chemin n’est à vrai dire jamais la ligne

droite.

Les infidélités à Platon sont encore des façons d’être platonicien en quelque façon,

afin de dessiner son Platon. On est toujours « contre » Platon, c’est-à-dire à la fois à

l’encontre et pour s’opposer à Platon, mais également et sans doute tout autant tout contre,

c’est-à-dire au plus près de. Aristote, le premier à poser une doctrine rivale de Platon

commence quand même par dire « Nous platoniciens » dans la Métaphysique.

Une lecture n’est pas seulement une interprétation, mais une réinvention, une

réécriture. Il faut que la lecture et que la traduction produisent un texte vivant et non pas un

texte mort. « Faire justice » à une philosophie, c’est la perspective même de Platon. Platon,

lui-même, écrit (est écrivain) et réécrit, et fait même revivre Protagoras dans le Théétète,

quand il convient de mobiliser les thèses de ce dernier pour l’examen de la question du

savoir. Alain, Onze chapitres sur Platon : on ne peut pas lire Platon sans se l’approprier et il

est toujours le Platon de quelqu’un. On lit dans Histoire de mes pensées : « et que m’importe

si Platon a bien pensé ce que j’y trouve, pourvu que ce que j’y trouve m’avance à

comprendre quelque chose ». Ce qu’on entend en Platon : le bruit de la vie grecque,

l’allégresse de la pensée, l’ivresse dialectique, la violence d’éros. La philosophie de Platon

est violente. Et c’est ce que fait entendre, à sa façon, Badiou, et aujourd’hui le théâtre.

1

/

5

100%