PROLOGUE Alors qu`il semble continuer pendant plusieurs

!"#$#%&'(

(

(

!!!!!"#$%&!'()*#!&+,-#+!.$/0*/(+%!1+/23/0!1#(&*+(%&!24.+//*+&!#+&!5+/%+&!*/&0*0(4&6!#+!07480%+!2(!9:9+!&*;.#+!1+(0!<0%+!=!

-$/! 2%$*0! '(3#*>*4! 2+! /$(?+3(6! -*+/! 3(@2+#=! 2+! .+! '(+6! &4#+.0*?+! +0! ,(0*#3/0+6! #)7*&0$*%+! #*004%3*%+! %+0*+/0! .$,,+!

4?4/+,+/0&6!.$(%3/0&!+0!*//$?30*$/&6!-303*##+!2)!"#$%$&6!&*;.#+!2(!?3(2+?*##+!$(!A7480%+@B*-%+C!!

!!!!!D#(&!'(+!E3,3*&6!#+!07480%+!241+/2!2)(/!.32%+!#45**>!3(F!2*,+/&*$/&!?3%*3-#+&!&+#$/!#+&!%45*,+&!,3*&!0$(E$(%&!

.$/0%3*5/3/0C!G*!#3!.+/&(%+!1%43#3-#+!2*&13%3H0!1+/23/0!'(+#'(+&!3//4+&6!#3!.+/&(%+!31%;&!.$(1!2+,+(%+6!.$/2(*&3/0!

3(0+(%&! +0! 2*%+.0+(%&! 2+! 07480%+! =! 1%30*'(+%! #)3(0$.+/&(%+C! I4%*03-#+! .+/&(%+! #3%?4+6! #+! &J&0;,+! 2+! #3! &(-?+/0*$/!

0*+/0!#+&!403-#*&&+,+/0&!$>>*.*+#&!KA7480%+@L%3/M3*&!+0!N24$/O6!+0!#+&!4%*5+!2(!,<,+!.$(1!+/!>$%0+%+&&+&!=!.$/'(4%*%!

1$(%!2+&!3(0+(%&6!2+&!5+/%+&!+0!2+&!+&0740*'(+&!+/!'(<0+!2+!#45*0*,*04C!P/!%+?3/.7+6!#+&!07480%+&!1%*?4&!3113%3*&&+/0!

.$,,+!2+&!#*+(F!2+!%+#30*?+!#*-+%04!$(?+%0&!=!#3!,$2+%/*046!,3#5%4!#+&!%45#+,+/0&!'(*!#*,*0+/0!#+(%&!3.0*?*04&C!!

!!!!!Q3/&!2+&!&3##+&!&3/&!.+&&+!1#(&!/$,-%+(&+&!=!#)+F*&0+/.+!&$(?+/0!4174,;%+6!:+!07480%+!&)32%+&&+!=!(/!1(-#*.!2+!

1#(&!+/!1#(&!/$,-%+(F!+0!.$,1$&*0+!+0!%+>#;0+!#+&!1%4$..(130*$/&!2+&!2*>>4%+/0+&!.$(.7+&!&$.*3#+&6!#+(%&!$11$&*0*$/&!

*24$#$5*'(+&6!#+(%&!4?$#(0*$/&6!#+(%&!3&1*%30*$/&!$(!#+(%&!24&*%&C!B*+(!2+!&$.*3-*#*04!K!03/0!1(-#*'(+6!'(+!1%*?4+6!3?+.!#+!

07480%+! 2+! &3#$/! $(! #+&! %+1%4&+/030*$/&! +/0%+! 3,*&O! 2+! %<?+&6! 2+! >3/03&,+&6! *#! $..(1+! =! .+! 1$*/0! #+&! +&1%*0&! '()*#!

*/>$%,+!#+!%$,3/!+0!&)J!*/&.%*06!/$/!&+(#+,+/0!.$,,+!24.$%!$(!.$,,+!07;,+6!,3*&!.$,,+!+&0740*'(+C!!

!!!!!P/!241*0!2+!&+&!.$/?+/0*$/&6!2+!&+&!3%0*>*.+&!1%$1%+&6!2+!&$/!+&0740*&30*$/6!E3,3*&!#+!07480%+!/)3?3*0!404!=!.+!1$*/0!

+/!1%*&+!2*%+.0+!3?+.!&$/!0+,1&C!:#!+&0!2+?+/(!(/!+/E+(!+&&+/0*+#!+0!(/!0+%%3*/!2+!#(00+&!1%*?*#45*4!=!#3!>$*&!23/&!#3!

&0%3045*+!#*004%3*%+6!1$(%!#3!1%$,$0*$/!2+!#)4.%*?3*/6!23/&!#+&!,3/R(?%+&!*24$#$5*'(+&C!D$(%?$J+(%!2+!5#$*%+6!*#!$>>%+!

3(&&*!#3! >$%0(/+6!.3%! #+&! 2%$*0&!2)3(0+(%! &$/0!.3#.(#4&! &(%! #3! %+.+00+C!S3%+&!&$/0! #+&!3(0+(%&! '(*!/+! .;2+/0! 13&!=! #3!

0+/030*$/! 2(! 07480%+6! '(*00+! =! J! .$//3H0%+! #)4.7+.C! Q+! T730+3(-%*3/2! =! U$#36! 2+! V,+! 2+! G03W#! =! X+$%5+! G3/26! 2+!

Y3#Z3.!=!L#3(-+%06!#+&!1#(&!5%3/2&!.$,1$&+/0!1$(%!#3!&.;/+C!:#!1%4&+/0+!(/+!.$,-*/3*&$/!1%+&'(+!*/+F0%*.3-#+6!(/+!

.$+F*&0+/.+!.$,1#+F+!2+!5+/%+&!3/.*+/&!%+?*?*>*4&6!2+!5+/%+&!/$(?+3(F6!2+!.$/0*/(*04&6!2)4?$#(0*$/&6!2+!,(030*$/&6!

2+!.$(1&!2+!>$%.+6!2+!%43.0*$/&C!B+!/$,-%+!2+!&+&!3(0+(%&6!2+!&+&!3.0+(%&6!2+!&+&!#*+(F6!2+!&+&!0+F0+&!.$//3H0!(/+!

.%$*&&3/.+!*/$([+C!!

!!!!!G$/! +/0%+1%*&+! 2+! &42(.0*$/! +/! 13&&+! 13%! 2+&! 0+.7/*'(+&! &$(?+/0! 3/.*+//+&! ,3*&! 1$%04+&! =! #+(%! 1$*/0! 2+!

1+%>+.0*$/6!13%!#3!1%$,$0*$/!2+! 1%$.424&!.$,,+!.+#(*!2(! .#$(6!*243#!$\! 3-$(0*0!#3!'(<0+!2+!#)4,+%?+*##+,+/06!2+!

#)4-#$(*&&+,+/0!2(!&1+.030+(%6!13%!#+!%+.$(%&!+>>%4/4!=!0$(&!#+&!1%+&0*5+&!2(!&1+.03.#+6!13%!#3!/3*&&3/.+!2+!#)3.0+(%!

,$/&0%+!&3.%46!13%!#)3113%*0*$/!2+!#3!,*&+!+/!&.;/+6!1(*&!2(!,+00+(%!+/!&.;/+6!13%!#)*/?+/0*$/!&.4/$5%317*'(+!2(!

1%30*.3-#+6!(&0+/&*#+!#+!1#(&!%+/03-#+!2+!#)+&0740*'(+!2+!#)*##(&*$/6!+0!#+!1%$5%;&!2+!#)4.#3*%35+C!

!!!!!B+&!3.0+(%&!&+!%413%0*&&+/0!&+#$/!#+!&J&0;,+!2+&!+,1#$*&!+0!%4?$#(0*$//+/0!#)3%0!2(!E+(C!X+&0(+##+6!?$*F6!3%0!2+!#3!

24.#3,30*$/!$(!*243#!2(!/30(%+#!13%0*.*1+/0!2+!.+00+!,35*+!2(!07480%+!'(*!3(!>$/2!3!&*24%4!0$(0!#+!&*;.#+6!J!.$,1%*&!

23/&!&+&!.$,1$&3/0+&!#+&!1#(&!-$(%5+$*&+&!3?*2+&!2+!&*,1#+!2*?+%0*&&+,+/0!+0!'(*!>(%+/0!.$,-#4+&!3(@2+#=!2+!0$(0+!

+&14%3/.+C!

!!!!!B3! .%*0*'(+! *,1$&+! &$/! 0+%%$%*&,+6! ,3*&! /+! E$(+! 13&! (/! %]#+! >$/23,+/03#+,+/0! 240+%,*/3/0! &(%! #)300*0(2+! 2(!

1(-#*.C! ^/*?+%&*03*%+! _+0! 23/&! .+! .3&! 1%+&'(+! 0$(E$(%&! .$/&+%?30%*.+_!$(!E$(%/3#*&0*'(+6!+##+!+&0!3-$/23/0+C!

P&&+/0*+##+,+/0! /3%%30*?+6! +##+! /+! &+! >3*0! '(+! %3%+,+/0! 074$%*.*+//+C! B$(3/5+(&+! $(! 24?3&030%*.+6! +##+! >$/2+! &+&!

E(5+,+/0&!&(%!(/+!311%$.7+!*,1%+&&*$//*&0+!+0!#)4/$/.4!2+!1%4E(54&!$(!13%0*@1%*&C!!

!!!!!Q(!>3*0!2+!#3!S4?$#(0*$/6!2+!&+&!-$(#+?+%&+,+/0&!+0!2+!&+&!!%+.#3&&+,+/0&!&$.*$#$5*'(+&6!#+!1(-#*.!%+2+?*+/0!13%0*+!

1%+/3/0+!+0!13%0*.*1+!=!#)4?$#(0*$/!2(!07480%+!13%!&+&!+/5$(+,+/0&6!&+&!%+>(&6!&+&!.#*?35+&C!G+&!300+/0+&6!&+&!5$`0&6!

&$/!*/?+&0*&&+,+/0!4,$0*$//+#6!,$%3#6!*24$#$5*'(+6!&$/!*2+/0*>*.30*$/!>$%,+/0!3(03/0!2+!.$,1$&3/0+&!.31*03#+&!,3*&!

2*>>*.*#+&!=!,+&(%+%!23/&!#)7*&0$*%+!2+!.+!07480%+!&*!2*?+%&6!&*!%*.7+6!=!#3!>$*&!&*!1%$.7+!+0!&*!#$*/03*/6!+0!2$/0!*#!/+!/$(&!

%+&0+!.$,,+!%41+%0$*%+!?*?3/0!'()(/+!*/>*,+!13%0*+C!!

!!!!!!

(

(

)*+,-./0(1((

(

'2./0(34+55-3-560(0.(/76+2.-560(8(90(4+(":;74<.-72(=(4+("05.+</+.-72(>1?@AB1@CDEF(

(

(

GF($+(53H20(/:;74<.-722:0(

!

!!!!!G*! +##+! 3113%3H0! .$,,+! (/! 2%3,+! *,,+/&+!3(F!2*,+/&*$/&!41*'(+&!+0!(/+!0%3542*+!=!#)4.7+##+!/30*$/3#+!KaB3!

0%3542*+! .$(%0! #+&! %(+&! bCCCc! T)+&0! (/! %(2+! 2%3,+! '(+! .+#(*! $\! #+! 1+(1#+! E$(+! 3(! 0J%3/d! 4.%*0! #+! 2%3,30(%5+! Q(.*&6!

efgg@eheiO6!#3! S4?$#(0*$/6! .$/0%3*%+,+/0!=!(/+! *24+! %+M(+6!/+! >(0!13&! #)4.#*1&+! 2(! 07480%+C! j3,3*&! 3(! .$/0%3*%+! #3!

&.;/+!/+!>(0!3(&&*!3.0*?+!k!A$(%/+(F!%+.+/&+!eigf!1*;.+&!*,1%*,4+&6!P,,+0!l+//+2J!.$,10+!mnnnn!%+1%4&+/030*$/&!

=! D3%*&! 2+! efho! =! ehnnC! T)+&0! #3! 24&03-*#*&30*$/! >4.$/2+! 2(! 07480%+! '(*! *,1$%0+6! 1%*&! 23/&! #)p*&0$*%+6! 23/&! #3!

24.#3%30*$/! 1$#*0*'(+6! 23/&! (/! /$(?+3(! %311$%0! 3(! 1(-#*.C! ",-*0*$/! 14235$5*'(+6! ,*#*03/0*&,+6! $11$%0(/*04&!

/$(?+##+&6! 0$(0! .$/.$(%0! =! >3*%+! 2(! 07480%+! #3! 5%3/2+! +F1#$&*$/! 1%$1%+,+/0! #*004%3*%+! 2+! #3! S4?$#(0*$/C! P/! >3*06! #+!

07480%+! $..(1+! (/+! 1#3.+! 2+! .7$*F! 0%;&! &(%?+*##4+! 23/&! #3! 1$#*0*'(+! .(#0(%+##+! ,*&+! +/! 1#3.+! 2;&! #+&! 24-(0&! 2+! #3!

S4?$#(0*$/C!

!

!

'"()%()&*"#+,(-()%(./$+#%&$+"(

!!!!!Q3/&!(/!1%+,*+%!0+,1&6!#3!#45**$/!#*-;%+!#+!07480%+C!B+!eg!E3/?*+%!efoe6!(/+!#$*!&$(0+/(+!13%!#+!T731+#*+%!+0!

V*%3-+3(!3-$#*0!#+!&J&0;,+!2(!1%*?*#;5+!'(*!%4&+%?3*0!=!#3!T$,42*+@L%3/M3*&+6!=!#)N14%3!+0!=!#3!T$,42*+@:03#*+//+!(/!

'(3&*!,$/$1$#+!&(%!#+!07480%+!13%#4!=!D3%*&6!,$/$1$#+!074$%*'(+6!.3%!#+&!3(0%+&!&3##+&!/)3?3*+/0!.+&&4!2+!#+!?*$#+%!

23/&! (/+! 30,$&17;%+! 2+! .$/.(%%+/.+! +>>%4/4+6! +/! 13%0*.(#*+%! .+##+&! 2(! -$(#+?3%26! 74%*0*;%+&! 2+&! &1+.03.#+&! 2+&!

>$*%+&! G3*/0@X+%,3*/! +0! G3*/0@B3(%+/0C! N/! &3*0! '(+6! ,3#5%4! #+&! ,(#0*1#+&! 2*>>*.(#04&! '(+! #+(%! .%43*+/0! #+&! 0%$(1+&!

$>>*.*+##+&6! +##+&! 3?3*+/0! 300*%4! ! 23/&! #+(%&! 0+,1#+&! (/! 1(-#*.! /$,-%+(F! +0! >%*3/2! 2+! 2*?+%0*&&+,+/0! k! A7480%+! 2+!

V$/&*+(%6! A7480%+! 2+&! X%3/2&@Q3/&+(%&! 2+! q*.$#+06! A7480%+! 2+&! I3%*404&@",(&3/0+&! 2+! X3*##3%2! +0! Q$%>+(*##+6!

A7480%+!2+!#)",-*5(@T$,*'(+C!B3!.+/&(%+!1%43#3-#+!2*&13%3H0!+/!,<,+!0+,1&C!Q;&!#$%&6!0$(0!.*0$J+/!1+(0!$(?%*%!(/+!

&3##+! 1$(%! J! %+1%4&+/0+%! #+&! $(?%35+&! 2+&! 3(0+(%&! ,$%0&! 2+1(*&! 2*F! 3/&! $(! 2)3(0+(%&! .$/0+,1$%3*/&6! 2+?3/0!

&*,1#+,+/0! #3! 24.#3%+%! =! #3! 1$#*.+! ,(/*.*13#+! +0! $-0+/*%! #)3..$%2! 2+&! 3(0+(%&! 2$/0! #+&! 1*;.+&! J! &+%$/0! E$(4+&C! T+!

.32%+!E(%*2*'(+!2(%+%3!E(&'()+/!ehnfC!Q)(/+!2*Z3*/+!2+!&3##+&!+/!efho6!$/!13&&+!=!'(30$%Z+!+/!efoe!+0!0%+/0+@.*/'!+/!

eforC!T+00+!,(030*$/!?3!2+!13*%!3?+.!#+!.73/5+,+/0!2(!1(-#*.6!2`!03/0!=!#)4,*5%30*$/!'()3(!-$(#+?+%&+,+/0!&$.*3#!+0!

=!#3!1%*&+!2+!.$/&.*+/.+!2)(/+!4?*2+/0+!&.#4%$&+!2+&!5%3/2&!5+/%+&!.#3&&*'(+&C!!

!

!

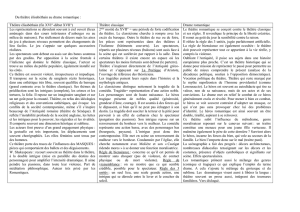

$05(.*:I./05(=(!+/-5(+,/H5(40(9:3/0.(90(1?A1(

!

N14%3!23/&!#)3.0(+#!A7480%+!2+!#3!D$%0+@G3*/0@V3%0*/! ! !!!!

A7480%+!2+!#3!q30*$/!KN24$/O! ! !!!!!!!!!!

N14%3@T$,*'(+6!&3##+!L3?3%06!1#3.+!2+!#3!T$,42*+@:03#*+//+!K3.0(+##+!1#3.+!Y$*+#2*+(O!

A7480%+!2+!V$/&*+(%6!%(+!L+J2+3(!

A7480%+@L%3/M3*&6!%(+!2+!S*.7+#*+(!

A7480%+!B$(?$*&6!T$,*'(+!+0!BJ%*'(+!6!%(+!2+!Y$/2J!!!!!!

A7480%+!2(!V3%3*&6!%(+!T(#0(%+@!G3*/0+@T307+%*/+!

A7480%+!2+!V$#*;%+!$(!2+&!G3/&@T(#$00+&6!%(+!G3*/0@V3%0*/!

A7480%+!2+!V$/013%/3&&+6!-$(#+?3%2!q+(>!

A7480%+!2(!I3(2+?*##+6!%(+!2+!T73%0%+&!

A7480%+!2+&!T73,1&@s#J&4+&6!>$*%+!G3*/0@X+%,3*/!

A7480%+6!2+&!I3%*404&@T$,*'(+&!+0!BJ%*'(+&6!>$*%+!G3*/0@X+%,3*/!

A7480%+!2+!A73#*+!$(!2+!V3%+(F6!%(+!G3*/0@"/0$*/+!

A7480%+!2(!T3>4!X(*##3(,+6!1#3.+!2+!#3!S4?$#(0*$/!

A7480%+!2+!#3!%(+!2+&!V3%0J%&6!%(+!B3/.%J!

A7480%+!2(!T3>4!X(*##3(,+!

A7480%+!2+&!",*&!2+!#3!D30%*+6!%(+!2+!B$(?$*&!

A7480%+!2+&!j+(/+&!s#;?+&6!%(+!2+!A7*$/?*##+!

A7480%+!&3/&!1%40+/0*$/6!%(+!2(!Y3.!

A7480%+!2+&!A%$(-32$(%&6!%(+!T73/0+%+*/+!

A7480%+!2+&!I*.0$*%+&6!*2C!

A7480%+!2(!Q$J+/6!%(+!A%3/&/$/3*/!

A7480%+!2+!#3!V$/03/&*+%6!D3#3*&@S$J3#!

A7480%+!2+!N,-%+&!.7*/$*&+6!*2C!

A7480%+!2(!T*%'(+6!*2C!

A7480%+!2+!V$%+36!*2C!

A7480%+!2+!#3!X3H046!-$(#+?3%2!2(!A+,1#+!

A7480%+!2+!#)",-*5(6!*2C!

A7480%+!2+&!Q4#3&&+,+/0&@T$,*'(+&6!*2C!

A7480%+!130%*$0*'(+6!*2C!

A7480%+!2+&!s#;?+&!2+!A73#*+6!*2C!

A7480%+!2(!D+0*0!T$,42*+/!>%3/M3*&6!*2C!

A7480%+!2(!BJ.4+!2%3,30*'(+6!*2C!

A7480%+!2(!T3>4!t$/6!*2C!

A7480%+!2(!T3>4!X$2+06!*2C!

A7480%+!2(!I3(F73##6!-$(#+?3%2!G3*/0@V3%0*/!

A7480%+!2(!T*%'(+!2)"&0#+J6!L3(-$(%5@2(@A+,1#+!

A7480%+!2)s,(#30*$/6!%(+!q$0%+@Q3,+!2+!q3Z3%+07!

A7480%+!2+!#3!T$/.$%2+6!%(+!2(!S+/3%2@G3*/0@V+%%*!

A7480%+!2+&!V(&+&!$(!2+!#)P&0%3132+6!1%;&!2(!D3/074$/!

A7480%+!2(!D3#3*&6!D3#3*&@2+@j(&0*.+!

!

!!!!!T$/&0%(*0+&! 13%! 2+&! 5%3/2&! 3%.7*0+.0+&! &(%! #+! ,$2;#+! *03#*+/6! .$/M(+&! 2+! ,3/*;%+! ,$/(,+/03#+6! #+&! /$(?+##+&!

&3##+&! &$/0! +&&+/0*+##+,+/0! 2+&! 07480%+&! 1%*?4&! k! +/! efon! #3! &3##+! S*.7+#*+(! 3(! D3#3*&@S$J3#6! 13%! I*.0$%! B$(*&6! '(*!

3..(+*##+!#+!A7480%+! 2+! #3!S41(-#*'(+6! *&&(! 2+! #3! T$,42*+@L%3/M3*&+u!+/! efoe6! #+!A7480%+! B$(?$*&6!2`! =!Y%$/5/*3%0!

K'(3%0*+%!2+!#3!Y*-#*$07;'(+!/30*$/3#+O6!#+!A7480%+!2(!V3%3*&6!1%;&!2+!#3!Y3&0*##+6!+/!&0J#+!5$07*'(+6!#+!A7480%+!V$#*;%+!

2+! #3! %(+! v(*/.3,1$*F6! #+! A7480%+! 2+! V$/&*+(%6! 1(*&! L+J2+3(6! 2(! /$,! 2+! #3! %(+6! 2$/0! #+&! 1$%0+&! .$.7;%+&!

1+%,+003*+/0!3(F!?$*0(%+&!2+!241$&+%!#+&!&1+.030+(%&!&$(&!#3!?$`0+u!+/!efor6!#+!I3(2+?*##+6!1%;&!2(!D3#3*&@S$J3#C!q3H0!

3*/&*!(/+!.$/.(%%+/.+!'(*!+/0%3H/+%3!#+&!+/0%+1%+/+(%&!=!&$##*.*0+%!2+&!&(-?+/0*$/&6!+0!2$/.!=!1#3*%+!3(!1$(?$*%6!,3*&!

'(*!%42(*%3!#+!/$,-%+!2+&!&3##+&!=!(/+!?*/503*/+!+/!efofC!!

!!!!!P/&(*0+6! #3! #$*! .$/>;%+! 3(F! 3.0+(%&! (/+! .*0$J+//+04! =! 13%0! +/0*;%+C! S+M(&! .+%0+&! 13%! #)3%*&0$.%30*+! +0! #3! 73(0+!

-$(%5+$*&*+! 2)"/.*+/! S45*,+6! #+&! 3.0+(%&! %+&03*+/0! +F.#(&! 13%! #)s5#*&+C! q$,-%+(F! >(%+/0! .+(F! '(*! 1%*%+/0! 13%0! =! #3!

S4?$#(0*$/6!3..423/0!,<,+!=!2+!73(0+&!%+&1$/&3-*#*04&6!.$,,+!T$##$0!2)p+%-$*&C!N/!1+(0!453#+,+/0!.*0+%!Y$%2*+%6!

L(&*#6!X%3,,$/06!B3J&6!V*.7$0!+0!A%*3#6!$>>*.*+%!,(/*.*13#!'(*!&*5/3!#)3.0+!2+!24.;&!2+!S$-+&1*+%%+C!T*04+!13%!D*+%%+!

L%3/0Z6!(/+!3/+.2$0+!*##(&0%+!#)+/07$(&*3&,+!2+&!3.0+(%&!+0!+/0%+1%+/+(%&!2+&!-$(#+?3%2&!k!#+!&$*%!2+!#3!1%*&+!2+!#3!

Y3&0*##+6!D#3/.7+%!@I3#.$(%!24.7*%+!#+!%*2+3(!'(*!&413%3*0!#3!&.;/+!2+!#3!&3##+!2(!A7480%+!2+&!Q4#3&&+,+/0&@T$,*'(+&!

'()*#! 3?3*0! >$/24! &(%! #+&! -$(#+?3%2&! +0! /+! 1$(?3*0! +F1#$*0+%! '()=! .+00+! .$/2*0*$/C! N/! &3*0! 453#+,+/0! .$,,+/0! #+!

A7480%+@L%3/M3*&!&+!13%035+!+/!2+(F!.#3/&!k!#+&!S$(5+&!KV,+!I+&0%*&6!A3#,36!Q(53Z$/O!+0!#+&!q$*%&!KV##+&!T$/030!+0!

S3(.$(%06!L#+(%J6!q3(2+0O6!.+!'(*!1%$?$'(+!(/+!&.*&&*$/C!B+!rf!3?%*#!efoe6!#+&!S$(5+&!%+E$*5/+/0!V$/?+#!3(!I3%*404&@

",(&3/0+&!+0!>$/2+/0!#+!A7480%+!2+!#3!B*-+%04!+0!2+!#)s53#*046!-310*&4!+/!efor!A7480%+!2+!#3!S41(-#*'(+C!B+&!q$*%&!&+!

%+0%$(?+/0!23/&!#+!A7480%+!2+!#3!q30*$/C!T$/0%+!#+&!q$*%&6!3003.74&!3(F!1%*?*#;5+&!+0!=!#3!>3,*##+!%$J3#+6!#+&!S$(5+&!

3>>*%,+/0!#+(%!3,-*0*$/C!!!!!!

!!!!!Q4&311%$(?3/0! 23/&! #+(%! ,3E$%*04! #3! A+%%+(%6! #+&! 3.0+(%&! &$/0! ?*.0*,+&! 2+! #3! 2*.030(%+C! G$(?+/0! *#&! /+! E$(+/0!

.+%03*/&! %]#+&! 2+! .*%.$/&03/.+!'(+!1$(%!&+!1%4&+%?+%C!"%%<04&!+/!&+10+,-%+!efog6!#+&!q$*%&!/+!&$/0!&3(?4&!2+!#3!

5(*##$0*/+!'(+!13%!(/!+,1#$J4!'(*!>3*0!2*&13%3H0%+!#+(%&!2$&&*+%&C!A3#,3!?*+/0!2)3*##+(%&!+/!3*2+!=!&+&!32?+%&3*%+&C!B+&!

.$,42*+/&! &$/0! #)$-E+0! 2)(/+! &(%?+*##3/.+! .$/&03/0+! +0! $-#*54&! 2+! &+! 1#*+%! 3(F! +F*5+/.+&! 2+&! %+1%4&+/03/0&! +/!

,*&&*$/C!G$(&!#+!Q*%+.0$*%+6!#+&!3.0+(%&!%+0%$(?+%$/0!(/+!1#(&!5%3/2+!#*-+%04!+0!(/+!%+.$//3*&&3/.+!*/&0*0(0*$//+##+C!w!

#):/&0*0(0!2+!#)3/!:::!+&0!.%44+!(/+!.#3&&+!2+!,(&*'(+!+0!2+!24.#3,30*$/6!.$/&3.%3/0!3*/&*!#+&!3.0+(%&!3(!,<,+!0*0%+!'(+!

#+&! 3(0+(%&! -*+/! %+1%4&+/04&! =! #):/&0*0(0! ! 3?+.! "/2%*+(Fx6! "%/3(#0x6! T3*#73?36! V3%*+@j$&+17! T74/*+%x6! T$##*/!

2)p3%#+?*##+x6!Q(.*&6!B3!p3%1+6!B+5$(?4x6!!B+,*+%%+6!G+23*/+!CCC!!

!!!!!B3! #$*! 2+! efoe! %+.$//3H0! 3(&&*! #+&!3(0+(%&6!3(F'(+#&!#3!S4?$#(0*$/!2$//+%3!#3!1%$1%*404!2+!#+(%&!R(?%+&C!B+(%!

&030(0!2+?*+/0!0+#!'()(/!G32+!x!>3*0!E$(+%!01+&"#$!+/!efoe!$(!'()(/!T73%#+&@"/0$*/+!D*53(#0!2+!#)s1*/$J6!1%*?4!2+!&$/!

/$,! 13%! &$/! 1;%+6! 1%+/2! >*;%+,+/0! .+#(*! 2+! D*53(#0@B+-%(/! x! +0!&+!.$/&0%(*0!(/+!*2+/0*04!2)3(0+(%!2%3,30*'(+6!

.$//3*&&3/0!#+!&(..;&!+/!efho!+0!&(%0$(0!efon!3?+.!23%#)"4("+(2%#/)&$"C!!T$,,+!#+&!3.0+(%&6!-+3(.$(1!2)!3(0+(%&!

1%+//+/0! 3?+.! +/07$(&*3&,+! 13%0*! 1$(%! #3! S4?$#(0*$/6! +/! &)J! *,1#*'(3/06! .$,,+! V3%*+@j$&+17! T74/*+%6! T$##$0!

2)p+%-$*&6!L3-%+!2)s5#3/0*/+!x6!L%3/M$*&!2+!q+(>.780+3(6!S$/&*/6!'(*!2+?*+/0!54/4%3#6!N#J,1+!2+!X$(5+&!xC!Q)3(0%+&!

&+!>$/0!1#(&!2*&.%+0&6!0+#&!Y+3(,3%.73*&!+0!G+23*/+6!$(!.+(F!'(+!#3!A+%%+(%!*/'(*;0+6!.$,,+!Q(.*&6!L#$%*3/6!B3J3!x6!

B+,*+%%+C!V3%*+@j$&+17!T74/*+%!#(*@,<,+!2$*0!-%`#+%!&$/!5&6/),/$6!+0!V$/?+#!+&0!3003'(4!23/&!#3!1%+&&+C!A$(0+!(/+!

54/4%30*$/!2)3(0+(%&!3113%3H06!'(*!.$/0*/(+%3!&$(&!#)P,1*%+6!.$,,+!"/2%*+(F6!"%/3(#06!Y$(*##J6!B+5$(?46!B+,+%.*+%!x6!

B(.+!2+!B3/.*?3#!x6!V3%03*/?*##+6!D*.3%2!x6!D*F4%4.$(%0!xC!!

!!!!!T+00+! #*-+%04! 0$03#+! &+%3! .+1+/23/0! .$/&*24%3-#+,+/0! %+&0%+*/0+! 13%! #+! 1$(?$*%! ,$/035/3%2! +0! &$(&! #3! A+%%+(%C!

^/+!&(..+&&*$/!2+!24.%+0&!?*&+!=!.3/3#*&+%!#)3.0*?*04!07480%3#+!3(!&+%?*.+!2+&!?3#+(%&!1$#*0*'(+&!+0!,$%3#+&!$>>*.*+##+&C!

"*/&*6!+/!3$`0!efog6!#+&!%+1%4&+/030*$/&!a13%!+0!1$(%!#+!1+(1#+d!2+!a1*;.+&!2%3,30*'(+&!'(*!%+0%3.+/0!#+&!5#$%*+(F!

4?4/+,+/0&! 2+! #3! S4?$#(0*$/! +0! #+&! ?+%0(&! 2+&! 24>+/&+(%&! 2+! #3! #*-+%04d! 2+?*+//+/0@+##+&! 5%30(*0+&! (/+! >$*&! 13%!

&+,3*/+C!P/!E3/?*+%!efom6!(/!/$(?+3(!0+F0+!&(-?+/0*$//+!#+&!&1+.03.#+&!a1$#*0*'(+,+/0!.$%%+.0&dC!T+&!&(-?+/0*$/&6!

'(*!>3?$%*&+/0!453#+,+/0!#+&!0$(%/4+&!$(!0*%+/0!2)+,-3%%3&!2+&!07480%+&!+/!2*>>*.(#04!>*/3/.*;%+6!?$/0!2+!13*%!3?+.!#3!

%41%+&&*$/!k!aA$(0!07480%+!&(%!#+'(+#!&+%3*+/0!%+1%4&+/04+&!2+&!1*;.+&!0+/23/0!=!241%3?+%!#)+&1%*0!1(-#*.!+0!=!%4?+*##+%!

#3! 7$/0+(&+! &(1+%&0*0*$/! 2+! #3! %$J3(04! &+%3! >+%,46! +0! #+! 2*%+.0+(%&! 3%%<04&! +0! 1(/*&! &+#$/! #3! %*5(+(%! 2+&! #$*&dC! P/!

.$/&4'(+/.+6!2;&!3$`0!efog6!#3!.+/&(%+!%43113%3H0!2+!>3*06!$-#*5+3/0!2*%+.0+(%&!+0!3(0+(%&!=!,(#0*1#*+%!1%4.3(0*$/&!+0!

,3%'(+&! 2+! .$,1#3*&3/.+C! P##+! +&0! $>>*.*3#*&4+! +/! ,3%&! efom6! #+! T$,*04! 2)*/&0%(.0*$/! 1(-#*'(+! 403/0! .73%54! 2+! #3!

&(%?+*##3/.+!+0!2+!#)41(%30*$/!2(!%41+%0$*%+C!N/!?3!E(&'()=!%44.%*%+!2+&!1*;.+&!.#3&&*'(+&C!!

!!!!!B3!.7(0+!2+!S$-+&1*+%%+!#;?+!+/!13%0*+!.+!.$/0%]#+!40%$*06!,3*&!/*!07+%,*2$%*+/&!/*!2*%+.0$%*+/&!/+!%+/$/.+/0!=!#3!

.+/&(%+C!D$(%03/06!.+00+!0(0+##+!1$#*0*'(+!/+!13%?*+/0!13&!=!&(11%*,+%!#3!#*-+%04!.$,,+!#+!>+%3!#+!%45*,+!*,14%*3#C!G*!

V3%*+@j$&+17!T74/*+%!?$*0!&$/!5&6/),/$!*/0+%2*0!1$(%!'(+#'(+&!?+%&!24/$/M3/0!#3!0J%3//*+6!B+5$(?4!1+(0!>3*%+!E$(+%!

78&.3%#&4("+(9,#/$6!0%3542*+!1#(&!.%*0*'(+!+/.$%+C!B3J3!3003'(+!#+&!j3.$-*/&!23/&!:;<6&(="4(:/&4(KE3/?*+%!efogOC!Q+&!

13/&!+/0*+%&!2+!#3!1%$2(.0*$/!4.7311+/0!=!#)R*#!2(!1$(?$*%C!:#!+&0!?%3*!'()*#!&)35*0!2+!.$,42*+&!#45;%+&!$(!#3%,$J3/0+&6!

2+!>4+%*+&6!2+!13/0$,*,+&6!2+!2%3,+&!-$(%5+$*&6!2)3%#+'(*/32+&6!2+!1*;.+&!1$*&&3%2+&C!!

!!!!!B+&!1%4%$530*?+&!2(!.$,*04!.73%54!2+!&(%?+*##+%!#+!07480%+!#+!,$/0%+/0!2+!>3M$/!#(,*/+(&+!k!*#!&)35*0!2+!13%3.7+?+%!

#3! %4>#+F*$/! 2+&! B(,*;%+&! +0! 2+! >3*%+! 2(! 07480%+! (/! #*+(! 2)42(.30*$/! +0! 2+! >$%,30*$/! +/! #)*/045%3/0! =! #3! 1$#*0*'(+!

.(#0(%+##+6!'(*!2+!.304.7*&,+!%4?$#(0*$//3*%+!+/!><0+&!%41(-#*.3*/+&6!+/.32%+!#+&!/$(?+3(F!.*0$J+/&C!!

!

>&44&/$(=?(+3,@+#"A(#,B)"1&/$(+3,/#&C?"("+(#,D/)?+&/$(=?(./4+?6"(

!!!!!!A$(0+&! .+&! ,(030*$/&! &$/0! ,$*/&! 2+&! %(10(%+&! '(+! #)3-$(0*&&+,+/0! 2+! 0+/23/.+&! &+/&*-#+&! 23/&! #+&! 3//4+&!

1%4.423/0!#3!S4?$#(0*$/6!%+/2(!1$&&*-#+!13%!#)*/?+&0*&&+,+/0!*24$#$5*'(+!*/74%+/0!3(F!.*%.$/&03/.+&C!L$%,4&!13%!#+&!

B(,*;%+&6! 3J3/0! +(! #)+F14%*+/.+! 2+&! 07480%+&! 2+! &$.*404! $(! 2+! .$##;5+6! #+&! %+1%4&+/03/0&! +0! 2*%*5+3/0&!

%4?$#(0*$//3*%+&!3..$%2+/0!3(!07480%+!(/!5%3/2!1$(?$*%C!:#!&(>>*0!2+!%311+#+%!#3!>$%,(#+!2+!Q3/0$/!k!aG*!L*53%$!3!0(4!#3!

/$-#+&&+6!23%#)"4(EF((0(+%3!#3!%$J3(04dC!!B3!,*&&*$/!14235$5*'(+!2(!07480%+!!&)*/&.%*0!23/&!#+!2%$*0!>*#!2+&!B(,*;%+&C!B+!

07480%+!3113%3H0!-*+/!.$,,+!#)4.$#+!2+!0$(0+&!#+&!?+%0(&C!A%*-(/+6!?$*%+!0%*-(/3#6!*#!?*&+!=!0%3/&>$%,+%!#+!&1+.030+(%!

+/!.*0$J+/C!B+!07480%+!2+?*+/0!#+!#*+(!1%*?*#45*4!$\!#3!q30*$/!1%+/2!.$/&.*+/.+!2)+##+@,<,+C!"(!>$/26!$/!311#*'(+!#+&!

*24+&!+F1%*,4+&!+/!effg!13%!B$(*&@G4-3&0*+/!V+%.*+%!23/&!'?(53,@+#"A(/?(9/?D")("44%&(4?#();%#+(=#%6%+&C?"!!!k!!

!

aB3!0%3542*+!?4%*03-#+!&+%3!.+##+!'(*!&+%3!+/0+/2(+!+0!&3*&*+!13%!0$(&!#+&!$%2%+&!2+!.*0$J+/&6!'(*!

3(%3! (/! %311$%0! */0*,+! 3?+.! #+&! 3>>3*%+&! 1$#*0*'(+&6! '(*! 0+/3/0! #*+(! 2+! 0%*-(/+! 3(F! 73%3/5(+&6!

4.#3*%+%3!#+!1+(1#+!&(%!&+&!?%3*&!*/04%<0&6!#+&!#(*!$>>%*%3!&$(&!2+&!0%3*0&!>%3113/0&6!+F3#0+%3!23/&!&$/!

.R(%!(/!130%*$0*&,+!4.#3*%46!#(*!>+%3!.74%*%!#3!130%*+!2$/0!*#!&+/0*%3!0$(&!#+&!3?3/035+&dC!!

!!

!!!!!Q+!#=!#)*,1$%03/.+!3..$%24+!=!#3!0%3542*+6!#+!5+/%+!/$-#+!13%!+F.+##+/.+6!0+%%3*/!+&0740*'(+!+0!*24$#$5*'(+!=!#3!>$*&C!

P/! &)3..313%3/0! &+&! 1%+&0*5+&6! #3! S4?$#(0*$/! .(#0(%+##+! %43#*&+! #3! ,<,+! $14%30*$/! '()+/! 1+*/0(%+6! $\! #+&! 0$*#+&! =!

#)3/0*'(+!2+!Q3?*2!.4#;-%+/0!#+&!3.0+(%&!2+!#)p*&0$*%+!+0!#+&!0+,1&!,$2+%/+&C!D#(&!1%$>$/24,+/0!+/.$%+6!#+!07480%+!&+!

%311%$.7+! 2)(/+! #*0(%5*+! #3['(+6! +0! &)*2+/0*>*+! =! 2+&! .4%4,$/*+&! $\! #3!S4?$#(0*$/! ,+0! +/!&.;/+! &+&! ?3#+(%&! +0!#+(%!

.$/>;%+!(/+!&3.%3#*04!&(-&0*0(4+!=!.+##+!2+!#3!%+#*5*$/6!#3!&.;/+!%+,1#3M3/0!#3!.73*%+C!Q+&!%4?$#(0*$//3*%+&!74%*0*+%&!2+!

S$(&&+3(!J!?+%%$/0!(/+!,+/3.+!+0!/)3..+10+%$/0!13&!'(+!#+!.$,42*+/!>3&&+!$>>*.+!2+!1%<0%+!#3['(+C!D+(0@<0%+!+&0@.+!

#=!#)(/+!2+&!.3(&+&!2+!#3!&(&1*.*$/!'(*!>%311+!#+&!3.0+(%&!&$(&!#3!A+%%+(%C!"(!07480%+6!.+&!2*%*5+3/0&!%4?$#(0*$//3*%+&!

1%4>;%+/0!#3!><0+6!.+00+!73%,$/*+!%41(-#*.3*/+!1#(&!1%$.7+!2+&!*24+&!%$(&&+3(*&0+&!K?$*%!*/>%3O6!=!.$/2*0*$/!'()+##+&!/+!

&$*+/0!13&!1+%?+%0*+&!=!#+(%&!J+(F!13%!#+&!7*&0%*$/&6!.$,,+!V$/?+#!,$/03/0!+/!.73*%+!#$%&!2+!#3!L<0+!2+!#3!S3*&$/!2+!

#)3(0$,/+!efogC!!

!!!!!!Q3/&!.+00+!,<,+!1+%&1+.0*?+!.*?*'(+!+0!*24$#$5*'(+6!#+&!&3##+&!&+!0%3/&>$%,+/0!+/!D3/074$/6!3-%*03/0!#+&!-(&0+&!

2+&!,3%0J%&!2+!#3!#*-+%04C!P##+&!&+!2$*?+/0!2)3..(+*##*%!#+!1+(1#+!23/&!&3!,3&&+C!PF!A7480%+@L%3/M3*&!2+!efhr6!$\!>(0!

.%44!:"(>%#&%G"(="(H&G%#/!+/!efhm6!#3!&3##+!2(!A7480%+!2+!#3!q30*$/!K%+,1#3.4+!+/!efoo!13%!#)3.0(+#!N24$/O6!3#$%&!#3!

1#(&!5%3/2+!2+!D3%*&!3?+.!eoeg!1#3.+&6!!+&0!%43,4/354+!+/!efom!&$(&!#+!/$,!2+!A7480%+!2+!#)s53#*04!+/!>$/.0*$/!2+!

.+0!*243#!2(!07480%+!2(!1+(1#+C!B+!D3%*&!07480%3#!.$,1$%0+!2+(F!1]#+&!1%*/.*13(F!k!#+!D3#3*&@s53#*04!K+F!S$J3#O!+0!#+&!

-$(#+?3%2&6!3(0%+,+/0!2*0!#+&!#*+(F!,3E+(%&!2+!#3!?*+!1(-#*'(+C!T+00+!.$/.+/0%30*$/!>3*0!4?$#(+%!#+!#*+(!07480%3#!+/!(/!

#*+(! 2+! &$.*3-*#*04! $\! &+! ,<#+! 0$(0+! (/+! 1$1(#30*$/6! $\! 1%$&0*0(0*$/6! 3>>3*%+&! +0! ?*+! 1(-#*'(+! &+! .$/>$/2+/0C!

B)3113%*0*$/!2+!.$(.7+&!1$1(#3*%+&!>%*3/2+&!2+!2*&0%3.0*$/&6!2+!/$(?+3(F!%*.7+&!3?*2+&!2+!&1+.03.#+!+0!24&*%+(F!2+!&+!

2$//+%! +(F@,<,+&! +/! &1+.03.#+! 4#$*5/+! 2+&! *243(F! %4?$#(0*$//3*%+&! ,3*&! %+2*&1$&+! #+! 1(-#*.C! Q+! /$(?+##+&!

%413%0*0*$/&!&)+>>+.0(+/0!k!#+&!%*.7+&6!%4?$#(0*$//3*%+&!,$24%4&!+0!.$/0%+@%4?$#(0*$//3*%+&!>%4'(+/0+/0!#+!A7480%+!2+!

V$/&*+(%6! &14.*3#*&4! 23/&! #)$14%3@.$,*'(+6! +06! =! 13%0*%! 2+! efoy6! #+&! I3%*404&u! #+&! 13%0*&3/&! 2+! #3! S4?$#(0*$/! &+!

%+0%$(?+/0! 3(! A7480%+! 2+! #3! S41(-#*'(+6! 3(! A7480%+! V$#*;%+! +0! 3(! A7480%+! 2+! #3! T*046! >$/24! +/! efoe! &(%!

#)+,1#3.+,+/0!2)(/+!45#*&+!-$(#+?3%2!2(!D3#3*&u!#*-+%0*/&!+0!13%?+/(&!3>>+.0*$//+/0!#+!A7480%+!2(!BJ.4+!2+&!"%0&!+0!#+!

A7480%+! V$/03/&*+%! K+F! Y+3(E$#3*&! +0! '(*! 2+?*+/2%3! #+&! I3%*404&! +/! efoyO! 3(! D3#3*&@s53#*04C! "(! 0$03#6! #3!

24,$.%30*&30*$/! &)*,1$&+6! ,3*&! &+&! +>>+0&! /+! .$%%+&1$/2+/0! 5(;%+! =! #3! ?$#$/04! +0! 3(F! %<?+&! 2+! #3! S4?$#(0*$/C!

T+1+/23/06!#+!07480%+!+/!&+%3!-$(#+?+%&46!.3%!0$(0+!&$/!7*&0$*%+!3(!9:9+!&*;.#+!&+%3!*/&413%3-#+!2+!.+!174/$,;/+!

(%-3*/6!.$/&4'(+/.+!&$.*3#+!2+!#3!%4?$#(0*$/!1$#*0*'(+C!!

!!!!!P/!efon6!E$(3/0!D%$.(#(&!23/&!#+(I#?+?4!2+!I$#03*%+6!&3/&!1+%%('(+6!?<0(!2)(/!.$&0(,+!%$,3*/!2+&&*/4!13%!Q3?*26!

A3#,3!%4?$#(0*$//+!#+!E+(!2%3,30*'(+!13%!#+!.$&0(,+6!,3*&!3(&&*!13%!(/+!2*.0*$/!,$*/&!&$(,*&+!3(F!.$/?+/0*$/&!2+!

#3! 24.#3,30*$/! +0! 13%! (/! E+(! 1#(&! +F1%+&&*>C! "1%;&!#+&!0+/030*?+&!*&$#4+&!2+! #3!T#3*%$/6!2+!B+z3*/6!2+! B3J&6!2+!V##+!

G3*/0@p(-+%0J6!*#!13%?*+/0!=!#*+%!7*&0$%*.*&30*$/!2(!.$&0(,+!+0!.$74%+/.+!3?+.!#3!1*;.+!+0!#+!24.$%C!T$,,+!#3!&.;/+!

+##+@,<,+! 3! 24E=! 404! %4?$#(0*$//4+! 13%! #3! 074$%*+! 2(! '(30%*;,+! ,(%6! #3! .$/?+%5+/.+! 2+! .+&! 4#4,+/0&! +&0!

%+,3%'(3-#+C!"(0%+,+/0!2*06!$/!?3!?+%&!#3!,*&+!+/!&.;/+!3(!&+/&!,$2+%/+!2(!0+%,+C!:#!&)35*0!2+!&+%?*%!=!#3!>$*&!#3!

?4%*04!+0!#)*##(&*$/C!N/!/+!&3(%3*0!4?*2+,,+/0!13%#+%!2+!%43#*&,+6!,3*&!2+!%+.7+%.7+!2)(/+!?4%*04!#*4+!=!#3!1%$,$0*$/!

2+!#)3/0*'(+6!#(*@,<,+!3##*4!3(F!*243(F!%4?$#(0*$//3*%+&!'(*!J!1(*&+/0!*/&1*%30*$/!+0!,$2;#+&!1$(%!+/!%+0%$(?+%!#3!

1(%+04!&(11$&4+!+0!#)+&0740*'(+6!2+!#3!,<,+!,3/*;%+!'()(/!Q3?*2!Kaj+!2+?*/&!1+*/0%+!=!,3!,3/*;%+d!2*%3!A3#,3OC!G)*#!

%+&0+!(/+!.$/?+/0*$/6!#+!.$&0(,+!&+!0%3/&>$%,+!=!#)(/*&&$/!2)(/+!41$'(+!+/!'(<0+!2+!&J,-$#+&!+0!2)*243#*&30*$/!+/!

,<,+!0+,1&!'(+!2)3(07+/0*.*04C!Q3/&!&+&!%]#+&!0%35*'(+&6!A3#,3!%4.(1;%+!3#$%&!#+!2%3146!#+&!#*5/+&!+0!#+!,$(?+,+/0!

2(!?<0+,+/0!3/0*'(+C!B)(/*?+%&!0%35*'(+!&+!2$//+!=!?$*%!23/&!#3!/$-#+!1(%+04!2+&!0$5+&!+0!2+&!1+1#(,&C!N/!+&0!#$*/!

2(!.#*/'(3/06!2+&!-%$2+%*+&!+0!2+&!1#(,+&!'(+!#3!&.;/+!.#3&&*'(+!3>>+.0*$//3*0!1$(%!,+00%+!#)3..+/0!&(%!#+!.3%3.0;%+!

1$,1+(F! 2(! &1+.03.#+! 0%35*'(+C! P/! &$,,+6! #+! .$&0(,+! +&0! %454/4%46! &+! ,+003/0! 3(! 2*313&$/! 2+! #3! %454/4%30*$/!

(/*?+%&+##+C!!

!

!

JF($05(K02/05(8(:.+.(905(4-0<L(57<5(4+(":;74<.-72(

!

!!!!!"#$%&!'(+!#+!2%3,+!-$(%5+$*&!.$/0*/(+!K:%(>J#"(./?8%*)"!2+!Y+3(,3%.73*&!+&0!%+1%4&+/04+!3(!A7480%+!2(!V3%3*&!

+/!eforO6!'(+!#3!0%3542*+!%+&0+!#+!5%3/2!5+/%+!23/&!#+!.$/2*0*$/&!4?$'(4+&!.*@2+&&(&!_,3*&!*#!>3(0!3(&&*!1%+/2%+!+/!

.$,10+! #3! 0%3542*+! /30*$/3#+_!+0!'(+!#3!.$,42*+!300*%+!0$(E$(%&!#+&!>$(#+&6!#+!&J&0;,+!2+&!5+/%+&!.$//3H0!2+&!

4?$#(0*$/&! >4.$/2+&C! :##(&0%3/0! #3! .%*&+! 2(! &J&0;,+! 0%32*0*$//+#6! %41$/23/0! =! 2+&! $-E+.0*>&! 1$#*0*.$@.(#0(%+#&! $(!

.$/&3.%3/0! (/+! /$(?+##+! %413%0*0*$/! 2+&! 1(-#*.&! 3*/&*! '(+! #+&! 4?$#(0*$/&! 2(! 5$`06! #+&! 1%*/.*13#+&! *//$?30*$/&! &$/0!

#)*/?+/0*$/! 2+! 5+/%+&! */0+%,42*3*%+&6! #)3113%*0*$/! 2(! ,4#$2%3,+! +0! (/+! 1%30*'(+! 2*>>*.*#+,+/0! .#3&&3-#+6! #3! ><0+!

%4?$#(0*$//3*%+C!!

!

:%(+#%G,=&"($%+&/$%)"(K(

!!!!!"(F! 0%3542*+&! .#3&&*'(+&! =! &(E+0&! 3/0*'(+&! 2)"%/3(#0! K>%#&?4( -( >&$+?#$"46! efoeu! !/#%+&?4( 2/.)J46! 2&$.&$$%+?46!

efomO6!2+!V3%*+@j$&+17!T74/*+%!K2%&?4(L#%..3?46!eforu(5&6/),/$6!efomO6!2+!B(.+!2+!B3/.*?3#!K>?.&?4(M.ND/)%6!efogO6!

2+!B+5$(?4!KO?&$+?4(H%*&?4(/?()%(=&4.&8)&$"6!efoyO6!2+!q41$,(.;/+!B+,+%.*+%!K<G%6"6$/$6!efofO6!!3(F!0%3542*+&!

323103/0!2+&!&(E+0&!&73z+&1+3%*+/&!KQ(.*&6!0+3"))/6!eforO!$(!$&&*3/*'(+&!K"%/3(#06!04.%#A(B&)4(=;044&%$A!efoiO6!&)3E$(0+!

#3!0%3542*+!/30*$/3#+6!453#+,+/0!311+#4+!2%3,+C!!P/!1(*&3/0!23/&!#+!13&&4!7*&0$%*'(+!K+0!/$/!1#(&!,J07$#$5*'(+!$(!

3/0*'(+O6!+##+!403-#*0!(/+!7*4%3%.7*+!2+&!,$,+/0&!>$/230+(%&!+0!2+&!1+%&$//35+&!2+!%4>4%+/.+!2+!#)p*&0$*%+!k!p+/%*!:I!

.$/0%+! T73%#+&! :9! 13%! +F+,1#+C! B+! 23%#)"4( EF( /?( )%( M%&$+PI%#+3,)"6Q!2+!V3%*+@j$&+17! T74/*+%! +&0! =! .+0! 453%2!

+F+,1#3*%+C!D$(%03/0!.+!5+/%+!1$0+/0*+##+,+/0!>4.$/26!+0!'(*!3//$/.+!#+!2%3,+!%$,3/0*'(+!+/!241*0!2+!&3!>3.0(%+!

.#3&&*'(+6! %+&0+! ,3%5*/3#*&4! 13%! #3! 0%3542*+6! 13%32$F3#+,+/0! %4/$?4+! 13%! #+! E+(! 2+! A3#,3! +0! #)*24$#$5*+!

%4?$#(0*$//3*%+!'(*!&+!.$,1#3H0!23/&!#3!1#3&0*'(+!3/0*'(*&3/0+C!!

!

!

Charles(IX(ou(la(Saint1Barthélemy(8(./+K:9-0(2+.-72+40(0.(":;74<.-72(

(

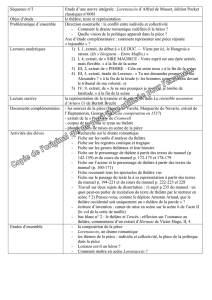

!!!!!S+1%4&+/04+! 3(! A7480%+@L%3/M3*&! #+! m! /$?+,-%+! efho6! 1(-#*4+! +/! >4?%*+%! efon6! .+00+!

0%3542*+!+/!.*/'!3.0+&!+0!+/!?+%&!3?3*0!2{3-$%2!404!%+>(&4+!13%!#3!.+/&(%+C!T74/*+%!-303*##3!

>+%,+!13%!(/+!.3,135/+!2+!#+.0(%+&6!1$(%!+/>*/!*,1$&+%!&3!1*;.+6!+0!.$//(0!(/!1%$2*5*+(F!

&(..;&6!3?+.!A3#,3!23/&!#+!%]#+!0*0%+C!:/&0*0(4+!$+(?%+!173%+!2+!#3!S4?$#(0*$/6!&$(&@0*0%4+!+/!

efon! :RS./)"( ="4( T/&46! ! +##+! 2$//3! #*+(! =! 2+&! */0+%1%4030*$/&! 1$#*0*'(+&! k! &*! #{$/! .%$*0!

%+.$//3H0%+! B$(*&! 9I:! 23/&! #+! ,$/3%'(+! ,3/*1(#46! q+.z+%! 23/&! #+! .73/.+#*+%! V*.7+#! 2+!

#{p]1*03#6! ?$*%+! #3! S+*/+! &$(&! #+&! 0%3*0&! 2+! T307+%*/+! 2+! V42*.*&6! +##+! &$//3! 1$(%! #+&!

%4?$#(0*$//3*%+&!#+!5#3&!2(!2+&1$0*&,+C!

!

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

1

/

55

100%