nne à Alger L`Italienne à Alger

N° 203 Par Danielle PISTER

CERCLE LYRIQUE

DE METZ

2011-2012

Composition graphique et impression : Co.J.Fa. Metz - tél. 03 87 69 04 90.

L'Italienne àà AAlger

de Gioacchino Rossini

La conférence sur « L’Italienne à Alger » de Rossini sera faite par Pierre Degott,

Professeur à l’Université Paul Verlaine de Metz, membre du comité de

l’ « Association des Amis d’Ambroise Thomas et de l’Opéra français », le samedi 3

mars à 16 heures au foyer « Ambroise Thomas » de l’Opéra-Théâtre (entrée libre).

La conférence sera précédée, à 15 heures, de l’Assemblée générale du Cercle

Lyrique de Metz, puis ensuite de l’Association des Amis d’Ambroise Thomas, et

ouverte à tous les membres des deux associations et des personnes intéressées.

Représentations messines de « L’Italienne à Alger » auront lieu les

mercredi 7 mars et vendredi 9 mars à 20h ainsi que le dimanche 11 mars à 15h.

La distribution de cette coproduction de l’Opéra National de

Lorraine et de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole est la suivante :

Direction musicale : Paolo Olmi. Mise en scène : David Hermann.

Décors : Rifail Ajdarpasic. Costumes : Bettina Walter.

Lumières : Fabrice Kebour.

Distribution vocale :

Isabella : Isabelle Druet Lindoro : Yijie Shi

Mustafa : Carlo Lepore Taddeo, compagnon d’Isabella : Nigel Smith

Elvira, sa femme : Yuree Jang Zulma : Olga Privalova

Haly : Igor Gnidii

Chœur des hommes de l’Opéra National de Lorraine ; Chœur des hommes de

l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole ; Orchestre symphonique et lyrique de Nancy.

Couverture : Portrait de Rossini jeune, pendant la composition de « L’Italienne à

Alger ».

Conception de la plaquette : Danielle Pister et Georges Masson .

Directeurs de publication : Georges Masson, président et Jean-Pierre Vidit, premier

vice-président.

Adresse postale du Cercle Lyrique de Metz : B.P. 90261 - 57006 Metz Cedex 1

Adresse e-mail du président : [email protected]

Adresse du site et du blog Internet : www.associationlyriquemetz.com

L'Italienne

à AAlger

de Gioacchino Rossini

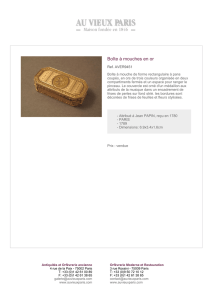

La ville d'Alger sous les turcs.

1

L'Italienne àà AAlger

Gioacchino Rossini

1815

par

Danielle PISTER

44

0 12497388: 124: 1224 3886

7 >' (CD # (*<<

<9 30$0+9K. <@)9

@/ <9 P+< 9K. ?0i)+

H) <CI 70 Q @01

7+? )) P2 <<R

V ?<R %0 ?@) +@

<- .< j] 0? <W

% <C< K2 Q2 %(<C

\ 7]+ 0< <QV 0)Z

IC 0< I ?C0 )7

% 0++0=0V7] 0=07 0=0P?

<& Q3.. WR ?0) V0

VIDÉOGRAPHIE

Retrouvez toute l’actualité du Cercle lyrique de Metz sur

http://www.associationlyriquemetz.com

Le Cercle Lyrique de Metz a décidé de créer un site et un blog Internet, site

installé par les soins de Sandra Wagner, et que nous avons, au fil des mois, structuré

à l'image d'un journal culturel numérique, grâce à la précieuse collaboration de notre

actuel webmaster, Jean-Pierre Pister, ainsi que des spécialistes de notre comité-

directeur qui y contribuent.

Nos rubriques se sont étoffées, que ce soit au niveau de l'annonce des activités lyriques

et musicales de la région, (Opéra-Théâtre de Metz-Métropole, Orchestre National de

Lorraine, Arsenal Metz-en-scène, Kinepolis : l'opéra au cinéma...), que des critiques

d'opéras donnés à Metz ainsi que des comptes rendus de spectacles vus extra-muros

(triangle Metz-Nancy-Strasbourg), de même que des critiques figurant sous le label

« L'opéra à l'écran ». On est d'ailleurs convenu de rendre compte dorénavant de toutes

les retransmissions d'opéras depuis le MET de New-York et programmées au Kinepolis

de Saint-Julien-les-Metz, qui figurait, d'ailleurs, parmi les quelque vingt partenaires de

soutien de notre colloque.

J'y ajouterai les rubriques « Conférences », « Conseils discographiques », « In memo-

riam », « Anniversaires », « Vu dans la presse », « Les livres du C.L.M. », les « Actes

du colloque » (avec son programme complet et la plupart des communications qui y ont

été prononcées), « Archives », « Partenariats », « Espace membres », etc....Dans la plu-

part de ces textes, des illustrations visuelles ou vocales sont jointes. Par ailleurs, dans

la mesure des résultats de nos investigations, nous sommes à présent dans la capacité

de mettre dans la partie « espace membres » de notre site, accessible aux adhérents

du C.L.M., les livrets de la plupart des opéras programmés au cours des saisons

messines.

43

2

0 1234 125673889 125:73811 129;

7 !+ &%< %'='

V0< ?H< <<2

@/ V0< ?H< <<2

H) @0 0 VP+( VP+(

K% @W ?< +?

V @0 <@ 0P .

<- W(P <. <. 2@

% (0 C2 V

\ << W.) <V3.

IC %@ W< .<

% .`<`%<H %<H <9W 7

0 1294 12:871228 12:5 12:4

7 * (+' $ +#

?HV 9<@ V0< 0R7

@/ ?HV 9<@ V0< 07

H) <CI @( <CI W3V

.P(( %( +? M+P

V Z< <V %(7 %(7

<- <. ?f?g 2 .< 0P

% V <++ K.3

\ @ \ +@

IC <(( ?) ?<

% `2,( ,`? 99 ?

0 12:2 1248 124: 1224

7 +* % $ >?@<A

@@ H0W .,W 9$@)

@/ Z7@+ .,.+ 0W V5&

H) W3V <CI ?+P Q

2?( %. 2R h(

V %(7 7V %(7 ?@)

<- W( 0C ++ Q7@

% Q3<P ]P .. 7VR

\ (( 2 ? .

IC ?@) K\ ?@) @@

% 0C % 7 V

0 3889 3884 3818

7 0(< # $B

V@P+ .9 WP

@/ .+@)@ C<@ VC0.@1

H) <.(( Q <.((

<< PCPR fPf

V P70 ?9 P70

<- <W ?< (+((

% P)P+ 0VC ((

\ Q<< ?3<)) %

IC ?% 70 <

% 7C @+ K

DISCOGRAPHIE

342

SOMMAIRE

Le Cygne de Pesaro p. 7

L'Italienne à Alger p. 12

L'intrigue p. 16

Nouveauté et continuité p. 18

Les personnages p. 28

Réception de l'œuvre p. 36

Les créateurs p. 37

À lire p. 39

À écouter p. 40

Discographie p. 43

Vidéographie p. 44

Solisti Veneti, dirige avec brio une partition critique de l’œuvre. On peut

regretter que la version CD n’ait pas repris les airs alternatifs que compor-

tait le microsillon.

Seule Lucia Valentini-Terrani peut prétendre tenir la dragée haute à

Marilyn Horne avec sa voix somptueuse, la plus proche du contralto de la

créatrice. Mais elle chante plus Tancrède que l’ingénieuse Isabella dans les

versions dirigées par Bertini et Ferro. Dans la première, Bruscantini campe

un Mustafà vocalement et dramatiquement adéquat, Benelli ne démérite

pas, Enzo et Corbelli complètent avec talent la distribution. Dans la version

Ferro, la direction engendrerait la sinistrose. Dommage pour Francisco

Araiza, le plus séduisant des Lindoro au disque. Cette version a cependant

le mérite d’être exhaustive. L’équipe réunie par Claudio Abbado, pour sa

version studio, séduit sur le papier, moins à l’écoute. Le chef n’est pas en

cause mais Agnes Baltsa n’est pas à l’aise dans cette tessiture, Lopardo

manque de charisme et Raimondi ne convainc guère en Mustafà. Jennifer

Larmore, dirigée par Lopez-Cobos, campe une Isabella autoritaire à sou-

hait et son entourage est de bon niveau. En appendice, on peut entendre le

second air de ténor écrit par Rossini pour le second acte. Dix ans plus tard,

dans des extraits en anglais, la voix de Jennifer Larmore trahit une fatigue

certaine.

Il faut signaler un duo, Ai capricci della sorte, entre Cecilia Bartoli et Bryn

Terfel, chez Decca, où il est démontré que l’art de la vocalise peut faire bon

ménage avec un humour de bon aloi. Bartoli a enregistré d’autres extraits

dans divers récitals Rossini.

La version la plus récente, sous la direction du grand spécialiste rossinien

Alberto Zedda, avec la génération montante des chanteurs qui maîtrisent

parfaitement ce répertoire, et sont déjà reconnus internationalement, offre

une excellente surprise. La Sicilienne Marianna Pizzolato se glisse avec

bonheur dans le personnage de la volcanique héroïne. Lawrence Brownlee,

bien connu des habitués des retransmissions du Metropolitan Opera, peut

séduire, par la beauté de la voix et son art du chant, plus d’une Italienne.

On n'oubliera pas les pionniers de la « Renaissance Rossini » mais, pour

leur plus grand bonheur, les mélomanes savent que la relève est assurée.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

1

/

47

100%