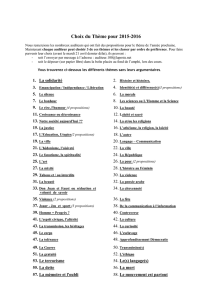

L`hédonisme par Frédéric Rognon, professeur de philosophie

!

!

!

Causerie du Cycle de conférences sur le

plaisir :

offerte par Frédéric ROGNON,

Professeur de philosophie des religions à la Faculté de

Théologie de l’Université de Strasbourg

Titre : !"#$%&'()*+,

!

-+(*).,//,&01&23+,/45/,

67,8+3)&''+),

,

!

!

"#$%&!'()&*!+,$&-!./!0%')!12')&)%!13.%!(3)!4$!%$0$/)%!5!6$)(&*!'1%7&!/3-%$!%$/+3/-%$!

4$!2,'/!4$%/)$%!'.-3.%!4$!2'!8.$&-)3/!4.!43.-$*!+,$&-!./!0%')!12')&)%!4$!%$0$/)%!1'%2$%!4.!

12')&)%*!$-! 9,$&17%$!8.$! /3.&! 1%$/4%3/&!12')&)%! 5!&'03.%$%!+$--$! &3)%:$!$/&$(;2$<! "$--$!

&3)%:$!&$%'!43/+!+3/&'+%:$!5!2,#:43/)&($<!

!

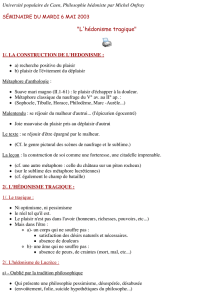

9:"+)1;0+, <:+, ="#$%&'()*+,>! =$! 4:>)/)%')! 2,#:43/)&($! +3(($! :'+, 8&)1:3+,

8#(=&)&8#(<:+,<:(,0&')()1+,?,$3(@+3,=+,8=A()(3,?4.!@%$+!ABCDE!F!12')&)%G,A:,)1A1:1,%+,

BA=+:3,):83C*+.,A:,8&('1,%"+',DA(3+,=+,)+'),%+,="+E()1+'0+F,H.'/4!9$!1'%2$!4.!I!&$/&!

4$! 2,$J)&-$/+$!K*! 9$! +3/038.$! 4$.J! 4$&! 8.'-%$! '++$1-)3/&! 4.! 03+';2$! 4$! I!&$/&!K<! L3.&!

&'0$M!$/!$>>$-!8.,$/!>%'/N')&*!2$!(3-!I!&$/&!K!'!8.'-%$!I!&$/&!KO!P$!1%$()$%!&$/&!4.!(3-!

I!&$/&!K*!43/-!/3.&!1'%2$%3/&!-3.-!'.!23/@!4$!2'!&3)%:$*!(')&!8.)!/,)/-$%0)$/-!1'&!$/+3%$!

)+)*!+,$&-!2$!&$/&!4$&!+)/8!3%@'/$&!4$&!&$/&!?2'!0.$*!2,3.Q$*!2,343%'-*!2$!@3R-!$-!2$!-3.+#$%G*!

+,$&-S5S4)%$!4$&!+)/8!>3/+-)3/&!8.)!1$%($--$/-!'.!+3%1&!4$!1$%+$03)%!+$!8.)!&$!1'&&$!$/!

4$#3%&!4$!2.)*!$-!4,:1%3.0$%!+$%-')/$&!&$/&'-)3/&!5!&3/!+3/-'+-!T!2$&!+)/8!&$/&!3/-!43/+!5!

2'! >3)&! ./! %U2$! 4$! +3//')&&'/+$! ?1$%+$03)%! +$! 8.)! &$! 1'&&$G! $-! ./! %U2$! 4$! &$/&);)2)-:!

?:1%3.0$%!+$%-')/$&!&$/&'-)3/&*!/3-'(($/-!2$!12')&)%!$-!2'!43.2$.%G<!V')&!&)!/3.&!'223/&!

1'%2$%!';3/4'(($/-!4.!12')&)%!+$!&3)%*!9$!/,:038.$!1'&!$/+3%$!+$!1%$()$%!&$/&!4.!(3-!

I!&$/&!K!13.%!4:>)/)%!2,#:43/)&($<!P$!&$+3/4!&$/&!4.!(3-!I!&$/&!K!4:&)@/$!./$!>'+.2-:!4$!

9.@$($/-!$-!4$!4)&+$%/$($/-!8.)!1$%($-!4,:0'2.$%!2$&!+#3&$&!5!2$.%!9.&-$!0'2$.%!T!+,$&-!2$!

I!;3/!&$/&!K*!2$!I!&$/&!+3((./!K*!3.!2$!I!&$/&!1%'-)8.$!K<!"3(($!03.&!2$!+3/&-'-$M*!4,./$!

1'%-! +$--$! &$+3/4$! '++$1-)3/! $J)@$! ./! 8.'2)>)+'-)>*! /$! 1%$/4! 43/+! 1'&! 2$! 03+';2$! 4$!

I!&$/&!K!4$!('/)7%$!';&32.$*!$-!4,'.-%$!1'%-*!1'%'43J'2$($/-*!$22$!+3/+$%/$!2,$J$%+)+$!4$!

2'!%')&3/!$-!/3/!4$&!&$/&!'.!&$/&!1%$()$%!4.!(3-!I!&$/&!K*!5!(3)/&!4,:038.$%!2$!&)J)7($!

&$/&!8.,$&-!2,)/-.)-)3/<!"$!&$+3/4!&$/&!4.!(3-!I!&$/&!K!/,$&-!1'&!/3/!12.&!+3/038.:!4'/&!

('!4:>)/)-)3/!4$!2,#:43/)&($*!&$.2&!2$&!4$.J!4$%/)$%&!&$/&!2$!&3/-<!W2!&,'@)-!4,./$!1'%-!4$!

2'! &)@/)>)+'-)3/*! +,$&-S5S4)%$! 4$! 2,'++$1-)3/*! 4$! +$! 8.$! /3.&! 03.23/&! 4)%$! 23%&8.$! /3.&!

$(123X3/&!./!(3-*!$-!4,./$!>'N3/!12.&!@:/:%'2$!4$!2'!0'2$.%!4,./$!+#3&$*!$-!4,'.-%$!1'%-*!

$/>)/*!4$!2'!4)%$+-)3/*!4$!2,3%)$/-'-)3/*!4$!2'!>)/'2)-:!4,./$!+#3&$<!Y3/+*!8.$!&)@/)>)$!./$!

+#3&$!Z/-! 4,$/! >')%$! 2$! &$/&! 4$! 2,$J)&-$/+$! 4'/&! +$&! 4$.J!

4$%/)$%&! &$/&! 4.! (3-! I!&$/&!K!^! 2$! 12')&)%! $&-! 5! 2'! >3)&! 2'! &)@/)>)+'-)3/! 4$! 2'! 0)$*! $-! &3/!

3%)$/-'-)3/*!5!2'!>3)&!&'!0'2$.%!$-!&'!>)/'2)-:<!H.$!&)@/)>)$!2'!0)$*!13.%!./!#:43/)&-$!Z!_/$!

&.++$&&)3/! 4$! 12')&)%&*! &)! 13&&);2$! ./$! &.++$&&)3/! )/)/-$%%3(1.$*! +$! 8.)! +3/4.)-! 5!

&.&+)-$%!2$&!12')&)%&!23%&8.,)2&!>3/-!&13/-'/:($/-!4:>'.-<!H.$22$!$&-!2'!>)/'2)-:!4$!2'!0)$*!

13.%! ./! #:43/)&-$!Z! P5! '.&&)*! 2'! %$+#$%+#$! 4.! 12')&)%<! P'! 0)$! $&-! 3%)$/-:$*! ')('/-:$*!

4)%)@:$!1'%!+$--$!;3.&&32$!$-!+$-!#3%)M3/!8.,$&-!2$!12')&)%<!`%*!2'!;3.&&32$!$-!2,#3%)M3/!&3/-!

4$.J!(:-'1#3%$&!8.)!:038.$/-!./!)/>)/)!^!2'!;3.&&32$!)/4)8.$%'!-3.93.%&!2$!/3%4!8.$22$!

8.$!&3)-!/3-%$!13&)-)3/!&.%!2'!-$%%$*!$-!2,#3%)M3/!%$+.2$!'.!>.%!$-!5!($&.%$!8.$!2,3/!&$(;2$!

&,$/! %'11%3+#$%<! a)! 2$! 12')&)%! $&-! ./$!;3.&&32$! $-! ./! #3%)M3/*! /3.&! &$%3/&! -3.93.%&! 5!

(]($!4,X!1.)&$%*!+3(($!4'/&!./!1.)-&!&'/&!>3/4!b!'.-%$!(:-'1#3%$!&.@@$&-)0$!&3.0$/-!

$(123X:$!1'%!2$&!1#)23&31#$&<!

!

V')&!<:"+)1;0+,<:+,=+,8=A()(3,>!W2!>'.-!$/-$/4%$!1'%!I!12')&)%!K!?4.!2'-)/!I!12'+$%$!K!F!

12')%$*!]-%$!'@%:';2$G!=":',%+),8G=+),D&'%A*+'1A:E,%+,=A,B(+,ADD+01(B+.,<:(.,?,="&88&)$,

%+, =A, %&:=+:3., )+, 13A%:(1, 8A3, :', $1A1, %+, 2(+';C13+, )+')(2=+., 3$):=1A'1, %+, =A,

)A1()DA01(&', %":', %$)(3, &:, %":', 2+)&(', 8#H)(<:+F!`/!1$.-*! 1'%! $J-$/&)3/*!1'%2$%! 4.!

12')&)%!'.S4$25!4$!2'!&1#7%$!1#X&)323@)8.$*!$/!:038.'/-!2$!12')&)%!)/-$22$+-.$2!3.!&1)%)-.$2<!

c3.&!%$0)$/4%3/&!&.%!+$!13)/-!+'%!2,31:%'-)3/!4,'/'23@)$!8.)!+3/4.)-!5!1'%2$%!4$!12')&)%!

13.%!./$!'.-%$!$J1:%)$/+$!8.$!2$!;)$/S]-%$!&$/&);2$!>$%'!4:;'-!1'%()!2$&!#:43/)&-$&<!`/!

1$.-!:@'2$($/-!+3/&)4:%$%!8.$!2$!12')&)%!$&-!&X/3/X($!4$!2'!032.1-:!$-!4$!2'!93.)&&'/+$*!

(')&!)2!&$(;2$!8.,)2!X!')-!4'/&!+$&!4$.J!4$%/)$%&!03+';2$&!2,$J1%$&&)3/!4,./$!12.&!@%'/4$!

)/-$/&)-:! 4$! 12')&)%*! $-! 43/+! ./$! 4)>>:%$/+$! 4$! 4$@%:! $/-%$! 12')&)%! 4,./$! 1'%-*! 032.1-:!

4,'.-%$! 1'%-*! $-! $/>)/! 93.)&&'/+$<! P$&! #:43/)&-$&! %'4)+'.J! +.2-)0$%3/-! 1'%! +3/&:8.$/-!

2,'%-!4$!2'!93.)&&'/+$!$-!/3/!&$.2$($/-!2,'%-!4.!12')&)%<!

!

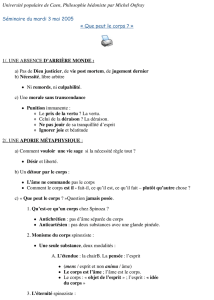

V')/-$/'/-! 8.$! /3.&! '03/&! 4:>)/)! 2,#:43/)&($! +3(($! ./$! 13&-.%$! 1#)23&31#)8.$!

8.)!+3/&)&-$!5!:%)@$%!2$!12')&)%!'.!&-'-.-!4$!0'2$.%!&.1%]($*!'.!13)/-!4,$/!>')%$!2$!&$/&!4$!

2,$J)&-$/+$*!)2!($!%$0)$/-!4$!%())(8+3,:',0+31A(','&*23+,%+,*A=+'1+'%:),?,)&',):I+1F!

P'!8.$&-)3/!4$!2,#:43/)&($*!$/!$>>$-*!$&-!1:-%)$!4$!8.)1%38.3&<!=,$/!')!&:2$+-)3//:!-%3)&*!

8.)!+3/&-)-.$%3/-!2'!-%'($!$-!2$!12'/!4$!(3/!$J13&:<!d%$()$%!('2$/-$/4.!^!/3-%$!:138.$!

&$%')-! ./$! :138.$! #:43/)&-$<! =$! -$/-$%')! 4$! (3/-%$%! 8.$! +$! /,$&-! 1'&! 2$! +'&<! a$+3/4!

('2$/-$/4.!^! 2,:1)+.%)&($! &$%')-! ./! &X/3/X($! 4$! 2,#:43/)&($<! =$! -$/-$%')! 4$! (3/-%$%!

8.$! +,$&-! >'.J<! [-! $/>)/*! -%3)&)7($! ('2$/-$/4.!^! 2$! 9.4:3S+#%)&-)'/)&($! &$%')-! ./!

'/-3/X($!4$!2,#:43/)&($*!2'!>3)!9.4:3S+#%:-)$//$!&$%')-!>3/+)7%$($/-!#3&-)2$!'.!12')&)%<!

=$!-e+#$%')!4$! 03.&! +3/0')/+%$!8.$!-$2!/,$&-! 1'&! 2$!+'&<!a)!9,X! 1'%0)$/&*!9$!13.%%')!')/&)!

%$1'%-)%!&'-)&>')-*!03)%$!+3(;2:*!'0$+!./$!)(1%$&&)3/!4$!;)$/S]-%$*!$-!9,$&17%$!8.$!03.&!

1'%-'@$%$M!+$!12')&)%*!03)%$!+$--$!93.)&&'/+$*!'0$+!(3)<!

!

5,;,J3+*(+3,<:(83&<:&.,%&'0,K,'&13+,$8&<:+,)+3A(1,:'+,$8&<:+,#$%&'()1+F!f>)/!

4$!(3/-%$%!8.$!+$!/,$&-!1'&!2$!+'&*!)2!($!>'.-!1%:&$/-$%!4$!('/)7%$!12.&!'11%3>3/4)$!2'!

13&-.%$!#:43/)&-$<!P,)/0$/-$.%!4$!2,#:43/)&($*!$-!+$2.)!8.)!%$1%:&$/-$!&'!>3%($!2'!12.&!

'+#$0:$*!&,'11$22$!L3()1(88+,%+,MH3N'+<!c3.&!/$!4)&13&3/&!('2#$.%$.&$($/-!4,'.+./!

-$J-$!4$!2.)*!'23%&!8.$!/3.&!&'03/&!8.,)2!$&-!2,'.-$.%!4$!/3(;%$.&$&!g.0%$&*!8.)!3/-!&'/&!

43.-$!:-:!4:-%.)-$&!&3.&!2'!+#%:-)$/-:!$/!%')&3/!4$!2$.%!+'%'+-7%$!)((3%'2<!d%$&8.$!-3.-!

+$!8.$!/3.&!&'03/&!4$!2.)!/3.&!0)$/-!4$!Y)3@7/$!P'h%+$*!+$!>'($.J!+3(1)2'-$.%!4.!4:;.-!

4.! -%3)&)7($! &)7+2$! 4$! /3-%$! 7%$*! 8.)! 2.)! +3/&'+%$! 8.)/M$! 1'@$&! 4'/&! &3/! 3.0%'@$!

)/-)-.2:!^! !"#$% &'()*"+#,% #)% ,#+)#+(#,% &#,% -."/','-.#,% "//0,)*#,<! a$23/! Y)3@7/$! P'h%+$*!

f%)&-)11$! &$%')-! /:! $/! Sijk! $-! (3%-! $/! Sjkl*! )2! &$%')-! 3%)@)/')%$! 4$! "X%7/$*! +323/)$!

@%$+8.$!4$!PX;)$!?+$!8.)!2$!%'11%3+#$!4$!a)(3/!4$!"X%7/$!(')&!+,$&-!&'/&!'.+./!43.-$!2$!

&$.2!13)/-!+3((./!$/-%$!$.J!mG*!&$%')-!0$/.!5!f-#7/$&!'--)%:!1'%!2'!%$/3((:$!4$!a3+%'-$!

43/-!)2!'.%')-!:-:!./!4)&+)12$*!'0'/-!4$!%$0$/)%!5!"X%7/$!$/!jnn!'0'/-!/3-%$!7%$!?2,'//:$!

4$!2'!(3%-!4$!a3+%'-$G!13.%!>3/4$%!&'!1%31%$&-)/@.')$/-! 1'%>3)&! /$--$($/-! 4$! &3/! $/&$)@/$($/-*! $-!

8.,$22$&!&,3113&')$/-!>'%3.+#$($/-!2$&!./$&!'.J!'.-%$&<!f%)&-)11$!'!+$%-')/$($/-!%$N.!5!

f-#7/$&!'.!(3)/&!'.-'/-!4,)/>2.$/+$!4$!2'!1'%-!4$&!&31#)&-$&!8.$!4$!2'!1'%-!4$!a3+%'-$*!

+'%! )2! 1'%-'@$')-! 2$.%! %$2'-)0)&($! +3@/)-)>! $-! (3%'2! $-! '431-')-! 2$.%! (]($! '--)-.4$!

2.+%'-)0$*! 4$.J! 13)/-&! 8.)! 2$! 4)&-)/@.$/-! /$--$($/-! 4$! a3+%'-$! ?8.)! 1%]+#')-!

2,./)0$%&'2)&($!+3@/)-)>!$-!(3%'2*!$-!%$>.&')-!4$!&$!>')%$!1'X$%G<!P$!%$2'-)0)&($!4,f%)&-)11$!

2$! +3/4.)&')-! 5! 4)%$! 8.$! 2'! +3//')&&'/+$! 4$! 2'! 0:%)-:! :-')-! -3-'2$($/-! )22.&3)%$*! $-! /$!

(:%)-')-! 43/+! 1'&! 8.,3/! 2'! %$+#$%+#$*! (')&! 8.$! 2'! 0:%)-';2$! .-)2)-:! 4$&! &$/&! +3/&)&-$! 5!

1%3+.%$%!4.!12')&)%!$-!/3/!4$!2'!+3//')&&'/+$<!"$!&+$1-)+)&($!&$%'!0)0$($/-!+%)-)8.:!1'%!

2$&! %'-)3/'2)&-$&*! 5! +3(($/+$%! 1'%! Y$&+'%-$&*! 8.)! >$%'! %$('%8.$%! 5! 9.&-$! -)-%$! 8.$! 2$!

%$2'-)0)&($!+3@/)-)>!&$!+3/-%$4)-!2.)S(]($*!$/!'>>)%('/-!+3(($!./$!0:%)-:!./)0$%&$22$!$-!

)/-'/@);2$!2$!>')-!8.,)2!/,X!'!1'&!4$!0:%)-:!./)0$%&$22$!$-!)/-'/@);2$*!$-!8.$!2$!%$2'-)0)&($!

/,$&-! $/! %)$/! 2.)S(]($! %$2'-)><! V')&! 2$! %$2'-)0)&($! 4,f%)&-)11$! /,$&-! 1'&! &$.2$($/-!

+3@/)-)>*! )2! $&-! '.&&)! (3%'2*! 1.)&8.$! &)! +#'+./! %$+#$%+#$! &3/! 12')&)%! ?0:%)-:! (3%'2$!

./)0$%&$22$*! /3/S%$2'-)0$*! $/-%$! 1'%$/-#7&$&G*! +#'+./! 2$! -%3.0$! 4)>>:%$(($/-<! P$&!

+3/0$/-)3/&! $-! /3%($&! &3+)'2$&*! $/! -3.-! :-'-! 4$! +'.&$*! 1$.0$/-! ]-%$! '227@%$($/-!

;'>3.:$&*! &)! 2$! 12')&)%! &.;9$+-)0$($/-! 4:-$%()/:! 2,$J)@$<! f)/&)*! 13.%! 2$! +X/)8.$!

f/-)&-#7/$*!1%3+#$!4$&!+X%:/'Q8.$&*!2$!&3(($-!4$!2'!93.)&&'/+$!+3/&)&-')-!5!+3.+#$%!'0$+!

&'!(7%$*!'0'/-!4$!2'!-.$%!1.)&!4$!2'!('/@$%!T!+$--$!'>>)%('-)3/!8.$28.$!1$.!1%303+'-%)+$!

2.)! 1$%($--')-! 4,)/+)-$%! 5! 2'! -%'/&@%$&&)3/*! 4,./! &$.2! +3.1! 4,./! &$.2*! 4$&! -%3)&! -';3.&!

.2-)($&!8.$!&3/-!2,)/+$&-$*!2$!($.%-%$!$-!2$!+'//);'2)&($<!

!

9:+==+), )&'1, %&'0, =+), @3A'%+), =(@'+), %+, =A, 8#(=&)&8#(+, #$%&'()1+,>, a$23/!

f%)&-)11$*! )2! X! '! 4$.J! :-'-&! 4$! 2,e($!^! 2'! 43.2$.%! $-! 2$! 12')&)%<! P$! 12')&)%! $&-! I!./!

(3.0$($/-! 43.J! '++3(1'@/:! 4$! &$/&'-)3/! '@%:';2$!K*! 2'! 43.2$.%! ./! (3.0$($/-!

0)32$/-!$-!1:/);2$<! o3.-!43)-!]-%$! >')-!13.%!93.)%! 4$&! 12')&)%&*!$-!:0)-$%! 2$&!43.2$.%&<!P'!

>)/'2)-:! 4$! 2'! 0)$! $&-! 2$! 12')&)%! 4.! (3($/-! 1%:&$/-*! $-! /3/! 1'&! 2$! ;3/#$.%*! 8.)! $&-! ./!

$/&$(;2$!4$!12')&)%&!1'%()!2$&8.$2&! )2! >'.-!+3(1-$%! 2$&! 12')&)%&!1'&&:&!$-! 2$&! 12')&)%&!5!

0$/)%<!f%)&-)11$!/)')-!43/+!2'!&.1:%)3%)-:!4,./!12')&)%!>.-.%!'.!/3(!4.!12')&)%!'+-.$2*!$-!

43/+! -3.-! )/-:%]-! 5! 4)>>:%$%! 2'! @%'-)>)+'-)3/! )((:4)'-$<! P$! &3.0$/)%! 3.! 2,'--$/-$!

4,:0:/$($/-&!#$.%$.J!/$!+3/&-)-.$!1'&!$/!&3)!./!12')&)%*!+'%!2$!-$(1&!'>>');2)-!$-!4:-%.)-!

2$!(3.0$($/-!4$!2,e($!^!I!f%)&-)11$!&'0')-!93.)%!4.!(3($/-!1%:&$/-*!%'113%-$!Y)3@7/$!

P'h%+$!T!)2!:0)-')-!2'!&3.>>%'/+$!8.$!2,3/!%$/+3/-%$!23%&8.$!2,3/!+#$%+#$!5!93.)%!4$&!+#3&$&!

8.)! /$! &3/-! 1'&! 1%:&$/-$&!K<! "$! >')&'/-*! 2,#:43/)&($! 4,f%)&-)11$! %3(1-! '0$+!

2,$.4:(3/)&($! 4$! 2'! -%'4)-)3/! 1#)23&31#)8.$! @%$+8.$*! &$23/! 2$8.$2! 2$! ;3/#$.%! $&-!

&.1:%)$.%!'.!12')&)%<!P$!12')&)%!$&-!./!;)$/*!(]($!&,)2!$&-!2$!%:&.2-'-!4$&!+#3&$&!%:1.-:$&!

2$&!12.&!#3/-$.&$&!^!2,'+-)3/!1$.-!]-%$!#3/-$.&$*!(')&!2$!12')&)%!8.$!2,3/!$/!-)%$!$&-!$/!&3)!

./$! 0$%-.! $-! ./! ;)$/<! P$&! 12')&)%&! 4.! +3%1&! &3/-! &.1:%)$.%&! 5! +$.J! 4$! 2,e($*! $-! 2$&!

&3.>>%'/+$&!4.!+3%1&!12.&!1:/);2$&!8.$!2$&!1$)/$&!4$!2,e($!^!f%)&-)11$!1%)0)2:@)$!43/+!2$&!

12')&)%&! 4$&! &$/&! ?2$&! +3.%-)&'/$&*! 2$&! ;3/&! %$1'&*! 2,'%@$/-G!'.J! 12')&)%&! )/-$22$+-.$2&! $-!

&1)%)-.$2&<!P,'()-):*!1'%!$J$(12$*!/,$&-!+3/&)4:%:$!8.$!4'/&!./$!1$%&1$+-)0$!.-)2)-'%)&-$!^!

)2!>'.-!'03)%!./!'()!13.%!&3/!.-)2)-:*!1.)&8.$!2$&!1'%-)$&!4.!+3%1&!$22$&S(]($&!/$!/3.&!

&3/-!'@%:';2$&!8.$!4'/&!2'!($&.%$!3\!$22$&!/3.&!&3/-!.-)2$&<!

!

"3(($! -3.93.%&*! Y)3@7/$! P'h%+$! /3.&! %'113%-$! '.! &.9$-! 4,f%)&-)11$! ./! +$%-')/!

/3(;%$! %"A'+0%&1+), +1, %"A8#&3()*+)F! f.! &.9$-! 4$! &3/! (:1%)&! 4$&! +3/0$/-)3/&*!

23%&8.,3/!2.)!4$('/4'! 8.$2! :-')-!2,'0'/-'@$! 4,]-%$!1#)23&31#$*! )2!%:13/4)-!^! I!a)! 2$&!23)&!

4)&1'%')&&')$/-*! /3-%$! 0)$! /,$/! &$%')-! 13)/-! +#'/@:$!K<! a3/! &$/&! 4$! 2'! %:1'%-)$! &$!

('/)>$&-$!:@'2$($/-!'.!&.9$-!4$!&'!@3.%('/4)&$*!1.)&8.,5!+$2.)!8.)!2'!2.)!%$1%3+#')-!)2!4)-!

&.%S2$S+#'(1!^!I!o.!/,'+#7-$%')&!&'/&!43.-$!1'&!+$&!;3//$&!+#3&$&!13.%!-%3)&!&3.&!Z!8.)!

2.)!%$1%3+#'!4$!0)0%$!'0$+!./$!>)22$!4$!93)$*!)2!%:13/4)-!13:-)8.$($/-!^!I!L3X$MS03.&!./$!

4)>>:%$/+$!$/-%$!./$!(')&3/!8.)!'!$.!;$'.+3.1!4$!23+'-')%$&!$-!./$!8.)!/,'!9'(')&!:-:!

#';)-:$!Z!d3.%8.3)!43/+!X!'.%')-S)2!./$!4)>>:%$/+$!$/-%$!+3.+#$%!'0$+!./$!>$(($!8.)!'!

;$'.+3.1!&$%0)!$-!+3.+#$%!'0$+!./$!>$(($!)/-'+-$!Z!K!P$!-X%'/!Y$/X&!2.)!43//'!./!93.%!

4$! +#3)&)%! $/-%$! -%3)&! >)22$&! 4$! 93)$!T! )2! %:13/4)-! 8.,)2! 2$&! $((7/$%')-! -3.-$&! 2$&! -%3)&!T!

-3.-$>3)&*!'1%7&!2$&!'03)%!($/:$&!9.&8.,5!&'!13%-$*!)2!2$&!%$/03X'*!-'/-!)2!:-')-!$/+2)/!'.&&)!

;)$/! 5! 1%$/4%$! 8.,5! 2')&&$%<! "$--$! '/$+43-$! $&-! 1%:&$/-:$! 1'%! Y)3@7/$! P'h%+$! +3(($!

@'@$! 4$! 2);$%-:!T! 3/! 1$.-! +$1$/4'/-! &$! 4$('/4$%! &,)2! /$! -:(3)@/$! 1'&! 12.-U-! 4,./$!

+$%-')/$!4:1$/4'/+$!5!2,:@'%4!4$!&$&!)/&-)/+-&!3.!4$!&$&!1.2&)3/&<!_/!4$%/)$%!$J$(12$*!

'.&&)! &X(1'-#)8.$! 8.$! 2$&! '.-%$&*! 1$%($-! 4$! 1%$/4%$! 2'! ($&.%$! 4$! 2'! -$/&)3/!

)/&.%(3/-';2$! $/-%$! 2,#:43/)&($! 4,f%)&-)11$! $-! ./$! :-#)8.$! &3.+)$.&$! 4,'2-:%)-:!T! 3/!

2,'++.&')-!$/!$>>$-!4$!&,]-%$!4:;'%%'&&:!4$!&3/!>)2&!+3(($!&,)2!/,:-')-!1'&!4$!2.)*!+$!5!8.3)!)2!

%:-3%8.'!^!I!P$&!13.J!'.&&)!&3%-$/-!4$!/3.&*!$-!13.%-'/-*!+3(($!)2&!&3/-!)/.-)2$&*!/3.&!

/3.&!#e-3/&!4$!/3.&!$/!4:;'%%'&&$%O!K!

!

O+==+, +)1, =A, 8&)1:3+, #$%&'()1+, %"L3()1(88+.!43/-! 2'! %'4)+'2)-:! $-! 2,3.-%'/+$! /$!

43)0$/-!1'&!>')%$!3.;2)$%!<:"+==+,0&33+)8&'%, +',DA(1, )13(01+*+'1,?,=A, %$D('(1(&'!8.$!

/3.&!'03/&!43//:$!4$!2,#:43/)&($!^!./$!13&-.%$!1#)23&31#)8.$!8.)!+3/&)&-$!5!:%)@$%!2$!

12')&)%!'.!&-'-.-!4$!0'2$.%!&.1%]($*!'.!13)/-!4,$/!>')%$!2$!&$/&!4$!2,$J)&-$/+$<!a)!2$!12')&)%!

$&-!2'!0'2$.%!&.1%]($*!-3.-$!'.-%$!+3/&)4:%'-)3/!43)-!2.)!]-%$!&'+%)>):$<

%$0$/3/&!5!/3-%$!8.$&-)3/!)/)-)'2$!^!'&13+,$8&<:+,)+3A(1;+==+,:'+,$8&<:+,#$%&'()1+,>!

Y'/&! ./! 2)0%$! )/-)-.2:! 12% )3*2++"#% &0% -/2","*!?pnnqG*! =$'/S"2'.4$! r.)22$;'.4! -$/4! 5! 2$!

4:(3/-%$%<!Y'/&!2$!&)22'@$!4.!I!=3.)%!&'/&!$/-%'0$&!K!4$!V')!lq*!)2!1'%-!4$!2,$J$(12$!4$!2'!

1:431#)2)$!^!+$!8.,)2!'11$22$! I!2,'0$/-.%$! 1:431#)2$!K<!_/$! +3(12')&'/+$! +3.1';2$!'! :-:!

$/-%$-$/.$!1$/4'/-!./$!8.)/M')/$!4,'//:$&*!$/0$%&!2$&!+3/>$&&)3/&!4$!>3)!1:431#)2$&*!2$!

()2)-'/-)&($!1:431#)2$!&.%>'/-!&.%!2,)/4.2@$/+$!1'/3%'()8.$!4$!2,31)/)3/<!"$!/,$&-!8.,5!

1'%-)%!4.!()2)$.!4$&!'//:$&!qs!8.$!2$&!()2)-'/-&!1:431#)2$&!3/-!+$&&:!4$!>')%$!%$+$--$<!

V')&! 1%:+)&:($/-*! +$! %$/0$%&$($/-! -3.-! 5! >')-! &')&)&&'/-! 4.! %$@'%4! 13%-:! &.%! 2'!

1:431#)2)$*! 8.$! =$'/S"2'.4$! r.)22$;'.4! /,'/'2X&$! 1'&! 0%')($/-*! )/4)8.$! 8.$! /3.&! /$!

&3(($&!1'&!4'/&!./$!1:%)34$!#:43/)&-$<!P$!%$-3.%!4$!2'!%7@2$*!4$!2'!/3%($*!1'%>3)&!'0$+!

2'! (]($! 0)%.2$/+$! $-! 2'! (]($! 3.-%'/+$! 8.,$22$! '0')-! :-:! ;'>3.:$! $-! ';32)$! ?'0$+! 2$&!

4:%)0$&! 8.$! 2,3/! &')-! $-! 8.)! +.2()/$/-! '.! 1%3+7&! 4,`.-%$'.G*! %'11$22$! 2$&! %$-3.%&! 4$!

;'2'/+)$%! 8.)! -%'0')22$/-! 2,31)/)3/! $/! 1%3>3/4$.%<! =$'/S"2'.4$! r.)22$;'.4! &-)@('-)&$! 5!

9.&-$!-)-%$!2$!1'&&'@$!4$!2'!2);:%'-)3/!5!2,)/93/+-)3/!4.!12')&)%*!/3-'(($/-!&$J.$2<!Y'/&!2'!

%#:-3%)8.$!1.;2)+)-')%$*!1'%!$J$(12$*!2$!12')&)%!/,$&-!12.&!1%:&$/-:!+3(($!>'+.2-'-)>*!(')&!

+3(($!)(1:%'-)><!`/!/,'%%]-$!1'&!2$!12')&)%*!4$!(]($!8.,3/!/,'%%]-$!1'&!2$!1%3@%7&!^!)2!$&-!

&3.0$%')/*!X!%:&)&-$%!&$%')-!./!('/8.$($/-!'.!1%3@%7&!'.-'/-!8.,5!2'!%7@2$!+3((./$<!P$!

4$03)%!4$!12')&)%!$&-!')/&)!+'+#:!&3.&!2,'&1$+-!4,./$!2);:%'-)3/<!V')&!/3.&!&3(($&!4'/&!

./$! 23@)8.$! 4$! 1$%>3%('/+$&*! )/4.)-$! 1'%! 2$&! -$/4'/+$&! 23.%4$&! 4$! 2'! &3+):-:!

-$+#/)+)$//$*!+$!8.)!$&-!-%7&!23)/!4$!2'!1$%&1$+-)0$!#:43/)&-$!4,./!f%)&-)11$<!f)/&)*!&)!1'%!

$J$(12$!2$&!(3472$&!4$!+3(13%-$($/-!&$J.$2!&3/-!'.93.%4,#.)!-%7&!/3%('-)>&*!@:/:%'/-!

4$! 2'! &3.>>%'/+$! 13.%! +$.J! 8.)! /$! 1$.0$/-! 1'&! &,X! +3/>3%($%*! +,$&-! 8.$! 2$! 12')&)%*!

1'%'43J'2$($/-*! /,$&-! 12.&! 2'! 0'2$.%! &.1%]($! +3(($! 13.%! f%)&-)11$*! (')&! 8.,)2! '! :-:!

4:-%U/:!4$!+$!&-'-.-!1'%!2$!4)t-'-!4$!2,$>>)+'+)-:*!4$!2'!1$%>3%('/+$*!4$!2,$J+$22$/+$*!+$!8.)!

/,$&-! 1'&! 2'! (]($! +#3&$<! P'! ($)22$.%$! 1%$.0$! $/! $&-! 8.$! 2'! &3.>>%'/+$! $&-! '4()&$*!

)/-:@%:$! +3(($! 2$! 1%)J! 5! 1'X$%*! +$! 8.)! :-')-! )/+3/+$0';2$! 4'/&! 2'! 13&-.%$! #:43/)&-$!

4,f%)&-)11$<!a)! +$%-')/$&! '>>)/)-:&!1$.0$/-!]-%$!%$1:%:$&! $/-%$!2,#:43/)&($! '/-)8.$!4$&!

+X%:/'Q8.$&! $-! 2$&! %$1%:&$/-'-)3/&! 13&-S(34$%/$&! 4$! /3&! +3/-$(13%')/&! ?2$! +.2-$! 4.!

+3%1&*! 2,)/&)&-'/+$! &.%! 2,)/&-'/-! 1%:&$/-*! 2'! ()&$! $/! +'.&$! 4.! +'%+'/! (3%'2*! ./! +$%-')/!

1'/&$J.'2)&($G*! 4$&! 13)/-&! 4$! %.1-.%$! 2$&! 4)&-)/@.$/-! %'4)+'2$($/-! ?2$! +3/&.(:%)&($!

4$!2'!&3+):-:!4,';3/4'/+$!&-)(.2:!1'%!2,)/4.&-%)$!1.;2)+)-')%$!'0$+!-3.-$&!2$&!>%.&-%'-)3/&!

8.,)2!@:/7%$*!2,:($%@$/+$!4,./$!/3.0$22$!/3%('-)0)-:!4$!-X1$!-$+#/)+)$/*!$-!2'!1%:@/'/+$!

3.!2'!%:&.%@$/+$!4,./$!/3%('-)0)-:!-%'4)-)3//$22$!8.)!+'/'2)&$!2$&!$J1%$&&)3/&!2:@)-)($&!

4.!12')&)%G<!

!

u!4:>'.-!4,]-%$!#:43/)&-$!'.!&$/&!&-%)+-*!/3-%$!:138.$!&$%')-S$22$!:1)+.%)$//$!Z 6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%