à voir en famille la rentrée théâtrale féerique - Le Granit

www.legranit.org

n°2

OPÉRA

À VOIR

EN FAMILLE

Journal JANVIER FÉVRIER MARS 2012

LA RENTRÉE

THÉÂTRALE

DE JANVIER :

NASSER DJEMAÏ &

JOËL POMMERAT

IL ÉTAIT UNE FOIS...

LE THÉÂTRE DE BELFORT

LA CRÉATION

FÉERIQUE

DU “SONGE

D’UNE NUIT D’ÉTÉ”

À LA RENCONTRE DES

BELFORTAINS

AVEC LE BALAGAN SYSTÈME

LA RENTRÉE THÉÂTRALE

DE JANVIER :

NASSER DJEMAÏ & JOËL POMMERAT

PAGE 4 ET 7

À VOIR EN FAMILLE :

LA PETITE RENARDE RUSÉE

PAGE 8

UN “CONCERT DE THÉÂTRE”

8760 HEURES

PAGE 10

CRÉATION

LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ

& SOIRÉE FESTIVE

PAGE 12

Le Granit est subventionné par

la Ville de Belfort, la DRAC

Franche-Comté, le Conseil général

du Territoire de Belfort,

la Communauté de

l’Agglomération Belfortaine

et le Conseil régional de

Franche-Comté.

Directeur de la publication :

ierry Vautherot

Responsable de la publication :

Elise Ruysschaert

Rédaction :

Jérôme Araujo, Elise Ruysschaert

Graphisme : Stéphanie Renaud

Tirage 4000 exemplaires

Imprimé par Est Imprim,

Montbéliard

N° licences 1-1045584,

2-1045585, 3-1045586

n°2

JOURNAL

JANVIER FÉVRIER MARS 2012

Avec ce second trimestriel nous poursuivons notre objectif de

tisser un lien plus étroit entre chacun(e) d’entre vous, les artistes

qui jouent leurs spectacles sur nos plateaux, ceux qui les répètent

dans l’optique d’une création à venir, et nous-mêmes.

La légère et légitime inquiétude de la rentrée est passée.

Nous avions besoin de retrouver une audience plus large que

celle des dernières saisons. Un besoin essentiel pour que le

Granit puisse continuer à assumer en même temps ses missions

de création et de diffusion. Nous franchissons le cap des 2000

abonnés au 30 novembre et la fréquentation de la saison devrait

être multipliée par deux par rapport à la saison passée.

Merci à toutes et à tous pour votre confiance.

Et puisque vous avez eu l’occasion d’assister peut-être à

plusieurs spectacles de cette saison 2011/2012, nous aimerions

vous convier en janvier à une rencontre pour évoquer tout

simplement des spectacles que vous avez vus, comment vous les

avez “reçus”. De notre place, l’équipe du Granit et moi-même,

nous voyons bien que certains spectacles programmés en

octobre/novembre ont reçu un très bel accueil, d’autres ont

provoqué des réactions contrastées : pour ceux-là est-ce

l’esthétique propre au spectacle, la façon dont nous les avons

présentés qui sont en cause, vos attentes de spectateurs ?

Nous aimerions en parler avec vous.

Dans l’attente, nous vous souhaitons les meilleures fêtes

de fin d’année et une année 2012 à la hauteur des espoirs

qui nous animent.

ierry Vautherot, directeur du Granit

© Dorian Rollin

Photo de couverture :

Murmures des murs

© Richard Haughton

Spectacle présenté

les 27 et 28 janvier au Granit

Nous vous convions à une rencontre le lundi 23 janvier

à 18h30 au Granit autour d’une galette des rois, pour

échanger sur les spectacles de la saison. A très bientôt !

LES GRANDS NOMS

DU JAZZ AU GRANIT

PAGE 14

CONCERTS & DANSE

SANDWICHS

PAGE 15

LA GALERIE DU GRANIT

AKI LUMI &

DOMINIQUE DE BEIR

PAGE 16

LE GRANIT ET BALAGAN

SYSTÈME À LA RENCONTRE

DES BELFORTAINS

PAGE 18

IL ÉTAIT UNE FOIS...

L’HISTOIRE DU THÉÂTRE

PAGE 20

LES ÉQUIPES

À LA COOPÉRATIVE

PAGE 22

Retrouvez l’ensemble de la

programmation, des photos,

vidéos, extraits musicaux

et autres compléments

d’information sur notre site

Internet : www.legranit.org

Vous pouvez également

recevoir nos lettres

d’information web en vous

inscrivant sur le site et

réserver ou acheter vos billets

directement en ligne.

Accédez au site internet du Granit

grâce à votre téléphone mobile,

en flashant le code ci-dessus.

LA RENTRÉE THÉÂTRALE DE JANVIER

Invisibles

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

NASSER DJEMAÏ

JEUDI 5 JANVIER À 19H30

VENDREDI 6 À 20H30

AU GRANIT

CAT. B / TARIFS DE 7 À 18 €

Rencontres avec l’équipe du spectacle

à l’issue des représentations.

Le comédien et metteur en scène Nasser Djemaï est au Granit

pour présenter deux spectacles appartenant à une trilogie.

Nous accueillons d’abord la nouvelle création, “Invisibles”

qui clôt la série de trois spectacles. “Une Étoile pour Noël”,

le premier volet, sera présenté en avril 2012, en collaboration

avec le CIE Les 3 Chênes.

Récits personnels et contes universels, les spectacles de Nasser

Djemaï, s’ancrent dans le réel pour se l’approprier et le dépasser.

Invisibles, c’est l’histoire bouleversante

d’une rencontre. Martin, la trentaine,

hérite d’un petit coffret avec un nom

et une adresse qui vont être le point

de départ d’une quête d’identité. Les

invisibles : qui sont-ils ? Des travailleurs

immigrés, écartelés entre les deux rives

de la Méditerranée, qui ont vieilli ici, en

France. Ils y ont apporté leurs rêves,

mais ils sont devenus des fantômes.

Nasser Djemaï

“Le texte de Nasser Djemaï, publié chez

Actes Sud-Papiers, est tenu, équilibré,

écrit avec élégance. La mise en scène est

sobre, efficace. Les comédiens Angelo

Aybar, Azzedine Bouayad, Kader Kada,

Mostefa Stiti et Lounès Tazaïrt imposent

leur présence humaine et forte. Sans

en rajouter, ils créent l’émotion. On suit

avec une intensité peu commune et une

conscience douloureuse cette “Tragédie

des Chibanis”. Quand le théâtre dit le

monde mieux qu’un documentaire, c’est

qu’il rime avec art. Bravo, Nasser Djemaï.”

Philippe Chevilley, Les Echos, novembre 2011

“Le spectacle Invisibles allie avec

bonheur la justesse sociologique et

un lyrisme pudique. Récit initiatique

mené sur un mode poétique indéniable,

sous lequel se faufile en sourdine une

réflexion d’ordre politique irréfutable, la

réalisation d’Invisibles témoigne à l’envi

de l’essence du talent de Nasser Djemaï.”

Jean-Pierre Léonardini, L’Humanité

Rencontre avec Nasser Djemaï

“Une Étoile pour Noël”, “Les Vipères se

parfument au jasmin” et maintenant

“Invisibles” forment un triptyque qui

traite de questions sociales. Comment

êtes-vous venu à intégrer ces discours

sur la société à une pratique de théâtre ?

Cela remonte à mon parcours, à travers

des codes sociaux. C’est un peu ce que

j’ai vécu à travers ma famille et l’école.

J’ai senti le fossé entre ces deux mondes.

J’ai aussi eu un parcours dans un milieu

bourgeois et catholique, à l’Aumônerie,

à Grenoble. Des amis m’avaient proposé

de les rejoindre, simplement parce qu’ils

avaient des activités le week-end et que

moi, je ne faisais rien. Cela me permettait

de m’évader un peu. C’est cette sorte de

schizophrénie sociale dans laquelle j’ai

grandi, que l’on retrouve dans mes créa-

tions théâtrales.

Vous avez suivi une formation de comé-

dien. Comment et pourquoi êtes-vous

passé à l’écriture et à la mise en scène ?

J’ai eu la chance de faire deux bonnes

écoles, celle de la comédie de Saint-

Etienne et une école de théâtre à Birmin-

gham en Angleterre. Ces deux formations

m’ont permis à la fois de me former au

jeu de comédien, mais également à la

mise en scène et à la dramaturgie. J’ai

appris à étudier les scènes du répertoire,

à comprendre pourquoi ces scènes fonc-

tionnent, comment elles sont écrites,

quelles sont les forces qui entrent en

interaction, qu’est-ce qui fait que le récit

avance, l’intérêt de la pièce… C’est une

alchimie. Cela forme un tout.

Quand vous terminez l’écriture d’une

pièce, avez-vous besoin de l’expérimen-

ter sur la scène ?

Truffaut disait : “On corrige un scénario

au tournage et on corrige le tournage au

montage”. Il y a des choses que l’on écrit

et l’on se dit, enthousiaste, que cela va

fonctionner sur le plateau. En fait, cela

ne donne absolument rien. Inversement,

sur la scène, un acteur fait une proposi-

tion, un déplacement par exemple, qui va

être signifiant. Il y a une autre écriture qui

est celle de la scène, où l’on va essayer

de trouver la justesse. Ces réajustements

sont indispensables, car rien ne se passe

comme prévu.

Sur “Invisibles”, le processus d’écriture

a été particulier. Pourriez-vous nous

rappeler votre cheminement ?

C’est en effet un processus particulier.

J’ai mené des enquêtes assez longues

et fastidieuses à travers des cafés de

chibanis, dans des mosquées, dans les

quartiers. J’ai recueilli également les

histoires de mon père entendues dans

mon enfance. Je me suis également beau-

coup documenté. Beaucoup d’études, de

thèses universitaires ont été réalisées

sur ces hommes. Grâce à cette matière,

j’ai pu en tirer une histoire. De manière

intuitive, j’ai réalisé que les choses se

recoupaient. C’est dans ce regroupement

d’informations que le mot “Invisibles”

m’est apparu.

En écrivant la pièce, la première question

qui s’est posée pour moi était celle de la

langue. Dans quelle langue ces hommes

vont se parler ? Si j’avais voulu m’appro-

cher de la réalité, ils se seraient parlé en

arabe. Dans ce cas, comment pouvais-

je justifier la langue française ? J’ai donc

eu l’idée d’utiliser un personnage qui

s’appelle Martin, qui n’est pas d’origine

arabe ou musulmane, et qui va entrer

dans ce monde par accident. Le specta-

teur est ainsi amené à découvrir la vie de

ces hommes par ce regard neuf et naïf.

Invisibles est l’histoire d’une rencontre

entre un jeune homme qui n’a jamais

connu son père, en face d’hommes qui

n’ont jamais connu leurs enfants. J’ai

souhaité aussi qu’il y ait de l’humour. Les

chibanis sont des hommes avec qui l’on

rit beaucoup.

Qui sont les chibanis précisément?

En arabe dialectale, Chibanis veut dire

“vieux”, “cheveux blancs”. Pour parler

de ces hommes, pour parler de leur

parcours, il faudrait raconter cinquante

ans d’histoire. Pour l’aborder, j’ai pris une

petite fenêtre, qui est celle des hommes

qui n’ont pas fait venir leur famille en

France et qui sont aujourd’hui prison-

niers entre deux mondes, très isolés

pour la plupart, de santé fragile, avec

des retraites misérables… Ces hommes

ont tellement pris l’habitude d’être seuls

qu’ils se mettent à parler à des fantômes.

Ils ont aussi conservé de leurs pays d’ori-

gine, une vision de carte postale.

La grande

et fabuleuse

histoire

du commerce

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

JOËL POMMERAT

JEUDI 12 JANVIER À 19H30

VENDREDI 13 À 20H30

AU GRANIT

CAT. B / TARIFS DE 7 À 18 €

Rencontre avec l’équipe du spectacle,

jeudi 12 janvier à l’issue de la

représentation.

Avec “La grande et fabuleuse histoire du commerce”,

accueilli au Granit en janvier, et “Pinocchio”

programmé en mars, Joël Pommerat est à l’honneur

ce trimestre. Arrêtons-nous sur le parcours de

ce talentueux auteur et metteur en scène.

Un des créateurs les plus pertinents de

la scène actuelle, Joël Pommerat, né

en 1963, est un auteur dramatique et

metteur en scène français qui monte ses

propres textes, aux univers fascinants et

mystérieux.

Après avoir été acteur pendant plusieurs

années, il se consacre exclusivement à

l'écriture théâtrale depuis 1986. Cher-

chant à relier le processus de son écriture

à la scène, il fonde la Compagnie Louis

Brouillard en 1990.

Il décide alors de monter une pièce par

an pendant 40 ans et de s'engager à

embaucher à chaque pièce les sept

acteurs avec lesquels il travaille.

À partir de 1997, un réseau de soutien et

de fidélité se constitue alors autour de la

compagnie. Depuis 2003, ses textes sont

édités chez Actes Sud-Papiers.

En juillet 2006, Joël Pommerat et la

compagnie Louis Brouillard sont invités

au 60ème festival d'Avignon, avec Le Petit

Chaperon rouge (programmé au Granit

en décembre 2006), Au monde et Les

Marchands (programmé au Granit en avril

2006).

En 2007, il est lauréat du 3ème Grand Prix

de littérature dramatique avec son texte

Les Marchands (Actes Sud-Papiers).

Actuellement, Joël Pommerat est artiste

associé à l'Odéon-éâtre de l'Europe

jusqu'en juin 2013 et au éâtre Natio-

nal de Belgique. Sa compagnie a obtenu

le Molière 2011 de la compagnie pour le

spectacle Ma chambre froide.

Dans le paysage théâtral français, Joël

Pommerat, 47 ans, a ceci de précieux

qu’il cultive sa singularité au prix

d’une obstinée fidélité. Celle d’une folle

promesse qu’il a faite, un jour de l’an

2000, à sa troupe, Louis Brouillard

(Molière de la meilleure compagnie) :

monter chaque année une nouvelle

création, jusqu’à ce que mort s’en suive.

Avec la même règle du jeu depuis presque

vingt ans : écrire, à partir du travail

Concernant les comédiens d’“Invisibles”,

vous aviez envisagé de faire interpréter

les personnages par les chibanis, eux-

mêmes. Pourquoi avez-vous finalement

choisi des comédiens professionnels ?

Je me suis en effet posé cette question

dès le départ, mais c’est simple à formu-

ler, le théâtre est un métier. Être acteur

est un métier. Je souhaitais emmener

Invisibles à un endroit que seuls des

professionnels pouvaient atteindre. La

possibilité de travailler avec des chibanis,

comédiens amateurs, aurait été envisa-

geable si j’avais eu en tête de faire passer

des témoignages. Or, dans le spectacle, il

s’agit de personnages, avec des parcours,

une dramaturgie, des contraintes tech-

niques, des répétitions intenses de neuf

heures par jour sur plusieurs mois.

Dans “Une Étoile pour Noël”, qu’est-ce

qui vous a attiré le plus : raconter votre

histoire personnelle ou la fable univer-

selle ?

Être dans une démarche universelle est

mon ambition. À partir d’un parcours

très personnel, j’essaie d’ouvrir pour que

tout le monde puisse s’y reconnaître.

Une Étoile pour Noël raconte surtout la

schizophrénie sociale d’un jeune homme

prénommé “Nabil” à qui l’on va donner

le prénom de “Noël”. Grâce à ce change-

ment de prénom, les portes vont s’ouvrir

plus facilement, mais de manière illusoire.

Cela raconte aussi le complexe d’infério-

rité. Nabil est aussi un personnage sur

lequel les autres projettent des envies,

des projets, sans se soucier de sa propre

quête. Il se rend compte que pour faire

plaisir, pour être accepté du regard des

autres, il va dire “oui” à tout. Il dit “oui”

à son père qui lui demande de ne pas lui

ressembler, il dit “oui” à cette grand-

mère qui va changer son prénom… C’est

l’histoire de l’ascension sociale d’un petit

garçon, parti de rien, qui se retrouve en

Terminale avec mention “Très Bien”, qui

change de langage et de comportement.

Évidemment, plus dure sera la chute.

Vous interprétez tous les personnages

d’“Une Étoile pour Noël” mais vous aviez

besoin d’être mis en scène...

Ce projet ne pouvait être monté seul.

La metteuse en scène Natacha Diet, qui

participe aussi à Invisibles, a été très

présente sur l’écriture et à la direction

d’acteur. Sans elle, cela aurait été trop

dangereux. J’aurai pu tomber dans la

complaisance ou l’écueil d’une caricature

de One Man Show. Ce regard extérieur a

permis que l’histoire ne s’éparpille pas.

Une Étoile pour Noël a une réelle drama-

turgie et laisse la place à la poésie.

Propos recueillis par Jérôme Araujo

–Photographies du spectacle Invisibles

© Philippe Delacroix–

Pinocchio

D’APRÈS CARLO COLLODI

MISE EN SCÈNE JOËL POMMERAT

MERCREDI 28 MARS À 19H30

AU GRANIT

CAT. B / TARIFS DE 7 À 18 €

À partir de 8 ans

© Elisabeth Carecchio

Pinocchio

La grande et fabuleuse histoire du commerce

Une étoile

pour Noël

ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION

NASSER DJEMAÏ

MISE EN SCÈNE NATACHA DIET

MERCREDI 11 AVRIL À 20H30

AU GRANIT

TARIF UNIQUE : 5€

RÉSERVATIONS

CIE LES 3 CHENES UNIQUEMENT

2, avenue des Sciences et de l’Industrie,

BAT. 86A / 90000 Belfort

03 84 55 18 12 ou 03 84 55 21 72

www.cie3chenes.org

d’improvisation de ses acteurs, un

théâtre cinématographique, habité de

réalité sociale. Comme une succession

de plans séquences, alternance de

noirs absolus et de lumière irréelle, d’où

surgissent le rêve, la beauté et l’étrange.

Grégoire Biseau, Libération, mars 2011

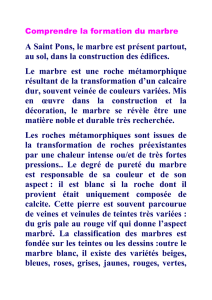

À VOIR EN FAMILLE

La Petite

Renarde Rusée

OPÉRA LEOŠ JANÁČEK

MISE EN SCÈNE

CHARLOTTE NESSI

MARDI 31 JANVIER À 20H30

À LA MAISON DU PEUPLE

CAT. A / TARIFS DE 8 À 24 €

À partir de 9 ans

Rencontre avec l’équipe du spectacle à

l’issue de la représentation.

© Xavier Pinon

Pourquoi avez-vous décidé de monter “La Petite Renarde Rusée“ de Janàček ?

Depuis vingt ans, beaucoup de personnes me disent que cette œuvre me

correspond bien. Je n’ai jamais su très bien pourquoi, et j’aime bien ce

mystère. Peut-être ce rapport à la nature, à l’enfance ?

Il y a aussi cette manière qu’a le compositeur d’embrasser la vie avec sa

musique. Cette musique s’infiltre dans tous les espaces. Je dois dire enfin que

je suis particulièrement touchée par la musique du XXème siècle.

En raison du grand nombre de musiciens, vous avez choisi une adaptation ?

Quelle en est la nature ?

L’adaptation a été faite par Alexander Krampe à l’Opéra de Zurich. Cette

adaptation laisse toutes ses lettres de noblesse à l’opéra original. Elle privilé-

gie aussi l’histoire et le rapport entre les animaux et les hommes, les scènes

entre les humains n’ayant pas été gardées.

On retrouve dans ce spectacle votre constant travail entre amateurs et

professionnels ? Qu’est-ce que cela vous apporte ?

Dans La Petite Renarde Rusée, la partition du petit groupe de renardeaux est

très riche, très écrite et faite d’onomatopées, Janàček ayant vraiment essayé

de retranscrire le langage des animaux. Seuls des enfants ayant une forma-

tion peuvent assumer cette partition. Ils ont donc été choisis pour leur expé-

rience. Mais ce que j’aime dans ce rapport professionnels/amateurs, c’est

l’énergie qui s’en dégage. Chaque groupe amène quelque chose à l’autre.

Cette interaction fragilise et donne une force à chaque nouveau projet.

Charlotte Nessi, qui dirige l’ensemble Justiniana,

implanté en Franche-Comté, retrouve Belfort pour une

unique représentation de l’opéra de Janàček.

Un opéra à voir en famille, pour 12 musiciens et 25 chanteurs,

véritable conte philosophique sur le rapport entre les

animaux et les hommes, la nature, l’amour, la liberté,

le cycle de la vie et de la mort, le temps qui passe.

Entretien avec Charlotte Nessi

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%