Journal - Le Granit

www.legranit.org

THÉÂTRE

ÉVÉNEMENT

“TARTUFFE”

À LA MAISON DU PEUPLE

“BOXE, BOXE” :

LE MARIAGE VIRTUOSE

DU HIPHOP ET

DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

LE 20 AVRIL, VIVEZ

UNE NUIT FANTASTIQUE !

Journal

du Granit

le

/ °

LE THÉÂTRE AU BACCALAURÉAT

HIPHOP &

MUSIQUE CLASSIQUE

BOXE, BOXE

PAGE 4

THÉÂTRE

À LA MAISON DU PEUPLE

TARTUFFE

PAGE 6

DANSE / CRÉATION

EXQUISITE CORPSE

PAGE 10

HISTOIRES FANTASTIQUES

LA NUIT FANTASTIQUE &

LES FANTÔMES NE PLEURENT PAS

PAGE 14

Directeur de la publication :

ierry Vautherot

Responsable de la publication :

Elise Ruysschaert

Rédaction :

Jérôme Araujo, Elise Ruysschaert

Graphisme : Stéphanie Renaud

Tirage 4000 exemplaires

Imprimé par Est Imprim,

Montbéliard

N° licences 1-1045584,

2-1045585, 3-1045586

n°3

AVRIL MAI JUIN 2012

MÉTÉO CAPRICIEUSE

À l’heure où ce numéro 3 de notre journal trimestriel part à l’impression, nous

ne savons toujours pas si le montant de 6 % de la subvention du ministère

de la Culture, gelé par décision gouvernementale, sera ou non dégelé. Plus

le temps avance, en dépit de la hausse du thermomètre, plus nous sommes

légitimement inquiets. D’autant que ce gel, convertible en annulation

budgétaire, s’amplifie d’une baisse de 1 % du même ministère de la Culture et

de la perspective, après navette entre le Sénat et l’Assemblée, d’un Collectif

budgétaire.

Après la baisse de 10 % en 2010 de la subvention du Conseil général, après

des années de + 0 %, qui correspondent à une baisse réelle de nos capacités

d’activité compte tenu de l’augmentation du coût de la vie et des charges

fixes, c’est à une modification profonde de l’activité même du Granit que nous

sommes confrontés.

Une activité qui schématiquement repose sur trois piliers :

- la partie visible : la diffusion de spectacles ;

- celle qui alimente cette part d’activité : l’aide à la création par la production

de spectacles, sans quoi, en accord avec Monsieur de La Palisse, les spectacles

n’existeraient pas ;

- tout le travail d’action culturelle que nous menons sur notre territoire en

direction des publics diversifiés, jeunes et adultes.

C’est en résumé le cahier des charges d’une scène nationale, au cœur d’un

réseau de plus de 70 établissements au plan national. Avec cette particularité

du Granit de s’être inscrit très tôt dans l’accompagnement des équipes

artistiques en création, en leur fournissant des moyens logistiques (salle de

répétitions, appartements, prise en charge des hébergements) et financiers.

Qu’en sera-t-il demain ?

Demain commence dès septembre avec cette nouvelle saison que nous

vous présenterons le 12 juin et qui se voit amputée actuellement de près de

50 000 €, soit plus d’un quart des marges que nous pouvons consacrer pour la

diffusion de spectacles entre septembre et décembre 2012.

Comment éviter le cercle infernal, moins de moyens, moins de spectacles

(et de moindre qualité ou ampleur), moins de public, moins de… ?

Un enchaînement “perdant-perdant” comme qui dirait.

Nous y travaillons, forts du succès de cette saison 2011/2012. Quoiqu’il en soit,

pour conserver une attractivité en rapport avec cette saison qui s’achève,

nous serons forcément amenés à augmenter nos tarifs. Avec modération,

discernement et en espérant que ce qui s’impose à nous, et qui finira aussi par

vous toucher, ne sera pas un frein au bon accueil de cette saison 2012/2013

qui s’annonce.

En attendant profitons du printemps.

ierry Vautherot, directeur du Granit

© Dorian Rollin

Photo de couverture :

Boxe, Boxe

© Michel Cavalca

Spectacle présenté

le 6 avril à la Maison du Peuple

LA GALERIE DU GRANIT

JEANFRANÇOIS GUILLON &

DOMINIQUE DE BEIR

PAGE 12

LES ATELIERS

PAGE 16

IL ÉTAIT UNE FOIS...

L’HISTOIRE DU THÉÂTRE

PAGE 20

SUR LES TRACES DE

JEAN NOUVEL

PAGE 22

À LA COOPÉRATIVE

PAGE 23

Retrouvez l’ensemble de la

programmation, des photos,

vidéos, extraits musicaux

et autres compléments

d’information sur notre site

Internet : www.legranit.org

Vous pouvez également

recevoir nos lettres

d’information web en vous

inscrivant sur le site et

réserver ou acheter vos billets

directement en ligne.

Accédez au site internet du Granit

grâce à votre téléphone mobile,

en flashant le code ci-dessus.

Nous vous convions

à la présentation de

la saison 2012/2013

mardi 12 juin à 19h30

en entrée libre.

La nouvelle

plaquette de saison

sera diffusée

à cette occasion.

Dès le 13 juin, la

billetterie sera

ouverte pour la

prochaine saison et

le site Internet sera

mis en ligne :

www.legranit.org

Le Granit est subventionné par

la Ville de Belfort, la DRAC

Franche-Comté, le Conseil général

du Territoire de Belfort,

la Communauté de

l’Agglomération Belfortaine

et le Conseil régional de

Franche-Comté.

HIPHOP

Boxe, Boxe

CHORÉGRAPHIE

MOURAD MERZOUKI

MUSIQUE QUATUOR DEBUSSY

VENDREDI 6 AVRIL À 20H30

À LA MAISON DU PEUPLE

CAT. A / TARIFS DE 8 À 24 €

© Xavier Pinon

Mourad Merzouki débute dès l’âge de sept

ans avec les arts martiaux et les arts du

cirque.

A quinze ans, sa rencontre avec la culture

hip-hop l’emmène vers le monde de la

danse.

Il décide très vite de développer sa

gestuelle hip-hop avec des objectifs plus

professionnels, mais n’hésite pas dans le

même temps à se confronter à d’autres

langages chorégraphiques auprès notam-

ment de Maryse Delente, Jean-François

Duroure et Josef Nadj.

La richesse de son parcours lui donne

cette envie très forte de réaliser des

projets artistiques mêlant le hip-hop

à son apprentissage de la scène et du

spectaculaire, et c’est ce qu’il fait en

créant en 1989, avec d’autres danseurs,

sa première compagnie. Leur premier

spectacle, présenté lors de la Biennale de

la Danse de Lyon, est un véritable succès,

qui réussit à transposer le hip-hop de la

rue à la scène, sans lui faire perdre sa

véritable identité.

Pour développer son propre univers

artistique lié à son histoire et sa sensibilité,

Mourad Merzouki décide de fonder, en

1996, sa propre compagnie Käfig.

Refusant de s’enfermer dans les codes

du hip-hop, il préfère jouer avec tous les

artifices du théâtre pour créer son propre

univers. Son style est un goût assumé

pour le rythme du cartoon, un travail

sur la ligne et le graphisme proche de

la bande dessinée, et une atmosphère

intemporelle qui laisse la place à la

rêverie.

Mourad Merzouki est directeur du Centre

Chorégraphique National de Créteil et du

Val-de-Marne depuis 2009.

Du Ravel, du Schubert ou du Verdi

dans un spectacle de hip-hop ?

C’est “Boxe Boxe” du chorégraphe

Mourad Merzouki, lui-même ancien

pratiquant d’arts martiaux,

qui célébre ici la boxe

en la mélangeant au hip-hop, dans

un spectacle joyeux et poétique.

Ne manquez pas ce duo de choc entre

les danseurs de la compagnie Käfig

et le quatuor à cordes Debussy !

À la rencontre d’un danseur

et chorégraphe qui a fait

exploser les étiquettes

en ouvrant le hip-hop à

d’autres esthétiques :

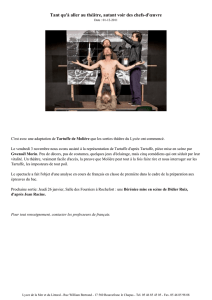

THÉÂTRE À LA MAISON DU PEUPLE

Tartuffe

TEXTE MOLIÈRE

MISE EN SCÈNE ÉRIC LACASCADE

JEUDI 12 AVRIL À 19H30

VENDREDI 13 À 20H30

À LA MAISON DU PEUPLE

CAT. A / TARIFS DE 8 À 24 €

Rencontre avec l’équipe du spectacle à

l’issue de la représentation du jeudi 12.

Il faut parfois contourner longtemps certains monstres avant

de les affronter ; Molière a été de ceux-là pour Eric Lacascade.

Les géants ne l’ont pourtant jamais inquiété : en trente ans, il a

plongé profondément au cœur de Tchekhov ; Sophocle ne lui a

pas fait peur, Shakespeare, Kleist et Ibsen non plus.

En 2006 avec “Les barbares”, puis l’année passée avec

“Les estivants”, c’est Gorki qu’il a regardé dans le fond des yeux.

Aujourd’hui, Eric Lacascade s’attaque à “Tartuffe”.

Eric Lacascade, en trente ans de mise

en scène, c’est la première fois que vous

abordez Molière, pourquoi ne l’avez-

vous pas monté avant ?

Un spectacle en amène un autre ; et il se

trouve que le dernier spectacle que j’ai

fait, Les estivants de Gorki, m’amène à

Molière.

Dans Les estivants, il y a peu de situa-

tions et beaucoup de dialogues ; les

personnages ne sont pas très définis et

la narrativité est extrêmement difficile à

suivre. J’ai dû adapter et réorganiser le

texte, avec les comédiens nous avons dû

inventer les situations, l’espace, le temps

de la pièce et faire un travail de drama-

turgie très fort pour rendre l’histoire

compréhensible au public. Sorti d’un an

de ce travail-là, j’avais envie de l’inverse :

une pièce avec des situations fortes,

des personnages taillés à la serpe et

une histoire que tout le monde connaît.

Tartuffe s’est naturellement imposé.

Et il y a le défi, le pari que cela repré-

sente ! A mon âge, soit on continue dans

ce qu’on sait faire – et c’est vrai : pour-

quoi faire des barriques carrées si on fait

très bien des rondes et que tout le monde

dit que les rondes sont formidables ? –

soit on essaie d’aller dans des endroits

que l’on connaît moins, quitte à ce que ce

soit difficile ; quitte à surprendre et être

critiqué. C’est un moyen de rester éveillé,

en vie, en découverte.

Il y a les contraintes de la langue de

Molière : comment travaillez-vous cette

langue du XVIIe siècle et les alexandrins

pour donner une liberté de jeu aux comé-

diens ?

La liberté se trouve dans les contraintes :

un fleuve est puissant lorsqu’il court entre

deux berges ; dans la plaine il est épar-

pillé, moins fort, moins puissant et plus

soporifique. La contrainte fait la liberté,

donc nous allons tenter de respecter les

alexandrins, le rythme, les accents, la

façon de les dire. D’autant plus que si on

respecte la structure de cette langue, le

sens apparaît. En faire une langue d’au-

jourd’hui ? La vulgariser ? Non ! C’est

entre autre pour la contrainte que nous

avons choisi ce texte.

Vous travaillez avec des comédiens qui

vous suivent depuis longtemps, comment

ces nouvelles contraintes vous permet-

tent-elles de poursuivre votre recherche

tant sur l’acteur que sur le groupe ?

C’est précisément ces contraintes qui

nous permettent de perpétuer notre

recherche, de réinterroger le travail de

l’acteur. Elles poussent les comédiens

dans des endroits inédits ; ils se dépas-

sent, se mettent en danger, sortent de ce

qu’ils savent faire et inventent à nouveau.

Pour ce qui est du groupe, Tartuffe se

passe dans une famille, donc nous parlons

d’un groupe, d’une communauté ; nous

observons les liens entre les gens, les

règles de vie ensemble, la façon dont ils

communiquent ou dont ils ne commu-

niquent pas, quelles sont les résistances.

La pièce me permet donc de continuer

mon observation microscopique sur le

fonctionnement de l’humain dans une

communauté, et d’une communauté

normalement au service de l’humain.

Du point de vue dramaturgique, comment

traitez-vous ce cadre familial dans lequel

Tartuffe vient semer le trouble ?

La famille est déjà en crise lorsque

Tartuffe arrive, des failles profondes exis-

tent déjà : il y a la crise existentielle du

maître des lieux, visiblement Orgon a du

mal à trouver ou retrouver une relation

de père avec ses enfants ; il y a la relation

d’Elmire, la belle-mère, avec les enfants,

elle a le même âge qu’eux, ce n’est pas

simple ; il y a Cléante, le frère d’Elmire

imposé dans la famille ; il y a la mère

d’Orgon en opposition totale avec sa

belle-fille, elle désire peut-être un retour

à l’ordre ancien du temps de la première

femme d’Orgon ; bref, les problèmes

familiaux sont nombreux et complexes.

Tartuffe arrive dans ce contexte et devient

un instrument par lequel Orgon tente de

retrouver son pouvoir et imposer une loi

morale dans sa maison, une loi divine. De

son côté Tartuffe instrumentalise Orgon

pour capitaliser du vin, des repas, de l’ar-

gent et puis s’il peut se faire sa femme en

passant, il se la fera. Qui utilise qui ? Qui

manipule qui dans cette famille où ça ne

va pas ? C’est ce champ de bataille que

nous étudions et que nous présentons

aux spectateurs de manière un peu cohé-

rente, je l’espère.

Nous mettons ces tensions sur la table,

nous essayons de les comprendre et de

les jouer telles qu’elles existent dans le

texte.

Que faites-vous de la question du

bigotisme et de la vie religieuse dans

“Tartuffe” ?

Je veux dépasser ce thème de la vie

religieuse. C’est l’exercice de la passion

qui m’intéresse, et quelles en sont les

conséquences dans cette micro-société.

Étudier comment toute passion forte

vous coupe des gens, de votre famille et

de l’amour de la réalité : Orgon part dans

un jusqu’au-boutisme qui le sépare des

autres.

Après, il s’agit d’une passion religieuse :

que l’on soit un vrai dévot ou un faux

dévot ce qui est terrible c’est que, au

nom de dieu, toutes les tyrannies sont

possibles. En fait, je ne me pose pas la

question de la vraie ou fausse dévotion

de Tartuffe. La religion pour moi, quelle

qu’elle soit, est tyrannique. Le rituel

proposé à Orgon par Tartuffe ne donne

aucune indication sur leur foi, croient-

ils ou ne croient-ils pas ? Ce n’est pas le

problème : tant qu’ils exécutent le rituel

et que tout le monde le voit, personne

ne peut rien dire, ils sont protégés. Le

Pape est-il croyant, par exemple ? Je ne

sais pas. Peut-être cet homme voulait-

il simplement acquérir du pouvoir, du

respect ou un emploi.

Comment abordez-vous le fait que, au

final, la famille d’Orgon n’explose pas,

qu’elle se réunit dans la détestation de

Tartuffe ?

Oui, bien sûr, ils sont tous contre Tartuffe

à la fin, mais sont-ils réunis pour autant ?

Durant cette unique journée que relate la

pièce, la dernière journée de Tartuffe dans

la maison, il se passe des événements

très violents, bouleversants, énormes :

on va jusqu’à l’expropriation de toute

la famille ; il y a la fameuse scène où

Orgon, caché sous la table, voit et entend

Tartuffe avoir un rapport physique amou-

reux avec sa femme, Elmire ; les amants,

Mariane et Valère, se disputent à mort,

se séparent puis se réunissent ; le fils a

été déshérité. Moi j’ai l’impression qu’à

la fin de cette journée rien ne sera plus

comme avant, que cette folie qui a pris

toute la maison va laisser des traces. Ça a

été une véritable bataille rangée entre les

pro-Tartuffe et les anti, et à la fin de cette

grande guerre, ils sont tous épuisés et pas

si joyeux que ça.

Ça ne se termine malgré tout pas si mal :

les amants se retrouvent et l’imposteur

est chassé ; de plus durant toute la pièce,

on rit ; il y a de la joie et de l’humour en

permanence.

Breton disait : “L’humour, c’est la poésie

du désespoir”, moi je pense qu’il y a de

ça dans cette pièce : de l’obscurité, du

désespoir ; il y a du réel. Pour moi, cette

fin n’est pas si rêvée que ça : après l’im-

mense dispute des amants, c’est le père

qui décide du mariage et pas eux. Ce

pouvoir tout-puissant qui arrive à la fin et

dit “je résous tout”, ce n’est pas si idéal

que ça.

Pour Molière, le théâtre devait, par le rire,

corriger les vices, quelle est votre vision

du théâtre à notre époque ?

Aujourd’hui la fonction du théâtre est

essentielle du côté de la réalité. C’est pour

cela que j’insiste sur la véracité de ce qui

se passe entre les gens sur le plateau,

avant d’y mettre un deuxième ou un

troisième degré. Dans une société de

plus en plus virtuelle, le théâtre propose

un ici-et-maintenant réel et un lien réel

entre le public et l’acteur. C’est pourquoi

je ne pratique pas un théâtre du faire-

semblant ou comme si, mais plus un

théâtre brut de coffre de l’ici-et-mainte-

nant, presque un théâtre matérialiste, un

théâtre de l’immédiat. Montrer du réel,

c’est une fonction très importante du

théâtre aujourd’hui.

Le théâtre aussi a quelque chose qu’il

peut revendiquer, c’est son organicité,

c’est-à-dire son absence de but et ça,

ça ressemble à autre chose qui n’a pas de

finalité : la vie.

Dans une société artefactuelle où

chaque action, peut-être bientôt chaque

personne, a une fonction, un but déter-

miné par la rentabilité, par le profit que ça

peut générer, je trouve que l’absence de

finalité du théâtre est précieuse, impor-

tante à défendre et à mettre en avant.

Propos recueillis par Marc Berman

© photos Mario Del Curto

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%