Le chômage

http://www.lyc-arsonval-brive.ac-limoges.fr/jp-

simonnet/spip.php?article734

Une typologie du chômage.

Dans leur manuel de macroéconomie Olivier Blanchard et Daniel

Cohen [1] utilisent une métaphore pour montrer qu’un même taux

de chômage peut traduire des situations différentes. Un très grand

nombre de personne peuvent être au même moment dans un

aéroport (ou une gare) pour au moins deux raisons : un trafic

particulièrement dense avec beaucoup de départs et d’arrivées

d’avions (ou de trains) ce qui provoque un va et vient important de

voyageurs et leur présence en grand nombre, ou bien une

circonstance particulière interdisant les départs, le mauvais temps

ou une grève, ce qui provoque l’engorgement des lieux

d’embarquement. Par analogie, un nombre élevé de chômeurs peut

résulter de l’existence d’un très grand nombre de sorties de l’emploi

confrontées à beaucoup d’embauches, ou à un marché du travail

sur lequel ceux qui sont au chômage le reste longtemps. Les

comparaisons entre les taux de chômage et les caractéristiques

des chômeurs en France et aux États-Unis par exemple illustrent

cette distinction. Le marché du travail en France est moins réactif

qu’il ne l’est aux États-Unis.

Le chômage : stocks et flux

Pour comprendre la nature du chômage à un moment donné il faut

prendre en compte les flux qui s’établissent entre 3 groupes de

personnes : ceux qui peuvent être actifs et qui ne le sont pas

encore, ou ne le sont plus ou ne le seront jamais (les inactifs en

âge d’être actifs), ceux qui ont un emploi (les actifs occupés), ceux

qui sont sans emploi mais qui en cherchent un (les chômeurs).

Ensemble ces trois catégories constituent la population en âge de

travailler ou population active potentielle. Les économistes

mesurent le taux de chômage en faisant le rapport du nombre de

chômeurs à la population active (actifs occupés + chômeurs). Ils

calculent aussi le taux d’emploi en faisant le rapport du nombre

d’emplois à la population en âge de travailler (actifs occupés +

chômeurs + inactifs). Comme la mesure du chômage est discutée

en raison des problèmes de définition (voir cet article), il est évident

que s’en tenir au taux de chômage pour apprécier la situation de

l’emploi n’est pas une bonne solution. L’analyse est utilement

complétée par le calcul du taux de non-emploi en faisant le

rapport du nombre de personnes sans emploi en âge de travailler

(chômeurs + inactifs) à la population en âge de travailler (actifs

occupés + chômeurs + inactifs). Cet indicateur traduirait peut être

mieux que le taux de chômage la situation de la population en

matière d’emploi. [2]

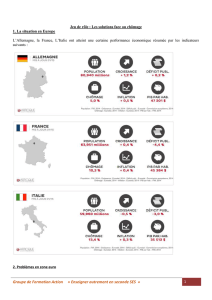

Flux trimestriels moyens entre emploi, inactivité et

chômage.

(France métropolitaine, population de 15 à 64 ans).

Source : calculs à partir des données INSEE et INED pour 2005.

Cette figure montre qu’en 2005, chaque trimestre en moyenne il y a

eu 165 000 emplois occupés supplémentaires alors que dans le

même temps, 135 000 personnes de plus passaient par le

chômage.

Ainsi le chômage ne correspond pas à un réservoir de personnes

dont le statut est figé. La durée de présence dans ce réservoir est

une caractéristique essentielle qui conduit à opposer des formes de

chômage.

Certains sont durablement exclus de l’emploi en raison de leur

qualification inadaptée ou de leur âge, d’autres sont très

rapidement embauchés mais sur des emplois précaires et de ce fait

se retrouvent régulièrement au chômage. Dans le premier cas on

parle de chômage d’exclusion (l’indicateur est le taux de chômage

de longue durée) dans l’autre cas on parle de chômage de

précarité (les indicateurs sont nombreux et renvoient aux différents

types d’emplois). L’origine du chômage, repérée par le statut

antérieur du chômeur (CDI temps plein, temps partiel, CDD, en

formation, retiré de l’activité pour d’autres raisons...) est un autre

élément d’appréciation.

Tous les chômeurs partagent les caractéristiques qui permettent de

les ranger dans la population active sans emploi. Cependant, il peut

être commode de désigner par des expressions appropriées des

formes de chômage renvoyant à des causes facilement repérables.

Cette typologie n’épuise pas la question de l’analyse du chômage

mais elle permet d’éviter de traiter le chômage comme un

phénomène indifférencié.

Une première distinction importante peut être établi entre une

composante structurelle et une composante conjoncturelle du

chômage. Pour observer les cycles économiques, les économistes

comparent la croissance tendancielle (ou potentielle) et la

croissance effectivement réalisée. Ils procèdent de la même

manière pour le chômage. Le chômage structurel est celui qui

correspond au « fonctionnement normal » de l’économie, le

chômage conjoncturel correspond au supplément de chômage

provoqué par un ralentissement de l’activité économique.

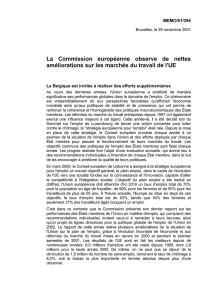

L’évolution de long terme du taux de chômage en France suggère

une périodisation assez simple.

Jusqu’au milieu des années 1980 le taux de chômage augmente

régulièrement ; il varie ensuite autour de 9 à 9,5 %.

Source : INSEE et Minefi (les taux de chômage du premier

graphique ne sont rigoureusement équivalents à ceux du second -

moyenne annuelle contre valeur de fin d’année et variation de la

définition BIT).

On voit bien que lorsque la croissance économique devient plus

faible, le taux de chômage augmente et inversement même si on

observe clairement un décalage, un temps de réaction (de même

en cas de reprise de l’activité).

Composante conjoncturelle du chômage

Dire que le nombre des chômeurs augmente quand l’activité

économie est moins importante semble assez évident. Pourtant ce

n’est peut être pas aussi simple.

(….)

Un ralentissement de la croissance économique ou une véritable

récession ont un effet négatif sur l’emploi. Mais les entreprises

peuvent adopter des attitudes différentes. Le plus souvent elles

commencent par modifier l’organisation du travail (réduction du

temps) et inciter les salariés âgés à quitter l’entreprise en même

temps qu’elles cessent d’embaucher. Si cela ne suffit pas à adapter

le volume de travail disponible aux besoins réduits par le

ralentissement d’activité, elles peuvent licencier des salariés.

Une illustration : ces vidéos montrant comment la diminution de la

demande peut entraîner un « chômage partiel » [3] (non

comptabilisé comme chômage dans les données publiées puisque

les salariés ne deviennent pas demandeurs d’emploi), un arrêt des

embauches (réduction des contrats d’intérim) avant d’envisager des

licenciements.

(…….)

En situation de croissance économique lente, c’est-à-dire lorsque le

taux de croissance est inférieur au taux de croissance potentiel, le

chômage augmente. Un taux de chômage élevé confronté à une

stratégie de réduction des embauches rend la possibilité de sortir

du chômage plus improbable (il y a moins d’emplois vacants pour

plus de chômeurs). Un taux de chômage élevé ajouté à une

stratégie de licenciements élève mécaniquement le risque pour

ceux qui ont un emploi de le perdre. Ainsi plus le chômage est

élevé, plus le risque d’être chômeur augmente et plus la possibilité

de sortir du chômage se réduit.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%